據說孟子(名:孟軒)三歲時,他父親孟孫激去世,留下他們孤兒寡母相依為命,母親仉氏帶著小孟軒,又非富貴之家,生存已屬不易,如果再想把孩子送到「貴族學校」、讓孩子享受好一點的教育,那隻能是遙不可及的奢侈夢想了。

但是,這個母親顯然不是一般的母親,不是普通人,她是孟子的第一位啟蒙老師。

《三字經》裡說:“苟不教,性乃遷。教之道,貴以專。”意思是說,如果後天不進行教育的話,人性中的善就會變惡,善性變惡性。如何“教”呢?《三字經》裡舉了兩個例子,一個是“孟母三遷”的故事,即“昔孟母,擇鄰處;子不學,斷機杼”,另一個是“五子登科”的故事,即“竇燕山,有義方,教五子,名俱揚”。這兩個例子,前者是“賢母”(即孟母)的典型,後者則是“嚴父”的典型。

“嚴父”的故事我們姑且不提,現在我們就來看看“賢母”--孟母教子成才的故事。

孟母是個善於教子的母親,堪稱教育家。 「孟母三遷」「孟母斷織」的教子佳話廣為人知。孟子也爭氣,是個可塑之才,他從小立志學儒習禮,十五歲左右,他入學讀書,“受業子思(孔子之孫)之門人”,上承孔子、子思之學。

《荀子·勸學》中有這麼一句話:「蓬生麻中,不扶而直。白沙在涅,與之俱黑。」這句話的意思是:蓬生長在麻中,不用扶就可以長得很直;潔白的沙子丟到黑泥巴里去,就會變得跟黑泥巴一樣黑了。古語說,「與善人居,如入芝蘭之室,久而自芳也;與惡人居,如入鮑魚之肆,久而自臭也。」墨子也說過這樣的話,即「染於蒼則蒼,染於黃則黃”,意思無非是說一個人的成長和周圍環境的影響關係很密切。坊間流傳的「孟母三遷」的故事說的也正是這個道理。

「孟母三遷」這個故事從漢代的《列女傳》開始,被作為賢母教子的典範事例流傳了一代又一代。

這個故事的原文是:

鄒孟軒母:鄒孟之母也。號孟母。其捨近墓。孟子之少也,嬉遊為墓間之事踴躍築埋。孟母曰:「此非吾所以居處子也。」乃去舍市傍。其嬉戲為賈人街賣之事。孟母又曰:「此非吾所以居處子也。」復徒舍學宮之傍。其嬉遊乃設俎豆揖讓進退。孟母曰:「真可以局吾子矣。」遂居之。

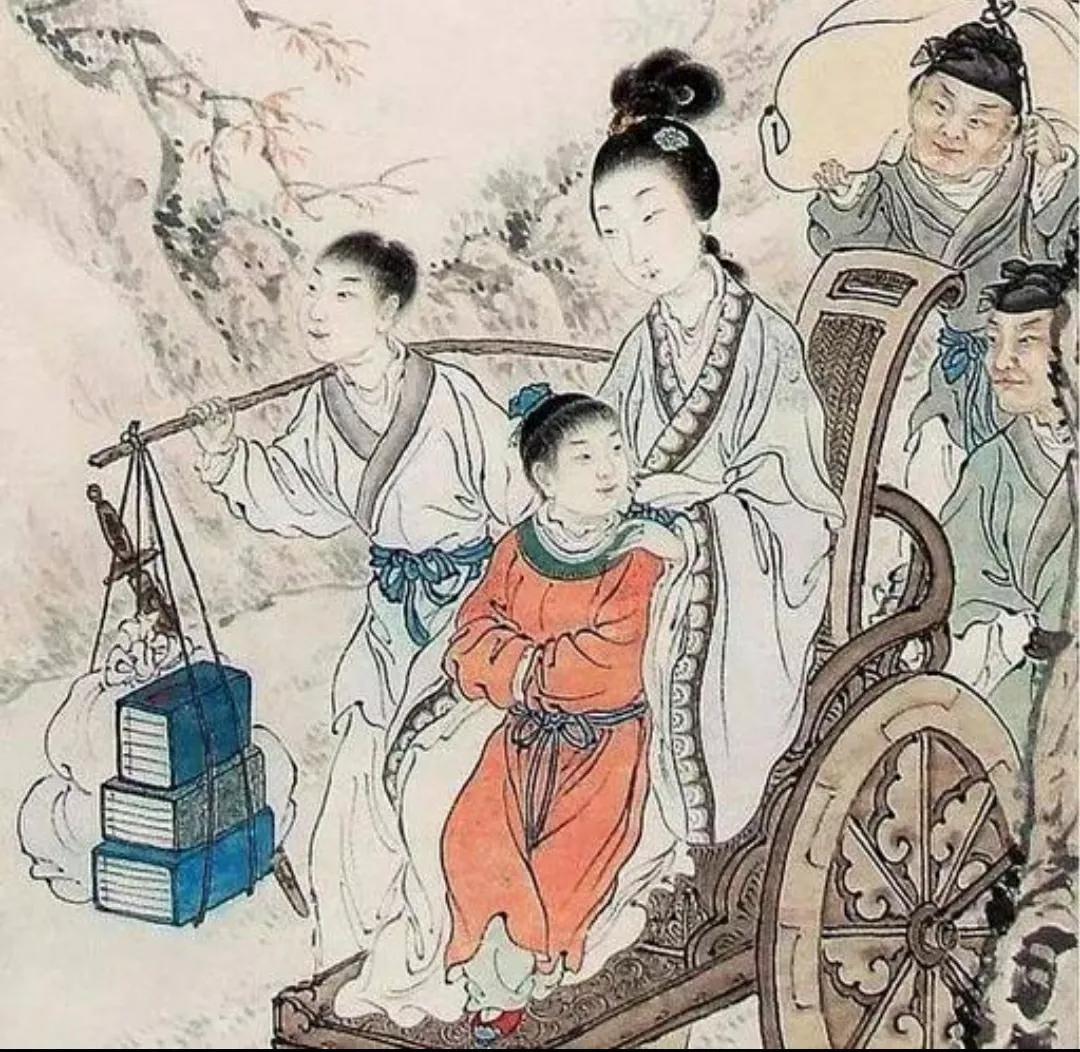

孟子小的時候非常頑皮,他的媽媽也就是孟母仉氏--為了讓他受到好的教育,可謂費盡心機。起初,他們家住在墓園旁邊,孟子就和鄰居的小孩一起學著大人跪拜、哭嚎的樣子,玩起辦理喪事的遊戲。孟子的媽媽看到了,就皺起眉頭:不行!我不能讓我的孩子住在這裡了!孟子的媽媽就帶著孟子搬到市集旁邊去住。到了市集,孟子又和鄰居的小孩,學起商人做生意的樣子。一會兒鞠躬歡迎客人、一會兒招待客人、一會兒和客人討價還價,表演得像極了!孟子的媽媽知道了,又皺皺眉頭:這個地方也不適合我的孩子居住!於是,他們又搬家了。這一次,他們搬到了學校附近。孟子開始變得守秩序、懂有禮貌、喜歡閱讀。

其實呀,“孟母三遷”的這個“三”不一定就是數目的“三”,“三”在古語中有“多次”的意思。說的就是孟母為了教育好兒子多次搬家,試圖通過一個好的外部環境來熏陶、感化孩子。 “三遷”的成本有多高知道嗎?但如果和孩子的成長成本比起來,“三遷”又算得了什麼呢?孟母一再搬家的原因就是“怕孩子學壞了”,所以“擇良鄰”而處。後來眾多母親學習孟母,為了孩子的健康成長著想,一再搬家,為的就是擇個“好鄰居”。

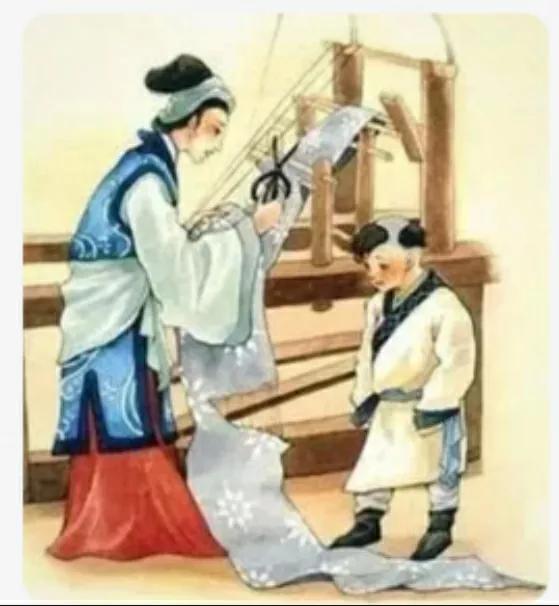

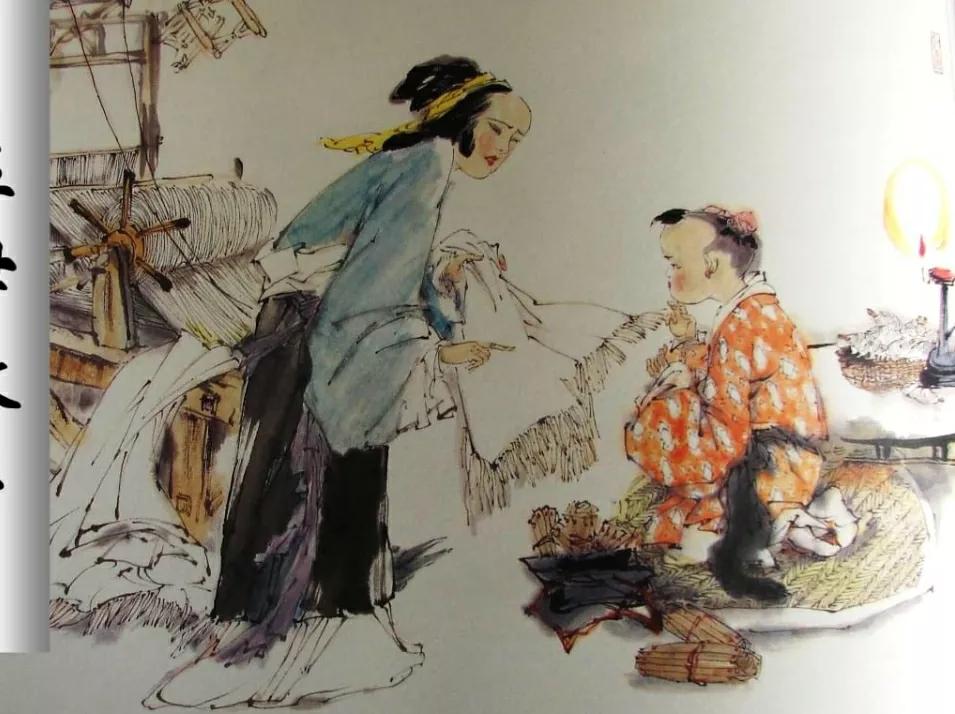

講完了“孟母三遷”的故事,我們再來看看“孟母斷織”的故事。這個故事出現在《三字經》裡,就是我們很熟悉的“昔孟母,擇鄰處;子不學,斷機杼”。孟子童年時期,貪玩,有一次逃學回家,孟母正坐在機前織布,看到兒子這麼不上進,很生氣,拿起一把剪刀,咔嚓一下,把絲線全部剪斷,織了一半的布和線都不能用了。孟子看到母親把辛辛苦苦才織好的布割斷了,很惶恐,馬上跪下來問母親為什麼如此生氣。

“你知道什麼是半途而廢嗎?”母親質問他。孟母對兒子說:“你讀書就像我織布一樣,布是一絲一線織起來的,現在斷了線,布沒有辦法織成了,再也接不起來了。學問也是一個道理,得靠你每一天每一年的積累、勤奮學習才能成就。如果半途而廢,就像這斷了線的布一樣,無法成才。你明白嗎?”孟軻從此謹遵母親的教誨,再也不逃學了,起早貪黑,刻苦讀書,發憤學習。

除了重視客觀環境對孩子的影響,孟母還十分注重言傳和身教相結合,用自己的一言一行來影響孟子。 《韓詩外傳》中關於“買肉啖子”的故事,說的就是孟母怎麼樣以身作則、教兒子誠實不欺的品德教育的故事。故事的大意是這樣的,當孟家還在集市旁邊住的時候,有一次,東邊的鄰居磨刀霍霍,準備殺豬。孟子聽到豬叫聲,很好奇,就問母親:他們殺豬幹嗎?孟母聽了,笑了笑,隨口應了一句,給你吃肉啊。孟子一聽有肉吃了,就手舞足蹈起來。孟母說完這句玩笑話就後悔了,心想,我一直教育兒子要誠實要守信,自己怎麼能不守信呢?這不是騙他嗎?為了不失信於孩子,儘管家裡很窮,孟母還是想辦法買來了鄰居的豬肉給孟子吃了。

“玉不琢,不成器;人不學,不知義。”--這是《三字經》中的話。散文大家歐陽修也有幾句著名的話:“玉不琢,不成器;人不學,不知道。然玉之為物,有不變之常德,雖不琢以為器,而猶不害為玉也。人之性,因物則遷,不學,則舍君子而為小人,可不念哉?”

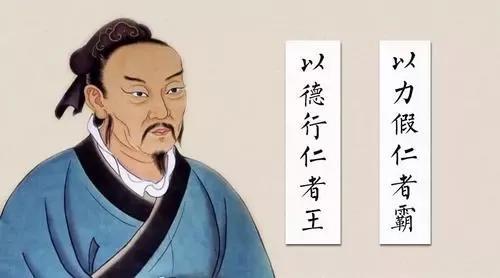

孟母是一個了不起的母親,她對兒子施教的種種做法,至今仍值得借鑒。正是在孟母的啟蒙和引導下,孟子養成了良好的學習習慣,很早就受到禮儀風習的熏陶,並養成了誠實不欺的品德和堅韌刻苦的求學精神,終成一位大學者、儒學大師,取得很高的成就,並在齊國做到了三卿之一。 “偉大的男人背後,一定有一個偉大的女人”,此言不虛。

終其一生,孟子的思想都是在其母的教誨下成長和成熟的。 《孟子外書》中記載這樣一個故事:孟子在齊國官居客卿,但是做得併不開心,和齊宣王談過幾次話之後,才知道齊宣王只是表面對他客氣,其實並不聽他的。孟子想跳槽到別的國家去,有一天他愁眉不展地靠在門柱上發呆,知子莫若母,孟母就問兒子,軻兒,你臉色不好,有什麼心事?孟子說,兒子認為,君子應該做些符合其身份的事,名正則言順,不應該苟且求取什麼封賞,不應該貪圖榮祿。可現在我傳的道,不被齊宣王接受,我想離開齊國,可是母親年紀大了,不宜遠遊,所以我左右為難。

孟母就給兒子講了一通大道理:“婦女之禮,精五飯(稻、黍、稷、麥、菽五種飯類),冪酒漿,縫衣裳而已。”意思說,婦道人家,只要本分地煮好五類飯,會釀酒,縫衣裳,這就是婦德了。婦女就應該待在家裡做家務,不應該有管外面事情的想法才對。 《易經·人卦》的“六二爻辭”說:“無攸遂,在中饋。”婦女不要老向外跑,只需居內、持家就可以了。 《詩經·小雅·斯干》裡說:“無非無儀,惟酒食是議。”賢惠的女人不議論人家的是非,只要把家人的酒食備好、料理妥就可以了。一個女人,不要去弄權,也不要老是拋頭露面。這些都是說婦女應該守好“三從”之道。 “故幼則從乎父母,嫁則從乎夫,夫死則從乎子,禮也。今子成人也,而我老矣。”幼年要聽父母的,嫁人之後要聽丈夫的,如果丈夫不幸去世,那就要順從兒子。這就是禮。兒子現在長大成人了,而我老了。 “子行乎子義,吾行乎吾禮。子何憂也。”兒子你應該走你的仁義之路,我應該守好我的婦人之禮。兒子,你不必擔心我,自己決定吧。

《韓詩外傳》還記載了孟母教育孟子認識自己的過失、自責自律的故事。孟子後來的教育思想就受到了母親的影響。雖然孟子認為,人之初,性本善,但是,孟子同時也認為,人本性中的“善”還必須通過教育來加強道德修養。他主張只要人們不斷地探索內心的“善端”,就會通過對人性的了解而達到對天命的認識。

孟子最強調的是內心的道德修養,但他同時也不否認後天環境對人性的影響。他認為後天的環境可以改變先天的心性,後天的惡習,可以使人喪失善性。孟子認為教育的作用比政治的作用更有效果。他說:“善政不如善教之得民也。善政民畏之,善教民愛之;善政得民財,善教得民心。”

有如此賢良的母親,孟子想不成功都難。