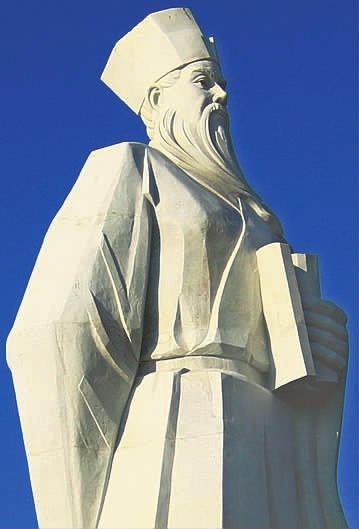

人物簡介

周敦頤(1017-1073),字茂叔,號濂溪,世稱“濂溪先生”,道州樓田堡(現湖南道縣清塘鎮樓田村)人。北宋著名思想家、哲學家、文學家、教育家,著有《太極圖說》《通書》《愛蓮說》等,是宋朝儒家理學思想的開山鼻祖,其學術思想被稱為「上承孔孟,下啟程朱”,千百年來影響中華文明甚深。

湖南日報新湖南記者 胡宇芬

壹 三篇短文意旨深,後人以此為家訓

距離永州道縣城西6公里的樓田村,宋真宗天禧元年(1017)端午,周敦頤出生在這裡的一個書香門第。周敦頤的父親週輔成中進士後曾任桂嶺縣令,不久辭職歸隱樓田村。周敦頤在這裡生活到10多歲父親去世。家鄉、家庭,給了周敦頤最初的精神滋養。最終,他成為「上承孔孟、下啟程朱」的理學始祖。

長沙的儒家學者黃守愚先生新主編的《湖湘家道·厚德傳心》一書中,收錄了周敦頤的三篇短文,分別是《愛蓮說》《養心亭記》《拙賦》。 「和其他先賢比起來,周敦頤留存於世的家教文字很少,這三篇文章並非專為家教所作,周氏後人卻多以此三文為家訓,文雖短而意旨深。」在黃守愚看來,週敦頤為官時所展現的淋漓盡致的浩然正氣、超拔流俗的文化自覺和人格魅力,已經超越了尋常意義上的血緣認同、家教家訓,成為後人嚮往和追尋的精神家園。

說起周敦頤的家教,繞不開他舅舅鄭向的影響。

父親周敦頤過世後,母親鄭氏帶著15歲的兒子北上汴京開封,投奔兄長龍圖閣大學士鄭向。受舅舅學問和為人耳濡目染的時光,是周敦頤受到家庭影響最深遠的時期。鄭向是一位深受百姓愛戴的好官,有很高的文化修養。他很喜歡外甥週敦頤,把他當自己的兒子看待,為其改名,督促其苦讀經史,為他安排婚事,並將封蔭子弟的機會給了周敦頤,使他開始了官場生活,直到去世前兩年歸隱廬山腳下。幾十年裡,儘管做的主要是地方小官,周敦頤也像舅舅一樣始終是清官典範,每到一處就興學重教,深得百姓愛戴。

貳 操守與格局:如何與上下級相處

一個人如何與上下級相處,很能體現一個人的操守和格局,也是養成一個家庭風氣的主基調。周敦頤為官30多年,毫無世俗官氣,把權力當作蒼生謀利益、實現人生理想的工具。

當敦頤在南安軍司理參軍(相當於上等縣的副縣令)任上時,南安監獄有一囚犯法不當死,但頂頭上司王逵非要將囚犯問成死罪。身微言輕的周敦頤據理力爭,王逵根本聽不進去,周敦頤馬上寫了一份辭職報告,連同自己的任命書及印信一起呈交王逵,說:“如此尚可仕乎!殺人以媚人,吾不為也。後來王逵對周敦頤非常信任,推薦給朝廷,周敦頤升任郴縣縣令。

與包諱齊名的趙抃曾是周敦頤在合州工作的頂頭上司。當時有人誣告周敦頤不務正業、沽名釣譽等,趙抃將周敦頤列入「小人」行列冷眼相看。周敦頤既不主動巴結以緩和關係,也不刻意辯解以改變他的看法,更不追究告黑狀的人,照常處理公務。幾年後周敦頤再次與趙抃在虔州相遇成為工作搭檔,透過朝夕相處,趙抃徹底改變了對周敦頤的看法,成了莫逆之交。他不無自愧,主動向宮廷舉薦週敦頤。

週敦頤任廣南東路提點刑獄,處理了「杜萬石」事件。由於端硯珍貴,製作銷售端硯有著巨大的利潤空間,時任端州知州杜諮壟斷了整個硯石開採、硯台製作與銷售,人稱“杜萬石”,當地百姓對杜諮恨之入骨。周敦頤接到百姓告狀後化裝到端溪調查,了解到情況屬實,奏請朝廷下令:地方官不僅不能參與端硯石的開採,而且自取不得超過二枚。

叁 寫詩打發親友求官辦事者

周敦頤做的是小官,為政清廉,為百姓利益得罪過上司,其家產情況如何呢?

黃守愚先生介紹,38歲的周敦頤在南昌做知縣時得了一場怪病,昏死過去,一天一夜後才醒過來。當時大家準備要給他料理後事,發現他家裡就一個破箱子,裡面除了幾件破衣服和幾本舊書,還有他的積蓄——大概相當於現在的幾百元錢。後來給周敦頤作墓誌銘的潘興嗣目睹了這個過程,也了解他在用錢方面的仗義,說他「奉養至廉,所得俸祿分給宗族,其餘以待賓客,不知者以為好名,君處之裕如也」。

當敦頤任郴縣縣令時,曾給拜他為師的上司、知州李初平講學,雙方建立了深厚的感情與友誼。兩袖清風的李初平因病過世,家裡連辦理喪事的錢都不夠。週敦頤將後事全部承擔下來,親自護送靈柩回其老家安葬。此後,周敦頤「往來經紀其家,始終不懈」。

親戚朋友求辦事,一般有職有權的人都難於拒絕,周敦頤是如何接招呢?

周敦頤任永州通判的消息傳到故裡後,同父異母的哥哥週勵的兒子仲章到永州探望他,說家裡一些親戚都想請他高抬貴手給個一官半職,周敦頤拒絕了,並在侄兒回鄉時特地寫了一首《任所寄鄉關故舊》,要他帶回去傳閱,以此堵住鄉關故舊的求官之請:「老子生來骨性寒,宦情不改舊儒酸。停杯厭飲香醪味,舉箸常餐淡菜盤。」詩中「事冗不知精力倦,官清贏得夢魂安」之句與《愛蓮說》中「出淤泥而不染,濯清漣而不妖」一樣,都是流傳千古的名句。他後來的詩句「飽暖大富貴,康寧無價金」也是異曲同工。

肆 「誠」「儉」「忍」:周氏愛蓮家風三要訣

周敦頤有兩個兒子週壽、週燾,張澤槐《周敦頤探秘》一書的記載可窺見他們的為人。

長子週壽,在1082年即周敦頤去世9年後中進士,善書法,能詩,曾與黃庭堅為同僚,彼此友善。黃庭堅稱週壽「純粹動金石,清節不污,雖與日月爭光可也」。次子週燾,1088年即周敦頤去世15年後登第,與蘇軒同官,親如兄弟,唱酬甚多。人稱「茂叔有子,良不誣也」。週燾生有三子,其後裔遷居湖南、浙江、江西等地。其中遷徙浙江的一支成為周恩來、魯迅(週樹人)的遠祖。

週氏後人總結的治家報國的《周氏家訓》,各地字句雖長短不一,但基本內容皆為尊先祖祖訓“出污泥而不染”,其中的“規行矩步”“立身厚道」「尊老愛幼」「出仕為宦,官清吏瘦;攝職從政,報國為民”等內容,體現了周敦頤愛蓮文化的精髓,教化了歷代後人,使後人中為民者“積德、行善、慈愛”,為官者「興農事、重教化、救良民」。

「誠」「儉」「忍」三字,是《周氏家訓》最重要的內容,也是傳承周氏愛蓮家風的三要訣,更是周敦頤後人周恩來持身自律、嚴肅家風的淵源所在。

伍 從《愛蓮說》到《周氏家訓》,再到周恩來十條家規

2010年,在周恩來逝世34週年之際,周恩來六伯父週嵩堯先生手寫本《周氏家訓》出版。該書近8000字,11項,核心內容是教化後輩如何做人。周敦頤《愛蓮說》以蓮花“廉”,形象體現了為官之德與為人之德;《周氏家訓》說:“儉,美德也。儉可養德,可惜福,可無困窮之憂,可享溫飽之樂。第一義,與其求人,不如求己。 、奮進、嚴於律己、寬以待人、刻苦學習、助人為樂。這些為少年周恩來及周家後代帶來了深刻影響。

周恩來一生品德高尚,嚴於律己,青少年讀書時代就在家中大立鏡旁貼著手書的警句:「面必淨、發必整、紐必結;頭容正,肩容平,胸容寬,背容正;氣象勿傲勿怠,顏色宜和宜靜宜莊。務院招待所,住宿費由他付;在食堂吃飯,有工作的自己買飯票,沒有工作的由他代買;看戲以家屬身份買票入場,不得用招待券;不准請客送禮;不許動用公家的汽車;個人生活凡能自己辦的事,不要別人代勞;生活要艱苦樸素;在任何情況下不要說與他有關係,不要炫耀自己;不謀私利,不搞特殊化。對此,他幾十年如一日時始終堅持,直到生命的最後一刻。周恩來繼承祖訓,將勤儉視為「治躬」(自省)第一義,治家第一義,更將勤儉作為治國法寶,「勤儉治家,勤儉建國」。

從周敦頤的《愛蓮說》到《周氏家訓》,再到周恩來同志的十條家規,是一脈相承的。

訪談手記

身教照亮靈魂

胡宇芬

一位千年前的湖湘先賢,一位在逝後140多年才被朝廷封諦褒彰的思想大師,一位僅留下6000多字著述的理學鼻祖,他的齊家之道如何?

在尋找專家解讀的過程中,費了一番周折。周敦頤的哲學著作雖然只有2000多字,卻因其獨創的精深思想開啟了宋明理學,成為專家們研究的重中之重。而對其家教的研究,囿於史料的缺乏和考證的艱難,鮮有專家涉及。

幸運的是,在湖南省濂溪學研究會會長、湖南科技學院教授張京華的推薦下,我聆聽了長沙著名儒家學者黃守愚先生的研究心得,他剛剛編著了新書《湖湘家道·厚德傳心》。原來,「身教重於言傳」這個家庭教育的真諦,在周敦頤身上得到了充分展現。

身教,對後輩的人生觀、價值觀潤飾細無聲,也因此對教育者提出了更高的要求。 「出淤泥而不染,濯清漣而不妖」所代表的對高潔品德和獨立人格的追求,不僅存在於週敦頤的《愛蓮說》,更伴隨著周敦頤的大半生特別是仕途人生。所幸,歷史記載下了一些周敦頤的為官故事,其造福社會的抱負、清廉公正的作風、抱負守拙的品行,儘管沒有寫進家戒、家規,也沒有掛上聯訓、匾訓,卻照亮了周家後代每一顆向善的靈魂。雖然遠隔幾千里,雖然時隔幾百年,都在共同追尋的文化基因中努力修行。

聲音

周氏家訓概括起來就是「清、正、和」

《愛蓮說》裡面的一句話,充分體現了周敦頤為人的品格,那就是描寫荷花的「中通外直」。當一個人心懷天下,關注蒼生百姓的時候,就破除了自己的小我,這是傳統儒學教育和理學教育所希望達到的目標,追求修身、齊家、治國、平天下。反過來說,他又克服了自己的貪欲,使得自己的內心世界好像光風霽月一般,光明磊落,考慮自己的事情少了,自己個人的私慾和物慾淡化了,這就形成了「中通」。所以,我覺得「中通外直」相當形像地體現出他的為人品德。

——江西九江學院文學與傳媒學院院長吳國富

「敬父母、和兄弟、慎交遊、禁遊惰、禁賭博、勉讀書、守法紀,安本分。」這八條家規強調的是在修身上下功夫,做一個忠於職守、廉潔奉公的謙卑君子。周氏家訓概括起來,就是「清、正、和」三個字,清就是清廉,正就是正氣,和就是和諧。我們家訓主要有兩大要義,一是立品行,二是要節儉。人無論貧富貴賤,都要修身養性,不為世俗所染,不為功利所惑;而且切記不要暴殄天物,揮霍無度。我們在外工作,家中長輩常會叮嚀:不該拿的別拿、不該貪的別貪。周氏家規有條底線,凡是在廉字上出了差錯,就不配做周氏後裔。所以如果周氏後裔在外面當官,貪污腐敗被彈劾了,家譜裡面就會將他除名。物必先腐,而後蟲生;防微杜漸,首在家訓。

——江西九江濂溪區周氏後裔、幼兒園園長周秀麗