1989年11月9日這一天,是鄧小平正式退休的日子。

他像往常一樣準時吃了早餐,站在窗前欣賞外面的景色。

帶著寒意的秋風掃過了北京城,冬日的雪花也迫不及待地提早降下弄濕了路面,鄧小平嘴裡不住地感慨道:「這雪下得不算小呀,北京正需要這一場雪嘞。

下午四點,鄧小平最後一次去到人民大會堂,他和中央領導們一一握手,鄭重地對自己的政治生涯做了最後的告別會議,從此遠離政治舞台,回家過上了含飴弄孫的晚年生活。

這一天,為了歡迎一直在崗位上兢兢業業的鄧小平回歸家庭生活,全家人整整忙活了一個下午,準備了一桌豐盛的晚餐。

鄧小平

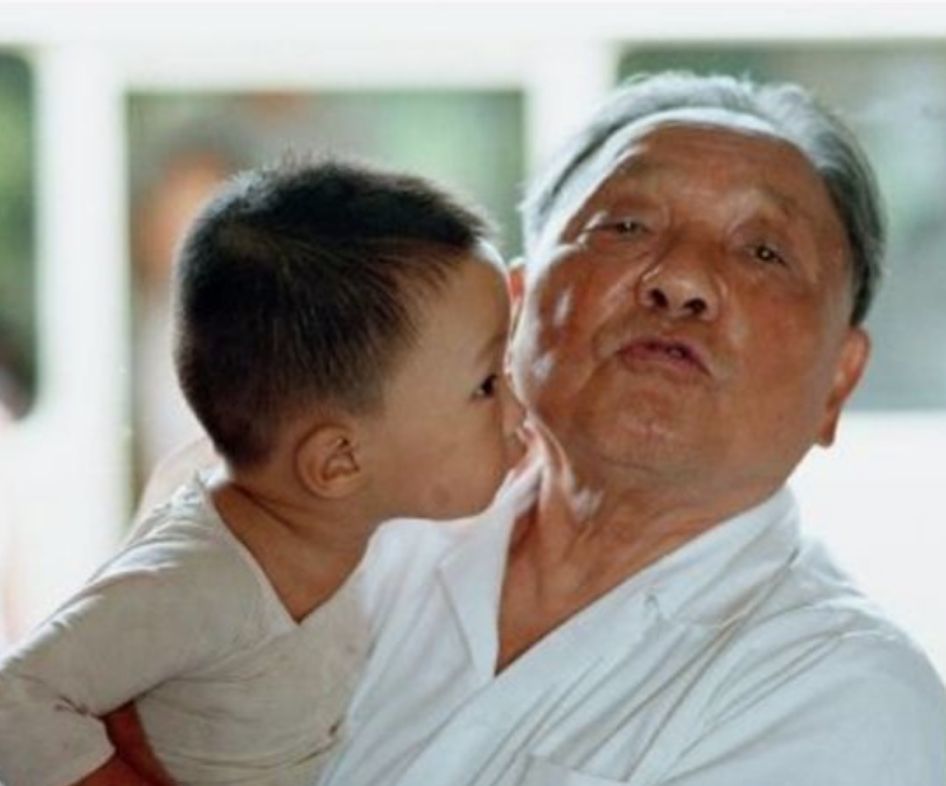

到了吃晚餐的時候,鄧小平的四個孫子孫女一齊跑到他跟前,送上了一張四人親手製作的祝福賀卡,輪流親爺爺的臉。

三歲的鄧卓棣噘嘴親吻爺爺的臉,鄧小平笑得合不攏嘴。溫情的一幕,被相機保存下來。

那時候,或許連鄧小平自己也想不到,自己懷抱的小孫子,竟然會和自己一樣走上從政道路,甚至還將自己的打橋牌愛好變成了他的終生事業。

低調的小鄧書記

2014年,廣西平果縣來了一位十分受群眾歡迎的“小鄧書記”,鄧卓棣。

一開始,鄧卓棣給群眾們留下深刻印象的並不是他的才幹,而是清秀的長相和挺拔的身材──在那個年代,這都屬於城裡人獨有的特質。

鄧卓棣的確是在城市長大的,但讓群眾們有些意外的是,他身上卻沒有城裡人的嬌貴。剛來到平果縣,鄧卓棣就直接下了基層,在三合村龍懷屯當了三天的「屯長」。

三天裡,從小到大沒幹過一天農活的鄧卓棣穿著雨靴,頂著烈日,在試驗田弓腰駝背地除了三天草,每天一干就是數個小時。揮汗如雨的認真模樣,給老屯長李柏忠留下了深刻的印象。

三天的屯長體驗生活結束,鄧卓棣從不為自己叫苦叫累,只是連連感嘆自己從前竟然不知群眾、基層要吃這樣的苦。

為了提高整個屯子的收入,鄧卓棣召集全屯27戶人家召開了一次會議,提出了發展農家樂計畫的設想。但鎮政府領導人認為這裡地方偏遠,也沒有吸引遊客的獨特美景,因而否定了這個提議。

被否定後鄧卓棣也不氣餒,又提出了種植火龍果的方案。他頭頭是道地給李柏忠分析,種火龍果成本低,也可以賺錢。

在他的提議下,龍懷屯放棄不賺錢的玉米,十五畝試驗田改種火龍果,果然收穫頗豐。

離開龍懷屯的時候,全屯的人都依依不捨地前來送行,鄧卓棣鄭重地和每一位村民握手告別。

後來,鄧卓棣被任命為平果縣副縣長兼新安鎮黨委書記。新安鎮是平果縣重鎮,因為距離縣城只有五公里的距離,因此常常要接待自治區、市領導的檢查以及各路媒體的採訪。

鄧卓棣為人溫和有禮,從不拍著胸脯誇誇其談,他的工作能力和工作態度更是有目共睹。

無論是百姓還是政府工作人員,只要打電話或當面同鄧卓棣提出,他都會認真傾聽,並提出相應的解決辦法,因此給平果縣的百姓們留下了非常良好的印象,大家都誇他盡職盡責,知識淵博。

工作中,鄧卓棣鮮少提到自己的家庭出身,因此很少人知道他的家庭背景。

直到2014年五月份,《右江日報》在一篇報道中提到了鄧卓棣是“中國第二任領導集體核心老鄧書記的孫子”,鄧卓棣的神秘身世才終於被揭開。

原來,鄧卓棣是鄧小平唯一的孫子,平果郡的群眾知道此事後驚訝不已。

他們沒有想到這個來自於中國曾經最有地位家庭的人,沒有在外借用爺爺的名聲為自己謀方便,反而主動下基層和群眾打成一片,身上沒有沾染一丁點屬於精英階層的傲慢。

鄧卓棣之所以如此,和鄧小平傳下來的家風密不可分。

從來都是中國人

鄧小平對晚輩十分疼愛,無論在什麼時候,無論多忙多累,只要看到孫子孫女,他的臉上總是掛著笑容。

他思想十分開明,平時在家裡也講究民主平等,不搞普通家庭那一套「家長特權」。

他唯一的特權就是在見到活蹦亂跳的孫子孫女時,掏出一個餅乾盒發髮糖果和餅乾。

四個孫子孫女都在鄧小平身邊長大,但從沒聽過他像其他老人一樣嘮叨那些孩子似懂非懂的大道理,總是以誇獎為主,幾乎從來不責備他們,也不和他們講什麼大道理。

每當孩子犯了錯擔心被父母批評時,都會想到找爺爺當「保護傘」。

但曾經也有一件事情,讓鄧小平有些苦惱,那就是四個孫輩沒有一個人姓鄧,這是怎麼回事呢?

這並非是由於什麼家庭矛盾,而是出於對孫輩生活的考慮。鄧家一門都是低調行事的人,不願意讓別人知道他們的家世,所以在給第三輩取名的時候所以乾脆就不姓“鄧”,這樣可以省去了不少的麻煩。

原本鄧小平沒有覺得不妥,但漸漸上了年紀的他卻因此有些傷神。晚年時,他想到後輩沒有一個姓“鄧”,心裡有些失落,惆悵地對家人說出了這句話:

「哎呀,我們家總得有一個姓鄧的吧,一個姓鄧的孩子都沒有…」

家人意識到這件事讓鄧小平有些傷心,不忍看他因此難過,便把鄧小平最小的孫輩也是唯一的孫子“卓棣”的名字改成了“鄧卓棣”,以寬慰鄧小平的心。

「鄧卓棣」這個名字如同一個無形的紐帶,將他和爺爺鄧小平的命運緊緊聯繫起來,指引他在冥冥之中走上了爺爺一樣的道路,擁有和爺爺一樣的人生志趣。

鄧小平對鄧卓棣疼愛有加,連1992年南方視察時也將他帶在身邊片刻不離。

鄧卓棣的出生,曾經給鄧小平帶來了不小的“麻煩”,因為他出生於美國。

依照美國相關法律規定,無論孩子的父母是什麼國籍和身份,在美國國內降生的孩子都屬於美國國籍。

許多人便因此斷定,在美國出生的鄧卓棣從生下來的那一刻起就已經取得了美國籍。

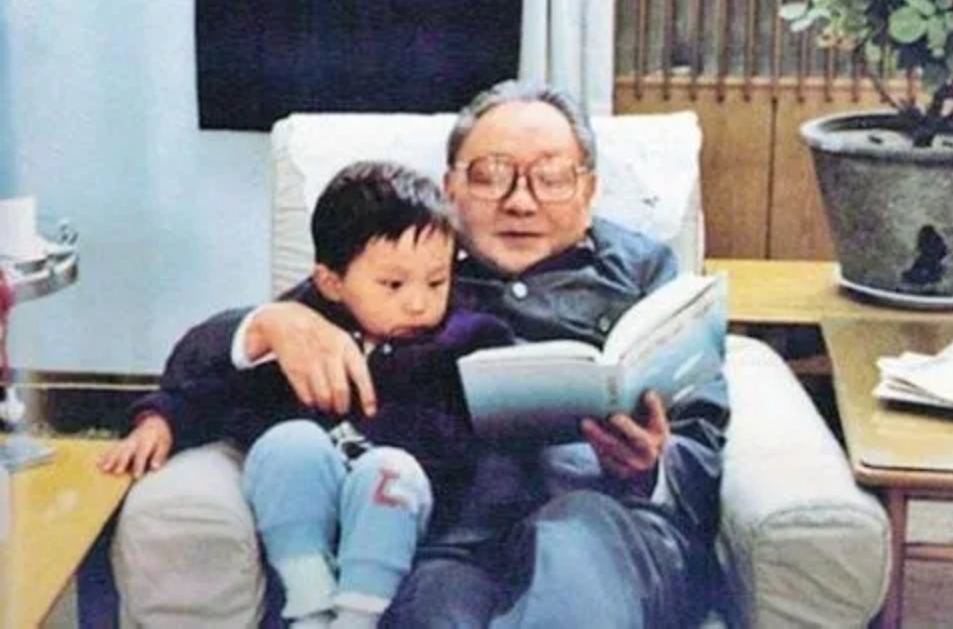

鄧小平與幼年鄧卓棣

一個偉大中國革命家的後代竟然是個美國人?輿論發酵得厲害,鋪天蓋地的質疑之聲如洪水向鄧小平打來。

事實並非如此,鄧卓棣出生美國並非是鄧小平計畫的。

鄧小平曾經留學法國,在留法期間學到了許多國內學不到的東西,眼界和知識儲備都有很大提升。

等到自己的孩子長大成人後,鄧小平非常支持他們到外國去深造學習。正是在他的鼓勵之下,小兒子鄧質方才到了美國羅徹斯特大學學習量子物理攻讀博士。

學習期間,鄧質方和同學小劉相識相戀並結婚,才在美國生下了鄧卓棣。不過,鄧質方從來沒想過要把孩子變成「美國人」。

身為紅色革命家的兒子,他血液中流淌的是高度愛國精神和民族情懷,絕對不會想將自己的孩子變成「美國人」。

於是鄧卓棣出生後,鄧質方立刻向中國大使館申請了中國護照,給了鄧卓棣一個「中國身分」的證明。

拿到中國護照不過一個月,鄧質方夫婦又帶著鄧卓棣回到國內,將其送到了鄧小平的身邊。

鄧小平與幼年鄧卓棣

對於此事,鄧小平也曾有過堅定地回應:

“我們家絕對不會拿外國護照,我們家也一定是中國人!”

鄧小平對祖國的愛凝聚在代代相傳的家風之中,在無形中影響了鄧卓棣的一生。讓他在強烈愛國心的召喚下,走上了和爺爺相同的為人民服務道路。

家風的傳承

鄧卓棣從小非常聰明,高考入北大法律系學習,2007年順利從北大畢業後進入美國杜克大學攻讀法學碩士學位。

鄧小平與童年鄧卓棣

在美留學期間,鄧卓棣獲得了到偉凱律師事務所的工作機會,形容他是青年才俊社會菁英一點也不誇張。

出身不凡且學習能力出眾的鄧卓棣,並不渴望站在聚光燈下被眾人審視,他人生的很多時間都在躲避追尋他踪蹟的閃光燈,躲避“鄧小平孫子”這個身份給他帶來的關注和討論。

他盡力讓自己過著普通的生活,像平常人一樣按部就班地度過一生。然而「鄧小平後代」的出身注定使他不會平凡,儘管他不願意,閃光燈仍然照在了他的身上。

29歲時,鄧卓棣到任廣西平果郡。該縣,正是他的爺爺在革命年代和戰友們一起發動領導百色起義的地方。

1929年到1930年,為了完成共產黨人的革命理想,鄧小平在廣西右江地區和反動勢力進行了艱苦卓絕的戰鬥。

他和張雲逸、李明瑞等成功發動並且領導了百色起義,也創造了右江革命根據地,取得了不俗的革命戰果。

革命期間,鄧小平曾經五次途經或進駐平果,從此對平果這片土地有了深厚的緣分。

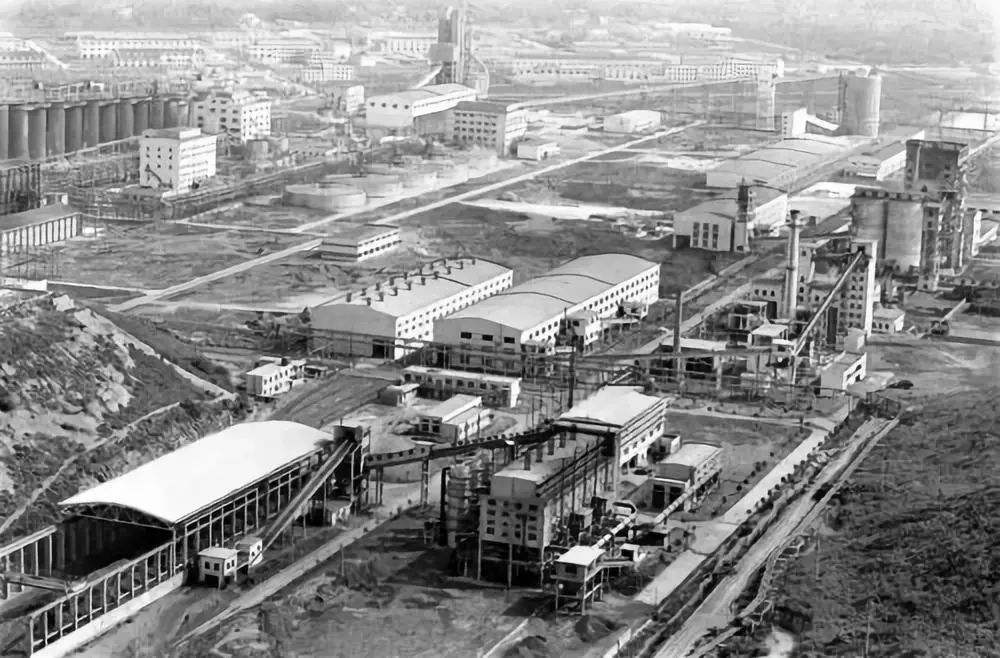

廣西山川秀美,風景如畫,礦產資源更是十分豐富,素有「有色金屬之鄉」的美稱。桂西北的鋁土礦礦藏量更是居於全國之首,廣西人民巴望著可以透過採鋁礦致富,但這條道路致富之路卻屢屢受阻。

有些鋁業言之鑿鑿地斷言,廣西平果的鋁礦根本不能用來煉鋁,再加上廣西本就是荒涼偏遠之地,又有戰爭的影響,這裡的鋁礦開採價值就這樣一直被人忽視了。

在這些因素的影響之下,原本應該靠著價豐富優質的礦產資源建設家鄉、過上幸福生活的廣西人民依舊只能捧著金飯碗吃糠咽菜,忍受著貧苦生活。

鄧小平一直沒有忘記廣西人民,新中國成立之後,他曾多次提出要大力發展少數民族地區和革命老區經濟的問題。

1986年,鄧小平和王震親自到廣西調研,聽取了國務院副總理姚依林、田紀雲關於平果鋁等項目的準備情況匯報之後,他堅定地下達了指示:“廣西平果鋁要搞! 」

「廣西平果鋁要搞!」當這句話傳到廣西地區時,當地百姓無不歡欣鼓舞,熱烈擁護著這一偉大的決定。

很快,平果鋁計畫就被定為國家「七五」計畫重點工程之一。政府也迅速展開起了各項籌備工作。

1991年5月7日,平果鋁第一期工程“千呼萬喚始出來”,在廣西人民的翹首期盼中正式開工。

沒多久,平果鋁被打造成了成為中鋁集團標竿企業,讓平果縣終於徹底擺脫了長久的貧困,迅速成長成“財政大縣”,地區的人民也就此過上了富裕美好的生活。

或許是命運的安排,幾十年後,鄧小平的孫子鄧卓棣又帶著新的使命來到平果。

鄧卓棣的工作幹得十分出色,大家有目共睹。

海外求學經驗讓他擁有了更開拓的事業和思維方式,而白領的職場經驗賦予了他更多高效的溝通技巧,在具體的工作安排和待人接物上他無一不是做得盡善盡美。

鄧卓棣從不在人前提自己和鄧小平的關係,這種低調頗受人稱讚。而知道他身分的群眾和同事也將他保護得很好,網站和公告上幾乎從未登出他的個人照片。

身為開國元勳的後代,鄧卓棣難免會感到身上擔著的沉重壓力,他曾直言不諱地表達了「鄧小平」這個名字帶給自己的壓力。

2016年,鄧卓棣卸任廣西壯族自治區平果郡委副書記後,外界也一直非常關注他的動向。那麼他如今又在做什麼呢?

祖孫倆的共同嗜好

其實,鄧卓棣不再從政之後,把心思都放到一項運動了──橋牌上。 2017年,鄧卓棣擔任起了北京市橋牌協會第九屆理事會理事,而這也離不開爺爺鄧小平對他的影響。

在1920年代,鄧小平在法國留學時接觸到了橋牌,從此便一發不可收拾地愛上了這項需要嚴密推理、精確計算和準確判斷的活動。

對於工作繁忙的鄧小平來說,打橋牌是一種最佳的休息方式,因為只有在打橋牌的時候,他才能忘卻外界的一切煩擾,專注眼前,緊繃的神經才會徹底鬆弛下來。

鄧小平的橋牌水準很高,有一次參加文津俱樂部舉辦的老同志橋牌邀請賽,竟然出奇制勝將對手打了個0比20。

美國記者索爾茲伯里也曾經這樣說,如果鄧小平參加橋牌比賽,一定能成為世界級的大師。

1981年,鄧小平得到了世界橋牌協會頒發的橋牌榮譽獎;1989年,世界橋牌聯合會又頒發了金獎給鄧小平。

1994年10月1日,國慶日那天晚上,是鄧小平人生最後一次玩橋牌。

那時,他已經九十歲了,雙手幾乎已經不能靈活捋順紙牌,只好由女兒鄧楠代勞。

那天鄧小平聽到外面天空熱鬧燃燒著的煙火,還沒打滿完整單元便放下紙牌走了出去。

鄧小平的橋牌生涯戛然落幕,新的遊戲篇章在孫子鄧卓棣的身上翻開了。在鄧小平身邊長大的鄧卓棣從小耳濡目染,對橋牌也十分感興趣,很小就學會了橋牌這項智慧高雅的運動。

大學期間,鄧卓棣又在興趣的驅使下進入了銀地橋牌俱樂部的青年隊選手,並且在比賽中取得了不錯的成績。

2017年,鄧卓棣就擔任了北京市橋牌協會第九屆理事會理事,將爺爺最愛的活動做成了自己的終身事業。

最讓鄧卓棣感到遺憾的是,他雖然從小一直看爺爺打牌,卻幾乎從未和爺爺在橋牌遊戲中切磋切磋。每每想到這裡,他都深以為憾。

後記

「江山代有才人出,各領風騷數百年。」

身為一代無產階級更名家,鄧小平和其他共產黨人一樣,經歷了中國最危險的時刻,在民族危亡的緊要關頭力挽狂瀾,將中國從積貧積弱、任由列強欺凌踐踏的泥淖中託了起來。

他們的歷史功績彪炳千秋,卻終將會退出歷史的舞台。

老一輩退場,該由誰來接棒?鄧卓棣已經給了答案。

中國需要的是傳承了紅色革命精神的新血。

從鄧小平到鄧卓棣,不只是一個家庭家風的傳承,更是年輕一代對中國老一輩革命家革命精神和愛國情懷的傳承。

正是因為有了這樣的傳承,中華民族才有了生生不息的力量,中國才能一步步走向繁榮,實現民族和國家的偉大復興。