《韓非論》,出自《經史百家雜鈔》,本篇的作者是北宋著名文學家蘇軾,是對韓非理論思想的批判。

在《韓非論》一文裡,蘇軾認為,法家的理論根源,歷來不為世人所見。實際上,法家思想是老莊的虛無主義的產物。而且,其提倡的非禮非樂,輕視天下的主張,使人們不近情理,遠離仁義之道。可見,蘇軾表面上是批判韓非,實際上是在批判老莊。

本文選取《韓非論》經典名言10句,附上譯文和點評,以饗讀者。

昔週之衰,有老聃、莊週、列禦寇之徒,更為虛無淡泊之言,而治其猖狂浮游之說,紛紜顛倒,而卒於無有。

以前,周王朝衰微的時候,

老子、莊子、列禦寇等人,

極力推崇虛無淡泊的言談,

又無視綱常、不講究禮教,

而且把大千世界芸芸眾生,

都歸結為虛無縹緲的東西。

評語:「老聃」即老子,先秦時期思想家,道家學派的創始人,諡號聃。 「莊週」是戰國時期宋國蒙人,老子思想的繼承者。 「列禦寇」即列子,春秋時期鄭國人,曾向老子的弟子關伊子問道,主張貴虛。

自老聃之死百餘年,有商鞅、韓非,著書言治天下無若刑名之賢。

自從老子死了百餘年之後,

才有了公孫鞅、韓非等人,

著書立說,談論治理天下的道理,

認為沒有比用刑名之學更好的了。

點評:「商鞅」又名公孫鞅,戰國時期衛國人,是衛國國君後裔。曾在秦國推行變法改革,把秦國改造成強大富裕之國。 「韓非」是戰國末年的法家重要代表人物,為韓國貴族。出使秦國時,被秦相李斯陷害至死。

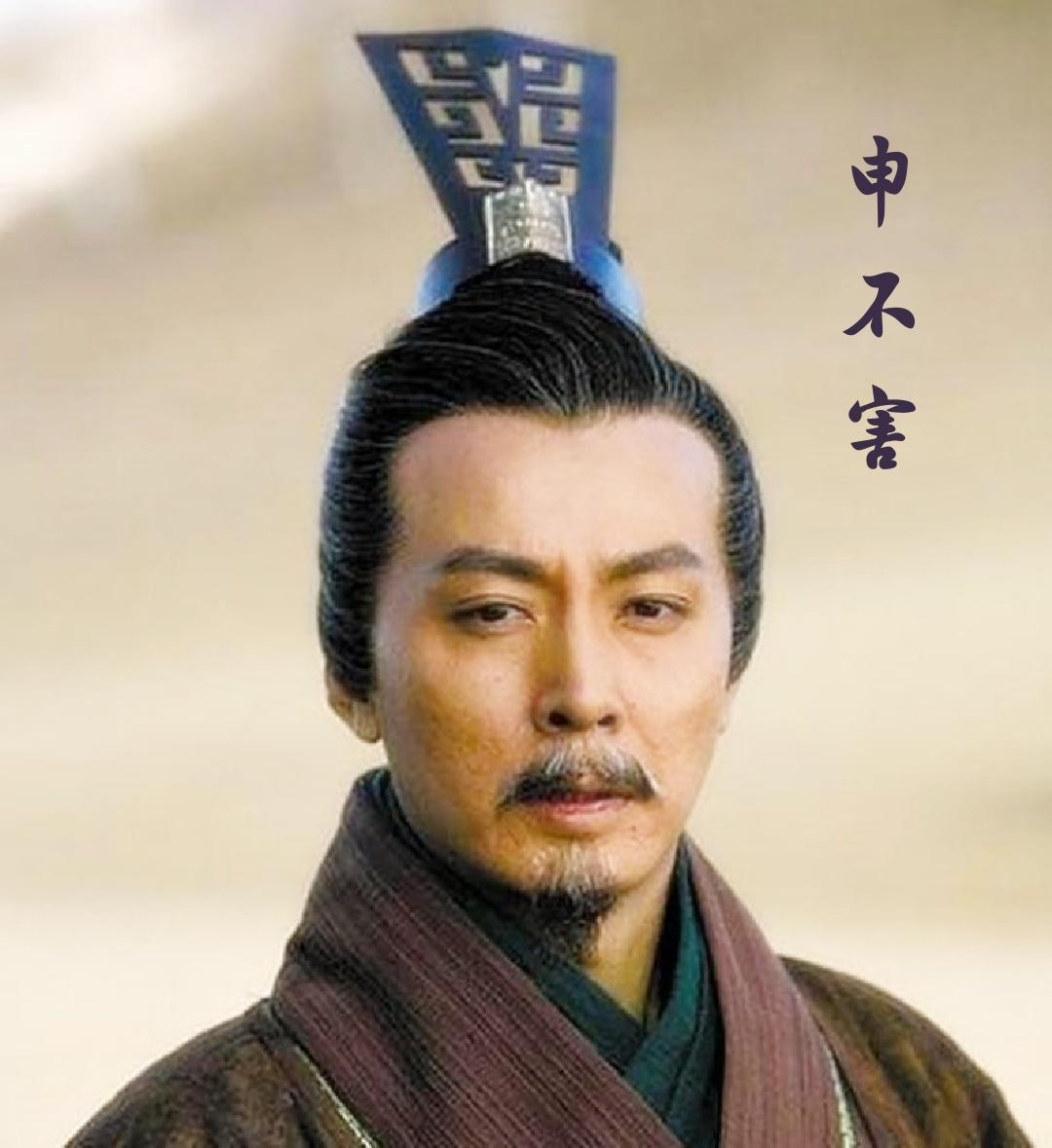

「刑名」是由韓國國相申不害提出的思想觀點,主張循名責實,慎賞明罰。他的這一觀點,得到了商鞅、韓非等人的推崇。

教化不足而法有餘,秦以不祀,而天下被其毒。

老百姓的教化不足,

卻過多地使用法度,

秦朝因此不能延續統治,

天下百姓也飽受其毒害。

評語:蘇遼認為,秦朝採用韓非推崇的刑名之學,雖然滅了六國,一統天下。但是,由於老百姓缺乏教化,忍受不了嚴酷的刑罰,二世而終。

仁義之道,起於夫婦、父子、兄弟相愛之間;而禮法刑政之原,出於君臣上下相忌之際。

仁義之道,起源於夫婦、父子、兄弟之間的互相愛護;

而禮教刑罰等法規制度,源自於君王臣子間的相互敬畏。

點評:因為相互愛護,所以不忍心去做壞事,這也是仁義之道產生的根源。因為有敬畏之心,所以就不敢去做壞事,這是禮教刑罰產生的根源。

不敢與不忍之心合,而後聖人之道得存乎其中。

使不忍之心與不敢之心相結合,

這就是聖人的為人處世的道理。

評語:蘇遼認為,聖人能夠使不忍與不敢結合,成為他們的處世之道。這比韓非等人所提倡的刑名之學,高出一大截。

今老聃、莊周論君臣父子之間,泛泛乎若萍遊於江湖而適相值也,夫是以父不足愛,而君不足忌。

現在老聶、莊週認為君臣父子之間,

應該像邂逅陌生人一樣,那麼平淡。

因而父母不能相愛,君王不能尊敬。

評語:不敬君王,不愛父母,仁義之道不足以教化百姓,禮儀制度也不能感化他們。所以,蘇遼認為,老莊的思想危害很大。

商鞅、韓非求為其說而不得,得其所以輕天下而齊萬物之術,是以敢為殘忍而無疑。

商鞅、韓非沒能把握好他們的理論,

僅僅是領會了他們輕視天下的道理,

這可能就是他們輕易殘忍的原因吧!

評語:蘇遼認為,商鞅、韓非等人沒有真正掌握老莊的思想理論,只是領會了輕視天下的道理。所以,才訂定嚴酷的刑罰來治理百姓。

夫子未嘗一日易其言,雖天下之小物,亦莫不有所畏。

孔子未有一日輕發其論,

雖然是天下的平常物事,

也讓自己心存敬畏之心。

點評:「夫子」即孔夫子,孔子。 「小物」即平常的物事,小事。

申子卑卑,施於名實;韓子引繩墨,切事情,明是非,其極慘核少恩,皆原於道德之意。

申不害追求生活中的名實相符,

而韓非子則用法度來判斷事物,

辨別是非,很嚴厲但不夠寬容。

是因為只領會了《道德經》裡,

輕視天下萬事萬物思想的緣故。

點評:「卑卑」是努力認真的意思。 「慘核」即殘忍嚴厲之意。 「道德」即《道德經》,又稱《老子》。作者引用司馬遷的話,來印證自己的觀點。

凡所以亂聖人之道者,其弊固已多矣,而未知其所終,奈何其不為之所也!

大凡擾亂聖人之說的做法,

弊端本來就會很多。

但是,不去尋求它們的理論根源,

難道不是清淨無為思想造成的嗎?

點評:蘇軾認為,有些人雖然知道申不害、韓非等人的學說危害性很大。但是,由於其理論根源於老莊。所以,才會延續至今。