1966年,8月24日,中國近代大文豪老舍先生被逼無奈之下含冤自沉於北京太平湖,享年67歲。 老捨死後,因是“自絕於人民”,骨灰未能留下。

在我入墓當天,我願有人贈我一塊短碑,刻上──文藝界盡責的小卒,睡在這裡。 ——老舍

艱難困苦的童年

1899年立春,舒慶春(老舍)生於北京滿族正紅旗家庭,父母為他取名“慶春”,含有慶賀春來之意。

第二年,八國聯軍入侵北京。

老舍的父親時任護衛軍鎮守正陽門,面對來犯的日本軍隊力戰殉國。老舍家遭義大利軍的劫掠,老舍當時一歲半,湊巧因為一個倒扣在身子上的箱子而倖免於難。

父親的陣亡給這個本來就不富裕的家庭帶來了更沉重的壓力,外有強敵,內有窘迫,老舍與母親二人相依為命,一度過著十分清貧的生活。

母親有時候很想讓老捨去上學,但是怕體弱的老捨讓人欺辱,更怕交不起學費,雖知道讀書的重要性,但一個月三四吊錢的學費,實在讓她為難。

直到老舍九歲時(1908年),由滿清貴族劉壽綿(宗月大師)資助,老舍才得以進入一家私塾讀書。

老舍先生的平民化的幽默和貼合生活的藝術作品與老舍的出生、經歷有著密不可分的聯繫。

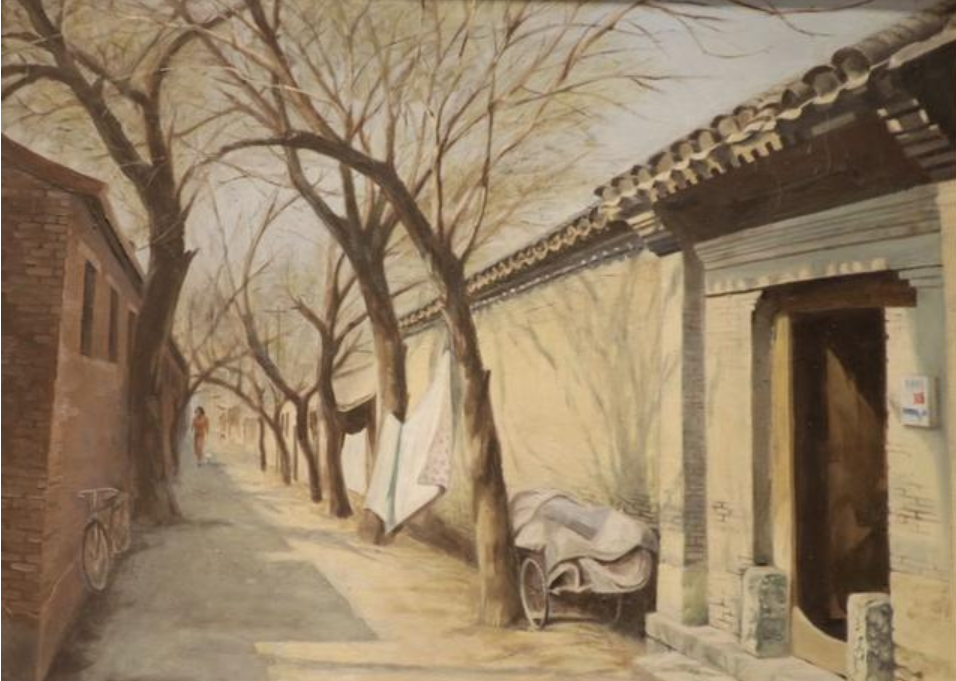

出生在北京的貧民家庭,年幼喪父,在大雜院度過艱難的幼年與少年時代,這也是他熟悉底層社會市民生活的原因。

1913年,老舍考入京師第三中學(現北京三中),數月後因經濟困難退學。童年考取公費的北京師範學校,於1918年畢業。

老捨在他的回憶散文《宗月大師》中寫道:

「在我由私塾轉入公立學校去的時候,劉大叔又來幫忙。這時候,他的財產大半已出了手。人們吃他,他甘心教他們吃;人民騙他,他付之一笑。他的財產有一部分是賣掉的,也有一部分是被人騙了去的。 ,只剩了那個後花園。廟為僧,夫人與小姐入庵為尼。

這些無一例外都成了老舍日後的寫作素材,老舍的藝術來自於生活中。 1918年至1924年間,老捨先後任職了方家胡同小學校長、北京市北郊勸學員、天津南開中學教員、北京一中教員。

赴英國教學,作《駱駝祥子》

1924年秋季,老捨去英國,在倫敦大學東方學院華語學系任華語講師,教導英國人學習中國的官話和古典文學。

在業餘時,老舍閱讀了大量的英國文學作品,並且開始了他的文學創作之路。

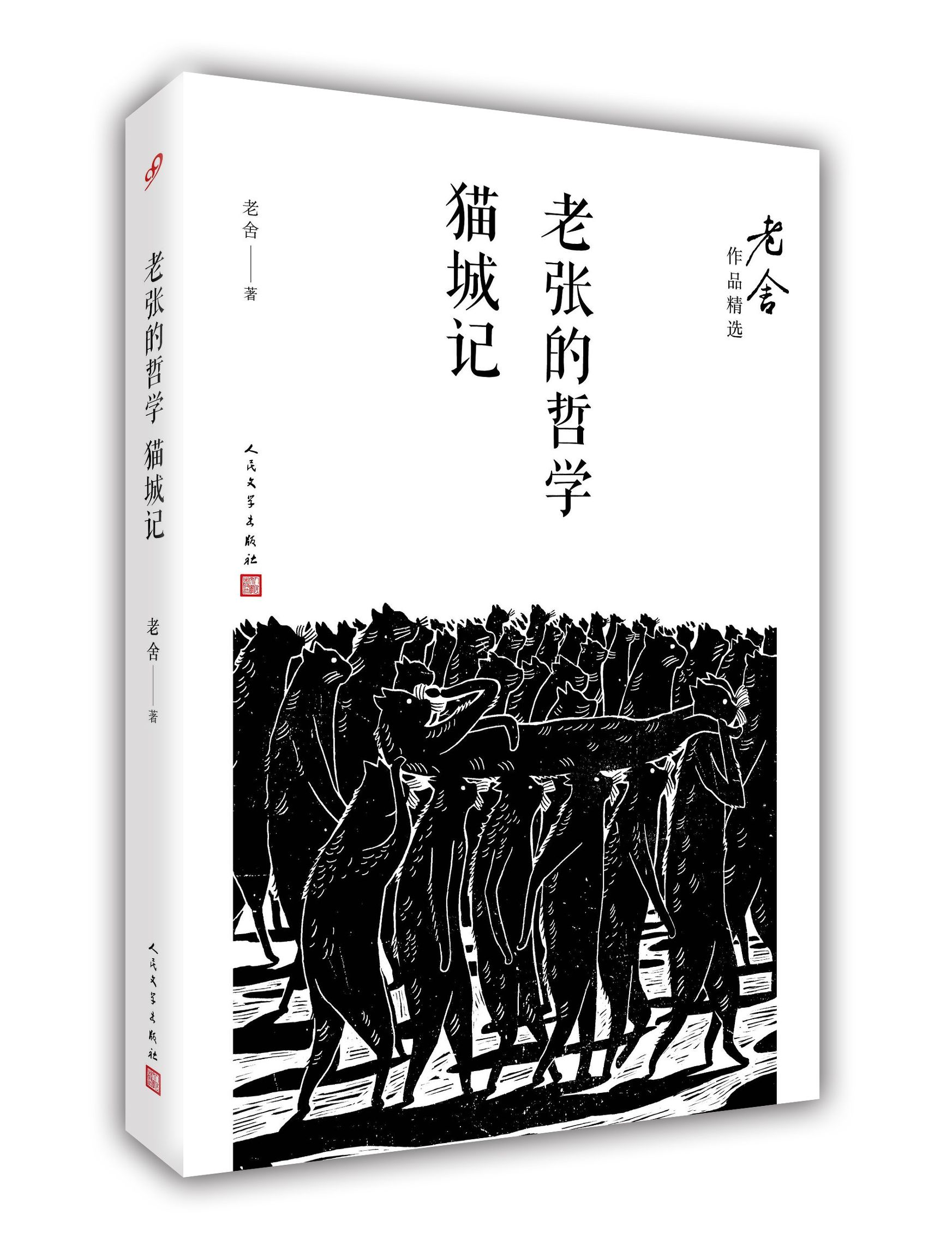

1926年,老舍在小說月報上發表了第一本長篇小說《老張的哲學》。

1930年至1937年間,老捨先後任教於濟南的齊魯大學和山東大學,此間,他親眼目睹了第一次國內革命戰爭失敗後的國家慘狀,創作了長篇小說《大明湖》{/b },為所有的蒙受侵略之苦的中國同胞表達感慨。在這部小說中,他第一次描寫了共產黨人的形象。

1936年寫出了他文學代表作品之一的《駱駝祥子》。

抗日戰爭時期

1937年,「七七事變」爆發後,11月15日濟南淪陷的前夕,當時在濟南齊魯大學任教的老舍先生告別妻子兒女離開了濟南,擠上了南去的最後一班火車,隻身前往武漢參加抗戰。

馮玉祥將軍曾經作了一首打油詩來形容老舍先生參加抗戰的熱情:「老舍先生到武漢,提只提箱赴國難;妻子兒女全不顧,赴湯蹈火為抗戰!老舍先生不顧家,提個小箱子攆中華;滿腔熱血有如此,全民團結筆生花!

1938年初,中華全國文藝界抗敵協會在武漢成立,老捨被推為常務理事和總務部主任。同年隨同文協遷到重慶,自此主持文協工作直至抗戰勝利。

抗戰期間老舍團結和組織廣大文藝工作者,利用各種文藝形式為抗日做出貢獻。他自己也以團結抗日為題材,運用各種文學體裁創作了大量的作品,如《劍北篇》、話劇《殘霧》、《抗戰文藝》、文藝作品集《三四一》等。

抗戰期間,老舍也先後到萬縣、成都、青城山、昆明等地了解各地抗日宣傳工作和「文協」活動情況,並發表演講。

在抗日戰爭勝利後,老舍寫了長篇回憶小說《八方風雨》,記錄了他八年的抗戰生活。

老舍為抗戰文藝的發展做出了傑出的貢獻,他的作品極大地激發了中國人民的愛國情感,成為了鼓舞中華民族抗日救國的強有力而無形的武器。

戰後的老舍

抗戰結束後,老舍於1946年3月接受了美國國務院的邀請,赴美講課。並在美國完成了他的另一個代表作品《四世同堂》。

1949年10月1日,中華人民共和國成立。 13日,老捨即啟程回國,途徑日本、菲律賓等地,於12月9日抵達天津。

「離開華北已是十四年,忽然看到冰雪,與岸上的黃土地,我的淚就不能不在眼中轉了。」

這個出生於北京,一向以描繪北京著稱的作家,從1924年離家以後,一直到這時,才終於在自己熱愛的故鄉安定下來。

老舍在國內工作期間曾任政務院文教委員會委員、全國人民代表大會代表、中國人民政治協商回憶全國委員會常務委員會會員、北京市人民政府委員、中國文藝研究會副主席、北京市文聯主席等職。

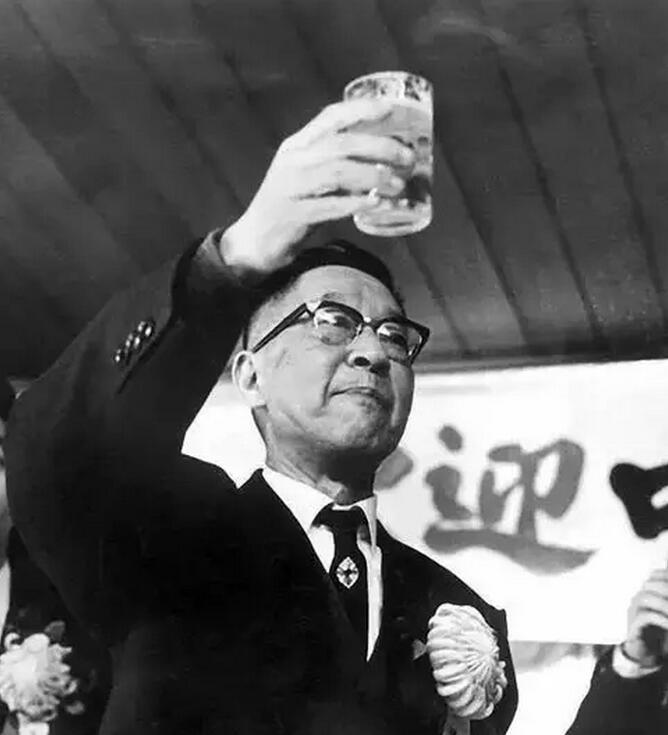

▲老捨

1956年,老舍完成了他代表性的作品戲劇《茶館》。

劇作展示了戊戌變法、軍閥混戰和新中國成立前夕三個時代近半世紀的社會風雲變幻。

透過老茶館「裕泰」揭示了近半個世紀的中國社會的黑暗腐敗、光怪陸離。作品透過對茶館老闆王利發對祖傳茶館「裕泰」的慘淡經營,他雖嘔心瀝血,但終究擋不住失敗的結局,從側面反映了中國封建社會的走向。

1960年,毛澤東接見文學藝術工作者時與老舍握手

文革期間的老舍

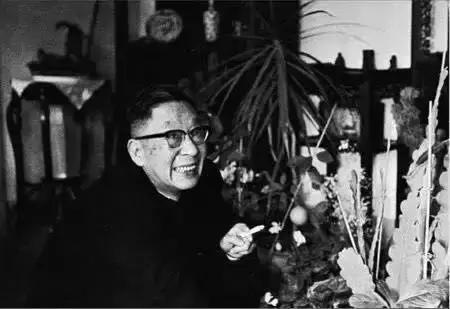

1962年起,許多文藝作品遭到了中共當局的批判,老舍被迫停止了《紅旗當下》的創作。 1965年3月,老舍率領華人作家代表團團訪日本。

(老捨於1965年率華人作家代表團訪問日本。)

回到中國將旅日所見所聞寫成長篇散文《致日本作家的公開信》,但並未獲準發表,老舍也只能被迫停筆。

此後老舍試圖參加文藝工作隊,想透過寫快板書、相聲等來宣傳計劃生育、科學種田,但也並未獲得批准。

1966年春季,老舍肚子前往北京郊區順義縣以養豬聞名的陳各莊,跟那裡的農民生活在一起,寫了一篇科學養豬的快板書《陳各莊上養豬多》 ,成為他公開發表的最後一篇作品。

1966年8月23日,本應繼續在家休養的老舍,來到北京市文聯參加文化大革命運動。

23日下午,北京女八中衝擊文聯,老舍與30多位作家、藝術家一起被掛上了“走資派”、“牛鬼蛇神”、“反動文人”的牌子,押至北京孔廟大成門前,被押著向焚毀京劇服裝、道具的大火下跪,慘遭侮辱、毒打。

老舍先生血流滿面、遍體鱗傷地被押回市文聯,又因還手「對抗紅衛兵」被加掛上了「現行反革命」的牌子,遭到了「紅衛兵」變本加厲的殘酷毆打,隨後被文聯委會副主任浩然送到西長安街派出所(為了保護老舍先生),直至8月24日凌晨,老舍先生才回到家中。

而紅衛兵組織要求他24日上午到市文聯繼續接受批鬥。

清晨,出大門前,他和三歲的孫女說:「和爺爺說再-見!」

老舍晚年最後的留影之一

這一天,傷心之至的老舍先生沒有去文聯接受批鬥,而是獨自一人走到了太平湖湖畔。

老舍累了,但誰也不想譴責誰,他對巴金說:「請告訴朋友們,我沒有問題」。

當日深夜,中國近代大文豪老舍先生自沉於太平湖,享年67歲。

老捨死後,因是“自絕於人民”,骨灰未能留下。

在1968年,老舍被提名為諾貝爾文學獎候選人,並在最終的5個候選人投票中,獲得最多票數。

瑞典曾派駐華大使尋訪老舍下落,一直沒有得到準確音信,就斷定老捨已經過世。

由於諾貝爾獎一般不頒給已故之人,所以評選委員會決定在剩下的4個人中重新進行評選,條件之一最好是東方人。 於是,那一年的諾貝爾文學獎被日本的川端康成拿走了。

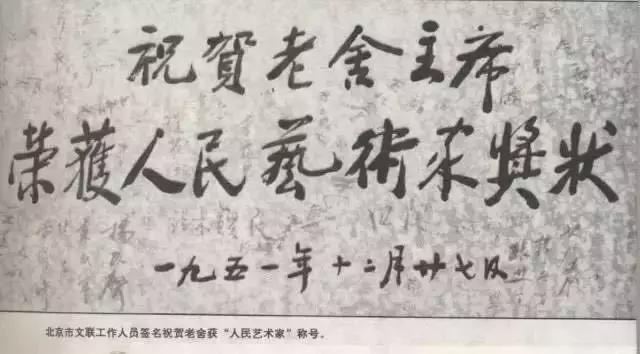

1978年初,老舍先生終於得到平反,恢復了「人民藝術家」的稱號。

象徵性的骨灰盒裡面,放著老舍先生使用過的鋼筆、毛筆、眼鏡、一隻手筆、一筒茉莉茶花和一小片被保留下來沾上他血漬的衣服殘片。

而太平湖,在1971年就已填廢,原址上建了地鐵機務段。如今每天承載著北京擁擠人潮的地鐵列車,便有不少是從那裡駛出。

老舍墓上,墨綠色花崗岩左下角有一副老舍的銅雕像,圍繞著銅像刻著幾道水波濺起的漣漪。

兩邊漢白玉矮牆,一邊以菊花做成淺浮雕為背景,上面刻寫著老舍先生在抗戰爆發前所寫的《入會誓詞》中的一句話:

「文藝界盡責的小卒,睡在這裡。」