洋人參與 國人旁觀

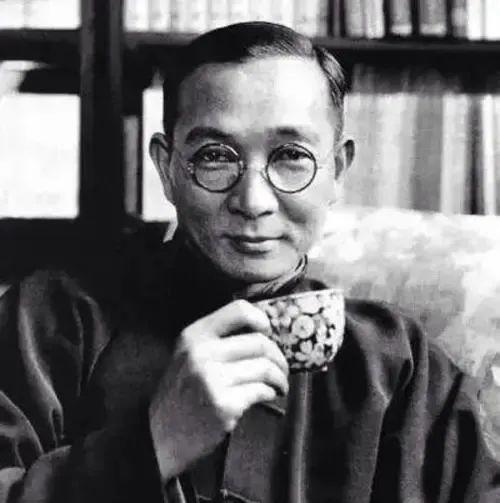

什麼叫邊緣人呢?就是遊走在兩種不同文化之間的人,他自己說是兩腳踏兩種文化──中西文化。

有一個人類學家講得比較好,他說這種邊緣人不但自己要會穿中國鞋走路,還要知道美國人如果穿上中國鞋,將會怎麼走路。這才能算是邊緣人,對兩種文化都掌握得很準確。

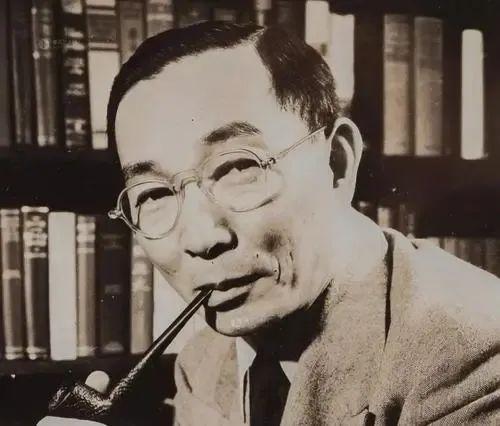

林語堂有一篇雜文,叫作《記紐約的釣魚》。

文章裡面說七、八月的時候,星期日,海面上三五里之內都是小漁船、漁艇,釣魚的。當晚上漁火星星點點的時候,那是很好看的,也很壯觀。

那麼多的人在釣魚,但這裡面就沒有什麼中國人。

那是不是紐約的中國人少了?不是。當時在紐約的寓公是相當多的。

為什麼他們不去呢?林語堂認為,中國風景畫喜歡畫一個人在挑柴,或是寫詩的時候寫入一個釣魚的、捕魚的人,這是經常出現的。但這些畫家、士大夫,一般不會自己真的去打柴,真的去捕魚,他只是從一個旁觀者的角度去欣賞漁樵。

而外國人就不一樣,他喜歡參與。

所以你看,中國皇帝最喜歡看跳舞,但沒有看到哪個中國皇帝下到舞池裡去跟舞女一起跳。但你看俄國的沙皇,英國的女皇,他們就會到舞池裡面跟大家一起跳,這個觀念是不一樣的。

他們是樂在其中,我們是看著好看。

我們現在思想慢慢轉變,現在大家常說“貴在參與”,這恐怕就是進口貨了。

從這件小事,我們可以看出林語堂對兩種文化都有比較深刻的理解,不然他就不會發現這樣一個題材,而且,這種理解往往都帶著一種批判的精神。

崇拜俠客 遠離好漢

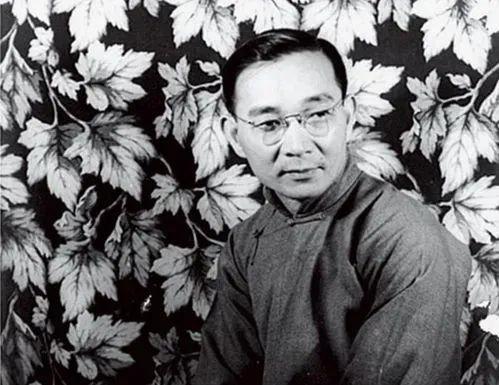

我們講《水滸傳》,歷來都講官逼民反,《水滸傳》最著名的一句話叫「逼上樑山」。誰逼的呢?官逼的,官逼民反。

但林語堂講《水滸傳》就跟人家不一樣,他是從國民性這邊切入,從老百姓這個「民」本身切入。

我們中國人為什麼特別喜歡梁山好漢,特別喜歡俠義小說呢?他說,原因就在沒法治,沒有法律制度的保障,個人的利益都沒有一個制度的保障、法律的保障,而自己又不敢去抗爭,挺身而出,所以第一要靠清官、青天大老爺,第二要靠那些俠客出來打抱不平,替自己解決問題,總之,等別的人來解放自己。

這是他認為國民性裡面的劣根性。那好了,你喜歡俠客也很好,但是俠客本身會惹是非,“俠以武犯禁”,俠客往往使用他的武力,結果觸犯了王法,那會連累家人。

大家都知道宋江,呼保義、及時雨,是個俠客式的人。他父親宋太公怎麼做呢?宋太公早早就到衙門去告他,聲明跟他脫離父子關係,就是怕宋江惹事連累了自己。

宋太公的心理當時比較普遍,整個社會都是這樣,這些好漢、俠客走光了——每一家都不喜歡俠客、好漢出在家裡面,就你推我搡地把他給推出去了。

他們往哪裡去呢?就流落到江湖,就要上樑山,就要入綠林,那社會上剩下來的就是怕惹事的、庸庸碌碌的平庸之輩,等到什麼事情又不平了,他們才記起那些被趕走的好漢。

那怎麼辦呢?那就開始羨慕之,景仰之,編戲、寫小說來崇拜之,想從這些俠義小說裡找回順民世界所失去的英雄。

這群人往往是自己病懨懨的,躺在床上看《水滸傳》,贊李逵,羨慕武松,歸根到底還只是精神上的嚮往,實際行動上,還是不敢挺身而出,不敢為自己爭權益。

林語堂進一步指出,這種國民性不是天生的,是長期的文化環境養成的。 他認為,宗法倫理社會沒有法律制度的保障,才會有這樣一個結果,所以他對家族很在意。

他認為家族是專門培養劣根性的東西,可見林語堂對中國文化的理解不可謂不深。

勘破中西 遊走邊緣

對西方文化,林語堂也有他獨特的理解。比如說,他認為西洋人有這麼一個毛病,不近情理,喜歡創立一種學說,然後就用這種學說解釋一切。

比如說基督教有一個理論叫「贖罪說」:人生下來就有罪,這輩子要去贖罪。這個學說是建立在什麼基礎上的呢?

他說是建立在蘋果上。

我們知道,《創世紀》的第一章裡面寫亞當偷吃伊甸園的一個蘋果,結果被上帝趕出了伊甸園,人類從此就帶著一種罪,所以生下來就有罪,一輩子都去贖罪。

他說,這就不近情理,全人類就因為我們的祖先偷吃了一個蘋果,所以就要贖罪。他就認為,西方這個人或這個文化裡面,不近情理,其實是對西方文化的選擇。

為什麼會這樣講呢?因為從文藝復興時代起,人的解放就是西方思潮裡很重要的問題,人文主義和基督教的對立,焦點就在於人是不是有罪,是不是生下來就有罪。因為人有罪就是束縛,要解放人類自身,就要從「人生下來就有罪」這個東西做起。

所以,他這個故事後面,其實隱藏著對西方文化的選擇與批判。

正因為林語堂有對中西文化這種雙邊、感性的理解,所以我們稱他為邊緣人。

摘自 | 《領導文萃》2021年11月上

稿件來源 | 《閩南風》

本文作者 | 林繼中

責任編輯 | 井寧

微信編輯 | 紓遲