在中國歷史上宋代作為文化、思想等發展變化較大的時期之一其經濟社會的快速發展、城市體系的日漸成熟加上科技水平日益提升,音樂在宋代也呈現了“多元化”發展,並促成了我國古代音樂文化的重要轉型。

在這過程中宋太宗無疑發揮了尤其重要而關鍵的作用:不僅促使人類社會的主觀意識發生重大變化而且也促成了宋代時期的音樂及其文化發生了巨大轉變。

宋太宗對音樂發展的角色與貢獻

進入宋代以來隨著市井藝術的興起,逐步催生了數量眾多的新音樂及其表現形式。由此,也必然帶來了宋代音樂及其風格重大轉型。 在我國唐代,宮廷歌舞音樂不僅規模較大,而且華麗輝煌。

與唐代宮廷歌舞音樂相比宋代音樂主要以市民音樂為主。整體上來看宋代音樂藝術體現出精悍短小與鮮明質樸的藝術特徵。

對於宋代音樂而言其在通俗易懂的藝術追求中,以豐富的情節、濃郁的娛樂追求以及本真的生活氣息等的轉變,逐步形成和發展了新的藝術形態及風格,從本質、形態與特徵等方面都出現了根本變化。

宋代作為我國古代音樂文化發展進程中的重要轉型時期之一,其明顯特徵主要是以民間俗樂及其繁榮發展的態勢促使了我國古代音樂從以宮廷樂舞為主流的藝術形式向以市民俗樂為主的轉變。在這一轉變過程中宋太宗發揮了極為重要的推動作用。

宋太宗即趙靈,為我國北宋皇帝之一976年——997年在位。 在位期間他進一步擴大科舉取士的名額,每科錄取人員數百人上千人。

中國宋代文治斐然,是文化和藝術的天堂,書法藝術更是其中璀璨的明珠。中國古代錢幣的出現及發展也印證著書法藝術的演進過程,“御書錢”的誕生為錢幣書法藝術增添了絢爛的一筆。

北宋之前各朝各代,錢幣上的書法多以篆、隸為主,這兩種書體雖然風格端莊渾厚,循規蹈矩,但不能很好地體現書法藝術千姿百態的靈活變化。

宋太宗的手書“御書錢”開“御書錢”書法藝術先河,在藝術高度上也秉承了宋代美學巔峰時代的諸般藝術特徵以及宋太宗個人的美學理論修養,也可以說宋太宗為錢幣書法的發展作出了不可磨滅的貢獻。

那麼在宋代音樂發展進程及其重大轉型過程中宋太宗究竟發揮了怎樣的推動作用及貢獻呢? 從歷史的角度,分別從宮廷音樂的衰退、平民音樂的興起以及音樂機構的精簡等方面來分析探究宋太宗對音樂發展的作用與貢獻。

宮廷音樂的衰退。 在宋代,音樂的衰退主要體現在宮廷音樂的性質定性和地位兩方面。 首先需要確定我國古代宮廷音樂的文化及其內涵。所謂宮廷音樂就是指供古代帝王、朝臣以及貴族等享用的音樂。

根據其功能、作用等的差異宮廷音樂分為雅樂、俗樂等。 所謂宮廷雅樂就是雅正的音樂是其由夏、商以後一直延續下來的用於在國家祭祀、朝會等正式場合的禮儀性、典制性的音樂及其形式。

所謂宮廷俗樂就是凡俗的音樂,主要用於古代帝王、後宮、朝臣的宴享等非禮儀性場合的音樂及其形式。 但是,宮廷雅樂與宮廷俗樂在宮廷音樂中的地位及作用如何,在我國古代各朝各代都有所不同,這就直接決定了宮廷音樂的興衰與成敗。在唐宋時期,宮廷音樂的發展變化尤其明顯。

唐代是宮廷俗樂繁盛的時期,可以說是音樂本身的實質發展。而宋代則作為宮廷雅樂全面復興的時期,意味著音樂作為政治的附庸產物之一必然導致其逐步走向僵化與衰落。

北宋建立之初朝廷都積極推行禮樂制度及其體系建設特別強調了宮廷雅樂的規範。 在我國宋朝,第二位皇帝宋太宗可謂是精通音樂的皇帝。

但是,他也同樣強調了宮廷雅樂的「中和之道」。 宋太宗曾經對朝臣們說過雅樂與鄭、衛有所不同,鄭聲淫,不受中和之道。 他常常思考宮廷雅樂能治心原來古聖的旨意尚存一些缺憾與遺憾。

由此可見宋太宗對宮廷雅樂的認識及態度奠定了宋朝三百餘年來宮廷音樂發展及走向的主基調,這應該也算我國北宋皇帝的一種祖宗家法。

不管是宋太宗還是宋代後來的皇帝重視宮廷雅樂的這一做法都確確實實地被延續和留存下來。 北宋時期皇帝、儒臣等對宮廷雅樂總是録而不捨地追求著從宮廷雅樂的音高、標準、音階、形式、音域、宮調、表演、樂器以及擺設等純粹的合乎古制的宮廷雅樂形式。

例如,僅以宮廷雅樂的音高及標準來說,在北宋時期就先後大小修改發展變化了六次。 每次修改朝廷都要召集一批可謂博古通今的儒臣雅士全面進行分析與研討。

但是每當這時,許多儒臣雅士們都互相排擠與非議並據經引典聲稱自己創樂的方法最符合古製或音律。 如此一來必然使得宋代宮廷雅樂復古、神秘等表現得特別明顯。而恰恰這樣就成為宋代宮廷音樂日漸走向僵化與衰退的根本原因所在。

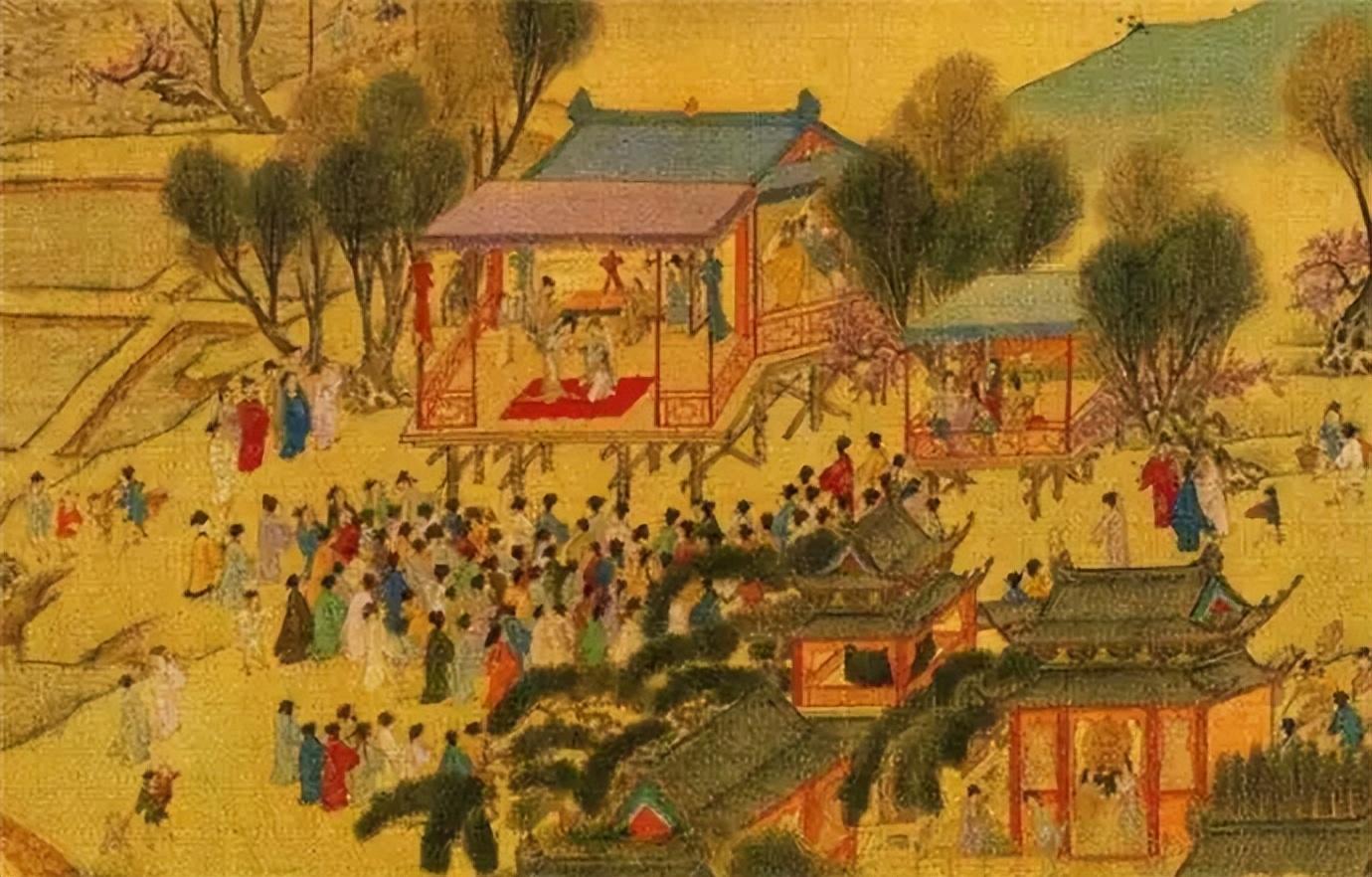

平民音樂的興起。市民音樂的日漸興起與繁榮是宋代音樂發展的重要特徵之一。在宋代農業以及手工業等較發達商品流日漸繁榮與活躍先後出現了一些大都市。

在唐代,十萬戶以上的城市多達十餘個,至宋代就增加到四十餘個。其中汴梁、成都等,逐步發展成了國內的商貿、經濟與文化中心。 而沿海的杭州、廣州與泉州等大都市則逐步發展成了國際貿易中心。

出現這些大城市必然導致大量娛樂場所的出現,並彙集了為數眾多的音樂藝人大大推動了宋代音樂的發展。 隨著經濟的繁榮與發展,昔日供達官貴人欣賞的宮廷音樂,逐步走出宮廷,並在民間得以繁榮和發展,也由貴族化逐漸平民化。

這樣一來就必然促使了宋代音樂在本質、形式等方面發生一定的變化。 為了更好地適合市民的品位,以說唱、戲曲等為主要形式的民間音樂及其藝術形式得以全面發展。

特別是產生了綜合藝術戲曲,使得我國古代音樂從唐代的歌舞伎樂,逐步轉變為宋代的以戲曲音樂為代表的民間俗樂的發展階段。 因此宋代成為我國古代音樂發展的重要轉折時期。

宋朝以來,全國出現相對安定的狀態加上經濟的日益發展,為宋代音樂的快速發展與全面興起提供了前提和基礎。

北宋時期朝廷專門設立了教坊等音樂機構。據有關史料記載宋代的教坊分為四部,但是其具體內容不詳,有人認為或為坐部、法曲部、鼓笛部(即立部)以及龜茲部。

後來又出現了以藝人職務進行的分類具體包括篳巢部、拍板色、大鼓部、笛色、舞旋色、琵琶色、歌板色、參軍色以及雜劇色等13部。

但是從規模上來看則遠遠不及唐代。南宋遷都臨安以後教坊時設時撤朝廷有事需要音樂的時候,則到集市上臨時召集相關藝人進行音樂表演。 自北宋以來蒐集、整理民間音樂已逐步從官府藝人向民間藝人轉移。

而大多民間藝人都已自動組建起自己的團體自己有固定的表演場地,俗稱為瓦子或者瓦肆這就表明民間音樂及其藝術的成就、內容以及民間藝人的造詣與數量等,都足以滿足了社會的需要。

正是如此在宋代平民音樂才逐步得以傳播、興起、發展與繁榮。

音樂機構的精簡

宋太宗對於音樂機構的精簡,主要表現在以下方面:一是精簡音樂機構。在北宋時期,音樂機構與樂官制度幾乎相同。 一般而言宮廷除設立了太常寺外還另設了太常禮院、禮儀院等但職能卻同太常寺極為相近。

從某種意義上來說,太常禮院、禮儀院等在一定程度上侵占或者代替了太常寺的相關職權職能原來宮廷屬太常寺禮樂的一些事項逐漸被太常禮院、禮儀院等所代替。

此時在宮廷的禮樂活動以及管理方面日漸形成了太常禮院、太常禮儀院與太常寺等機構分庭對抗的不良局面。 而從實際來看事情遠非這麼簡單往往使得宮廷的禮樂事務及管理出現同一職能、多頭管理的狀況。

這就是北宋時期音樂職官制度的複雜體現。到宋太宗繼位以來,逐步推行音樂改制後,作為宮廷禮樂機構之一的太常禮院被取消相關差遣官職也被一併撤掉。

而宮廷的其他各類音樂機構,雖然各自掌管的音樂活動、性質及內容與太常寺各有不同,但是其職官制度卻同太常寺大體相似。 由此宋代的音樂、活動及管理體系才逐漸朝著便捷、靈活及多元等方向發展。

二是機構職能集中。宋太宗登基以來經過一系列的音樂體制改制加之逐步精簡音樂機構及職能,必然使得宋代宮廷音樂的機構、職能等日漸集中。 從本質上來看,在這兩者之間是一個次第成立的因果關係。

這是音樂機構的精簡與功能的全面集中,使得音樂功能迅速集中成為宋代音樂發展的重要標誌。

不言而喻宋太宗推行宮廷音樂體制改革其直接後果就是音樂機構的逐步精簡和管理關係的日漸簡化。 相應地宋代各級音樂機構對音樂活動的管理也日漸更為便捷、更為有效且其職能職權在一定的範圍內也得到了集中。

在這樣的前提下不管是宋代各級音樂機構的隸屬關係發生怎樣的變化宋代宮廷音樂及其活動已由分門別類、體系多元的教習演出機制逐漸形成合併、簡化與有效的嶄新格局。 而出現這樣的格局,為不同種類的音樂及其演出活動提供了體制、機制的更大便利和更大空間。