在科技發展日新月異的今天,現代戰爭比拼的不再是戰士的數量,而是科技的含量。

擁有先進的裝備武器才是獲勝的關鍵。

作為科技武器代表的雷達,是現代戰爭中的眼睛,先進的雷達能讓戰機、飛彈、軍艦和潛艇等無所遁形,在決定戰爭成敗中扮演著舉足輕重的角色。

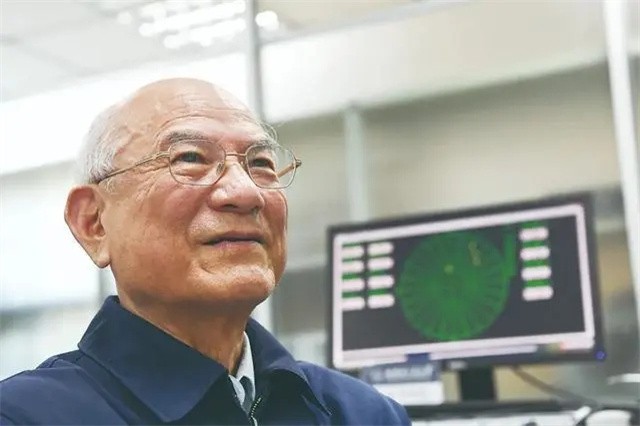

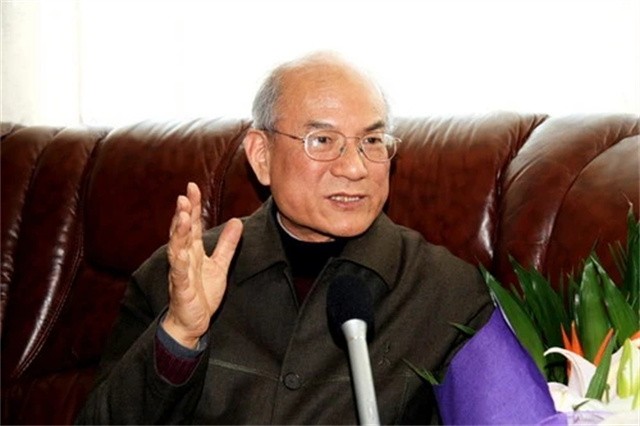

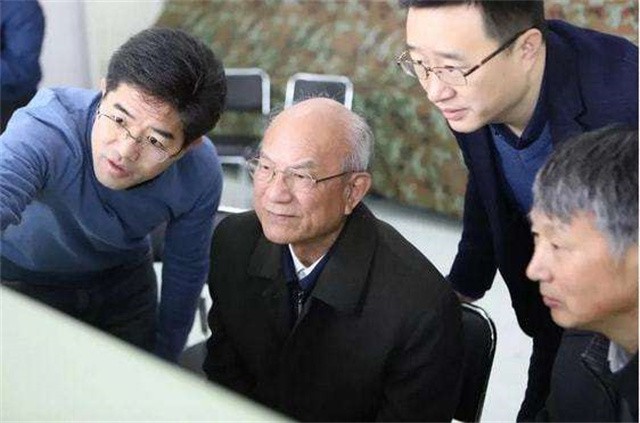

而中國,就有這樣一位科學家,他多年攻關,為國家研發出了一代又一代領先世界的雷達,守護著祖國的平安和人民的幸福。

他又高風亮節,在獲得國家科學技術最高獎項後,將獎金800萬元全數捐出;多年從教,桃李滿天下,為我國軍功體系培養了無數優秀的科技工作者。

他就是中國科學院院士、中國工程院院士,雷達與訊號處理技術專家劉永坦。

雷達,現代戰爭中的眼睛

隨著科技的發展,戰爭中的探測工具也有了很大的發展,覆蓋範圍最廣的無疑是衛星。

在地球軌道上的人造衛星,可以由上而下,俯瞰整個地球的,看似是最理想的探測工具。

但在戰爭實際中,衛星觀測也有很大的弊端。

衛星都沿著固定的軌道定時運轉,無法隨時隨地呼叫到需要的地方,適應不了瞬息萬變的戰場的需求。

而且衛星的觀測,因為是從距離地球很遠的地方進行,偵測的準確度和精密度都達不到戰爭的需求。

因此,戰爭中的偵測,衛星只是輔助工具,主力還是雷達。

於是,雷達從誕生那一天開始,各國的科學家就不斷圍繞著它研發各類遮蔽和反制體系,同樣,雷達也在不斷升級。

當前軍事科技最發達的美國,就擁有最先進的雷達反制技術,他們研製的新型戰機,可以逃避普通雷達的追踪,能在對手沒有發現的時候就進行攻擊。

這樣的雷達反制技術和新型戰機,配合美軍龐大的航空母艦集群,可以在地球上任何地方暢通無阻,尤其對正在發展中的中國來說,是巨大的軍事威脅。

但中國,有一位院士,他幾十年如一日,不斷專研,升級著我們的雷達體系,造出新型雷達,讓我們的雷達技術處於國際領先的地位,讓美軍的新型戰機也無所遁形,他就是劉永坦。

戰火中長大,他立志守護祖國的和平

劉永坦1936年12月出生於南京,熟悉中國近代苦難史的人都知道,這是一個特別的時間和地點。

劉永坦出生不到一年,就發生了慘劇人寰的南京大屠殺。

1937年,日寇在南京肆意屠殺,無數生靈慘遭塗炭。

幸運的劉永坦,沒有死在日本鬼子的刀槍下,隨著家人逃離了南京。

當時尚未記事的劉永坦並沒有親眼見證這場屠殺,但他的家人親友中,死在南京的不計其數。

劉永坦的童年,是在顛沛流離失所中度過的。

南京失陷後,他們全家的逃亡路程就是一部國民政府西遷的血淚史。

他們從南京逃到武漢,又從武漢逃到宜昌,從宜昌逃到宜昌鄉下,又從宜昌鄉下逃到重慶,就這麼一路被日本鬼子追趕著,見證了大半祖國河山就此淪陷。

直到解放後,劉永坦才回到了南京安定下來。

童年少年時的苦難歷程,令他深知,國家貧弱就沒有和平和尊嚴,這令他的心中懷抱著一個建設強大祖國的夢想。

在新中國,劉永坦終於有了平靜的書桌,他努力學習,以優異的成績進入哈爾濱工業大學,從事無線電專業的學習。

那一代的年輕學子,都懷著學好數理化,建立新中國的理想與情懷。

劉永坦也同樣,他選擇了無線電專業,希望能以自己的能力一起守護祖國。

劉永坦在學校刻苦專研,成績拔尖,還沒畢業,他就被列為學校的預備師資力量。

當時的哈工大,也承擔實現社會主義工業化的歷史重任。

一大批有志青年響應黨和國家號召,從五湖四海匯聚到哈工大,承擔起全校的教學與科研任務,為新中國工業體系建設培養了一大批人才。

這支 800 餘人、平均年齡只有 27.5 歲的教師隊伍被稱為哈工大「八百壯士」,劉永坦也就是其中一員。

畢業後,劉永坦曾在哈工大、清華大學、成都的電子科技大學工作、學習。

1958年,他參與了哈工大無線電工程系的組成。

六、七十代,他承擔了國家多個科學研究課題,做出了許多成果,如國家「單脈衝延遲接收機」的發展、「聲表面波」的裝置研究等,1978年,他被破格晉升為無線電系副教授。

但在此時,他深感國內無線電技術的不足,迫切希望打破國內模仿先進國家技術,缺乏自主研發能力的局面。

為此,他申請獲得了英國伯明翰大學和埃塞克斯大學進修和工作的機會,在英國的一年多時間,他沒有休息日,泡在大量的英文資料中,飢渴學習著一切有用的知識。

在英國,他掌握了國際最先進的雷達理論前沿技術,也獨立完成了「民用海態遙感訊號處理機」的研發工作,被教授們評價為最有使用價值的、很完善的一個工程系統設備。

學成後的劉永坦,許多大學和科研機構都向他拋來了橄欖枝,想讓他留在國外,但他已歸心似箭,他希望盡快以自己的所學,去升級中國的雷達體系,來守護祖國的和平。

三次攻關,守護了祖國的萬里海疆

劉永坦的一生,都是圍繞著雷達的,他的個人成果史,就是一部新中國的雷達發展史。

「雷達看多遠,國防安全就能保多遠。這樣的雷達別的國家已經在研發,中國絕不能落下,這就是我要做的事。」

這是劉永坦很早以前就立誓要做,從英國回國後,他組織了三次科技攻關,讓我國的雷達技術不斷邁上新階梯。

第一次攻關,發展新體制雷達,突破傳統相控雷達陣地。

早期的雷達,為了精確度,裝備的體積和質量十分驚人,基本上採用固定的雷達陣地的建設方法。

像我國在六十年代,就建設了當時亞洲最大的傳統相控雷達陣地,裝備足足有五百節火車皮,守護了我國三三十年。

但隨著戰爭技術的發展,戰機和飛彈的運用越來越多,傳統的相控雷達陣地就有過於固定的缺陷,各國都在研發無源雷達、低獲率雷達、雙(多)基地雷達等新體制雷達,而我國在這方面已經落後了。

為此,1986年開始,劉永坦組織攻關,在1989年建成了中國第一個新體制雷達站,處於國家領先水平,填補了國內空白。

第二次攻關,逆合成孔徑實驗雷達反超俄國。

劉永坦在九十年代攻克了國家「863」計畫中「逆合成孔徑實驗雷達」重大研究項目,可以高分辨、全天候、全天時、遠距離獲得非合作運動目標(如飛機、艦船和導彈等)的精細圖像。

我們的軍工體系,一開始是在蘇聯的援助下建立的,許多技術的發展都擺脫不了蘇制的限制。

而這項技術,最大的價值就在於跳出蘇制,走出了自己的新路,也讓我們的雷達技術反超俄國。

第三次攻關,海探雷達守護祖國萬里海疆。

我國有著漫長的海岸線,但在歷史上,國力衰弱的中國一直沒有強大的海軍,使得外國的軍艦常在我們的海域裡耀武揚威。

而在雷達領域,海探雷達一直是個技術困難,因為地球是圓的,而電磁波只能直線運行,一旦距離稍長,就會位於地平線以下,不能觀測,同時還有海面的波浪的限制,使得海探雷達的有效偵測距離,一直少於40公里。

而劉永坦帶領團隊,攻克了地波超視距雷達等技術,利用高頻電波碰到波浪時會發生繞射現象,使電波沿著富含鹽份海面向前“爬行”,進而突破地平線的限制,偵測到目標,有效探測距離能提升到100公里以上。

這樣的技術進步是決定性的,以這項技術為基礎建立的海防雷達體系,可以對我國的萬里海疆實現無死角的監控。

劉永坦的一生,為國家人民做出了無數的貢獻,他也終於實現了兒時的志願,守護著祖國的安全與和平。

坦蕩的他,從不計較名利,他曾獲得工信部國防科技進步特等獎和國家科技進步一等獎的桂冠,還獲得了2018年度國家最高科學技術獎。

2020年8月3日,劉永坦夫妻二人將國家最高科學技術獎800萬元獎金全部捐出,設立永瑞基金,用於哈工大電子與資訊學科人才培育。

年逾八旬的他,在研究工作的同時,不忘教書育人,帶出了一代又一代的科學工作者,讓我們的科技事業後繼有人。

2021年9月29日,中宣部授予劉永坦同志「時代楷模」稱號。

而這位可敬可愛的「時代勞模」曾在國家科學技術獎勵大會上發自內心地說:

「我親身經歷了國家從站起來、富起來到強而有力的歷史進程。

我們始終堅信,國家需要是最強大的動力。

我們科技工作者一定不忘初心、牢記使命、攻堅克難、追求卓越,在加快建設創新型國家和世界科技強國的時代浪潮中,創造出更多讓人民激揚振奮、讓世界刮目相看的奇蹟。 ”

參考文獻:

《工科教師的強國夢》,《智慧中國》,2020年第9期

《不忘初心:劉永坦》,《科幻畫報》,2019年12期