米芾,本名黻,後來改為芾,字符章。自稱是楚國羋氏之後裔,嘗自署名“羋黻”或“楚國米黻”,因鬻熊受封於楚,故又自號“鬻熊後人”。又因楚為祝融之後,祝融乃火正之官,為火神,故又自號「火正後人」。又因家住襄陽,自號「襄陽漫士」。襄陽有鹿門山,是龐德公、孟浩然、皮日休隱居地,因又自號「鹿門居士」。又因曾監中岳廟,故號「中岳外史」。因愛潤州江山之勝,築海岳庵於城東以居,又號「海岳外史」。晚年官淮陽軍使,又號「淮陽外史」。因為喜愛奇石、崇拜奇石,衣冠唐制,被服怪異,人稱「米顛」、「楚狂人」。又因曾官禮部外郎,世稱「米南宮」。世居太原,其父饑家襄陽,因謂襄陽人,人稱「米襄陽」。

米芾為襄陽人,除自號「襄陽漫士」、「鹿門居士」外,仍有自署「襄陽米芾」、「襄陽野老」等名號。襄陽有自然村米莊,有紀念米芾的米公祠。米芾沒有專為襄陽留下墨跡,也沒有留下在襄陽居住的履歷,這的確為研究其生平帶來了許多麻煩。我們只能根據現有的有限資料,來推論他在襄陽的生活片段。他的父親米佐,早在他未出生時已經將家安置到了襄陽。米佐的前妻死後被封為襄陽縣君,則說明了這一點。米芾的母親閻當為米佐的繼室。閻氏生米芾,當在家居襄陽時期。他的詩集中有一首《小集南山》的詩,詩中提及山簡、葛強,由此知道他曾經遊覽過襄陽習家池;《棗陽縣志》中錄有他寫的一首《義井》詩,由此知道他曾經到過棗陽;他與魏泰為同鄉好友,唱和詩中有「洄湖還憶扣舷歌」之句,由此知道他們曾經泛舟洄湖,而洄湖就在襄陽南的漢水旁。他少年時代曾臨摹過唐代書法家羅讓的《襄陽學記》碑,他還臨摹過唐代另一位書法家鐘紹京的《遍學寺》碑,而這兩幢碑則正立於襄陽。以上這些零星片段,足以說明米芾與襄陽的關係。米芾為襄陽人是確定的,並非附會。

米芾的父祖輩皆為武職,五世祖米信,是趙宋王朝的開國元戎,保駕功臣,地位顯赫。歷任殿前指揮使、內殿直指揮使、郴州刺史、高州團練使、寶順軍節度使、彰化軍節度使、右武衛上將軍等職。四世祖米繼豐,官內殿崇班閣門祗侯。米賟可能是米芾的祖父,「以眾西出,討擊羌虜」有功,受到轉官的獎勵。米芾父親官左武衛將軍,贈中散大夫、會稽核。出生在這世代武官家庭的米芾,卻棄武從文而成為著名的書法家和文學家。有社會的原因、家庭的原因,也有自身的原因。北宋開國皇帝趙匡胤,為了防止武人效法自己以軍事政變的方法奪取政權,採取了一條「崇文抑武」的治國方略。文人倍受尊崇,武人地位日降。他在建國之初就「密鈑」一座「誓碑」立於太廟嫝殿之夾室」。規定每逢“時享及新天子即位,謁廟禮畢”就要“恭讀誓詞”,“誓詞三行”,其中一行是“不得殺士大夫及上書言事人”。直到“靖康之變”“門皆洞開,人得縱觀”,這個秘密才公開出來。可見,北宋歷代皇帝都是嚴格尊奉這誓詞的。太宗時期,「武臣們在政壇上黯然失色,不僅地位低於文臣,而且其精神更趨於萎靡」。到真宗朝及其以後,「崇文抑武」方略則被奉為圭臬。形成了所謂「滿朝朱紫貴,盡是讀書人」的局面。武人轉換文職,文官拒絕武職,遂為普遍現象。如果說米信當年還是武臣飛揚跋扈「多為暴橫」、「專恣不法」的時代,那麼到了米芾祖父、父親時,則是武臣低眉折腰的時代。如曹彬雖居樞密使之職,但在與文人交往中卻表現出謙卑的姿態。每次在途中碰到文官的車馬,都要「引車避之」。又如狄青,在赴京任樞密副使時,被文人嘲為「赤樞」(時軍人有「赤佬」的蔑稱)。再如馬知節,一日與王欽若同在樞密院議事,真宗皇帝亦在場。二人發生爭執,王欽若喧嘩不已,而馬知節卻委屈涕泣。由於朝廷“崇文抑武”,引發社會的“重文輕武”蔚成風氣。也許米芾的父祖輩,就是在這種社會風氣下,開始了向文的轉化,且把希望寄寓到了米芾的身上。

米芾自幼聰慧好學,「六歲,日讀律詩百首,過目即成誦」。 「十歲,寫碑刻……自成一家」。從所作《書戒》中,知他特別注重個人修養。他說:「士不可無特操,三兩面鮮有濟者。」又說:「晚節末路,身名並喪,無以見祖先於地下。」「日暮途遠,倒行逆施,乃是劫盜」 。他認為人生在世,當“無為三身憂”,即上不辱沒祖宗,下要對得起子孫。從他寫的詩句中,我們可以看出他也曾經有雄心壯志。 「青松勁挺姿,凌霄恥屈盤」。 「鶴有衝霄心,龜厭曳尾居」。 「有志隆宋業,無心崇黨偏」。他的這種抱負,在北宋那種激烈的黨爭中是根本無法實現的。所以他「仕數困躓」,職微權輕。十八歲恩蔭入仕為秘書省校書郎,歷任臨桂縣尉、浛洸縣尉、長沙從事、杭州推官、揚州淮南幕僚、潤州州學教授。直到四十二歲,才獲得雍丘縣令之職。僅年餘,罷為中岳廟監。後起為漣水軍使,歷發運司管勾文子、蔡河撥發。徽宗崇寧二年,五十三歲的米芾,始為朝官太常博士。尋為書學博士。未幾,因事“罷官去國”,“出知常州,不赴。改勾管洞霄宮”。崇寧三年知無為軍。五年,復召為書畫學博士、禮部員外郎。言者又以「傾邪險怪,詭詐不情……人目之以顛,……無以訓示四方」為詞彈劾之,罷知淮陽軍,因病而卒。縱觀米芾一生官況,“三加勳,服五品”,短暫的禮部員外郎是他最高的官職。遠大抱負不能實現,他也試圖在自己治下做一點利於社會、利於子民的好事。他在《到任榜》中宣示了他的理想政治:“尚和厚、敬長老、勤農桑、救貧困、養疏親”,“感召和氣,五穀豐盛,字養蕃息”。他在《六順曉示》中表示了要建構的理想的人際關係:父慈、子孝、兄友、弟恭、姑仁、婦義,「是人間六順之事,能感召時和、歲豐、人長壽、家道富、子孫多」。然而,這在當時也是無法實現的,他沒有能力保護他的子民。他為上官不顧農民死活的催組行為不滿,他心情沉痛地寫了一首《催租》詩,並且憤然辭去了縣令之職。他在官場上失意了,「功名皆一戲,未覺負平身。」「三十年間成底事,坐叨閒祿是身榮。」「一官聊具三徑資,取捨殊途莫回首。失意心情的留露,他要學孟浩然:「此意苟不遂,江湖終浩然。」「我不愧是孟浩然,緩策空山與摩詰。」他要在大自然中、在山水中尋求精神的慰藉。

仕途的困躓,想必也是他佯作癲狂、傾心書畫的原因之一。他在傾心書畫中找到了精神寄託,或者說是另闢蹊徑,找到了更適合自己發展的空間。他在所著《畫史》開頭寫道:「杜甫詩謂薛少保:『惜哉功名迕,但見書畫傳』。甫老儒,汲漏於功名,豈不知固有時命?殆是平生寂寥寥所慕。亦廣,石泐則重刻,絹破則重補,又假以行者,何可數也!糠秕埃磕,奚足道哉! 」米芾要把在官場的失意,從書畫領域中找了回來。

米芾在交友方面奉行「君子群而不黨」的原則,他以與皇室的特殊關係以及精湛的書法藝術,結交了許多顯貴的朋友。他身歷五朝,在諸朝宰輔中,除司馬光、呂公著等少數人外,他均能與之交往。諸如蘇頌、呂大防、林希、王安石、蘇軔、沈括、蔣之奇、蔡京、章惇等均與之有詩詞唱和或書簡往來。他與王安石、蘇遼更有深交,王長米芾三十歲,蘇長米芾十五歲,皆可以師長稱,然米芾卻「皆不執弟子禮」。他在給蔣之奇的信中也說:「襄陽米芾在蘇軔、黃庭堅之間,自負其才,不入黨。」這也許又是他「仕途困躓」的一個重要原因。在激烈的黨爭中,態度不明朗,或左右搖擺,誰會重複使用?誰會擢升你委以重任?最多只能做個要好的文友。他在書畫方面的朋友就更多了,除蘇門學士外,有著名的畫家李公麟,著名的詞人賀鑄,著名的詩篇作者魏泰,古書畫收藏家薛紹彭、劉涇,還有蔡肇、蔣長源、王詰、王渙之、王漢之兄弟等。他們常交流所收藏的珍貴字畫,鑑定真偽,欣賞評析作跋,探討書法理論的真諦。

米芾又被時人稱為“米顛”,“楚狂”。而米芾並不自認其顛其狂。當有人以顛彈劾

他時,他上訴到蔡京那裡,「自謂久任中外,並被大臣知遇,一無所有以顛薦者」。他還「質

之子瞻(蘇遼)”,子瞻笑答“吾從眾。 「其實,這些人也不都認為米芾真顛、真狂。黃

庭堅曾經說:「米黻元章在揚州,遊戲翰墨,聲名籍甚。其冠帶衣襦,多不用世法。起居語默,略以意行,人往往謂之狂生。然觀其詩句合處殊不狂,斯人蓋既不偶於俗,故為此無町畦之行,以驚俗爾。俯仰」相一致,二人乃真知米芾者也!

明代陳繼儒在《米襄陽志林序》中說:「惟米氏以顛著……得大要浩然之氣全耳!」他

也從六個方米論述了米芾的顛是顛而不俗,顛而不孤,顛而不寒,顛而不穢,顛不屈挫,顛而不詐。他驚嘆:「嗚呼,米顛曠代一人而已!」今人董有知先生對米芾的所謂顛狂,也有比較精到的分析。他說:「其實,他根本不列顛。」「張顛、素狂、楊瘋子,也並非真的'顛、狂、瘋',就是阮籍與李白醉酒,醉意也不全在於酒。這些著名的大書家,封建社會的顯赫人物,一者,心目深處憧憬著非常強烈的名祿誘惑力,可又不情願周旋於腐敗官僚圈裡的背俗環境;他們心中的正義抱負實現不了,卻又控制不住內心世界的憤懣發洩,時時還在斥責諡諷權貴。下,本人身分已大白天下,面臨險惡形勢,出於萬般無奈,才以酒澆愁藉故顛狂,無非是權作保護自己,與世抗爭的一種手段。的機敏智慧是不公平的,如不能明察其佯狂作顛也是不實際的。的自然流露和意念體現。

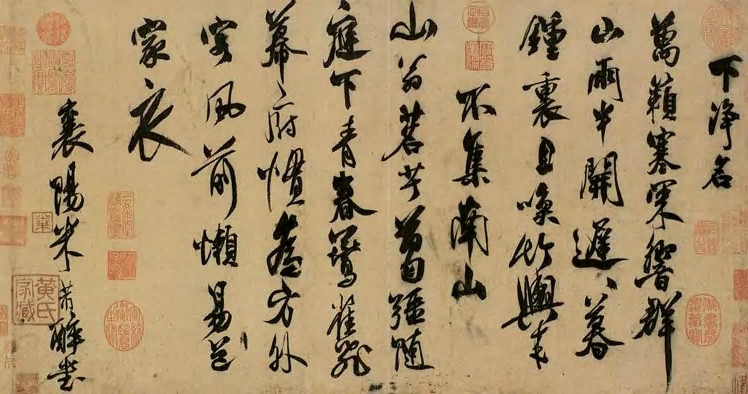

米芾以書法名世,在北宋四大家中首屈一指。 《宋史·本傳》說他「妙於翰墨,沉著飛翥,得王獻之筆意。」同時代的書法大家對他的評價就相當地高了,蘇軔說他:「超逸入神。」「風檣陣馬,沉著痛快,當與鐘、王並行」。黃庭堅評之曰:「米元章書如快劍斫陣,強弩射千里,所當穿徹,書家筆勢,亦窮於此。」李之儀說他:「迴旋曲折,氣古而韻高。」蔡絛則說他:「投筆能儘管城子(毛筆的別稱),五指撮之,勢翩翩若飛,結字殊飄逸而少法度。」宋高宗特愛米書,在《翰墨志》中說:「米芾得能書之名,似無負於海內。勒,無不當人意。 '貧道特愛其神駿耳。 '餘於芾字亦然。書亦類其人,超軼事絕塵,不踐陳跡,每出新意於法度之中,而絕出筆墨蹊徑之外,真一代之奇蹟也!電,雖不可範以馳驅之節,要自不妨痛快。善學柳下惠也。和大了。

米芾的書法特點,孫祖白有一個概括:「下筆倜儻縱橫,有骨有肉;提處細如絲發,而圓潤遒勁,按處中鋒直下,而沉著不滯;毫風雄駿,無往不利,使轉自如,八面生姿;結字分佈,氣勢飛動,出乎自然,確能不受古人羈勒,發抒情性天趣,出新意於法度之中,運筆墨於蹊徑之外,而自成一派。俊邁,為蘇、黃、蔡三家所不及。米芾嚐自雲其書為「刷」字,意思就是運筆迅勁。而蔡襄「勒」字、蘇軔「畫」字、黃庭堅「描」字,其共同點就是「紆徐」。蘇遼寫字“以手抵案,使腕不動為法”,黃庭堅寫字來源於對蝸牛的啟示,所謂“看蝸牛屋樑,韻與境俱佳”,所以人們以“紆徐”二字概括黃庭堅的書法特點。而米芾的「刷」字,卻體現出一個快字。所謂「風檣陣馬」、「快劍斫陣」、「強弩千里」、「天馬脫銜」就是這個快字的最形象的表述。

米芾的書法甚得楚文化的精髓。米芾本非楚民,其五世祖米信,族屬奚族。奚,本東胡族。原居遼水上游,柳城西北。漢時為匈奴所破,保烏丸山,因稱烏桓。宋初,其族屬尚多在塞外。但米芾卻自稱是楚國羋氏之後裔,嚐自署名“羋黻”或“楚國米黻”,自號“鬻熊後人”、“火正後人”。這是為什麼呢?最合理的解釋就是他對楚國書法藝術的崇拜。他在所著《書史》開頭即云:「如楚鐘刻字,則端逸,遠高秦篆,咸可冠方今法書之首。」是楚人發明了毛筆(原以為蒙恬),楚人的書法別具特色。自西周晚期至春秋戰國時期,楚國流傳下來的銅器銘文,令書法家仰慕。如楚公嫁鐘、楚夜雨雷鐘上的銘文,書法專家評為“字體奇肆,於此見荊楚雄風”,“奇古雄深”,“文字雄奇,不類齊魯,可覷荊南霸氣矣」。再如,春秋中期的王子午鼎和王孫詰鐘銘文。其書法特色被專家評為「圓勁激越,詭異飛過」。這種雄奇、飛動、詭異的特點,正體現了楚人性格特徵。劉玉堂先生說:「楚人的形象思維,有自由、浪漫、狂放以至怪誕的傳統。凡所表露,必有特殊的魅力,書體也是如此。」楚國的書法,在先秦堪稱南方書法的表率。其風格、特色與北方書法判然有別。郭沫若曾說:「南方尚華藻,字多秀麗;北方重事實,字多渾厚。」胡小石也認為:「(古文字)書體分為二派,北方以齊為中心,南方以楚為中心。米芾的狂放、怪異,不正是有意效法楚人嗎?他的書法風格和特點,顯而易見與楚國書法風格、特點是一脈相承的。

米芾是畫家,除留下《畫史》之外,畫品未傳於世。現在只能從當時見過米芾畫品的人的描述中得之。他與兒子米友仁的繪畫,被人們稱為「米氏雲山」。 《畫史》和前人的評論是研究米芾繪畫思想、繪畫理論的寶貴文獻。

米芾又是文學家。蘇遼贊其文「清雄絕俗」。 《宋史·本傳》說他「為文奇險,不蹈襲前人軌轍。」宋人葛立方說:「米元章賦詩絕妙,而人罕稱之者,以書名掩之也。中說:「米元章以書名,而詞章亦豪放不群。」岳珂在《寶晉英光集序》中說:「芾之詩文,語無蹈襲,出風煙之上,覺其詞翰,同有凌雲之氣。慎在《升庵詩話》中說:「米元章之書法,人皆知之。其詩律之妙,人或不盡知也。」程俱《題米元章墓》也說:「其為文辭與立言命物,皆自我作,不蹈襲前人一言,元次山、樊紹述之流也。在當時也是相當高的。他的著述甚豐,曾經在蘇遼面前誇耀說,自己的《山林集》多於《眉陽集》,而且不蹈襲古人一句。蔡肇在《米元章墓誌》中也說:「刻意文詞,不剽襲前人語。徑奇蹈險,要必己出,以崖絕魁壘為工。」「所著詩文凡百卷,號《山林集》。南宋時,岳珂多方蒐集,輯為《寶晉英光集》八卷。中有賦文六篇(其中《蠶賦》為宋庠所作,《動靜交賦》為白居易所作),楚辭一篇。古詩五十一首,律詩一百零五首。長短句十六首。其餘為序、記、讚、偈、銘、墓表、題跋、雜著等。黃正雨等人輯校的《米芾集》,所收更為豐富,僅詩歌就多至二百六十餘首。稱文學家、詩人,當不為過矣。陳延傑在《宋詩之流派》一文中指出:「宋詩至嘉佑間,人才輩出,風骨奇邁,譬之眾垤環立,則蘇、王稱岱、華矣。其餘三孔、二晁、王、米、張、秦之流,並皆天才橫逸,笙竽同音,極天下之大觀也。 。

米芾的文學創作思想,從上述宋人對他的評論中可得而知。那就是「立言命物,皆自我作不蹈襲前人一言」。他自己也曾說:「芾自會道言語,不襲古人。年三十為長沙掾,盡焚毀以前所作,平生不錄一篇投王公貴人,遇知己索一二篇則以往。」這一點與他的同鄉好友魏泰相類,魏泰也主張“詩惡蹈襲”,人謂其“詩意峻峭,今人不可到也”。難怪米芾要稱他和王平甫並為詩豪了。蘇軾不僅喜愛米芾之詩,相與唱和外,嘗贊其「詞韻高雅」、「超然奇逸」。從他寫給米芾的書簡中得知,米芾曾多次把自己的新作「佳篇辱貺」。蘇軼更愛米芾之文,在《與米元章》書中寫道:「嶺海八年,親友曠絕,亦未嘗關念。獨念吾元章邁往凌雲之氣,清雄絕俗之文,超妙如神之字,何時見之,以洗我積年瘴毒耶? 今真見之矣,餘無足言之者。為文之精到。在另一書簡中,蘇遼更具體地描寫了自己臥聽米芾《寶月觀賦》的驚喜之情和感嘆:「兩日來,疾有增無減。雖遷閘外,風氣稍清,但虛乏不能食,口殆不能言也。半,躍然而起。我輩說也。可惜的是,這篇「當過古人,不論今世」的奇文已不復存在。我們只能從米芾的其他賦文,領略他的文學風采了。

王安石也喜愛米芾的詩。李之儀在《跋元章所接受荊公詩》中說:「荊公得元章詩筆,愛之,而未見其人。」意為王安石在未見米芾之時,既愛上了他的詩作。後來米芾「從闢金陵幕下,既到,而所主者去,遂不復就職。」米芾去見荊公,「荊公奇之,總不可留。後親身行筆,錄近詩凡二十餘篇寄之。王安石嘗書米芾詩於扇面,經常把玩。王安石去世之後,“元章懷舊戀知,故過其墳,為之形容,讀其詩可見其意也。”

除蘇軒、王安石對米芾的詩文大加讚賞外,當時許多一流的文學家都與之唱和。黃庭堅現存詩中至少有六首是專為米芾寫的;秦觀有兩首次韻之作;賀鑄有七首詩與之酬答;李之儀有三首七律寄懷米元章;薛紹彭、劉涇與之唱和就更多了。可見,米芾在當時詩壇上活躍的情狀。葛立方在《韻語陽秋》中,為了說明米芾“賦詩絕妙”,特舉米芾《不及陪東坡往金山作水陸》和《棲雲閣》二詩為例,並且評之曰: 「如此二詩,殆出翰墨蹊徑之表,蓋自邁往凌雲之氣流出,非尋規索矩者所可到也。 《吟潮》和《垂虹亭》三首。上述諸篇,可看做是米芾律詩的代表作。 《吟潮》一首,在古今觀潮詩中堪稱上乘,其闊大、其氣勢,罕有與比。明代顧元慶在《夷白詩話》中讚之曰:「米元章詠潮詩也。書既遒勁,詩亦雄壯,邁往凌雲之氣,蓋可見也。」《望海樓》、《棲雲閣》是兩首以寫景為主的七言律詩。在米芾那裡,畫是無聲詩,詩是有聲畫。他曾經與李大觀諸人遊穎昌西湖,各分韻賦詩,而米芾則以畫松和之。並在畫上題雲:「與大觀學士步月湖上,各分韻賦詩,芾獨賦無聲之詩。」顧之京先生在賞析《望海樓》詩時說:「詩人寫景選擇了不同的立足點——遠近、內外、上下,不同的視線──仰視、俯瞰、遠望,因而構成寫景的不同角度,繪成多種特色的畫面……米芾在此確是充分發揮了他畫家之所長。 《垂虹亭》一詩時又說,米芾「是以畫家的心思、眼光、筆法來詠此亭。」「透過繪製畫面的手法,把景物展示於人。」陳延傑在評論此詩時也說:「米芾畫山水人物自成一家,極江南煙雲變滅之態。十分恰當的。

米芾的山水詩具有清的特點,這可以看著是對孟浩然詩風的繼承。但他又有創新,孟浩然的清為“清淡”,淡而有味;米芾的清則是“清俊”、“清雄”,清而有氣勢。如果說孟詩是雪原千里的話,米芾的詩則是危崖懸冰。試讀兩人所作的觀潮詩,便可立見分曉。

米芾的哲理詩理趣盎然,如《天雞》、《庖丁解牛刀》、《擬古》二等,對世態刻畫盡致,袥刺入微。題跋詩、贈答唱和、懷古、輓詩等,也都各具特色。

米芾的字雖然不多,但在詞史上也應有一定的地位。許宗元在《中國詞史》中說,米芾「詞作如其淺墨山中煙雨圖,清俊、瀟灑」。

米芾愛硯,有硯詩、有硯銘,且著有《硯史》一卷。米芾更愛奇石,米芾拜石的故事,天下聞名。他是奇石鑑賞家,是他提出了「秀、瘦、雅、透」的相石之法。 2007年11月8日,海內外賞石界的專家學者相聚襄陽,參加第八屆中國藝術節。在「米芾在中國賞石文化上的地位」的學術討論會上,大家對米芾「四字相石法」進行了深刻的探討,不少人認為,這是中國石文化的理論基礎,對中國賞石藝術有深遠的影響。一致推尊米芾為當之無愧的石聖,並於米公祠舉行了盛大的拜祭活動。