好人長安君原創作品

女兒歸國後,任正非再一次隱進輿論看不到的地方。

一切就像回到了從前,他在自己那張書籍胡亂擺放的辦公桌前,透過在心聲社區的一次次發言,繼續隱隱掌控著華為這艘巨艦的航行方向。

也許有心人已經發現,任正非正在迅速地淡出輿論的閃光燈,華為也在某次誓師大會之後又一次將火種播撒出去,重新踏上星火斑駁的征途。

我想也許是時候寫這位老人,同時也透過他的身影,看一看時代的波瀾壯闊。

1987:人生灰暗時刻的一次選擇,乘上了時代的順風車

因為影像資料的稀缺,我們對任正非創立華為之前的歲月所知甚少。

公開資料顯示,任正非於1944年10月出生於貴州安順,1963年19歲的他考入了重慶建築工程大學(現在的貴州大學),畢業後就讀於建築工程單位。 1974年入伍成為基建工程兵,跟隨當時的一個工程從頭到尾,1983年國家整建制撤銷基建工程兵,任正非才復員轉業到了深圳工作。

這十年之間發生了一件事,足以成為任正非青年時期的巔峰時刻。 1977年,技術員任正非發明了中國第一台空氣壓力天平,此事被登上當時的人民日報頭條,並獲得全軍技術成果一等獎,翌年任正非參加了著名的1978年科學大會。用現代的話講,任正非是個當之無愧的技術大牛,並且自學了三門外語,對電子計算機、數位技術、自動控制等都進行了系統學習。

後來創業後選擇程控交換機,乃至於再之後對於科技研發的堅持,或許都能從其青年時代找到根源。

青年任正非

復員後的任正非在一家國企任職,坊間傳聞任正非在公司裡混得一般,我從財經記者孫立科所寫的《任正非傳》裡找到了關於這段經歷的一個描述:

「任正非在南海石油集團下屬的電子公司裡做得很有成績,但是任誰也想不到,看似波瀾不驚的表面下實則隱藏著個巨大的危機——來自商海的風險落到了他頭上,那是一項很意外的經濟往來,毫無理財經驗的任正非被一家居心不良的貿易公司輕易騙走了200萬元。的地位岌岌可危,不久,他離開了這個把自己弄得灰頭土臉的地方」。

從這段描述中其實能看出任正非在那家企業依然風生水起,只不過還是低估了當時某些商人手段的卑鄙,最終因為給公司造成巨大損失而不得不離開。

而且禍不單行,任正非在這次被騙事件後,緊接著遭遇了家庭危機,並最終與第一任妻子孟軍離婚。

這也許是任正非一生之中最為灰暗的時刻之一,但是當時背負著數百萬負債、家庭破裂、職場失意以及年過不惑的,反正夠倒霉的中年人任正非卻做出了一個出人意料的選擇,集資21000元,創立了一家名為華為的公司。

很多年以後,當人們猜測為什麼任正非能夠一直如此硬氣的時候,也許從這段經歷中可以看到一些端倪。

左二為李一男,右三為鄭寶用

1987年,深圳。

這裡是新中國改革開放當之無愧的橋頭堡,就在三年前的1984年,鄧公第一次南巡來到這座年輕的城市,並為改革開放發聲站台,這是鄧公主政後最重要的兩次南巡之一,它給深圳這座剛從小漁村的基礎上建立起來的城市注入了無窮的力量。

隨之而來的是全國各地對於經濟發展的呼聲,這也為深圳的創業者們提供了豐富的商機,但是有一點我估計大家想不到,華為最初的業務跟技術八竿子打不著。

華為創立初期主要做一些貿易,搞過減肥藥批發,甚至還諮詢過墓碑業務的可能性。後來機緣巧合之下,才接觸到了交換機業務,而且最初是個小代理商,後來競爭對手太多,無奈之下只好自己組裝。

就這樣一步一步,1991年的時候,任正非意識到如果要想在市場上好好生存,就必須走自主研發的道路。於是在當年9月,華為租下了深圳寶安縣蠔業村工業大廈的三樓,集中全部力量,開始了破釜沉舟的自主研發之路。

1993年年末,C&C08萬門數位程控交換機研發成功,這是華為發展史上第一個舉足輕重的產品,它以比國外同類產品低三分之二的價格,為華為佔領全國市場奠定基礎。

在這段歷史中,李一男是最大的功臣。

1995年,C&C08交換機透過郵電部的生產定型鑑定,同時這一年中央提出了「村村通」工程,憑藉這一寶貴契機,華為實現銷售收入15億元。

隨後時間來到1996年。

1996年:突然做大之後,任正非請人為華為量身打造了一部“企業憲法”

在華為至今35年的發展歷程中,有許多閃光時刻,1996年是一個很容易被外部忽略,但在華為內部卻有著里程碑意義的一年。

而這種關鍵時刻的決策,也能體現任正非的過人之處。

在同一年,由柳傳志創立的聯想在個人電腦領域首次位居國內市場份額首位,年度銷售額達到95億,光是海外營收就超過7億美元,這標誌著聯想徹底地走向「貿工技”路線。

相較於聯想,華為像個暴發戶,這迫使任正非不得不思考一個問題──有了錢以後的華為,究竟該往哪個方向走?

外部市場環境千變萬化,通訊設備領域內捲日益嚴重,利潤空間正快速下降。

而更鬧心的是公司內部,隨著這幾年的擴張,人員激增,管理混亂,研發效率低下,而且出現了山頭主義。

思考的結果就是促成了兩件事情的發生。

第一件事,任正非直接授意組成華為中央研究院,也就是2012實驗室的前身,全面負責華為相關業務領域的技術研發工作,以及探索新技術。

這件事在當時並沒有引發多麼巨大的轟動,但是從後往前看,當我們後來驚嘆於華為在通信設備領域所獲得巨大成功時,很難不佩服任正非的前瞻性。

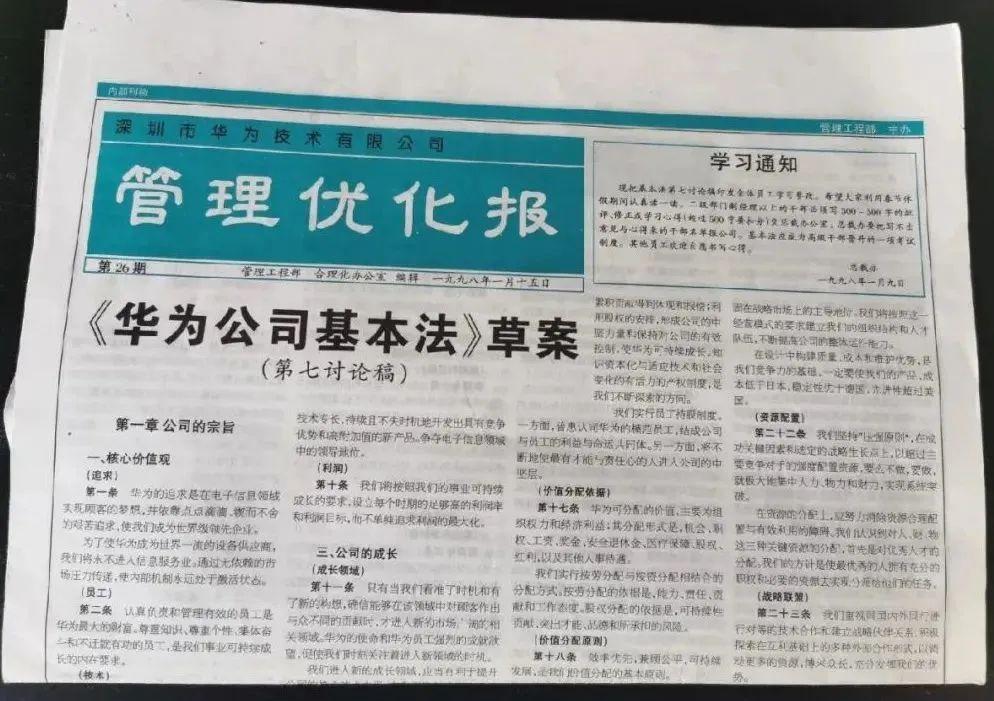

與第一件事相比,第二件事對華為更為重要,那就是任正非啟動了一次被載入史冊的管理改革:1996 年3 月,華為公司邀請外部專家參與,共同成立了《華為基本法》起草小組。 兩年後,經過九易其稿,《華為基本法》最終於 1998 年 3 月 23 日定稿發布。

《華為基本法》被稱之為中國第一部“企業憲法”,全文共 6 章 103 條,長達 16,000 多字。它詳細規定了華為的基本組織目標和管理原則,明確了企業的發展策略和核心價值觀,是華為所有管理制度的起源,也是所有華為人的行動準則。

在此之後,任正非開始有意識地引入國際領導企業的管理經驗,並斥資40億元,引入了IBM的管理體系,並向所有員工放狠話,「誰要是抵觸變革,誰就離開華為」。

與這次管理改革相關的一個重要人物,就是被稱為「華為之母」的孫亞芳。

被稱為「華為女皇」的孫亞芳

2003年:任正非與華為的至暗時刻

1996年很快就過去了,在這之後,華為在內部改革與外部擴張中越來越龐大,但同時,任正非卻比以往任何時候更加擔心華為的前途。

這主要來自於經濟情勢的變幻莫測,1997年,包括東亞、東歐等地區都出現了嚴重的經濟危機,這種危機持續數年,而後是互聯網泡沫破滅,這導致21世紀的前兩年全球通信設備業遭到重創。

時間來到2003年,這是華為和任正非的另一個艱難時刻。

早在兩年前的2001年3月,任正非就在企業內刊上發表了那篇著名的文章-《華為的冬天》,在之後的兩年裡,華為果然深陷危機。

首先是任正非對於CDMA 和小靈通業務發展的錯誤判斷,造成競爭對手大幅拉近與華為的差距;其次就是兩個著名事件,「港灣事件」和「思科事件」對於華為的沉重打擊。

港灣事件的主角就是前邊提到的李一男,他26歲就被任正非破格提拔為華為副總裁,在華為的技術部門一直處於核心地位。

2000年,華為啟動了一個內部創業計劃,鼓勵入職兩年以上的員工申請內部創業,成為華為的代理商。然而任正非沒想到李一男報名參加了這個計劃,隨後拿到了1000萬美元的設備,北上創立了「港灣網絡」。

如果只是代理,可能也不會出現後來的局面。不久之後,李一男走了當初任正非的路子,自研產品,並且獲得了成功,他甚至還從華為挖人來補充自己的技術團隊。

後邊的故事就不多說了,華為打敗並收購了港灣網絡,李一男重回華為,只不過一切已經物是人非。

這件事對於任正非的打擊相當大。

與港灣事件相比,讓任正非更為擔憂的是思科事件。

2003 年 1 月 22 日,美國思科公司正式發起針對華為的智慧財產權侵權訴訟。思科提交的起訴書長達 77 頁,內容包括專利、版權、不公平競爭、商業機密等 21 項罪名。如果完全依照思科提出的賠償方案,華為預計需要賠償上百億美元,直接破產倒閉。

這件事的發生,首先讓華為的業務承受巨大壓力,許多合作夥伴都與華為暫停了業務往來。

其次也給已近花甲之年的任正非帶來巨大壓力。

這一年大概也算是任正非最為灰暗的時刻之一。

首先是親人離世,這讓他的情緒一直低落。而後是憂鬱症的復發,失眠、情緒失控等,這種糟糕的個人狀態讓他對華為的前途極為悲觀。其實也很能理解,這個時候李一男已經徹底與華為決裂,用人上的失誤造成的巨大挫敗感,以及在技術決策上的失誤,再疊加這種來自海外巨頭的天價索賠。

這件事的直接後果,就是讓任正非心灰意冷,以至於想賣掉華為,當時甚至已經跟摩托羅拉方面的代表談妥了價格,並在海南提前開party慶祝,就等對方美國總部開董事會通過。

似乎上天也想讓這個故事變得更傳奇一點,於是發生了一件非常戲劇化的事情:時任摩托羅拉掌門人因為股價的低迷而被董事會罷免,新掌門人認為75億美元的收購價過高,於否決了這個收購協議。

而後不久,訴訟也出現了一個突破點,華為跟思科的競爭對手3COM合作,3COM 公司 CEO 專程作證,華為沒有侵犯思科的智慧財產權。

2003 年 10 月 1 日,華為與思科達成了初步協議,雙方接受第三方專家審核,並將官司暫停 6 個月。後來,檢查結果表明,華為並不存在侵權行為。

華為也因此過了這場危機。

但當然,華為為此付出了巨大代價,訴訟期間的業務停擺嚴重影響了華為自身的現金流,為了度過危機,華為不得不在隨後幾年出售自己的資產,以獲得急需的資金。

2006 年後,熬過了幾次重大危機的華為,終於憑藉著國際 3G 市場的復甦,走出陰霾,回到正軌。華為重點投入的 3G WCDMA 和 4G LTE,開始為華為帶來巨額的利潤回報。之後數年,開啟了海外攻城略地高歌猛進的旅程,並最終坐上通訊領域的第一把交椅,成為中國科技崛起的一張光鮮名片。

可以這麼說,2003年的至暗時刻之後,華為基本再也沒遇見過生死攸關的時刻,即使是2018年以來所遭遇的來自美國的史上最嚴厲制裁,也沒有讓這家後來居上的通信巨頭陷入生死危機。

很多人在華為名聲大噪之後,開始追問一些問題,比如說華為為什麼能夠扛住這樣的衝擊,比如說華為究竟獨特在什麼地方,竟能在技術領域成為中國科技創新的一張名片?

許多人將目光聚焦在這位已經過了古稀之年的老人,看向了在他一手掌控下發展的跨國企業。

在明面上,華為把這種發展成績主要歸功於時代,這點毋庸置疑。除此之外,華為著重展現自己在研發上的投入,對於科技創新的重視,所以很多人都將華為的成功歸功於2012實驗室,歸功於任正非對於技術研發的堅持。

但實際上,讓華為如此與眾不同的,除了任正非對於科技的推崇之外,還包含著他基於對人性的洞悉所設計的幾個有趣的內部管理制度。

2011年:任正非發了一篇文章,首次披露華為兩個獨特製度的由來

2011年,華為除了餘承東正式登場,開啟屬於他的消費者BG時代之外,還有一件小事,在這一年的12月,任正非在華為內部的心聲社區發表了一篇文章,名叫《一江春水向東流》。

有興趣的朋友都可以看看,這篇文章是一個全面回顧,寫下了任正非創立華為一路走來的心路歷程,也包含著制度設計的初心,以及自己對於管理的感性認識。

在這篇文章中,他第一次透露了華為特有的“全員持股制度”,也第一次講述了華為輪值CEO制度的建立過程。

在我看來,讓華為與眾不同的主要原因,就在於這兩個有趣的製度設計。

先說說全員持股制度。

任正非在原文中如此寫道,「……我創建了華為公司,當時在中國叫個體戶,這麼一個弱小的個體戶,想組織起千軍萬馬,是有些狂妄,不合時宜,是有些想吃天鵝肉的夢幻。西方在這方面很發達,有多種形式的激勵機制。的大力支持,他在三十年代學過經濟學。

這個制度就不展開來講,大家只需要知道簡單的兩點。

第一,華為工會股權與任正非股權比例大概為99:1,華為工會股權歸全體華為員工持有;

第二,股份沒有決策權,只有分紅權,每年根據員工持股進行分紅,兼顧了決策獨立性以及員工利益。

放眼世界,這樣的全員持股制度可以說絕無僅有,而這種制度也為華為吸引人才、激勵人才提供了巨大的向心力和推動力。

這也是華為最難被其他企業模仿的一項制度,因為沒有哪個創辦人能夠像任正非一樣願意跟所有員工分享發展紅利,並且將這種制度「著為永例」。

除了全員持股制度,另一個有趣的設計就是輪值CEO制度。

他在這篇文章中寫道:

「也許是這種無意中的輪值制度,平衡了公司各方面的矛盾,使公司得以均衡成長……這樣他就將他管轄的部門,帶入了全局利益的平衡,公司的山頭無意中在這幾年削平了。

經歷了八年輪值後,在新董事會選舉中,他們多數被選上。我們又開始了在董事會領導下的輪值CEO制度,他們在輪值期間是公司的最高的行政首長…

這比將公司的成功繫於一人,敗也是這一人的製度要好。 」

這裡其實很能體現任正非的人生智慧,一個人不能迷信自己,更要提防成功過後的路徑依賴。

輪值CEO制度其實並沒有弱化華為的核心決策能力,反而增加了高層的全局把控能力,讓華為多了幾顆能夠著眼全局的腦袋,並且是以不同的角度、不同的方式。

任正非的另一個考慮則能體現出他達觀的人生態度──人固有一死,我死之後,華為該怎麼走呢? 所以輪值CEO制度的另一層考慮,其實就是解決繼承人的問題,或者說解決華為在任正非之後該如何走下去的問題。

他沒有和絕大多數企業家那樣,將華為視為私產,而是建立起一個繼承人制度,讓有資格的人為華為掌舵,僅憑這一點,我就覺得華為的強大順理成章。

當然也許有一天,飽經歷練的孟晚舟會作為輪值董事長出現在世人面前,任正非的這項制度設計也會被人質疑,但我相信時間會證明這項制度的價值,以及這位老人的智慧與遠見。

2018年3月22日,華為發佈公告,任正非不再擔任副董事長,變為董事會成員。

自此之後,任正非逐漸退出華為的日常事務管理。

2018年及以後:為了女兒和華為而奔波,最終事了拂衣去

作為企業家的任正非,在2018年基本上已經進入半退休狀態。但隨著美國在下半年陡然變本加厲的製裁動作,以及12月底「加拿大非法羈押孟晚舟」事件的發生,讓這位老人不得不再次活躍於人前。

而這一次,相較於企業家的角色,任正非多了一個「老父親」的人設。

根據統計,任正非自1987年創辦華為後,直到2019年以前,接受媒體訪問的次數不超過10次。

2019年1月15日至17日,僅僅三天,任正非卻一改低調脾性,與國內外幾十家媒體見面,甚至首次接受國內電視央視節目《面對面》的專訪。而這次訪問還說到一件不為人知的事——任正非曾主動放棄「100名改革開放傑出貢獻對象」稱號,稱開會時坐不住兩個小時。

對外的宣傳中,任正非說自己是受公司公關部要求,迫不得已,但是聯想孟晚舟事件,很難不讓人覺得,這是一位父親的無奈之舉。

北京大學企業家研究中心的王育琨在《任正非向北走》這部書中寫道,「一年多來,任正非先後接受3000多個中外媒體人的訪談,無論是記者挖坑還是劍有所指,任正非都微笑以對。

所有人關注的是華為在這兩年所遭受的美國的極端制裁,但我們卻忽略了任正非所背負的兩個角色,他自己也必定要承擔來自這兩個角色各自的重量。

著名經濟學家張五常看了任正非長達一百多萬字的採訪錄,如此說道,「中國悠久的歷史上,算得上科學天才的有一個楊振寧,算得上商業天才的有一個任正非。其他的天才雖然無數,但恐怕不容易打進史書去」。

任正非對於這些對華為與自己的褒獎雲淡風輕,回應只有一句話,「華為沒有成功,只有成長」。

他仍奔波於事業,為女兒,也為華為,就像曹操那首《短歌行》中所寫,「老騸伏櫪,志在千里。烈士暮年,壯心不已」。

2021年國慶日前夕,經過中國政府不懈努力,孟晚舟搭乘中國政府包機回到祖國。

在此之後,任正非公開露面的機會只有寥寥數次,也都是華為的內部事務。

也許這一次,任正非終於可以在享受天倫之樂的同時,也能再次安安穩穩地思考華為的未來。

寫在最後:“悲觀者往往正確,而樂觀者更容易成功”

故事的最後,我想問大家,你們覺得任老最大的閃光點是什麼?

雖然個人的成功往往離不開時代巨大的助推作用,但是在十幾億人之中脫穎而出,建立一個強悍無匹的科技帝國,能夠做到這一切的人,必定有著處於時代之巔的過人之處。

當你看過任老一路走來的經歷,你覺得這個過人之處是什麼呢?

我自己的答案是,它在洞悉人性、知曉世事殘酷的前提之下,依然擁有的一種品格──樂觀。

是不是覺得很簡單啊。

很多人最初都擁有樂觀這種品格,但這種樂觀往往建立於無知或天真之上,我們還不知道世間有那麼多殘酷骯髒的事情,不知道人性的複雜與黑暗,更不知曉做事情的艱難與曲折。

而當我們不斷長大,經歷過這一切,很多人會變得悲觀,或者偏激,或者麻木,或者狹隘,或者畏懼,而且我們會發現自己的悲觀往往會得到驗證,畢竟人性的卑鄙通常不會讓我們的悲觀預測落空。

但有些人經歷這一切,在了解這一切之後,依然選擇樂觀,並因此獲得改變現實的動力與能力。

我認為任老最大的閃光點就在於此。

在那麼多的灰暗時刻之中,在那麼多的打擊和絕望之中,他都能以過人的樂觀重新站起來,總結失敗,自我反省,然後鼓舞自己,鼓舞自己的伙伴,微笑面對已經發生的一切,同時推動所有人繼續朝著設定的目標前進。

這就是任正非的半生經驗告訴給我的一個道理--悲觀者常常正確,樂觀者比較容易成功。

也送給你們。