孫中山領導的辛亥革命,結束了中國長達兩千多年的封建帝制,使民主共和的觀念深入人心。

父親如此偉大,做為兒子的孫科自然也受到了人們的矚目,但讓人們失望的是,孫科沒有繼承父親的衣缽,他與蔣介石「合合分分」幾十年,對共產黨的態度也前後不一。

1949年,孫科拒絕了蔣介石的邀約沒有前往台灣,同時,他也拒絕了共產黨伸出的橄欖枝,選擇了出國投靠子女。

但在國外生活十多年後,他又回到台灣參加蔣介石舉辦的各種活動,並成為了蔣介石的傳聲筒。

那麼,孫科究竟有著怎樣的人生呢?他與蔣介石和共產黨之間又發生了什麼故事呢?

接下來,讓我們一起去了解孫科高開低走的人生。

自由的人生

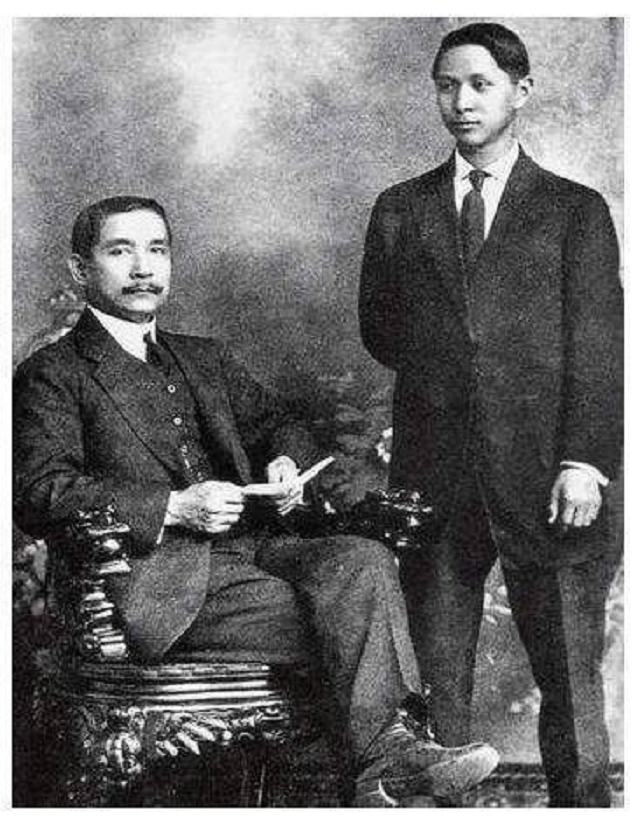

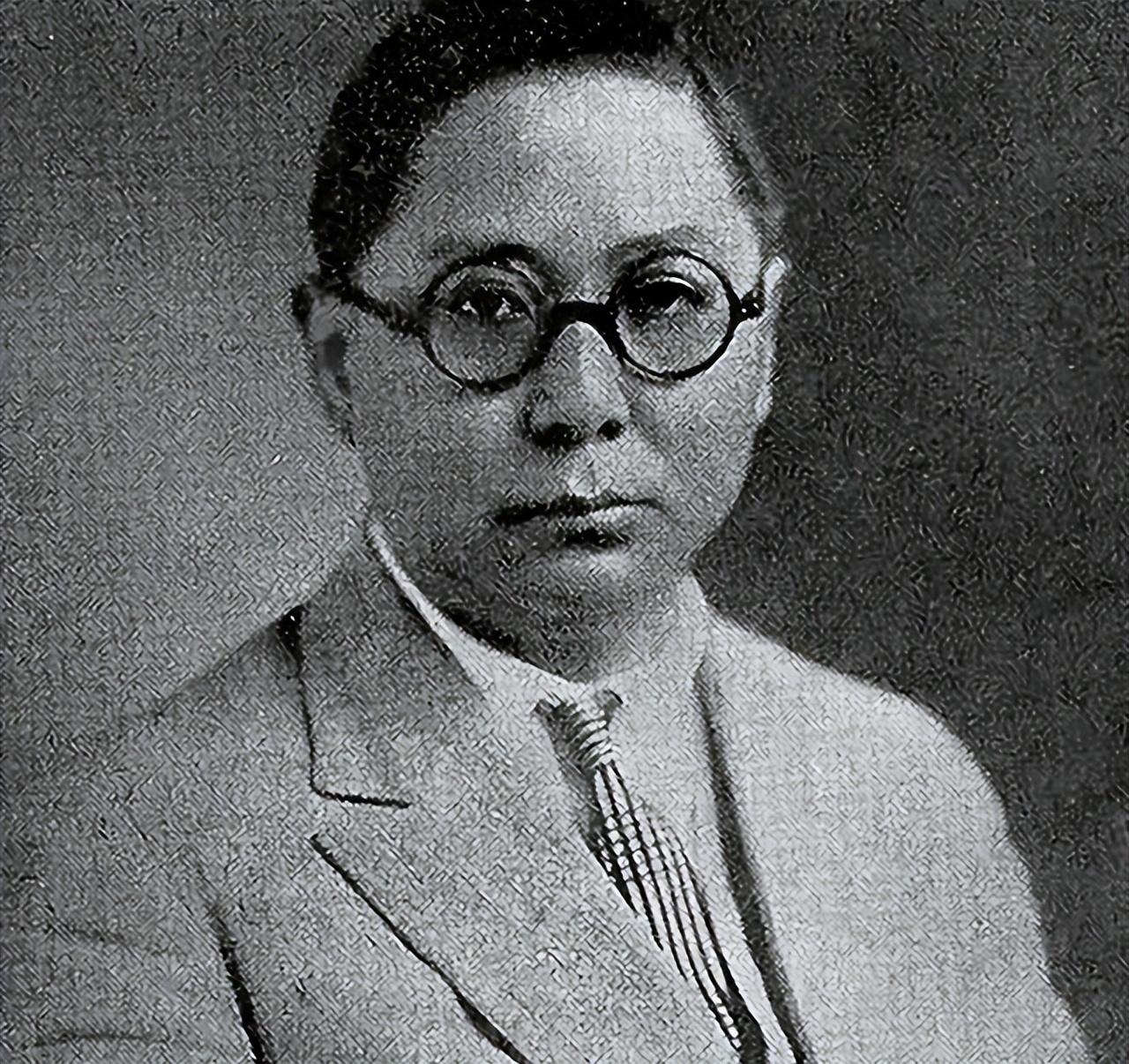

孫科於1891年出生在廣東香山,此時的孫中山仍在國外為革命奔波,家裡只有祖母和母親盧慕貞守著家業。

幸而這兩位女性都是識大體的,了解教育對孩子成長的重要性,因此,她們在孫科還小的時候就教他讀書識字。

同時,在國外進行革命的孫中山,於百忙之中也會給孫科寄去各種書籍和繪本,並且還經常去信,讓母親和妻子督促他念書。

「我革命事務繁忙,顧不得科兒的教育,望母親和慕貞細心照顧,讓他養成每日讀書的好習慣,同時輔以體能訓練,萬萬不能半途而廢。”

因此,盧慕貞對孫科的教育更加上心了,許是孩子心性,他不喜歡父親寄來的英文讀物。

“母親,只要你不說,父親就不會知道我沒有用心讀書,我出去玩不想看書了。”

起初,盧慕貞十分強硬的拒絕了他的要求,卻得到孫科的激烈反抗,後來便隨他去了,甚至將所有的書都收了起來。

“你可以不讀書,但你以後也不用再讀了,學校你也可以不去,能夠做到嗎?”

話音剛落,孫科就急不可耐的點了點頭。

但在瘋玩了幾天後他就感到厭煩了,加上孫中山的書信到了,信中又是每月例行的提問,他只敢嘴上說著騙人,但實際做起來,卻還是膽怯。

於是,他便請求盧慕貞的幫助,但卻遭到了拒絕。

“這是你自己做的決定,與我無關,現在你要自己解決。”

無論孫科如何哭鬧,盧慕貞也視若無睹,最後他只能按照自己的理解給孫中山回信,結果顯而易見,孫中山對他進行了責罵,此後,他徹底養成了每日讀書的好習慣。

時光飛逝,孫科已經從小學順利考入了中學,孫中山特地給他挑選了經典的英文讀物和文學巨著。

不久之後,他以優異的成績被美國知名大學錄取,隨後他繼續深造,直到考取了博士學位才回國發展。

後來,孫科受到了孫中山的影響加入同盟會,提出了不少新穎的想法,也將其寫成文章給眾人傳閱。

此時,他已經是小有名氣的革命者了,再加上「孫中山長子」這一身份,許多有權勢之人都在極力的討好他。

而孫中山則替孫科拒絕了這些人的邀請,並將他安排在大元帥府裡任職,孫科也並不氣惱,並寫下多篇文章,用實力贏得了許多老將的側目{ /b}。

因此,孫中山便放開了手,孫科順勢成為了廣州市長,將國外的優秀經驗用在了財政管理上。

但好景不長,許是年輕氣盛,他在籌集軍餉的時候忽視了特殊人士的需求,引起了一些人的不滿,這就使得軍餉並沒有籌集到位。

介於他的身份,有些與孫中山交好的人也不便言語,眼看他所犯的錯誤越來越多,胡漢民終於向孫中山指出了他的問題所在。

而父子倆也因此罕見的爆發了一次爭吵,孫科以為胡漢民是故意挑撥他與父親的關係,便直接對其動了手。

這一舉動被孫中山知曉後,他直接用槍指著孫科。

「你母親辛苦將你帶大,希望你能成為一個君子,我給你寄了那麼多書,只希望你能學有所成,報效國家,沒想到你居然變成了這副模樣,實在是令我失望!

警衛員見狀連忙奪過他手裡的槍,不知勸了多久父子二人才“重歸於好”,但孫中山還是對孫科有些失望了。

於是,蔣介石便抓住機會,開始在孫中山面前大出風頭,地位隱隱高過了孫科。

那麼,在孫中山過世後,孫科又會面臨什麼呢?

變動不定的立場

1925年,孫科擔任了國民政府委員,他的脾氣開始變得陰晴不定,不僅是因為孫中山去世,還因為蔣介石的聲望已經徹底蓋過了自己。

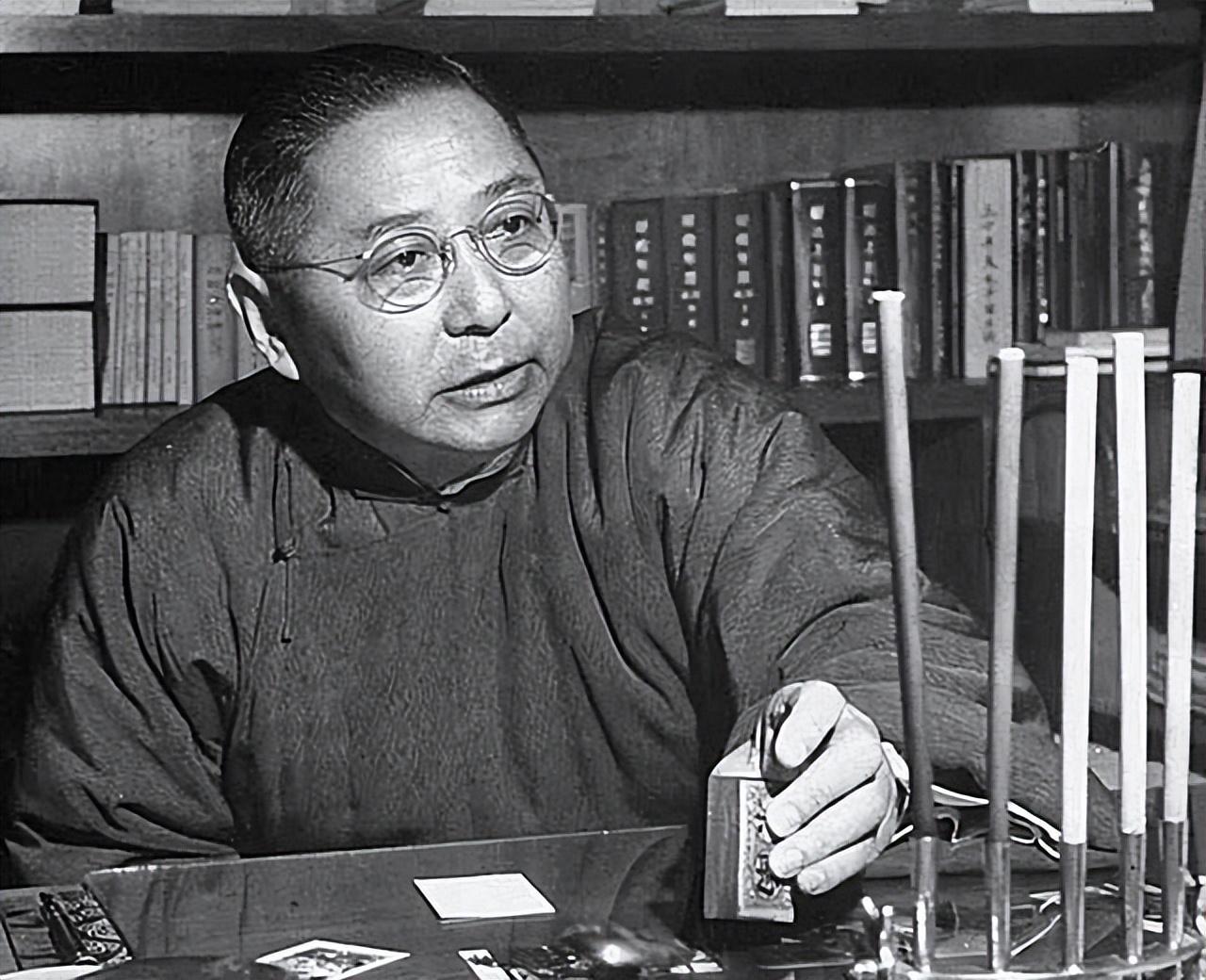

有時,他會將自己關在書房裡制定革命計劃,有時,他又會對身邊的人發脾氣,甚至是暗諷蔣介石。

除此之外,他也積極與各種有權勢之人交好,如此一來,便再也無人提出任何異議了,但他也不如當初那般用心了。

他往往是根據下屬傳上來的消息制定計劃,這也就導致他的方案逐漸開始背離百姓,對此,胡漢民曾當面指出他的問題。

「孫科,你是孫中山先生的長子,理因繼承他的衣缽,像他一樣走到百姓身邊,了解情況之後再做決定,你現在整日等著屬下匯報,再根據這些只言片語草草寫幾個方案,這不是已經遠離群眾了嗎? 你這樣已經背離孫先生的初心了!

“胡叔,你是國民黨老人了,如今黨內上上下下都是這樣行事的,應該改變的是你才對。”

經過這件事,胡漢民對孫科非常失望,從此再也沒有管過他,而孫科也開始沉迷於金錢和權利,並開始假意討好蔣介石。

於是,他支持蔣介石發動了「四一二」反革命政變,與汪精衛一起殺害了無數名共產黨員,待國家完成形式上的統一後,他想出了扳倒蔣介石的好辦法。

「我為何不趁著這個機會改造國民黨呢?只要多設幾個部門,多安排幾個職位,以此來慢慢培養出自己的勢力,不愁扳不倒蔣介石!”

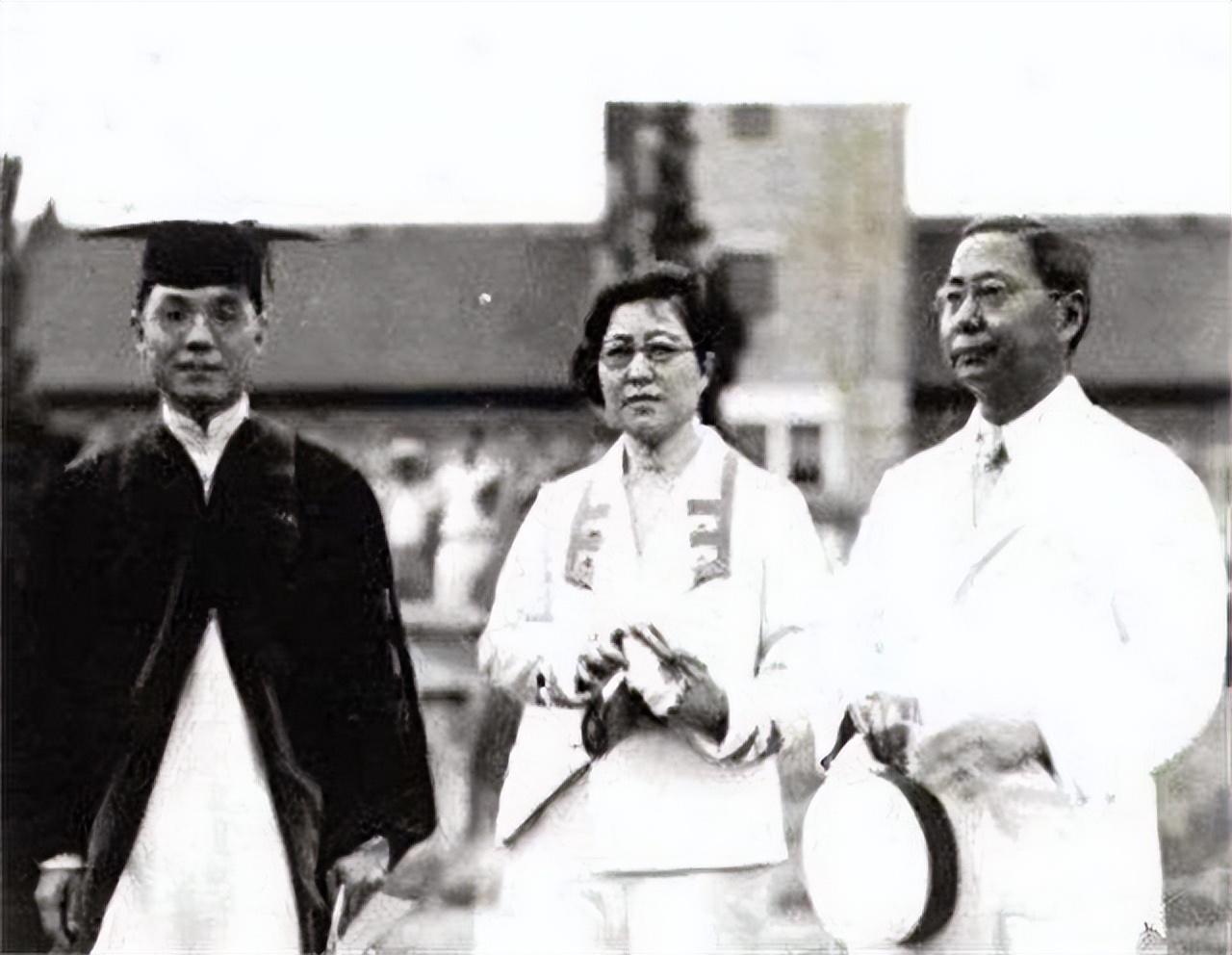

因此,孫科與胡漢民等人出國進修,利用國外的先進經驗起草了多份大綱,並製定了相關法律,同時他也重視教育的發展,並擔任了考試院的副院長。

後來,孫科將實幹與教育有機結合起來,填補了資金、建設、人才等方面的空白,使國民黨出現一批新的能人將相。

緊接著,他又創辦了中山紀念中學,一是為了懷念父親;二是為了讓蔣介石知道,他孫科才是孫家後人,國民黨應當由他來領導。

而後,孫科培養的人才開始陸陸續續進入國民黨任職,他也有了一批忠於自己的勢力。

此時恰逢汪精衛與蔣介石鬧了分歧,於是,他便抓緊機會與汪精衛合作,兩人一同在廣州建立了另外一個國民政府,勢要與蔣介石的南京國民政府爭個高低。

但是,從小便順風順水的孫科又怎麼會是蔣介石的對手呢?

想當初,蔣介石不過是個小小的排長,但他卻從無數人中脫穎而出,搖身一變成為了孫中山的左膀右臂,其心計自不必說。

再加上,他曾擔任過黃埔軍校的校長,而國民黨的大多數將領都是黃埔出身,幾乎所有的精銳部隊都是他的親信,可以說蔣介石根本就沒將孫科放在眼裡。

「不過一個跳梁小丑罷了,翻不起多大風浪,但他一直吵鬧也挺煩的,那就派人給他點顏色看看吧。”

事實證明,孫科確實玩不過蔣介石,僅不到一個月的時間,他便便灰溜溜的下台了,而蔣介石“大人不計小人過”,在他回到南京時給了他一個立法院長的職位。

但孫科卻以為蔣介石害怕自己,便開始鬧著要實行立憲制度,可追隨他的勢力已經被蔣介石教訓得七七八八,他自己孤掌難鳴,只得順著蔣介石的心意辦事。

起初,孫科本是向著共產黨的,他希望與共產黨合作共同完成父親的理想,但他卻沒有長遠目光,最後被國民黨鼎盛的假象所矇騙,居然開始支持蔣介石的決定。

宋慶齡聽聞此事氣憤不已,立刻打電話對他進行了質問。

「蔣介石早就背離了你父親的初心,如今你作為他的長子,難道也要背離他的意願嗎?百姓渴望和平你沒有看到嗎?你為何要裝聾作啞,甚至成為蔣介石的殺人工具?

「一山不容二虎,既然早晚要分個高低,為何不現在就分?共產黨就是上不了檯面的東西,您不用拐彎抹角的為他們打抱不平了。”

此時,他與蔣介石的關係稍有緩和,但共產黨的處境卻十分危險,週總理不滿他的臨陣倒戈,曾在《新華日報》上訓斥他有辱孫家後人的形象{/ b},但他卻視若無睹。

解放戰爭後期,共產黨逐漸處於上風,上一秒蔣介石剛把他任命為行政院院長,下一秒他就以國民黨軍失敗為由,聯合眾人逼迫蔣介石應下共產黨的和談邀請,甚至還逼迫蔣介石引咎辭職。

如今,孫科一邊與共產黨積極合作,一邊給蔣介石施壓,活脫脫是一個「變色龍」的形象,後來蔣介石雖然迫於壓力辭去了總統一職,但他還留了一手。

「自以為找到了一個大靠山就逼我下野,殊不知他們都是些牆頭草罷了!我看在孫先生的面子上給了你高官厚祿,但你卻不懂感恩,那就別怪我不客氣了!

因此,孫科被免去了所有職務,徹底成為了一個閒人,此時他才知道,自己遠不是蔣介石的對手。

解放戰爭逐漸進入了尾聲,共產黨勝利在望,蔣介石邀請孫科前往台灣生活,而共產黨也向他拋出了橄欖枝,但都被他拒絕了。

「我給蔣介石挖了那麼多坑,台灣又是他的天下,他必定不會放過我,而共產黨說不定也會像蔣介石那樣秋後算賬,我與其被他們拿捏不如到別處生活。”

那麼,孫科最後有著怎樣的結局呢?

令人嘆氣的結局

孫科先是前往香港生活了一段時間,他在香港大手大腳的過了一段好日子,卻不願出去找工作,只能坐吃山空。

在此期間,還有不少人頂著故交好友的名頭向他借錢或請他進行資助,不久之後,他的錢就全部花完了。

身上沒錢自然不能在香港生活了,無奈之下,他只得到國外投靠子女,可子女們的生活也是捉襟見肘。

子女將孫科安排在一個簡易的房子裡就離開了,都說由儉入奢易,由奢入儉難,孫科自然不適應這樣的生活,以至於他經常發脾氣。

這導致他產生了嚴重的失眠,被迫前往醫院檢查了身體,最後發現自己居然患上了多種疾病。

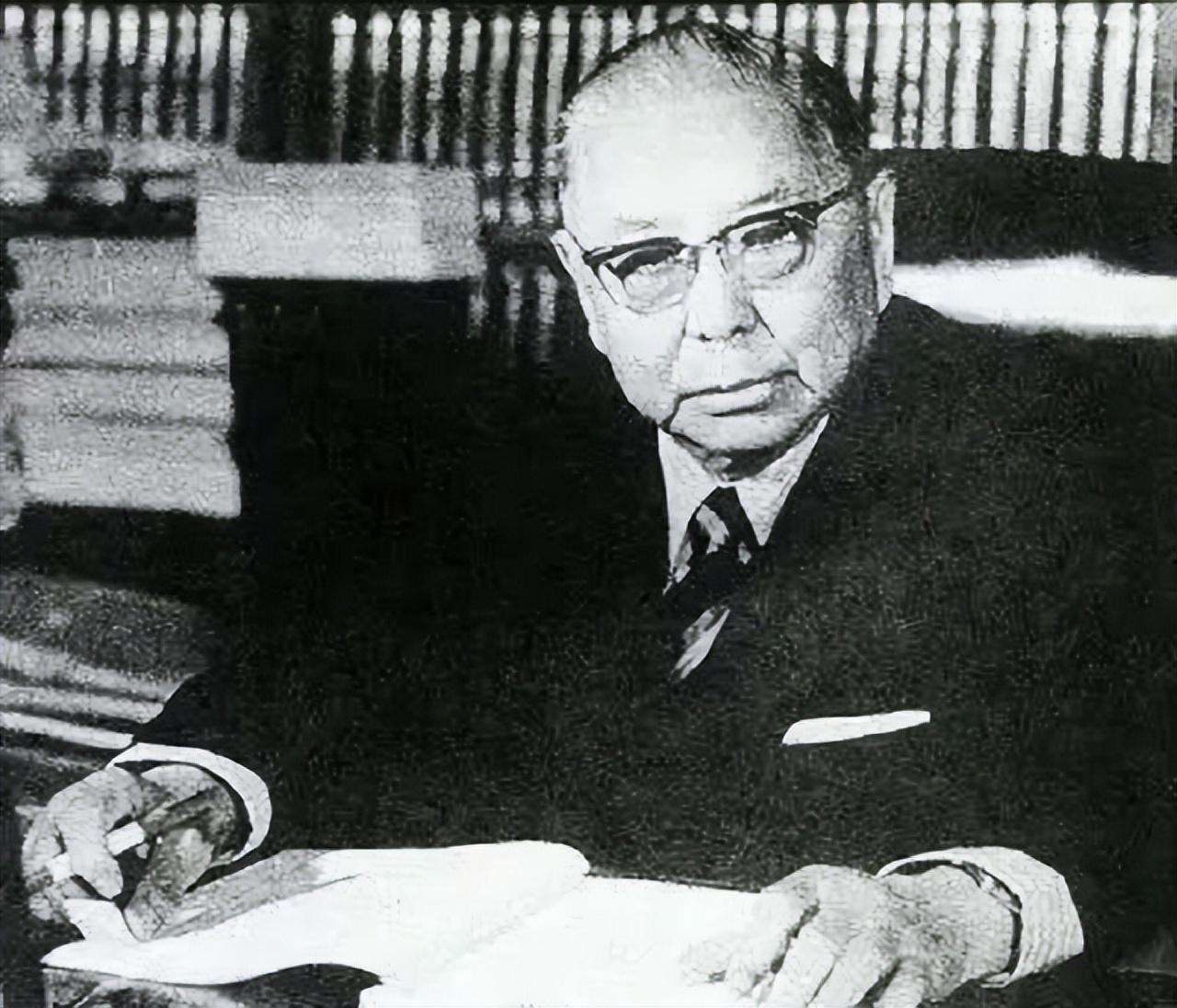

時間不饒人,隨著孫科的年齡越來越大,對於疼痛的耐受程度也越來越低,這時,一名從台灣來看望他的國民黨軍官給他指了條明路。

「你還是回台灣吧,事情都已經過去了,校長也定不會再追究了,孫中山先生畢竟是他的人生導師,回去吧。”

於是,孫科回到了台灣,而蔣介石果真為他擺了幾天的洗塵宴,甚至還給了他高官做,但蔣介石真的將他們的恩怨都一筆勾銷了嗎?

其實沒有,蔣介石知曉共產黨尊重孫中山,並且,國外有不少勢力也在時刻盯著孫科,倘若孫科能為自己所用,那麼這些勢力也能成為他的一大助力{/b },這樣就能使共產黨陷入國際輿論當中。

孫科也想到了這一點,但他已無力與蔣介石糾纏,再加上他也非常喜歡現在的職位,所以就心甘情願做了蔣介石的傳話筒,發表了許多不利於共產的言論{/ b}。

1973年,孫科於台灣病逝,結束了他這高開低走的一生。

孫科本可以帶著中國走向一個新的未來,但他卻將機會用在了黨派之爭上,並打著孫“中山長子”的名號到處佔人便宜,白白糟蹋了孫中山先生為他積累的名望。