楚成王透過泓之戰,一時在中原已無敵手,這種狀況讓中原各國多少有些屈辱。雖然楚透過「尊王」獲得了中原各國一定程度上的身份認同,但是包括週天子在內的中原君長仍對荊楚侵吞中原的後果憂心忡忡。就這個時刻,歷史上又出了一位挽狂瀾於既倒的諸侯——晉文公。

楚成王透過泓之戰,一時在中原已無敵手,這種狀況讓中原各國多少有些屈辱。雖然楚透過「尊王」獲得了中原各國一定程度上的身份認同,但是包括週天子在內的中原君長仍對荊楚侵吞中原的後果憂心忡忡。就這個時刻,歷史上又出了一位挽狂瀾於既倒的諸侯——晉文公。

晉文公的霸業

晉文公的霸業

晉文公重耳命途多舛。身為大國,晉總是禍起蕭牆,內亂不已。縱觀當時的所有大國,幾乎都存在這樣的問題。上一代的諸侯國君寵信某姬,故廢長立幼,而幼子為了穩固自身統治,相煎太急並招來後世之亂。重耳也是因為這樣的原因,只好遠走家鄉。在重耳的亡命生涯中,先後居於蒲、狄、衛、齊、曹、宋、鄭、楚、秦九國。楚成王對重耳十分看重,與前面兩位諸侯一樣厚待他。

一段時間後,重耳終於等來了命運的轉折點,秦穆公因秦晉常年爭霸而無餘力西進,於是決定招重耳入秦,將自己的女兒懷贏嫁給他,這就是“秦晉之好”的由來之一。隨後重耳在秦穆公大軍護送下返晉繼位,是為晉文公。通過政治婚姻,秦晉達成協議,雙方終於能夠抽身出來對付最大的威脅——楚。

楚成王透過20餘年的苦心經營並在泓之戰打敗宋,十分希望能夠一鼓作氣徹底控制中原。這時不與楚通盟好者只剩下齊、晉和秦三個國家。春秋也逐漸向這四大國爭霸天下的節奏演進。晉文公主政,已在晚年的楚成王就遇到了最大的對手。晉文公繼承了齊桓公「尊王攘夷」的策略,聯合秦齊,與楚決戰。

公元前636年,狄人攻週,周襄王一無武力,二無威信,只得出逃於鄭。秦穆公本想救援,但無奈其東進通道只能穿越晉,這就給了晉文公一個最好的機會。狐偃建議晉文公說:“求援諸侯不如自己做出表率,這樣諸侯才會更加信任你,而且這是大義所在。”晉文公納諫並與秦商洽由晉就近出兵,成功勤王,護駕回鑾。

公元前636年,狄人攻週,周襄王一無武力,二無威信,只得出逃於鄭。秦穆公本想救援,但無奈其東進通道只能穿越晉,這就給了晉文公一個最好的機會。狐偃建議晉文公說:“求援諸侯不如自己做出表率,這樣諸侯才會更加信任你,而且這是大義所在。”晉文公納諫並與秦商洽由晉就近出兵,成功勤王,護駕回鑾。

通過這次行動,晉不僅獲得了諸侯的信任,而且獲得了名正言順的南陽之地的開拓之權,這成為晉日後出入中原的基點。同年,晉還協助秦襲取楚地,並打通武關、荊紫關,由此將秦國導向楚地。

另一方面,重耳厚交宋國,宋很快便叛楚通晉。就在這時,齊魯兩國正巧發生摩擦,而魯求援於楚,後者派大軍伐齊,並分出一部分兵力圍宋,以治其叛楚通晉之罪。宋只能求援於晉,晉文公重臣先軫建議道:“報施救患,取威定霸,於是乎在矣。”

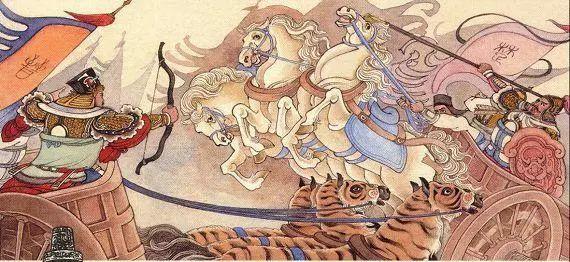

公元前632年,晉楚城濮之戰爆發,晉文公大獲全勝,隨後他又控制了處於中原中心的鄭,於是有了踐土之盟。踐土之會確立了晉文公諸侯長的地位。如果單純討論時間的話,晉文公僅僅治晉四年便有此作為,或許可稱為政治奇蹟。須知,齊桓公用管仲凡30年才有此成就,更無論秦穆公用百里奚治秦20年以及楚成王用令尹子文治楚30年尚未能夠徹底稱霸諸侯。但是,晉文公天不假年,卒於公元前628年。而後,週天子威儀一降再降,中原地區則逐漸進入了晉楚秦齊四國逐鹿的格局。

楚莊王問鼎天下

楚莊王問鼎天下

秦沒有參加踐土之會,自然源自對晉霸政的不滿。早在晉文公攻鄭時,秦國便認為晉取鄭必有利於晉,而對秦而言,只能是坐觀晉的強大,遂與鄭結盟,並使人駐守於鄭。 “秦晉之好”開始鬆動。最終秦晉因鄭而戰,即為崤函之戰,雖然晉軍獲勝,但是西邊的鄰居變成敵人,這對楚國來說就是最佳時機。之後不久,楚國出現了那位不鳴則已、一鳴驚人的楚莊王。

楚莊王先平定了附庸國的叛亂,並逐漸萌生了北上圖霸之志。中原諸侯仍以晉實力最強,西抑秦東制齊,秦、齊雖強卻仍非晉之對手。楚莊王勵精圖治,以孫叔敖為令尹,幾年之間西聯秦國,東盟吳越,對中原則納交魯曹,征服鄭宋陳蔡,甚至耀兵王畿,問九鼎之大小輕重,是為「問鼎中原」。

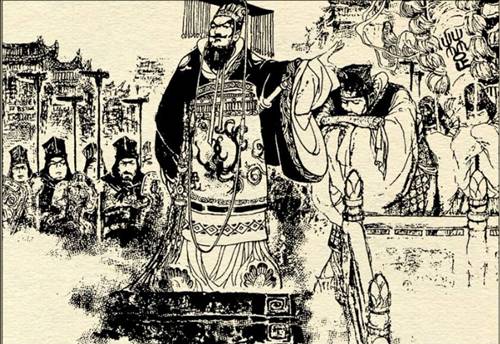

西元前606年,楚莊王打到洛水邊,在周都洛陽陳兵示威。周王派王孫滿去慰勞,楚莊王藉機詢問周鼎的大小輕重,意欲移鼎於楚。王孫滿說:「政德清明,鼎小也重,國君無道,鼎大也輕。周王朝定鼎中原,權力天賜。鼎的輕重不當詢問。」楚莊王傲然地對王孫滿說:「你不要阻止鑄鼎之事,我們楚國只要把折斷的鉤(一種銅兵器)尖收集起來,就足夠鑄造九鼎了。 ,楚莊王只得退出週疆。這就是「問鼎中原」一詞的由來。

啟 顯示

啟 顯示

中國歷史上一直有著兩種統御之道,即王道和霸道。楚國通常以霸道行事,而王道含量較少,故其征服中原諸國,確能稱霸一時,不論是楚成王還是楚莊王都很好地詮釋了這一點,但是這種霸道缺乏持續性。荊楚蠻夷之名不除,楚就很難成為長久的霸主。反觀齊晉兩國,以王道和霸道並行,收效甚好。但中原諸大國,總是禍起於內亂,子孫不能守祖上之業。反倒是秦楚兩國在繼承問題上解決得最好,最終秦楚也成為戰國後期的兩極。

晉文公重耳流亡外國19年之久,遍覽各國局勢,這在其霸業建立過程中都是無形的資本。更為重要的是,重耳在諸國包括楚都受到厚待,這說明春秋時期的周禮至此仍然有約束作用,道德的感召力仍然是各國十分看重的內容。晉文公如果沒有通過勤王取信天下,必然不會有城濮一戰時各國的支持。但是也該看到,晉文公通過解決西秦之患,驅秦吞楚,強取鄭衛,這都是霸道的踐行。

楚莊王在霸道的執行上更可謂登峰造極,結盟諸侯孤立強晉,戰爭總是解決問題的最終手段。但若欲維護霸權的持久,對外就需要加入更多的王道以得各國支持,對內則需處理好子嗣繼承之事。因此,在楚莊王稱霸不久之後,晉國才能東山再起,並將這次霸權延遲至80餘年。

另外,春秋中期四大國爭霸的歷史對所謂多極穩定提出了嚴峻的挑戰。在這個過程中,各國之間的結盟非常頻繁,而聯盟的分解也十分頻繁,圍繞著晉楚爭霸,秦齊不斷變換著自己的角色,每一次變化都意味著戰爭的發生。而在這興亡之間,惟獨苦了平民百姓。