頭條的朋友,大家好,今天我們來講《唐吉訶德》。

我想,聽過《唐吉訶德》這本書的人一定很多,但真正讀過,或者讀完的可能很少了。這就像人人都知道“馬克思主義”,但真正讀過馬克思原作的人,恐怕是鳳毛麟角。為什麼會出現這樣的情況呢?可能是因為,《唐吉訶德》這本書對大部分當代讀者來說,實在太長了。

為什麼我們一定要讀一本這麼長的書呢?這和它在文學史上的地位有很大的關係。

首先,它的作者塞萬提斯(1547年-1616年),曾被譽為是西班牙文學世界最偉大的作家,他是小說家、劇作家,也是詩人。另外一件值得一提的小事是,他和中國的湯顯祖還有英國的莎士比亞同一年過世的。

評論家稱,塞萬提斯的《唐吉訶德》是西方文學史上第一部真正意義上的現代小說。聽到這裡,你可能會覺得,好像必須要去讀讀了吧?你一定也想知道,為什麼它可以獲得這麼高的評價?我們慢慢來說。

《唐吉訶德》講了什麼?

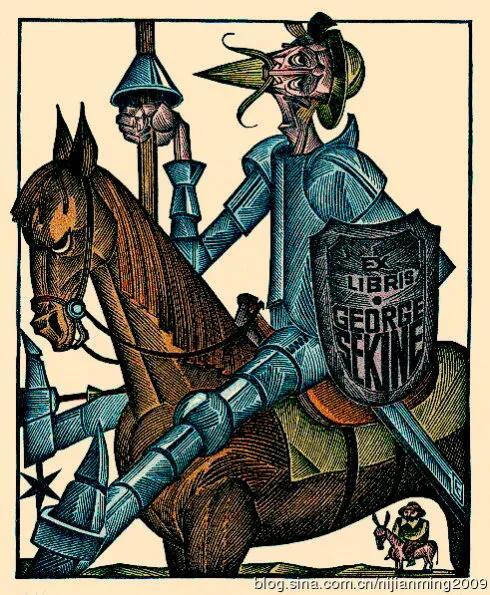

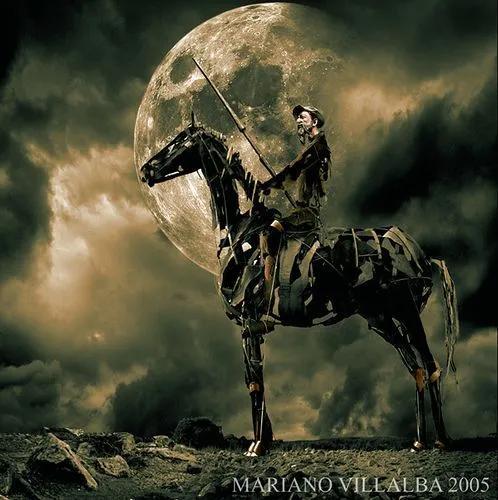

《唐吉訶德》全書的故事並不太複雜,它是一個由三次歷險構成的騎士故事。

一:第一部前半段,主要講述的是唐吉訶德的第一次歷險。他單槍匹馬,遊歷範圍不出家鄉拉·曼恰(la Mancha)地區,還不幸受傷而歸,氣得家裡人把他整屋子的騎士小說全燒了。

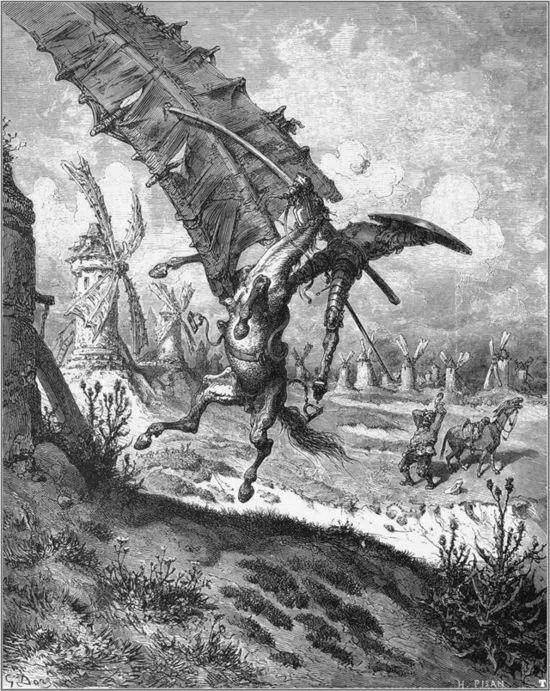

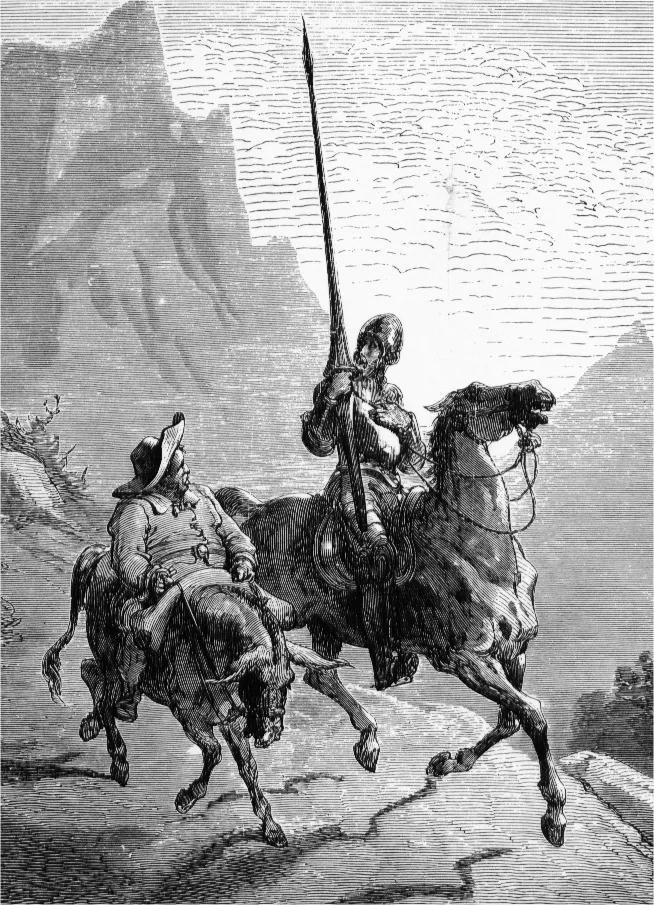

二:第一部後半段講述的是他的第二次冒險。唐吉訶德找到鄰居桑丘·潘沙擔任他的侍從,並承諾給他一個總督的頭銜。主僕兩人偷偷出門,一路上做了很多荒唐可笑的蠢事,把風車當成巨人、把旅店看做城堡、又將羊群視為敵軍,還打了官差、釋放了一批惡囚,卻反被囚犯掠奪,差一點喪命,最後被人裝在籠子裡、放在牛車上送回了家。

三:小說的第二部分講述了唐吉訶德的第三次冒險。堂吉訶德和侍從桑丘前往巴塞隆納,參加了幾場當地舉辦的比武大賽,後來被公爵夫婦請到城堡做客,桑丘也正式擔任總督治理海島,這實際上是公爵夫婦幕後故意設計的,是一場惡搞他們兩人的鬧劇。還有鄰居加拉斯果(Sansón Carrasco),先後變裝成鏡子騎士、白月騎士,試圖打敗堂吉訶德,打醒他的遊俠騎士夢。

最終,唐吉訶德被打敗了,憂鬱回家,病倒在床,終於幡然醒悟,從此痛斥騎士小說。他臨終時還立下遺囑,告訴姪女說,如果想繼承遺產,就不准嫁給騎士,甚至不准嫁給喜歡讀騎士小說的人。

如果你只是想知道故事的大概,那就知道這些也差不多了。當然,你可能還會想了解和《唐吉訶德》和作者——塞萬提斯有關的一些背景知識,理解必須在閱讀原文的過程裡慢慢形成和積累,只有形成你自己的理解,你才能讓《唐吉訶德》真正發揮一本偉大小說的功用。

文學作品中的角色,和真正的人

要理解《唐吉訶德》,需要我們注意故事裡涉及到的某個或某些具體問題,例如「騎士問題」。

在11世紀,騎士是榮譽的身份,是備受尊敬的“高尚騎士”,而到了16世紀,我們在《堂吉訶德》裡看到的已經是迂腐守舊的“荒唐騎士”。那麼,塞萬提斯只是在諷刺騎士嗎?堂吉訶德只是一個滑稽可笑的人物嗎?

不是的,塞萬提斯是在告訴讀者,在歷史的大時代背景變化時,一些社會角色會發生蛻變。這種蛻變是具有普遍意義的,16世紀有,20和21世紀也有。這種蛻變是由於某些角色無法跟上時代變化的步伐,變得僵化、老舊、過時而且不合時宜,因此從受人尊敬的地位上跌落下來,成為文學和大眾文化諷刺對象。這時候,作品諷刺的是這個角色,而不一定是這個角色裡的個人。 換句話說,塞萬提斯諷刺的是騎士這個角色,但卻是同情堂吉訶德的。

在文學作品裡,有的人物既是個人,也是角色代表。堂吉訶德是一個,小說或電視劇《白鹿原》裡的鄉村私塾先生也是一個。如果你熟悉《白鹿原》,一定會記得裡面有一個私塾先生徐先生,他是族長白嘉軒以非常隆重的禮儀請來的,白孝文是族長白嘉軒的長子,從小受教於私塾徐先生,飽讀四書五經。白孝文溫文爾雅,但不會勞動。徐先生走了以後,他就接替徐先生的位置,在白鹿原自辦的小學教書。

在徐先生最風光、最受器重的時候,作家陳忠實沒有放過諷刺、挖苦徐先生的機會。徐先生吃油潑面的一幕就是諷刺私塾先生假斯文的,書裡說“徐先生吃了一碗又一碗,老太太氣得往油潑面裡猛加辣子。”

這時候的“先生”,已經從備受尊敬的“孔夫子傳人”的角色轉變為落魄文人了。當然,這還不是他們所能跌到的最低點。在許多文學作品裡,私塾先生都是道德僵化、思想守舊、死要面子,糊塗迂腐、酸不溜秋的冬烘先生。冬烘先生是什麼意思呢?在唐代,禮部侍郎鄭薰主持考試,誤以為顏標是魯公顏真卿的後代,把他取為狀元。當時有人作詩嘲笑他,說:「主司頭腦太冬烘,錯認顏標作魯公。」今天人們就用冬烘先生這個說法來指那些抱殘守缺、糊塗淺陋的讀書人。

陳忠實和其他作家在文學中創造出來的私塾先生,就像是塞萬提斯在《唐吉訶德》裡創造出來的騎士,是過時的、過氣、迂腐的。

文學創作,需要有塞萬提斯一般的批判意識。我們今天認為,塞萬提斯對騎士的諷刺之所以流傳至今,被我們看作是,能夠代表一個時代聲音的作品。但這其實是我們事後諸葛亮的評價,未必就是它在當時16世紀讀者眼中的全部意義。

不過沒關係,對我們自己而言,我們從《唐吉訶德》裡理解到的社會角色蛻變,無論是政治的、社會的,還是職業的,都是實實在發生在我們生活中的、有價值的思考。例如,以前的教師是“人類靈魂的工程師”,醫生、護士是救死扶傷的“白衣天使”,幹部是“為人民服務”的公僕,都是非常受尊敬的角色,在大眾文化或文學中也都曾經是非常正面的形象。可是,現如今怎麼樣了呢?不是都成了諷刺、挖苦的對象了嗎?

我們可以想像一下,要是今天有像塞萬提斯那樣見識敏銳、富有批判意識,又肯說真話的作家,教授、醫生、幹部又會在他的作品里以什麼樣的形像出現呢?批判型作家會去寫什麼「人類靈魂的工程師」「救死扶傷」「白衣天使」或是「人民公僕」嗎?如果作家對社會角色蛻化有敏銳的察覺,且富有創作才能,那麼,他在處理「社會角色」這個題材時,又會做出怎樣的藝術選擇呢?

今天,有教授性侵甚至強暴女學生的事情不斷被揭露出來,有少數醫護人員為了拿回扣、紅包可以不顧病人安危,幹部貪污腐化、魚肉百姓、損公自肥,人品低下的事情屢見不鮮。文學作品不諷刺這樣的人物,那該諷刺什麼呢?

遺憾的是,許多作家對眼前的角色蛻化熟視無睹、裝聾作啞、甚至百般掩飾。這樣一比較、一思考,也就能看出塞萬提斯的了不起和《唐吉訶德》的現實批判意義了,是一部價值很高的文學作品,擔得起他身上的種種榮譽和頭銜。