徐悲鴻擅長畫馬,他曾在法國的巴黎賽馬場、德國的柏林動物園畫過數千張馬的速寫,對馬的肌肉、骨骼、神情動態以及生活習性作過長期的觀察研究。

1930年代末,他前往印度國際大學講學時遊歷了青藏高原西部的克什米爾和喜馬拉雅山麓的大吉嶺,高原上高大慓悍的野馬深深地打動了他。

從此,徐悲鴻筆下的馬不僅擁有優美的體態,還具有勇猛的活力和堅韌的耐力。它們的體型瘦長,不似中國古代名家曹霸、陳閔、韓幹、張萱及趙孟髟等人所繪的馬那般肥碩,但不乏雄健之態。它們的鼻孔張度很大,顯示其具有很大的肺活量,善於長時間奔跑。它們的腿修長,蹄寬大,暗示其奔跑時的矯健與迅捷。

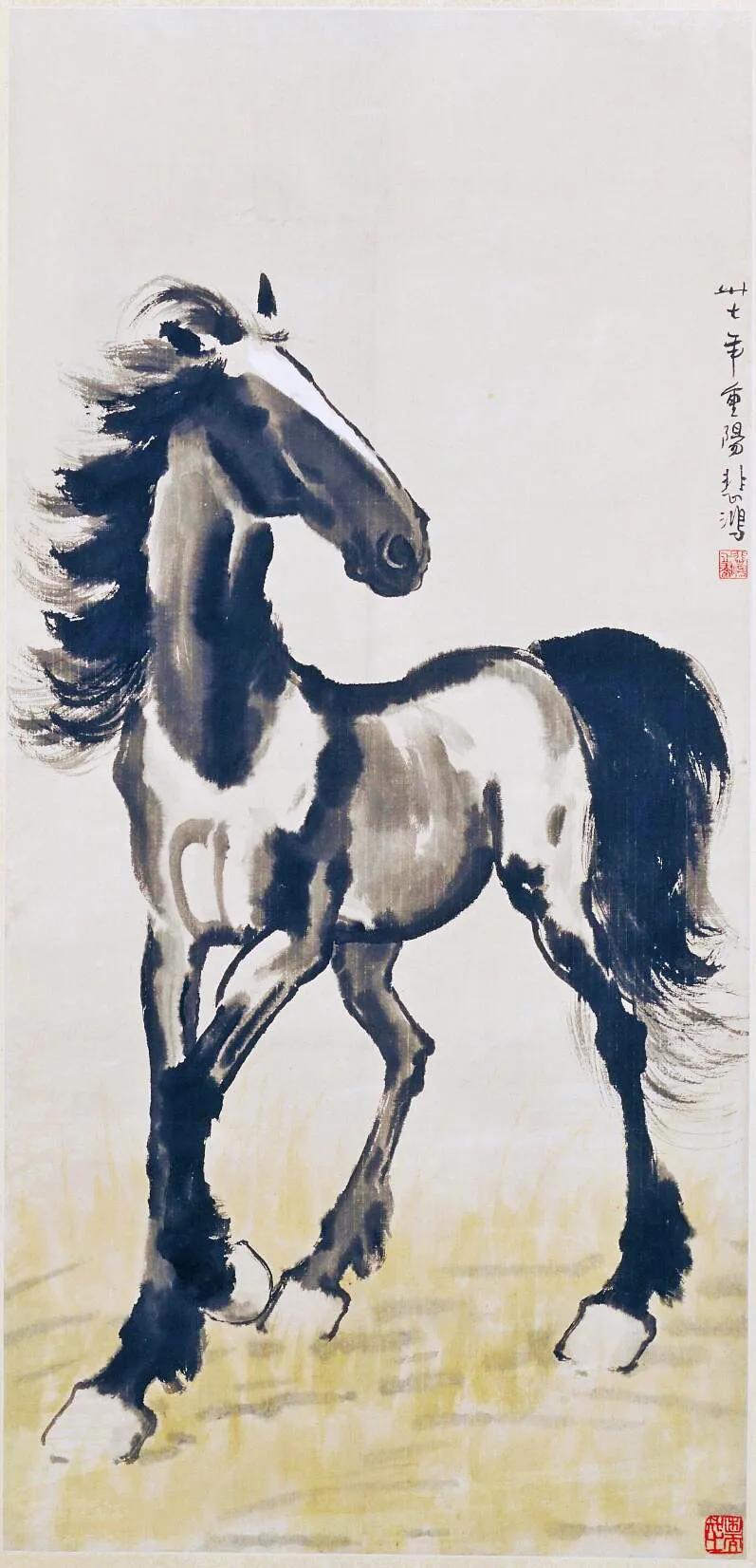

徐悲鴻《駿馬圖》縱109.3厘米,橫越53厘米

自題:「卅七年(1948年)重陽悲鴻(時年53歲)。」鎢「悲鴻之畫」朱文方印。右下角鶴「困而知之」朱文方印。圖繪曠野平坡處,一匹駿馬欲行又止,正回首張望。

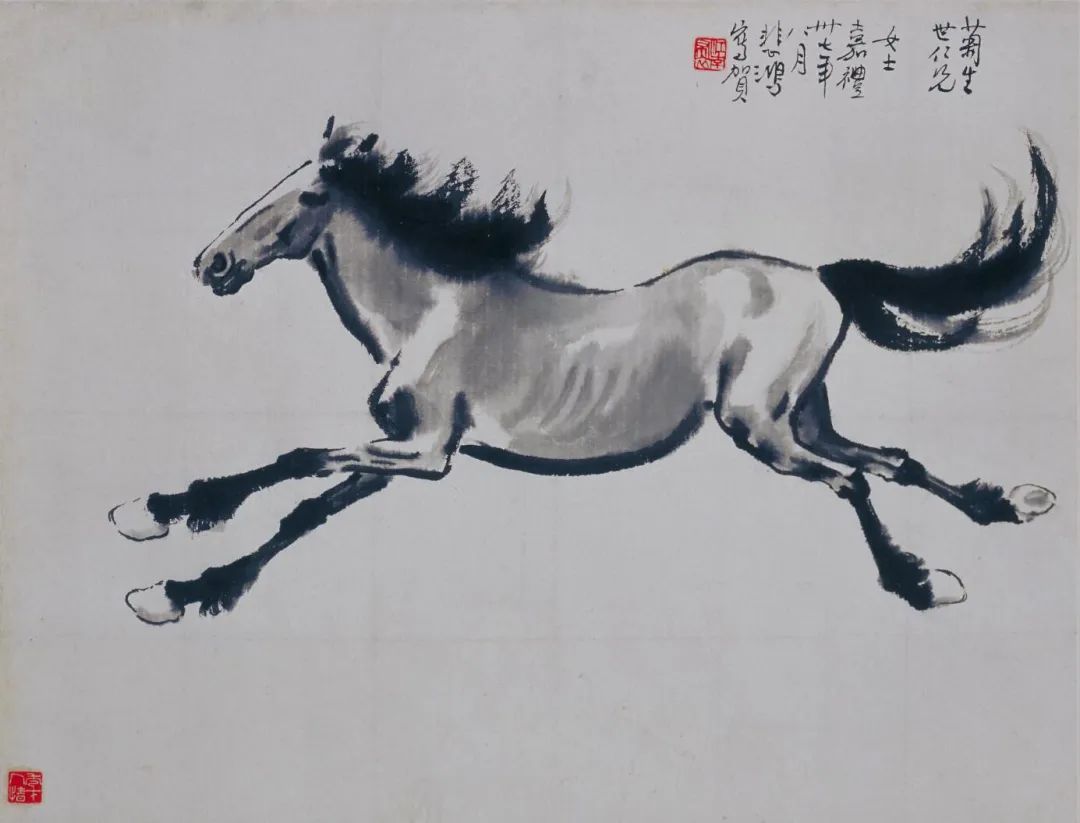

徐悲鴻《奔馬揚鬃》縱41.4厘米,橫52.3厘米

自題:「菊生世仁兄、女士嘉禮。卅七年(1948年)八月悲鴻寫賀。」鎢「江南布衣」朱文方印、「秀才人情」白文方印。

圖繪一匹駿馬精神抖擻,在遼闊的天地間自由馳騁。徐悲鴻在動物畫題材中,尤以繪馬著稱於世。他所創作的數以千計的繪馬作品中,除1931年繪製的《九方皋》外,其餘畫的都是沒有任何束縛的馬:它們嘴上沒有籠頭,背上沒有鞍韉,身旁沒有牧人或騎士。它們野性未馴,毫無羈絆,誠為徐悲鴻心目中自由之神的象徵。

此幅粗獷簡練的運筆既合西方繪畫中的解剖學原理,又含中國傳統繪畫中的寫意神韻。

酣暢淋漓的施墨將馬的骨骼、肌肉、皮毛刻畫得惟妙惟肖;灑脫奔放的造型,則充分錶現出馬兒倜儻不羈的個性。

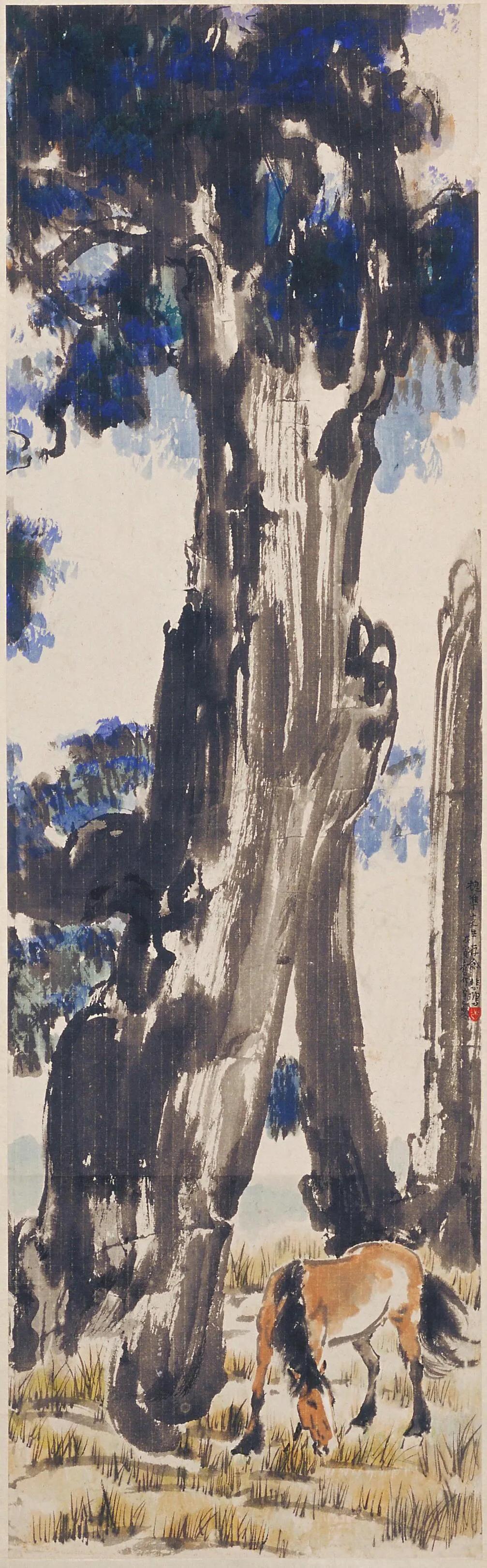

徐悲鴻《桐陰孤駿圖》縱129厘米,橫越39.8厘米

自題:「槐準先生存念。悲鴻戊寅舊作。辛巳題。」鶴「悲」白文方印。

戊寅年為1938年,徐悲鴻時年43歲;辛巳年為1941年,徐悲鴻時年46歲。

圖中的桐樹以大寫意的潑墨、彩畫法表現。樹幹用筆粗獷豪放,筆觸之間自然留白,形成高光,增強了枝幹的立體效果。

樹葉直接以飽含湖藍和水墨的大筆觸積染成形,既獨立又彼此聯結成片,與墨趣融為一體,顯現出水氣迷濛的效果,豐富了空間層次感。作者以簡練概括的線條準確地勾勒出一匹正在樹下食草的馬,形象矯健俊逸。

馬體以赭色渲染,透過留白及色塊的深淺變化暈染出駿馬俯首時的肌肉組織,由此可看出作者落筆有形、筆到神隨的紮實的寫生功底。

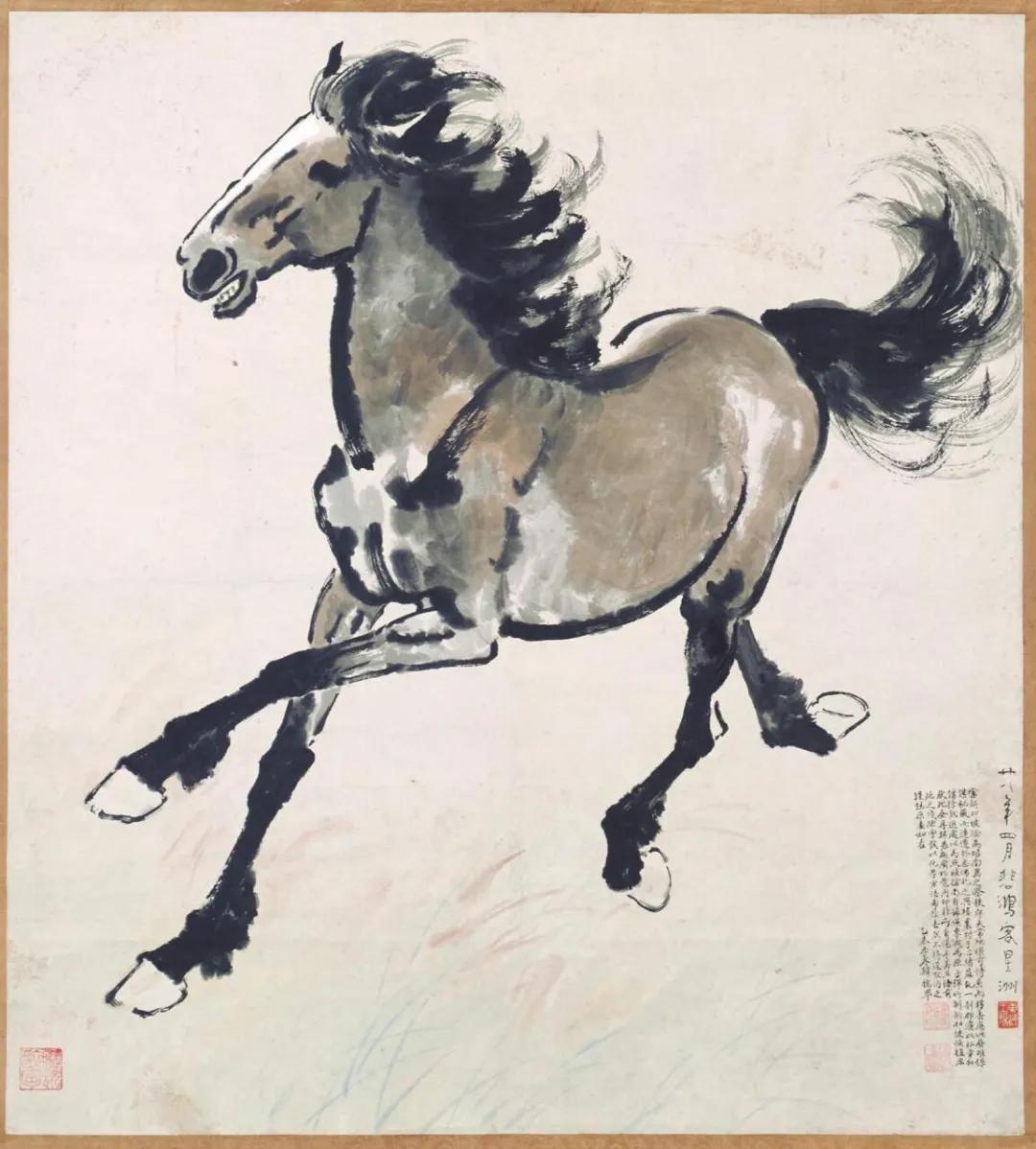

徐悲鴻《騁馬圖》縱89.2厘米,橫81.8厘米

自題:「廿八年(1939年)四月悲鴻客星洲。」鶴「東海王孫」白文長方印。另有韓槐準題記一則,鶴朱文印三方:「槐準最珍」、「韓俊公十三世孫司愚趣齋中」、「癡瓷醉匋」。

徐悲鴻在星洲(新加坡)期間,與當地文士韓槐準結下深厚的友誼,並為韓槐準創作了不少優秀的作品,本幅便是他贈予韓氏的作品之一。

圖繪一匹駿馬蹄踏秋草急馳飛奔的情景。

徐悲鴻繪馬是在尊重中西方傳統繪畫技法的基礎上外師造化,注重寫生,形成了自己的鮮明特點:其所畫之馬頭部常留一道空白,或施一筆白粉,表現出馬頭部的高光,以增強立體感和馬首堅硬的質感。

馬的頸部和腹部以軟毫筆著濃墨一筆勾畫,弧線粗重,富有彈性,表現出肌肉的力度。馬的鬃毛和尾翼在運筆施墨上雜而不亂,其虛實相間的筆觸,濃淡、乾濕互襯的墨氣,表現出駿馬馳騁時鬃毛飛揚的飄逸灑脫。

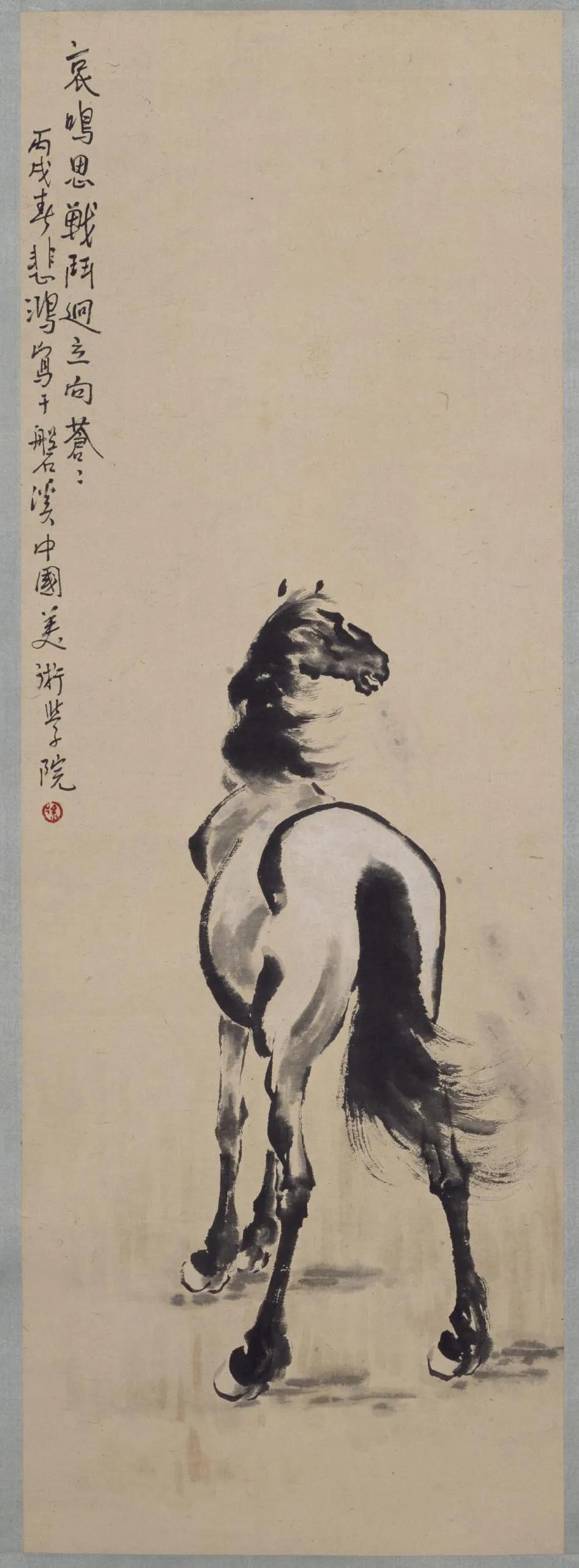

徐悲鴻《鳴馬圖》縱102.5厘米,橫35.7厘米

自題:「哀鳴思戰鬥,迥立向蒼蒼。丙戌春(1946年)悲鴻寫於磐溪中國美術學院。」鶴「徐」朱文圓印。

圖繪一匹鬃毛飛揚、目視遠方、長嘯於曠野中的駿馬。

「哀鳴思戰鬥,迥立向蒼蒼」是唐代杜甫的詩句,也是徐悲鴻繪馬圖中最喜歡題寫的詩句,表現了一種在困難面前不甘於屈服的抗爭精神。

磐溪位於四川省嘉陵江北岸的山林間,因山腰的亂石叢中有一股清泉奔瀉而出匯成清澈的溪流而名磐溪。徐悲鴻從1943年開始利用此處的祠堂,著手籌辦研究性質的機構中國美術學院,先後聘請了張大千、吳作人、陳曉南、李瑞年、張安治、張英倩等為研究員。此圖是他即將離開此地前往北平(今北京)擔任「北平藝術專科學校」校長前所畫。

圖中扭背轉身的立刻以簡練粗獷的筆墨勾染,造型生動,透視準確,形神兼備,氣韻無窮。

徐悲鴻《雙馬圖》縱62厘米,橫45.8厘米

自題:「比德世兄天瓊女士嘉禮。卅四年(1945年)春仲悲鴻寫賀。」鎢「東海王孫」白文長方印。

本幅是徐悲鴻贈比德與天瓊的新婚賀禮,圖繪兩匹並駕齊驅的駿馬,在奔跑中相依相守的親密景象。

徐悲鴻晚年繪馬技法已達到爐火純青的地步。

圖中馬的輪廓以線塑形,線條勾勒得準確、細勁、灑脫,顯示出作者深厚的線條描功力。馬體的各部位以濃淡墨暈染,在層層筆墨深淺變化中表現出其體積感、質感及明暗關係。

你有什麼看法?

歡迎留言評論~

免責聲明:我們尊重原創,本平台所載圖文等稿件均為為公眾傳播公益目的。本平台使用的非本站原創,圖、文等內容無法一一和版權所有者聯繫,如若內容版權人認為本次轉載行為不當,請聯繫我們,我們會在24小時內刪除。

來源:正廣文化