心地光明 才華韞藏。君子之心事,天青日白,不可使人不知;君子之才華,玉韞珠藏,不可使人易知。 ——《菜根譚》

在中國悠久的歷史上,出現過許多真正有才華的人。他們在自己的領域中開拓疆土、陶冶情操,受到後世追捧的同時,也為我們的國家、我們的民族帶來了希望。在後輩眼中,他們是名流千古的偉人前輩、在世人的眼中,他們是捨生取義的民族英雄。世人敬仰的,不僅是他們的才華,也更在他們的情懷。

我們的民族需要的英雄與偉人,不應該只是在於紙上那呆板的形象。他們是生動的、鮮活的。雖然他們的時代已經過去,但是他們永遠不會被世人所忘記:軍事家留下了和平安定與赫赫戰功、文學家留下了千古美談與萬般才情、巾幗英雄留下了美名遠揚和後世敬仰、畫家留下了渾厚丹青由世人品評。

他們在各自的崗位上發光發熱,匯集在一起,才有了今天的中國。徐悲鴻是我國著名的書畫大家,他筆下的駿馬圖栩栩如生,意境之雄渾堪稱國內外第一人;而他與妻子蔣碧薇的愛恨情仇也一直為後世所津津樂道。

徐悲鴻生前共有兩位妻子,分別是蔣碧薇和廖靜文;共有四個兒女。徐悲鴻58歲因腦溢血死後,他的家人也備受各界關注。雖然偉人已經不在,但他的血脈仍在傳承。都說虎父無犬子,那麼徐悲鴻的後人現況如何呢?

長子徐伯陽:年少從軍、醉心音樂

1927年,徐悲鴻與原配妻子蔣碧薇生下了長子徐伯陽。雖然出身名家,父親也有意讓他繼承衣缽,努力培養徐伯陽往藝術的道路上發展,但是徐伯陽本人對丹青美術卻不是特別感興趣。年少時,父親教他畫畫,他雖然不敢忤逆,但是心中卻十分鬱悶。

母親蔣碧薇不求徐伯陽大富大貴,只求徐伯陽此生平安順遂,不遇見困難、不傷及性命。這是非常好理解的,做母親的總要慈悲些,不希望自己辛辛苦苦一手帶大的孩子遭遇不測,所以徐伯陽的前半生,一直處於母親嚴格的關注下。

徐伯陽

徐伯陽之志,在於保家衛國。 他想要去參軍,但是母親勢必不會同意徐伯陽深入戰場。因此徐伯陽只好瞞著母親偷偷跑去參軍,先斬後奏,母親蔣碧薇也沒有辦法了,只好讓他上了戰場。

1947年,徐伯陽退伍,父親安排他學習美術。但是徐伯陽不喜歡畫畫,他真正熱愛的是音樂。所以他選擇和自己的愛情侶來到音樂系發展。 他的妻子是著名的鋼琴家謝豐增。 1955年,徐伯陽畢業後,選擇從事了書畫鑑定。

他擁有許多父親的字畫,也成為了書畫鑑定的大家,算是繼承了家風,在業界以一絲不苟出名。經過他掌眼的書畫,很難有看錯的時候,在領域廣受好評。

長女徐靜斐:奮鬥革命、專注農業

與大哥一樣,徐靜斐是由徐悲鴻和原配妻子蔣碧薇所出。 1929年,徐靜斐出生於南京。當她降臨到這個世界上的時候,徐悲鴻就已經在美術界非常有名了。

當時的徐悲鴻在南京美術學院擔任教授,他非常寵愛這個女兒,常常到哪裡都帶著徐靜斐。他對徐靜雯的要求不似對長子徐伯陽那麼嚴格,他更希望徐靜雯追求自己的夢想。而徐靜雯從小就非常感興趣醫學。

徐靜斐

無奈的是,父親雖然支持,但是母親蔣碧薇卻更希望女兒和自己一樣學習外語。於是徐靜斐被迫放棄了自己的醫學事業學習外語。不過好在沒多久,她就投身到了革命事業中,成為了一名光榮的黨員。在那個黑暗的年代,徐靜斐憑藉著自己的努力,將南京的情報關係處理的很好。

1954年,隨著和平的到來,徐靜斐選擇了再次修讀學業,這一次,她考上了安徽農學院,在校期間努力而刻苦,後來留在本校繼續教書育人。 後續的一生,她先後擔任了國家農業部學術委員會委員、中國書畫家聯誼會會員,決心將自己熱愛的事業進行到底。

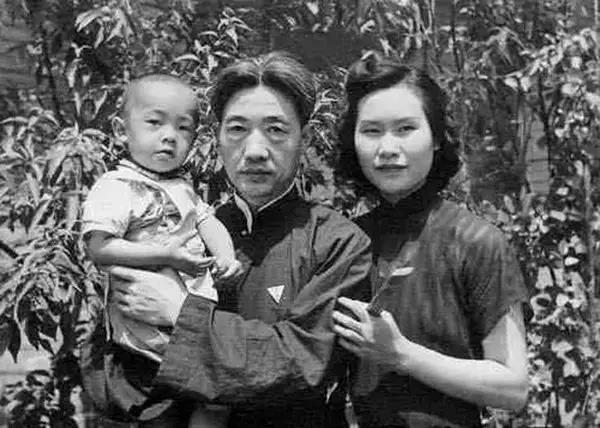

徐慶平和母親廖靜文

二子徐慶平:繼承衣缽、發揚父德

有別於大哥和大姊,徐慶平是徐悲鴻與自己的第二任妻子廖靜文所生。他從小就和父親一樣,非常熱愛丹青,幼年的時候,徐悲鴻曾經親自教徐慶平作畫。徐慶平也非常有天賦,他和父親一樣,酷愛描繪駿馬。 所作的畫雖然不如父親,但是也非常傳神。

在父親的安排下,徐慶平來到國外進修,不久後就獲得了巴黎大學美術專業的博士學位。回國後,他專心任教於中央美術學院。他的駿馬圖非常有自己的風格,自成一個意境,受到業界很高的評價。而他本人也同時擔任徐悲鴻紀念館館長,旨在發揚父親的傳統美德。

次女徐芳芳:開設畫展,深耕藝術

1947年,徐悲鴻老來得女,取名為徐芳芳。 徐芳芳也有一定的繪畫天賦與基礎,但是她最後沒有像自己的二哥一樣選擇繪畫,而是走上了藝術這條寬闊的道理。她與自己的大哥徐伯陽一樣,非常喜歡音樂,從中央音樂附中畢業後她成功憑藉自己的努力考上了美國斯坦福大學,並且取得了MDA學位,加入了美國國籍,在國外也有了自己的家庭。

徐芳芳

近年來,她致力於舉辦徐悲鴻的畫展,也一直心繫國內的藝術發展,自己出資籌建了中國人民大學藝術學院,為國內的藝術事業奮鬥著,也努力著。 「虎父無犬子」並不假,徐悲鴻本人的優秀,所以能夠培育出這樣優秀的子女們。

上天不會讓明珠蒙塵,即使父親已經過世,他們仍在自己的領域內發光發熱,為國家、為世界做出自己的貢獻。 這世界上唯一扛得住歲月的就是才華,他們的才華無疑經歷了時間的沉澱與考驗,才能夠擁有如此成功的人生。

文/史海觀復