許嵩第一首歌發佈的時候,我還在讀高中,我的同學強烈安麗我聽了《玫瑰花的葬禮》。

當時我覺得,只不過又是一個模仿周杰倫的曇花一現的歌手罷了。唯一特別的是他當時大學生的身份和清秀外表,看著就像剛畢業的學長。

許嵩

但我從沒想到,當年那個青澀的網路歌手,居然在十幾年裡一直埋頭做著自己喜歡的音樂,如今已經是獨當一面的海蝶音樂總監,是一名成熟的音樂人了。

更可氣的是什麼呢,十幾年前我看著比他年輕,十幾年後,他看著比我年輕多了。

明明生於互聯網,明明有很好的外表條件,明明有很多歌迷,在流量時代來臨時,許嵩卻活得像是一個隱形人,極少參加綜藝,極少主動曝光,極少接廣告,似乎對拍戲也沒興趣。

不變的是,他的新歌依然在寫,音樂還認真在做。而每出一首新作,每有一次演出動態,相關話題分分鐘都能衝上熱搜,這也讓許嵩成為華語樂壇的獨特現象之一。

01

許嵩是80後,爸爸曾是文工團的揚琴演奏家,所以自小得以學習鋼琴和古典樂,家裡還有愛鑽研唐詩宋詞的外公,優渥的家庭環境,耳濡目染的藝術熏陶,這些都為他日後從事音樂創作奠定了基礎。

許嵩小時候

當然,最重要的還是他潛意識裡那份對音樂的熱愛。如果依照原定的人生劇本,就讀安徽醫科大學衛生管理專業的許嵩,日後所從事的工作應該和音樂並不搭嘎。

但他上大學那會兒,正是網路開始普及之時。課餘時間,逛各種主題論壇,貼吧,和志同道合的網友們談天說地,是那個時代的青年們最潮的生活方式。而部分聽著周杰倫長大的80後們,在網路上的一大聚集地,就是「周杰倫中文網」。

早期的許嵩也是會員之一,在那裡他認識了最早一起玩音樂的人,後來這群周杰倫的歌迷,組成了一個說唱團體名叫“亂感覺”。

沒錯,學生時期的許嵩也算是一枚不折不扣的rapper。從20元的耳麥,到後來花了2萬買了聲卡、麥克風、合成器這些最基本的設備,他開始一步步學著創作音樂,《酒曉語令》《十一月的串燒》等一首首模仿玩樂之歌被上傳到週傑倫中文網。

當時網路上還有一個著名的音樂社群叫做163888,也就是後來的分貝網。作為那幾年最大的音樂網站,捧紅了很多人,因翻唱《老鼠愛米》走紅的香香,就是分貝網第一個簽約的網絡歌手,唱著《別說我的眼淚你無所謂》的東來東往也是最早一批網路歌手代表。

分貝網

分貝網也是許嵩的另一個大活動陣地。 2006年,李毅傑作曲、許嵩演唱的《玫瑰花的葬禮》在分貝線上發表。

就像你永遠不知道命運會在哪一個路口拐個彎兒,彼時的許嵩也完全沒想到,因為這首歌,他即將踏上一條美中帶刺的荊棘之路。在他眼裡,《玫瑰花的葬禮》和他們之前那些歌一樣,是大家一起玩出來的音樂,但沒想到會那麼火紅。

我還記很多人聽到那首歌的時候,第一個反應都是:這到底是不是周傑倫的歌?

分貝網的老闆鄭立從中看到了商機,不僅私自把這首歌打上了“周杰倫”標籤,還賣出了版權,把這首歌做成了付費彩鈴。當然,這一切許嵩並沒有知情權。

鄭立

另一邊,那幾年也是唱片工業最後的輝煌時代,實體唱片怎麼說也還能賣一賣。盜版商們如獲至寶,於是《玫瑰花的葬禮》就被收進了盜版的《11月的蕭邦》,包括後來的《依然范特西》之中。

所以,也不怪大家分不清。因為無論是網路下載,還是買了實體唱片的,所聽到的《玫瑰花的葬禮》,都有可能署名就是大寫的周傑倫,而不是Vae或許嵩。

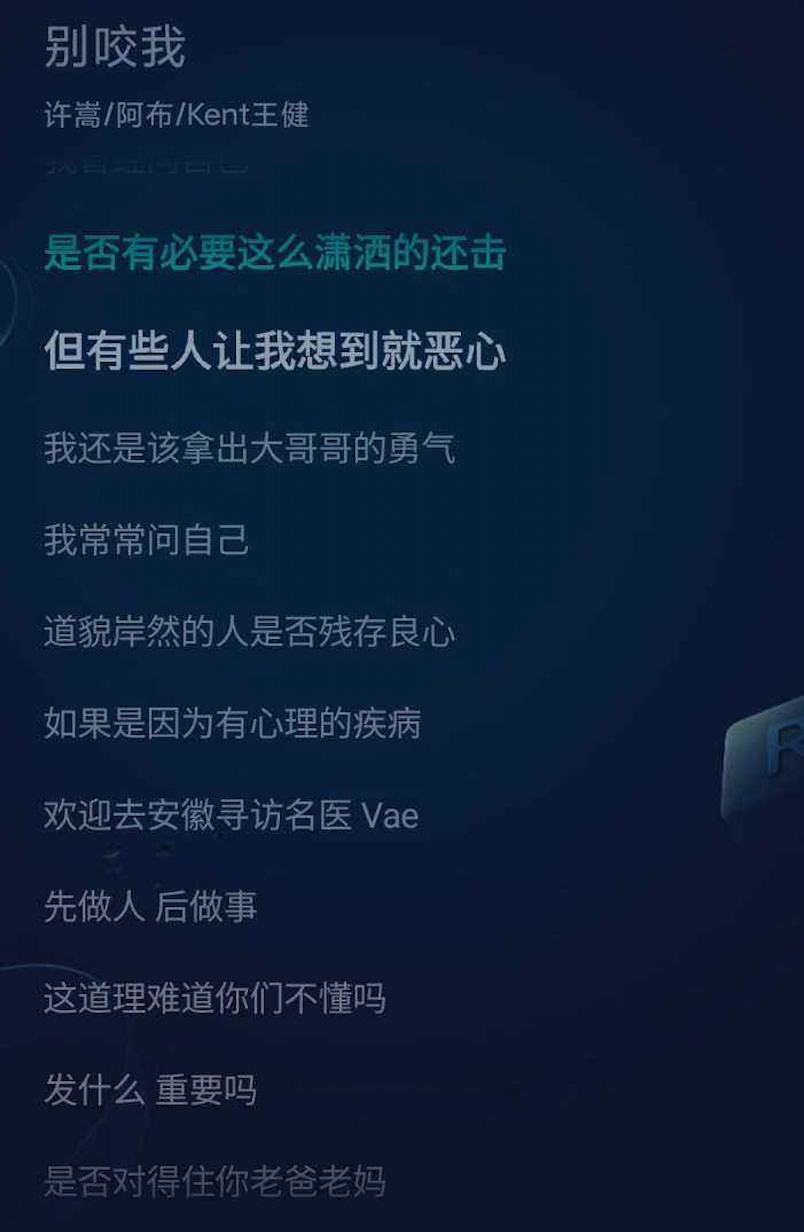

後來知道真相的許嵩,既無法改變現狀,也無力和分貝網抗衡,只能寫歌回擊,以一首《別咬我》diss了這種行為,之後也停止了在此站上發布新歌。

2017年10月,他也發表了一篇題為《噪音有一個分貝》的博文,正式和分貝網割席。

順便說一句,鄭立在2009年因涉嫌組織網路淫穢色情事件,錮鐺入獄。大概這就是多行不義必自斃。

02

其實,對於一開始模仿周杰倫這件事,許嵩在自己的博客,以及早期的採訪中也做過一些回應,大致意思是說,就像沒有哪個書法家是不經過臨摹描紅這個階段就直接自成一派成為大師巨匠的。

我基本上同意這個觀點。在我看來,除非極個別天才,否則大多數人,不管你是玩音樂的,拍電影的,還是寫小說的,總會從模仿、學習、借鑒開始,再慢慢形成自己的一套創作體系,這無可厚非。關鍵是看你能不能走出一條自己的路。

這和當下的音樂裁縫現象,還是有很大差別的。

而從整個音樂產業來看,一直都有一套固定的包裝模式。給新人貼上「下一個XXX」的標籤,是最容易打開市場的做法。

周杰倫作為華語樂壇的版本之子,唱片公司想包裝出各種「小周傑倫」也就不奇怪了。

在那個年代,單就我個人印象,曾被捧上週傑倫接班人的就有胡彥斌、吳克群、Tank等等。

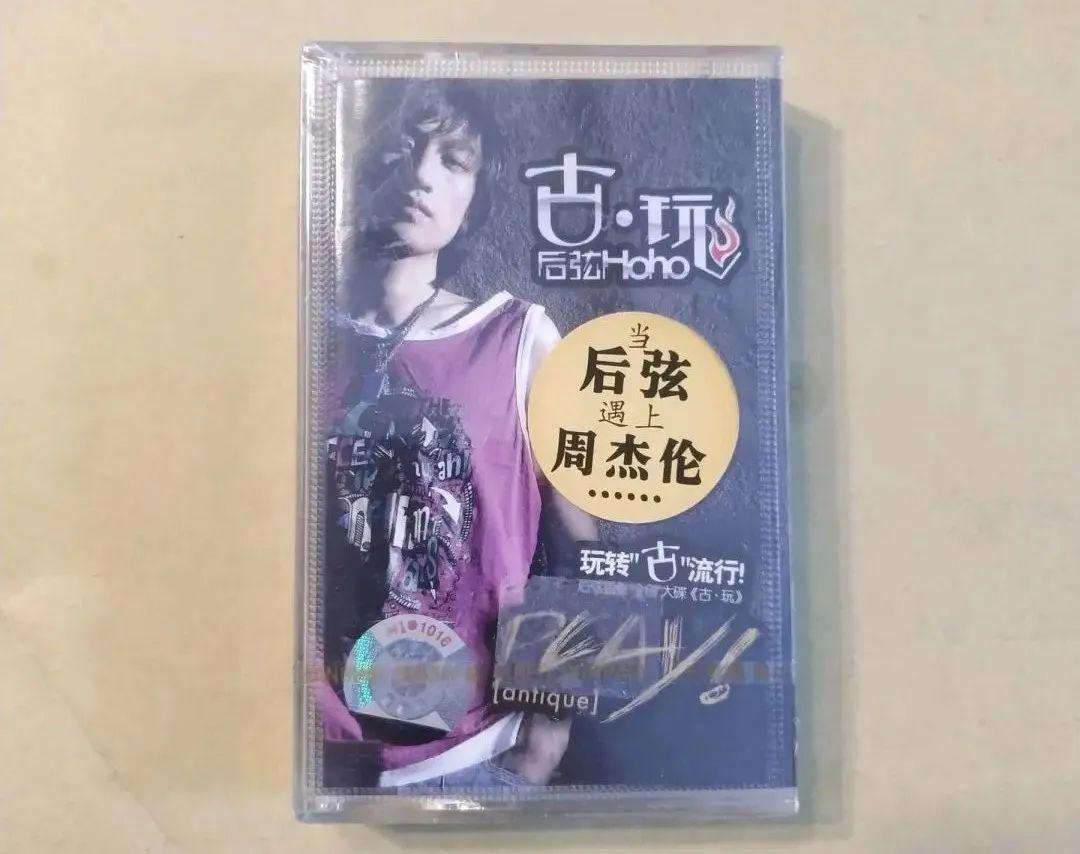

其中還有一位直接以「內地周杰倫」之名出道的歌手,叫做後弦。

2005年,在許嵩剛開始在大學宿舍玩音樂的時候,後弦就已簽約了唱片公司,並於當年發表了首張專輯《古·玩》,其宣傳slogan,就是大張旗鼓的“當後弦遇上週傑倫」。

只是後弦在之後的幾年並沒有發展得很順利。

但許嵩,卻逆勢而行,慢慢闖出了自己的一片天。究其原因,他走的是一條不同以往的成名之路。

早期許嵩並沒有依賴傳統唱片公司的那一套包裝企劃,他靠的是互聯網這個線上發布管道,靠的是粉絲們的口耳相傳。

在還沒和分貝網分道揚鑣之時,他幾乎以每月一首新歌的頻率活躍著,包括《七號公園》《飛蛾 》這些歌為他積累了最初的人氣。

除此之外,許嵩還是個隱藏的電腦高手。據說他小時候的夢想是開發出一款如同微軟的軟體,成為比爾蓋茲那樣的人。 15歲時,他還拿到了全國中學生網頁設計大賽安徽省的第一名。

或許是不想浪費這個能力,許嵩一邊玩音樂,一邊還開發了個網站,後來被更名為「許嵩(Vae)官方論壇」,這是許嵩歌迷們的自留地,也是他新歌發布的主戰場。

平時,許嵩和粉絲們就像普通的網友一樣,會一起發文交流。

如果說,在網上發歌改變了傳統的唱片發行模式,那麼,主動和粉絲們聯繫,則是改變了傳統的歌手和歌迷之間的單向鏈接,雙方變成了共同的成長關係。

可能也正是因為有這些積累,才給了他足夠的底氣去從走上音樂之路。

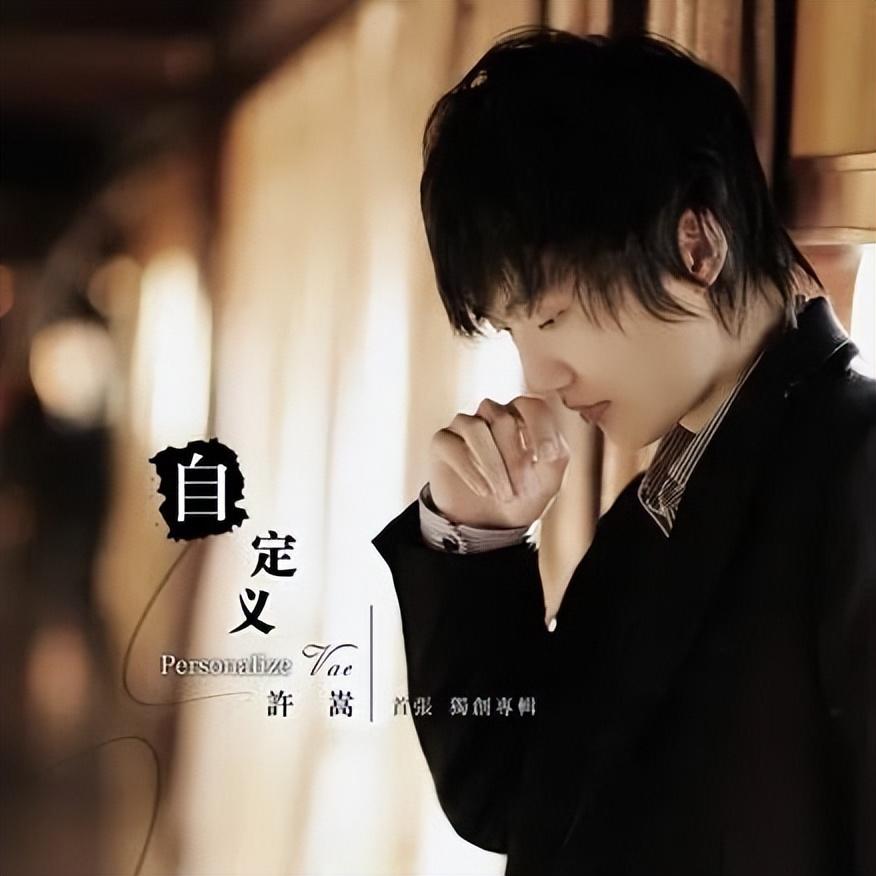

大學畢業後,許嵩沒有從醫,也沒有立刻簽約唱片公司,而是選擇單打獨鬥,一個人包辦了所有的活兒,在2009年自費發布了首張專輯《自定義》。 2010年,接著發行了第二張專輯《尋霧啟示》。

這兩張獨立製作的專輯,銷售量大大超出了預期,也讓許嵩的人氣更上一層樓。

最重要的是,透過這兩張專輯的創作積累,許嵩慢慢地摸索出了自己的風格,我想很多粉絲也是這個階段入坑的。

03

毫無疑問,網路平台給了許嵩一條上升渠道,但出身網絡,在那個時候也是某種原罪。

十多年前,一說「網路歌手」這四個字,多多少少帶有一定的成見,更何況,他之後還被貼上了「非主流」標籤。

越過了模仿這道坎,許嵩面臨的是另一種偏見。

大概在2008年後,以「葬愛家族」、「殺馬特家族」為代表的非主流成了一股不可忽視的社會現象。

除了標誌性的奇葩髮型,耀眼奪目的髮色,哥德式的妝容之外,火星文是非主流的通用語,閃瞎眼的QQ秀是非主流的時尚外衣,QQ炫舞則是非主流的舞台,而許嵩的歌,是非主流的最佳BGM。

大概那一時期,90後們所有的自尊和叛逆,所有的敏感和憂傷,都穿上了「非主流」這層保護色。

那幾年,能和許嵩在非主流BGM領域平分秋色的,還有後來以校園甜歌成名的汪蘇瀧,以及徐良。

但我認為,這裡還有一個很大的客觀原因,在於當年90後熱衷玩的QQ空間,QQ炫舞這些都是騰訊旗下的產品。而在QQ音樂上播放量高的歌曲,自然也就成了一個體系的代表。

2012年,南都娛樂周刊做了一期報道《被忽視的好聲音,90後三巨頭許嵩徐良汪蘇瀧》,文章中稱他們為“90後互聯網音樂屆三分天下的人物”,也是後來「QQ音樂三巨頭」這個稱呼的濫觴。

也是在同一年,許嵩作為表演嘉賓出席了江蘇衛視的跨年晚會。然而,在這個主流舞台上,他並沒有被當作歌手去看待,仍然被稱為是“網絡紅人”,即便那時,許嵩已經高調簽約了海蝶音樂,被當作公司的重點培養歌手。

只能說,任何一個行業,任何一個人,打破偏見之路都是漫漫其修遠兮,需要時間沉澱,更需要拿作品自證。

而說到底,我們所有人對事物的評價也都有一定的時代限制。就像現在往回看,才明白原來當年「非主流」盛行的背後,是成千上萬的小鎮青年,是看不到未來的城市移民,他們只能以這種特立獨行的方式來找到存在的意義。

這也是為何到2013年左右,非主流會逐漸退潮,背後有著更深層的社會原因。不過,這又是另一個話題。

但不管怎麼說,那幾年的非主流曾經是一代青春的底色,而作為代表的許嵩的歌,也是那段歲月的見證。

04

如果只停留在非主流層面,那可能許嵩就會和大多數現在已查無此人的網路歌手一樣,曇花一現。

好在不管外界給他什麼樣的評價,或是給他貼上什麼樣的標籤,許嵩都只是以認真做音樂的心態去面對。這或許也是他後來甘願放棄「自由身」,簽約公司的原因,都是為了做音樂。

再加上,他那時已經有了五、六年的作品累積和人氣支撐,換句話說,他有了一定的談判資本。

一些骨灰級的粉絲,應該也能覺察到,許嵩自2011年簽約海蝶之後,就在嘗試做更多的風格轉變。畢竟,海蝶不僅給了他極大的創作自由,也為他提供了更好的製作條件和幕後團隊。

例如他的第三張專輯,就找來了很多音樂人擔任編曲。其中《拆東牆》更找來了洪敬堯合作。

洪敬堯

洪敬堯是周傑倫早期編曲三巨頭之一,說說他編曲的作品應該就能明白他的實力了:《印第安的老斑鳩》、《威廉古堡》、《開不了口》、《三年二班》、《星晴》,還有我最喜歡的《以父之名》。我一直覺得周傑倫後期沒有繼續跟這幾位編曲人合作挺可惜的。

不管是這首《拆東牆》,還是同專輯中的《微博控》等歌,可以看到,隨著年齡成長,閱歷豐富,許嵩的創作議題開始涉獵更廣,而這也是他後期音樂創作較成熟的表現之一。

2013年,或許可以看作是轉捩點。許嵩沒有延續先前一年一張新專輯的發行節奏,而是選擇了去旅行,去沉澱自己,這也是他在大眾眼裡彷彿「消失」的開始。

當年,他出了一本攝影集叫做《海上靈光》。

其中有段話是這麼寫的:「忽略那些站在時代浪尖上搖曳生姿的,關注那些被時光過濾後仍然堅挺的。時間已經幫我篩選出了經典,何必把生命浪費在當下的流行裡親自篩選。

這大概可以看作是他迄今為止所抱持的一種創作態度。

因為對於華語樂壇而言,2013年也是一個轉捩點。我之前提過,華語樂壇本來就在不可避免地走下坡路,21世紀的前十年,線上音樂網站經歷了從蠻荒時代到無序競爭狀態,而在2013年之後,則是逐步步入了寡頭時代。

行動互聯網的到來,更是讓一切變得更加快速,幾年發展如一瞬。

嚴格說起來,不是許嵩「消失」了,而是整個華語音樂都處於一個相對失語的狀態。大家都去追流量了,都去給秀人打榜了,包括現在,比音樂有吸引力的可供娛樂的東西太多了。

在這樣的大環境中,還堅持做音樂的,並不容易。

而曾經為社會各個層面帶來劇烈變革的互聯網,如今則建造起了一個個資訊繭房。在大眾不重視的角落裡,其實許嵩是在自己的世界裡,一直默默做著音樂,順便從當初的簽約歌手變成了現在的音樂總監。

我不是專業的樂評人士,但單純對比以往來看,從《不如喫茶去》到《呼吸之野》這些中後期的作品,還是能明顯看出他這些年來關注視角的轉變,創作觀的成熟,以及整體製作水準的提升。

說到底,對一個人的作品是否喜歡,其實是一件很私人直覺的事兒,但作品品質是否有進步,還是能從理性層面來看。

而這麼多年,許嵩依然還能維持音樂熱度,大概和他一直在和粉絲們一起成長,也不無關係。

即使他不去博取流量,不去製造緋聞,不去刷榜,演唱會依然一票難求。

我們這群當年的非主流,如今個個都逃不過996,好久不上的QQ真的成了灰色頭像,偶爾聽到年少時單曲循環過的那一首歌,還是會一秒夢回17歲的那個夏天,只要耳邊熟悉的聲音還在,那我們的青春就不散場。

就像我之前所說:命運有時並不垂青目的性很強的人,它似乎更偏愛堅持做自己的人。