近日,總台《典籍裡的中國》透過講述徐霞客及《徐霞客遊記》背後的故事,為觀眾帶來了一段非常感人的歷史篇章。

有人說,徐霞客是明朝最會玩的男人;也有人說,徐霞客實現了我們現代人的夢想,即拋卻功名利祿,用自己喜歡的方式度過一生;更有人說,未曾讀過徐霞客的人,不足以談人生…

今晚夜讀就帶你一起走近這位遊歷天下的「千古奇人」。

01

高士之後、志在煙霞

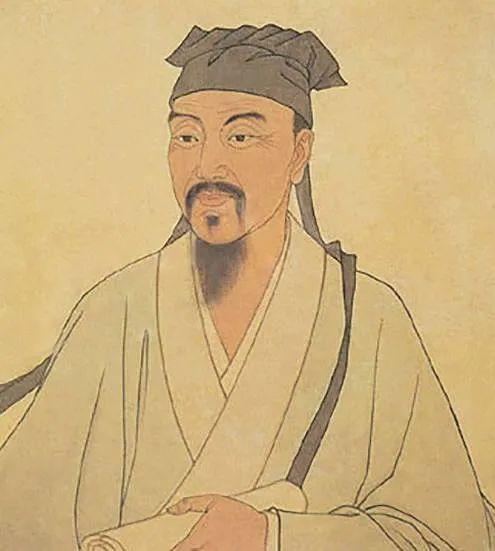

徐霞客,名弘祖,號霞客,明朝末年人。

出生於江蘇江陰詩書世家。

徐霞客自小天資聰穎,

博覽家中萬卷藏書,過目而不忘,

被人稱為「博雅君子」。

更難得的是,他從小就有遍遊五嶽的志願,

立志:「大丈夫當朝碧海而暮蒼梧」。

在參加縣府試落第後,徐霞客禀父母:

不願為求功名而耗費終身。

古時候讀書人大多走兩條安穩的路,

要嘛寒窗苦讀走經濟仕途之道,

要么詩酒田園終老一生。

而徐霞客走了第三條險峻的路:

去遠方,去發現世界的另一面,

也去發現另一個自己。

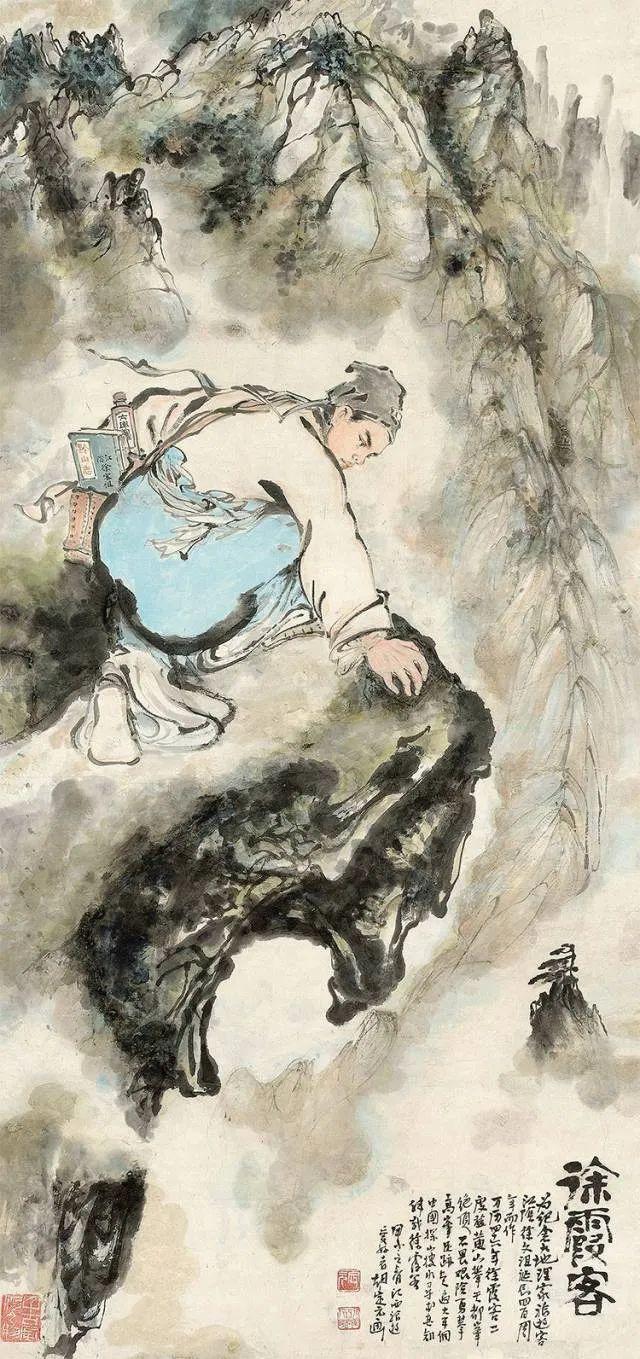

▲徐霞客畫像

02

徐母二三事

一旦踏出家門,遁入江湖,風波難料。

但令徐霞客真正憂慮的,不是未知的遠方,

而是令年輕人為難糾結的傳統禮教:

父母在,不遠遊。

徐霞客19歲那年,父親因病離世。

他待在家,老實守了三年孝,

服喪期滿後,他想遊歷天下的心蠢蠢欲動,

但又惦念家有老母,心中很是躊躇。

知子莫如母。

見此,徐霞客的母親王孺人

對兒子說了這番話:

「志在四方,男子事也…

豈令兒以藩中雉,轅下駒坐困為? 」

好男兒志在四方…

怎麼能夠為了母親的緣故羈留家園,

好像是圈在籬笆裡的小雞、

套在車轅上的小馬呢?

有了母親的開明支持,

1609年,徐霞客上路出發了。

臨行前,徐母親手為兒子縫製了“遠遊冠”,

並動情地說:

“第遊名勝,歸袖圖一一示我。”

你可要遍覽名山大川啊,

我還想聽你回來跟我講旅途見聞呢!

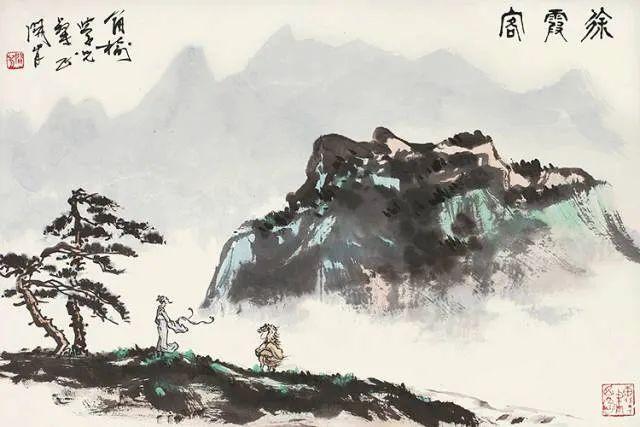

▲徐霞客與母親,圖自總台《典籍裡的中國》

這樣有愛通達的教育觀,

即使放在400年後今天也十分難得,

更可貴的是,

徐母對兒子的支持並非一時一刻,

而是終其一生。

在她年事漸高後,

徐霞客雖有繼續遠遊的計劃,

但為了奉養母親,一時不打算外出。

她曉得後,不以為然,對兒子說:

“向固與若言,吾尚善飯。今以身先之。”

我雖然年已老邁,但飯量還很好,

身體也很結實,你用不著惦記我。

不信,我還可以出外遊歷一番呢!

為了讓兒子徹底放心,80高齡的她

還真叫兒子陪自己去遊了附近的勝地,

且一路都走在兒子的前面,毫不示弱!

年老的母親表示了這樣的決心,

對徐霞客的啟發可想而知。

03

行遊天下:一奴、一仗、一襆被

徐霞客出行,通常:

「從一奴或一僧、一仗、一襆被,

不治裝,不裹糧;

能忍飢數日,能遇食即飽,

能徒步走數百里…”

也就是說他主要是依靠徒步跋涉,

累了就睡船上,睡山洞,實在不行到處借宿。

在《浙渡日記》裡,徐霞客寫道:

“欲歸宿,託言馬嶺無宿店,遂止祠中。”

馬嶺沒有住宿的地方,住在祠裡。

「餘聞新嶺路隘無托宿,

遂宿於全張之白玉庵。 」

我聽說新嶺路險要沒有地方住,

就住在白玉庵裡。

「得荒舍數家,日已西沉,

恐前無宿處,遂止其間。 」

遇到許多荒廢的房子,天要黑了,

擔心再往前就沒有地方住,就住在其中一間。

至於吃,徐霞客更是尚輕簡、隨遇而食。

在「江右遊記」裡,

徐霞客想尋找馬祖岩,途中:

“心知已誤,因避雨岩間,剖橘柚為午餐。”

心想已經走錯路,於是在岩石間避雨,

剝了橘子柚子當午餐。

在「粵西遊日記」裡,他無奈地感慨:

“惟竹豚未嘗,而無奈其活不能攜。”

只有竹豚沒吃過,無奈是活的不好帶。

04

竹杖芒鞋輕勝馬,誰怕!

與走馬觀賞地賞景不同,

徐霞客是個用生命在旅行的人,

登危崖,歷絕壁,涉洪流,探洞穴,

冒狂風暴雨,行叢林絕徑,

期間,還有人事人情的挫折…

這些在他的遊記中,均不乏紀錄。

乘船時遇到蠻橫的強盜:

「其人聞言,咆哮愈甚,竟欲順流挾舟去。

餘乘其近涯,一躍登岸…”

他們聽後大怒,要強行把船拖走,

我趁船靠岸的時候,身手敏捷地跳上了岸…

為了一探某個山洞的究竟,

他四肢並用,攀緣:

「石亦不堅,踐之輒隕,攀之亦隕,

間得一少黏者,繃足掛指,

如平貼於壁,不容移一步,

欲上既無援,欲下亦無地。 」

石頭不堅硬,一碰就碎,

好不容易抓到一個稍微堅固點兒的,

只能把自己一動不動地平貼在懸崖上,

上不去也下不來。

除了危境險情,

遊記中也寫了很多平淡溫馨的小事:

在福建,他偶遇一場大雪,甚以為奇。

43歲的他激動得像個孩子,

光著腳在雪地上跑跳,直呼:

「良大快也!」

遇到陽光好的天氣,杜鵑花開得很可愛,

他心生歡喜:

「仙陽嶺不甚高,而山鵑麗日,頗可愛。」

待到隆冬,大雪封了黃山。

他尋來一根鐵棒,一步一步地爬上黃山絕頂,

於山之巔,悠悠然聽了一天雪滑動的聲音:

「初四日,兀坐枯坐聽雪溜竟日。」

05

勘誤!勘前人之訥誤

徐霞客並非四處旅遊、寫寫遊記就完事了,

而是表現出非同一般的志趣,

對每一片土地都有著巨大的好奇心。

勘誤,尤其是他的強項。

在細緻的考察中,

徐霞客常發現前人的訥誤——

事實和你們說的根本不一樣啊!

於是他不屈從那些名家權威、古籍經典,

凡事必要親自考證。

古書上說:雁蕩山頂有個大湖。

徐霞客覺得蹊蹺,遂決定登頂求證。

他手足並用爬上雁蕩山頂,

只見山脊筆直,無處下腳。

「斷無安放大湖之可能。」

《尚書·禹貢》記載:長江的源頭是岷江。

徐霞客一推敲,拍桌而呼:“此說有疑。”

於是,他啟動了尋源之旅。

1638年,徐霞客追溯千里,

抵達金沙江元謀段,

終於找到真正的長江源頭-金沙江了。

他透過自身一次次踏查,

指出了《大明一統志》中的種種謬誤,

並怒批其編撰者:

彼不辨端末鉅細,悍然秉筆,類一丘之貉也夫!

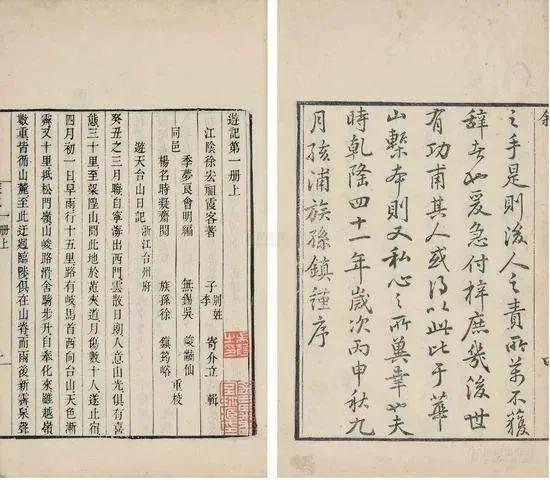

▲《徐霞客遊記》刻本書影

06

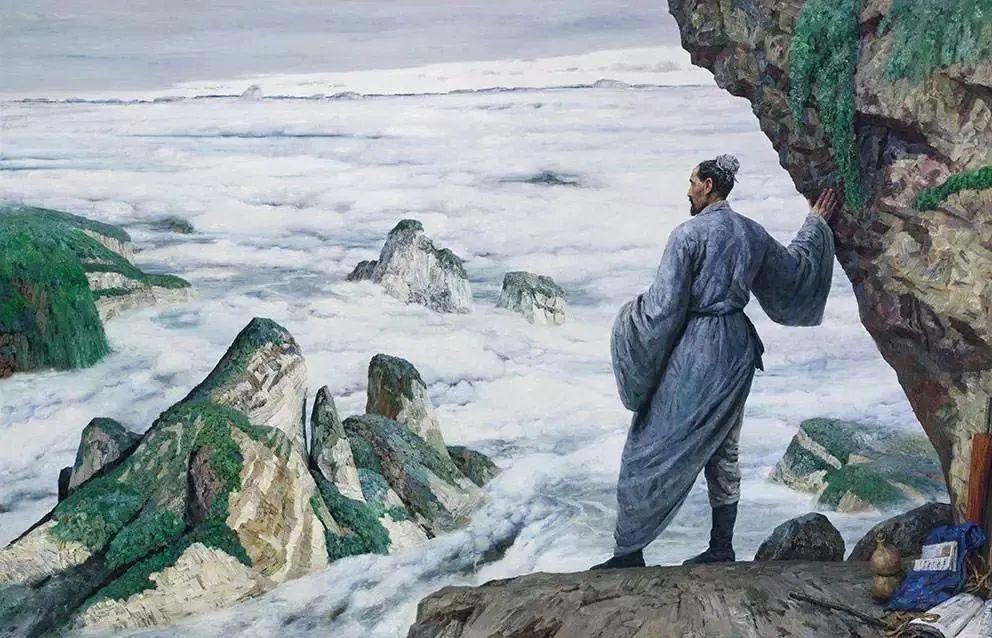

50歲“萬裡遐想”,最遠一次最後一次

1636年,50歲的徐霞客深感老病將至,

醞釀已久的西行計畫再不能遷延,

於是,毅然踏上旅途,

開啟了他一生中,

最重要也最壯的一次「萬裡遐想」。

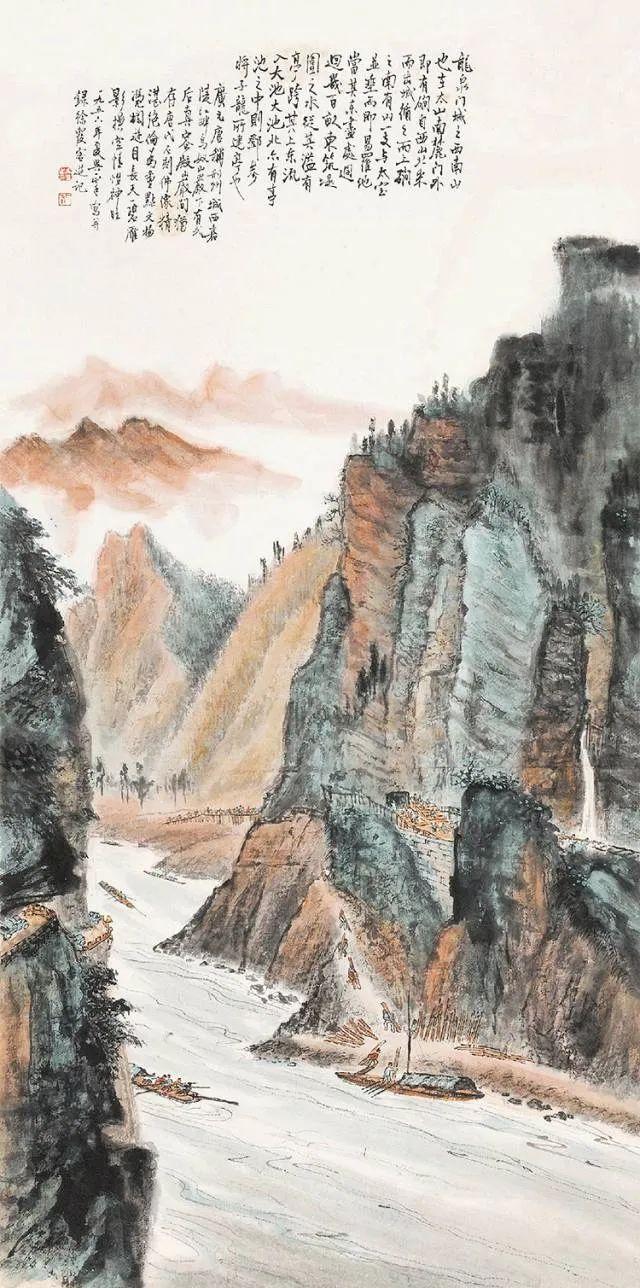

這一路,水陸兼程,美景與共:

江西的名山古寺;

廣西的林立石峰;

雲南的風花雪月;

無不令他眼界大開、身心俱淨。

1639年四月,徐霞客抵達騰越州(今騰衝),

並賦予其「極邊第一城」的稱號。

他本欲繼續西行進入緬甸,

奈何叢林中瘴氣甚厲,並有野人出沒,

權衡再三後,他最終放棄了出境的念頭。

騰衝,成了徐霞客人生旅程的終點站。

這次長達4年的行程,

是徐霞客生平最遠的一次,也是最後的一次。

實際上他在歸途中已經抱病,

長年的奔波已使得他“兩足具廢,心力交瘁”,

臨終前,他對前來看望的友人說:

我只是一介布衣,拿著一根竹杖、

穿著一雙草鞋,憑一己之力行遊天下,

雖死,無憾。

07

先生之風,山高水長

無論在何種情況下,

徐霞客在一日行程的終了,

總是要把當日經歷與觀察所得記錄下來。

有時日行百餘裡,

到晚上還要在危垣破壁之下,

點起油燈寫作。

甚至在露宿山野、寄身草莽的時候,

他還是要燃枯草照明,堅持寫遊記。

如此,才為後人留下了一部

煌煌六十多萬字的千古奇書!

明代文學家錢謙遜評《徐霞客遊記》:

「此世間真文字,大文字,奇文字…

不惟霞客精神不磨,天地間亦不可無此書也。 」

地質學家丁文江借徐霞客

鼓勵當時的青年奮發有為:

「今天下之亂,不及明季。學術之衰,乃復過之。

而青年之士,不知自奮,徒藉口世亂,甘自暴棄;

觀先生之風,其亦可自愧也乎! 」

為了紀念徐霞客取得的偉大成就,

國務院將5月19日定為「中國旅遊日」。

因為400多年前的這一天,

徐霞客寫下了遊歷天下的第一篇遊記。

如何評估徐霞客的一生?

也許遍尋所有的句子與詞彙,

都無法找到合適的語言。

因為沒有任何讚譽之詞,

能超越那樣的榮光。

如果非要用一句話囊括,

我們不妨選擇最樸素的字句:

霞客先生,

是用一生的時光,

去做了一件他最想做的事。

文 | 央視新聞《夜讀》整編

封面圖 | 視覺中國

你的人生是否渴望一次「霞客行」?

【寫留言】

監製丨徐冰 主編丨王若璐

編輯丨李津妱