嚴復:文明播火者,啟迪民智人

民國肇世之際,在學界有兩個人很有意思,一位是留著辮子,有著13個博士頭銜的北大教授辜負銘,就是那位一心想將中華國學精粹介紹到西方的國學大家。

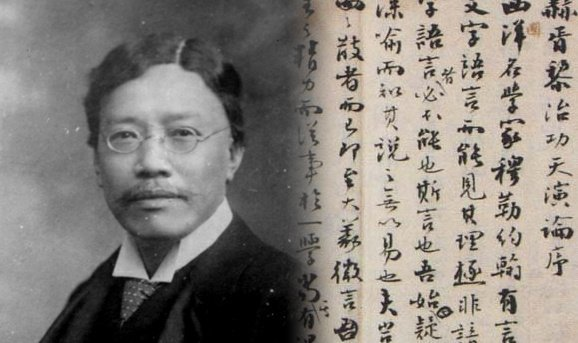

另一位也在北大,那可是京師大學堂更名為北京大學的首任校長,也留著辮子,一心要將西方先進理論引進中國的嚴復。

一個由里及外,一個由外及里,一般的模樣,一樣的習氣,都如同行走的千年古董,可是,誰也不可否認,他們都是那個“從舊時代跨向新時代”的精英,學貫中西的弄潮人。

相較之下,嚴復的名氣比稍小幾歲的辜負銘大得多,大學者梁啟超評價嚴復說,他「於中學西學皆是第一流人物」。

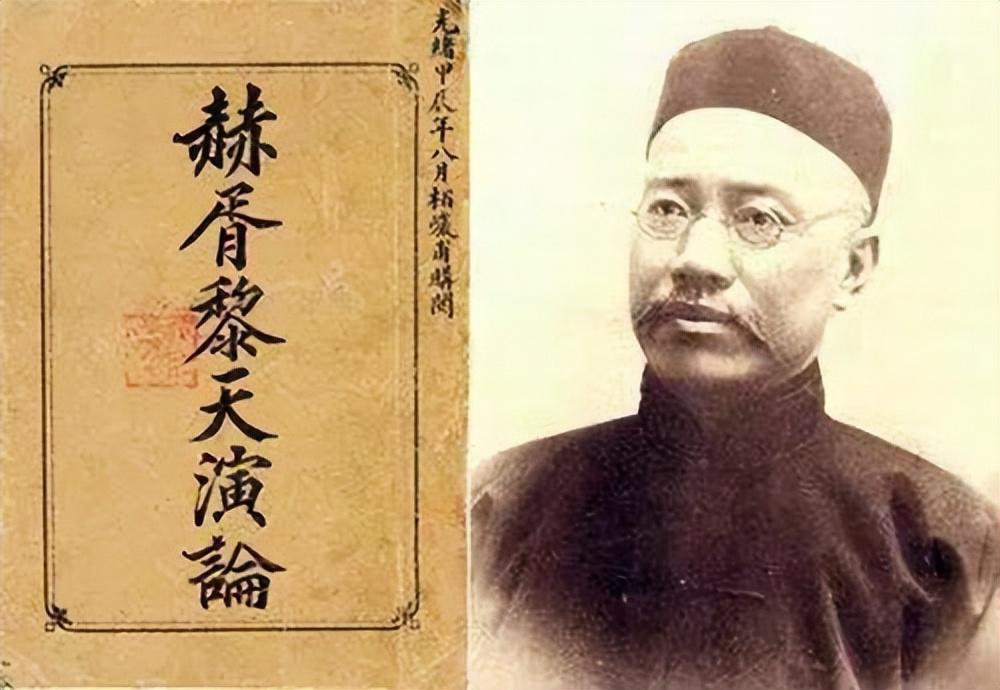

一提起嚴復,人們腦海中立即會跳出《天演論》,並且還伴隨著如翻譯家,教育家等諸多的頭銜,作為一位在近代極具影響力的資產階級啟蒙思想家,他在中國近代的歷史進程中扮演著極為重要角色。

嚴復是個相當矛盾之人,作為一位站在時代前列的知識分子,他卻是位保皇黨人,他提倡用西方科學文明來影響和改造中國,卻又對中國五行的風水學說精研入迷,他一邊著書立說,開啟民智,自己卻在沉浸在「福壽膏」的幻覺中,騰雲駕霧。

船政學子嚴復重歸故裡

最可笑的是,他學貫中西,卻醉心於科舉,位極人臣之時,還為清廷賞給他的一個“進士”功名而興奮不已,“報捐同知銜”,也就是花銀子買了個享受知州同等待遇的虛銜。

他立刻印在自己的名片之上,四處炫耀,難道他不知道曾國藩和左宗棠寫的那名聯,「替如夫人洗腳,賜同進士出身。」也不知道他為何對這買來的名頭看得這般重要,也許,他數次科舉的鎧羽而歸,讓他對此是病態般地追求了。

嚴復,字幾道,1854年出生於福州一中醫世家,13歲入福州船政學堂學習駕駛,23歲時同薩鎮冰等中國第一批留學生一起,赴英國學習海軍,在他的同學中,有著後來將中國拖向黑暗深淵的日本首相伊藤博文。

1878年,嚴復、薩鎮冰等中國第一批赴英留學生與英國格林威治皇家海軍學院的師生合影

他於英皇家海軍學院畢業後,便回國在母校福州船政學堂任教習,旋即被李鴻章挖去北洋水師學堂,一路重用提拔,官至學堂總辦,即校長,學生眾多,其中有後來的民國總統黎元洪。

嚴復前期的人生道路上遇到了兩個貴人,一個是在福州時的沈葆楨,此人是林則徐的女婿,時任兩江總督兼南洋大臣,並負責督辦南洋水師,而正是他的識人,讓嚴復在福州的學習及後來赴英國留學起了決定性的作用。

另一位是大清國首位駐外大使郭嵩燾,此人是湘軍元老,進士出身,眼光獨到高遠,由廣東巡撫轉入總理衙門,在任駐英公使任上結識嚴復,為忘年交,對嚴復開闊眼和思想轉變、提升都幫助極大。

嚴復在建設大清海軍的過程中貢獻巨大,他歷二十餘年在海軍任上,培養了中國近代第一批海軍人才,除了那些留洋回來的以外,其他各級海軍軍官皆出其門下,可以說,他為大清海軍的建設是嘔心瀝血,勳業卓著。

但是,甲午一戰讓嚴復痛心疾首,據他在日記中記載,他每每半夜起來嚎啕大哭,幾不欲生,為此,他決定以變法圖強來強國富民,以開啟民來提高國民的思想意識,於是,他將主要精力放在有系統地介紹外國先進思想的道路上。

他翻譯的著作俱是時代之精品,其中有亞達·斯密的《國富論》、斯賓塞的《社會學研究》、孟德斯鳩的《論法的精神》、約翰·穆勒的《論自由》、約翰·穆勒的《邏輯體系》等等,人稱“嚴譯八大名著”,當然,其中最著名、最重要的是赫胥黎所著《天演論》。

譯《天演論》時留影,左一為嚴復

在中國人的思想意識中,數千年來的儒釋道,都是唯心主義占主導地位,都是些虛無主義作為主要內容,是嚴復第一次將人類赤裸裸的生存法則,即適者生存的叢林法則擺在了國人面前,這對中國人固有觀念的衝擊,是具有強烈震撼的感覺的。

「物競天擇,適者生存」的生物進化觀點,本是闡述自然界的規律,但推而延伸的「世道必進,後勝於今」的社會進步理論,卻正好擊中了崇尚「大道至簡」的中國人的內心,如當頭棒喝,喚醒了一代又一代中國人。

這在當時的中國,優勝劣汰的自然法則,是起到了打擊封建勢力,啟發中國知識界探索西方資本主義的政治、經濟和文化的作用,維新派領袖康有為見此譯稿後,發出“眼中未見有此等人」的讚嘆,稱嚴復「譯《天演論》為中國西學第一者也」。

在翻譯上,他第一次提出了「信達雅」的理念,這成為以後翻譯的最高準則,當然,這個理論在日後不停地被提出,被討論,被爭議,但從未被否定,被超越,這是嚴復在翻譯領域所做的傑出貢獻。

他對清王朝是充滿了感情,他曾寫有一首清朝國歌,由皇室成員傅侗編曲,全文如下:「鞏金甌,承天幬,民物欣鳧藻,喜同袍,清時幸遭,真熙皞,帝國蒼穹保,天高高,海滔滔。

可惜,在被朝廷確定為國歌的六天后,武昌起義就爆發了,然後,隨著宣統退位,一切就結束了,從此進入民國時代,所以,此作也成為世界上存在最短的國歌,成一笑談。

袁世凱登基當皇帝

清朝滅亡,嚴復陷入迷茫,但袁世凱馬上將其招入麾下,讓他作為代表去同南方革命黨和談,這其實是袁大頭看中了他同南方大佬黎元洪的交情,以及他在各路陣營中的影響力,為其張勢而已

但是,嚴復從此是認為袁世凱是可以拯救中華的救世主,並在後來稱帝的鬧劇中成為「籌安六君子」 埋下的伏筆。

進入民國後,他在經歷了許多的起起伏伏後,最後也消停了不少,他先是在京師大學堂改為北京大學後,擔任了第一任校長,雖然只有不到半年的時間,但也在吸引人才和各項規章制度的製訂上,做了很多工作,為後繼的蔡元培等人的繼任,打下了良好的基礎。

在民初亂世中,嚴復始終是個迷茫之人,他擁護清朝,清朝退位,支持老袁稱帝,老袁垮台,對民國有了點點希望,又隨之打成一片,他崇尚的西方自由國度,又在第一次世界大戰的戰火中,將嚴復心中所有的希望燒得個乾乾淨淨。

他信仰的社會達爾文主義,在他心中也產生了動搖,他最後只能遠離政壇,落得個清閒,於是,他回到了福州老家,看雲聽雨,寫些閒筆以自消遣,極少與外人交流,一年後病逝,終年67歲。

縱觀嚴復的一生,都是深處於矛盾之中,他勇於探索,矢志不渝,對自己有著強烈的自信心和社會責任感,用一句時尚的話來說,就是有著一顆強國的初心。

嚴復墓

李克強總理曾評論說,「每個中國人都應該記住嚴復。嚴復學貫中西,是第一批'放眼看世界的中國人',他向國人翻譯介紹西學,啟蒙了幾代中國人,同時又葆有一顆純正的'中國心'。

他一生不懈地努力,在那個時代又四處碰壁,以至於後來在絕望中自甘墮落,他登上過高峰,也跌落下神壇,他是政治上的失敗者,卻又是近代翻譯的先驅與偉大開拓者,現在,他的地位與貢獻相比,落差是很大的。

在那個曾被他頌之為「民物欣鳧藻,喜同袍,清時幸遭」的時代,轉而成為「華風之敝,八字盡之:始於作偽,終於無恥!」的激憤,在這樣的時代環境中,嚴復能又復能何為哉。

故而,經濟學家郞鹹平曾說過一段頗耐人尋味的話,“只有讀懂了嚴復的悲劇,才能理解中國如今的悲哀。”