陶淵明「不為五斗米折腰」的典故,可謂家喻戶曉。這個故事好像也在教育我們,做一個人要有氣節和立場。但實際上,陶淵明根本不是因為什麼氣節而不折腰。

在兩晉時期,士族把持朝政,庶族寒士根本無力進入權力中心,形成了「上品無寒門,下品無士族」的政權統治結構。

陶淵明的曾祖陶侃是東晉初年名將,手握強兵鎮守長江中游,都督八州軍事,封長沙郡公,煊赫一時,死後追贈大司馬。他的祖父陶茂官至太守,父親亦曾出仕。所以陶氏地位雖不如南下名門望族高貴,但也是潯陽的大族,不是一般的庶族寒門可比的。

陶淵明的「啃老」生活一直到他29歲時方才結束。西元393年,陶淵明做了個江州祭酒的小官,後來辭官。讓他做主簿,也不做。公元400年,投奔桓玄,因母親去世辭職。西元404年,做了劉裕的鎮軍參軍。又一年做了劉敬宣的建軍威參軍。後來他替劉敬宣上表辭職,自己也隨著去職,同年秋任彭澤縣令。

而對於一個「猛志逸四海,騫翮思遠翥」的人來說,去作一個小縣令著實是很委屈了。在這種情況下,有一個比他門第出身都不如的督郵來檢查工作,而縣吏還要提醒他:「應束帶見之。」就有點「是可忍,孰不可忍」了。於是只做了81天縣令的陶淵明,就掛印去職了。

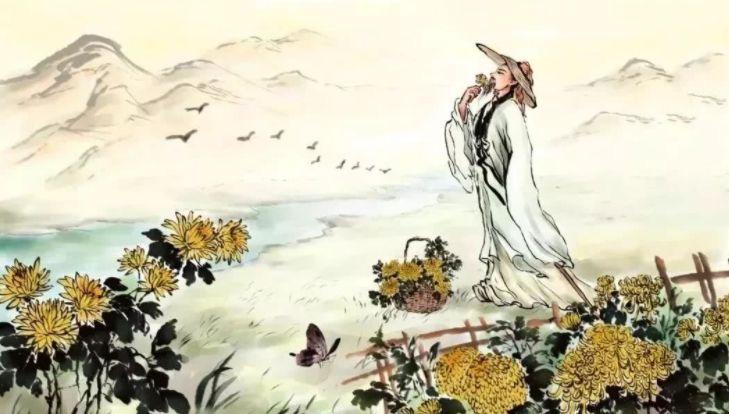

從西元405年秋到西元427年,陶淵明同學過了21年的「採菊東籬下,悠然見南山」的隱居生活。

陶淵明的一生,29歲前啃老,前後13年的“失業再就業”,21年的隱居,可謂是任性的一生。

所以,陶淵明雖不乏氣節,但要說他「不為五斗米折腰」實在是過分了。