文/孟昭庚

隨著小說《林海雪原》及由此改編的電影、京劇、電視劇的熱門,偵察英雄「楊子榮」的故事可謂婦孺皆知。作家筆下的「楊子榮」是根據現實生活中的真實人物,經過藝術加工塑造出來的。多少年來,人們一直對「楊子榮」的人物原型充滿好奇。經過長時間的尋找查訪,直到1974年,偵察英雄「楊子榮」的身世之謎才被破解。

小試身手勸降土匪

其實,「楊子榮」的人物原型真名叫「楊宗貴」,1917年1月28日,楊宗貴出生在山東牟平寧海鎮嵎峽河村。楊宗貴的父親叫「楊世恩」,母親叫「宋學芝」,他們都是貧苦的農民。 1920年春,三歲的楊宗貴隨父母、哥哥、姊姊以及小弟弟搭上鄉村的一艘「刮蔞」船去闖關東。一路上風餐露宿,幾經生死,全家6口才在安東(今丹東)郊外的大沙河村落腳。為了生計,楊世恩找了個瓦工的活兒,女兒跟人家學紡絲。後來,一家人在東北實在難以維持生計,楊世恩決定自己和女兒留下,妻子帶著三個兒子返回老家牟平。

回到嵎峽河村後,宋學芝辛苦撫養兒子。八歲時,楊宗貴被母親送到村裡的私塾讀書。楊宗貴十二歲那年,母親託人把他帶到安東,讓他繼續求學。可兩年後,父親染病身亡,楊宗貴只得輟學來到姊姊所在的工廠學繅絲。三年學徒期滿後,他成了一把繅絲好手。後來,楊宗貴又跟人結夥到鴨綠江上放木排、當船工。這是十分危險的工作。楊宗貴在大風大浪中練就了一副好身板,鍛鍊出了過人的膽識。他還給大戶人家護過院,最後在鞍山千山採礦區當上了採礦工。

1943年,在礦上工作的楊宗貴見工頭又無故毒打工友,實在忍無可忍,奪過鞭子把日本監工狠抽了一頓。因為擔心日本人報復,在工友們的幫助下,他逃出了礦山,返回老家牟平。楊宗貴在東北闖蕩了14年,飽嚐了人間的疾苦和生活的辛酸,也使他對社會底層的生活,對關外的風土人情、鄉風民俗、野史軼事、行幫黑話,都有所了解,甚至對土匪、地痞的黑話也都能略知一二。豐富的社會閱歷和生活積累,為他後來成為偵察英雄,奠定了基礎。

回到老家的楊宗貴參加了村裡的民兵組織。 1945年初秋,抗日戰爭勝利了。山東的八路軍大擴軍,中共牟平縣委要在全縣動員1600名青壯年參軍上前線。身為民兵骨幹的楊宗貴也躍躍欲試。因為擔心新婚妻子和母親阻撓,他瞞著母親和妻子去鄉公所用“楊子榮”這個名字報名參軍。到縣裡集中後,楊子榮和其他新兵被送到了幾百里外的萊西縣水溝頭村進行整訓。新兵入編後,他被編入八路軍膠東的一支老部隊。因為他的年齡比營長還要大,所以連長、指導員就把他分配到炊事班當一名火頭軍。楊子榮早年讀過書,特別喜歡《三國演義》和《水滸》。入伍後,他不怕吃苦,機智幽默,領導才能很快體現出來。有作戰經驗的老同志看出楊子榮是棵好苗子,於是開始注意對他進行培養。

楊子榮所在部隊奉命開到牡丹江地區後,立即投入到緊張的剿匪戰鬥。 1946年3月16日,支隊首戰草甸子。楊子榮所在的七連一班班長身負重傷。一班是連裡的尖刀班,沒有個好班長可不行。連長和指導員決定楊子榮擔任一班班長,立即到職。楊子榮率領全班的戰士在隨後的剿匪戰鬥中,表現得異常勇敢。特別是在杏樹底村剿匪戰鬥中,他孤身一人闖入敵陣,硬是把400多名土匪給勸降了,堪稱整個東北地區剿匪戰鬥的一個奇蹟。

杏樹底村是位於牡丹江北部的一個小山村,這裡集結了從各處竄來的土匪400多人,他們憑藉村子的有利地形和村周圍高大的土牆、堅固的工事,與我剿匪部隊對峙。 3月22日,圍剿杏樹底村殘匪的戰鬥打響了,楊子榮帶領尖刀班為全連開路,沖在最前面。但由於土匪武裝火力太猛,組織了多次進攻,都沒有成功。為了儘早結束戰鬥,減少部隊傷亡,指揮部命令炮火支援。幾顆砲打過去,敵方陣地和村子裡立刻濃煙滾滾,村子裡婦女小孩的哭喊聲傳出來。如果再打下去,雖然能把土匪消滅掉,但村里的老百姓也將遭受更大的損失。在砲擊的間隙,楊子榮徵得連長、指導員的同意,隻身前往村里勸降土匪。在楊子榮的勸說下,許多土匪開始動搖。這時,幾個土匪頭目出來了,為首的分別是從青樹村、北甸子逃來的殘匪許大虎、王洪賓和家住本村的郭春富、康祥斌。許、王二人色厲內荏,叫囂著誰投降就槍斃誰,郭、康二人因家在本村,不能不顧及鄉親們的死活,經楊子榮和老鄉們的一番勸說,有了投降的意思。於是,許、王一夥與郭、康一夥圍繞投不投降問題發生了爭執,互不相讓。最終,還是郭、康人多勢眾,佔了上風。為避免土匪火併,楊子榮趁機利用矛盾做郭、康二人以及許、王一方的工作,動之以情,曉之以利害。最後,在郭、康二人帶動下,土匪們紛紛把槍扔到楊子榮的身邊。許、王二人見大勢已去,也垂頭喪氣地把槍扔到了楊子榮的腳下。

一場血戰,就這樣地被楊子榮勇敢機智的舉動化解了。楊子榮因此榮立特等功,被評為戰鬥模範。團裡把他調到了團部偵察排,楊子榮很快便擔任了偵察排排長。為推動剿匪鬥爭深入開展,智勇雙全的楊子榮曾被團長叫去,在全團幹部大會上介紹偵察匪情的經驗。

臥底匪窩智剿“座山雕”

經過幾次大規模剿匪戰役,到1946年年底,大股土匪基本上被消滅或打散,剩下少數匪首帶著七零八落的殘匪,三五一夥地潛進深山密林之中,繼續作惡,殺害我黨員、幹部和土改積極分子。

1947年1月的一天,在海林縣模範村農會辦公室的地上,突然出現一封寫給農會主席賈潤福的信。原來是當地大土匪「座山雕」向農會索要20件棉衣、10袋白面,限3天內送到胡家窩棚,否則要他的腦袋的勒索信。賈潤福立即將這封信送到駐海林的解放軍牡丹江軍分區第二團團部。團首長對信的內容進行了研究,決定派偵察排長楊子榮帶領有作戰經驗的孫大德、魏成友、趙憲功、孫立珍、耿寶林等6人化裝成土匪,打進敵人內部,見機行事。

「座山雕」,本名張樂山,匪眾稱其為「三爺」。張樂山原籍山東昌濰,出生於三代慣匪世家,時年已近古稀。早前軍閥張作霖、日本人都曾清剿過他,但都沒有成功。國民黨軍隊開到東北後,招撫他為東北先遣軍第二縱隊第二支隊司令。經過我軍圍剿後,現在「座山雕」的部隊只剩下20多名匪徒,與我剿匪部隊周旋於海林北部山區的密林中。 「座山雕」為人狡猾多疑,深居簡出,其巢穴只有幾個親信知道,我軍曾用大部隊尋剿,但毫無所獲。

1947年1月26日(陰曆正月初五)傍晚,楊子榮等偵查員經過周密的準備,從海林駐地出發,一直往北走。天黑以後,在蛤蟆塘發現燈光,靠近一看,是伐木工人住的窩棚,有十幾個像是伐木工人,「把頭」姓孟。楊子榮知道這種「把頭」跟土匪一定有勾結,便用黑話對孟把頭說:「三老四少,行個方便,娘家失火燒了,想藉問個道,找小孩他娘舅去。」這段黑話的意思即想投靠「座山雕」。孟把頭只顧吸煙,不理不睬。楊子榮又用「黑話」跟孫大德交談,孟把頭很注意聽,又裝作不懂,還盯著楊子榮腳上穿的大頭鞋。楊子榮注意到孟把頭的神情,便順口對他說,如何在東寧和八路交火,如何打埋伏,如何從八路腳上扒下大頭鞋等。孟把頭有點相信了,但始終未向楊子榮吐露真言。為了使孟把頭深信不疑,楊子榮等人在工棚裡住了幾天,便到夾皮溝佯裝土匪“搶”了群眾幾隻雞帶回工棚。此時,孟把頭才相信他們的身份向楊子榮吐露了與「座山雕」有聯繫的實情。於是,楊子榮用「黑話」告訴孟把頭:「我們是東寧吳三虎的部下,本人是吳三虎的副官,與共軍遭遇戰中,吳三虎被打死,隊伍被打散,當地呆不下去了,想投奔三爺入夥,若三爺為難,就藉個方便,歇歇腳,過幾天就去投靠吉林國軍」。孟把頭說:“兄弟我姓孟,名繼成,是三爺的聯絡副官,弟兄們如果有誠意,兄弟我願意給挑門簾。”楊子榮一聽大喜,連忙說:“全靠大哥栽培。”孟把頭說:「我領你們先去一個地方,在那裡避避風吧。」孟把頭一揮手,轉身就往山裡走。約摸走了20幾里路,面前出現一個空木棚子。孟把頭對楊子榮說:「這裡共軍來不了,你們等消息吧!」說完就走了。

楊子榮等人被丟在窩棚裡,一連四五天沒人照面。後來,老姦宏的「座山雕」只派土匪連長劉漢忠等二人來和楊子榮接合。劉漢忠用「黑話」盤問楊子榮的來歷,楊子榮按事前編好的理由,對答如流,土匪連長很滿意。楊子榮故意大發脾氣,把匣槍往鋪上一摔,說:「你們太不夠朋友了,等了好幾天,三爺也不見面。」土匪連長趕緊賠禮道歉:「實在對不起,八路鬼得很,三爺怕上當,你們莫怪,就去報告,兩天後我們再來」。過了兩天那個姓劉的果然來了,說:「三爺歡迎與你們合夥,還要和你拜把兄弟,已派人到牡丹江置辦東西去了。」就這樣,楊子榮他們取得了土匪的信任,打進了威虎山「座山雕」的匪巢。

後來,楊子榮憑藉機智和勇敢,與土匪們周旋,最終和我剿匪部隊裡應外合,成功地將“座山雕”一夥土匪一網打盡。當楊子榮將黑洞洞的槍口抵在「座山雕」的腦袋上時,「座山雕」大吃一驚,結結巴巴地問楊子榮:「你們…」楊子榮哈哈大笑說:「不瞞你說,張三爺,張司令,兄弟我們是共軍的偵察員,你落網了!」「座山雕」一下子癱坐在地上,乖乖地當了俘虜。

1947年2月19日《東北日報》以頭版頭條發表了這則消息。消息以《戰鬥模範楊子榮等活捉匪首座山雕》為題報道說:「牡丹江分區某團戰鬥模範楊子榮等六同志本月2日奉命赴蛤蟆塘一帶便裝偵察匪情,不辭辛勞,以機智巧妙方法,日夜搜索偵察。月7日,勇敢深入匪巢,一舉將蔣記東北第二縱隊第二支隊司令座山雕張樂山以下二十五名全部活捉,創造以少勝多殲滅股匪的戰鬥範例。匪窩棚,並繳獲步槍六支、子彈六百四十發、糧食千餘斤」。

清殘匪不幸犧牲

1947年2月20日,即楊子榮等智擒「座山雕」的第14天,團部接到了梨樹溝屯群眾報告,說在鬧枝溝附近發現了匪情,其中就有「鄭三砲」等落網的匪徒。這股土匪人數不多,但都是一些頑固分子,很難對付。他們戒心大,潛散隱密,不易接近,尤其是「座山雕」落網後,鄭三砲等匪徒更加小心謹慎,輕易不露出行蹤,這給抓捕工作製造了很大的困難。二團團長決定「偵打結合」,組成能「偵」善戰的小分隊,追蹤進剿,即大部隊在外圍配合,小分隊在內部搜索,內外合力,一舉掃蕩殘匪。這支小分隊由兩個偵察班和一個機槍班共30多人組成,偵察排長由楊子榮擔任,團副政委曲波隨隊親自指揮。

1947年2月21日下午,曲波和楊子榮帶領小分隊從海林出發,半夜時分到達黑牛背,次日早晨到達梨樹溝屯。政委曲波率部隊在此地休息,楊子榮則於當天下午率孫大德、魏成友等5人悄悄離開屯子,秘密前往鬧枝溝偵察匪情。黃昏時分,楊子榮等人在離鬧枝溝口不遠處發現了一座日偽時期的勞工大棚。他們摸進去,發現裡邊空無一人。但是地上留有燒過的一堆木炭,用手一摸,尚有餘溫。楊子榮斷定,土匪在這裡待過,離開時間也不是太久,極有可能回鬧枝溝巢穴過夜。由於天色已黑,辨不清方向,所以楊子榮決定立即返回梨樹溝屯,將偵察的情況向曲波報告。

1 9 4 8 年4月,《林海雪原》的作者曲波在法庫戰役中左臂負傷。這張照片是他與夫人劉波的合照

第二天凌晨,楊子榮按照曲波的指示,由農會幹部鄭玉吉做嚮導,帶著小分隊從駐地出發了。當時正是數九寒天,林海山區氣溫是零下30多度,盤山小徑上雪深過膝,戰士們出門不久,單薄的棉衣就被刺骨的北風打透了。戰士們忍住嚴寒,繼續前進。鬧枝溝越來越近了,嚮導鄭玉吉伸手向前一指,告訴楊子榮:離山樑上馬架房已不到一里路了。為了不驚動土匪,楊子榮讓嚮導停在這兒等曲波的後續部隊,他自己則和偵察隊的孫大德、魏成友等4名戰士匍匐前進,慢慢向窩棚靠近。

楊子榮等人一點一點地接近土匪的窩棚,當他們接近馬架房時,屋門突然被拉開,草編的門簾子掀動一下,一個人影閃了出來。後來查明,此人叫「孟老三」。楊子榮以為土匪發現了他們,便迅即隱蔽在一棵樹後,其他戰士也臥姿舉槍,準備投入戰鬥。待觀察一會後,楊子榮發現是虛驚一場。孟老三原來是起床方便,待他回身進屋後,楊子榮立即從樹後閃出,握著槍躡手躡腳地向屋門摸去。此時鄭三砲、丁煥章、劉維章、程樹林、馬連德、牟成順等匪徒已被凍醒,龜縮在大炕上。楊子榮撩開草編門簾子,猛地飛起一腳將破板門踹開,舉槍進屋,大吼一聲:「不許動,都舉起手來!」孟老三聞聲一抖,連忙俯身抄起步槍。鄭三砲則驚叫:「共軍來了,快拿傢伙,打!」匪徒們亂作一團,紛紛起來拿槍,孟老三首先持槍下炕迎擊。楊子榮立即搶先扣下板機……不料槍未打響,子彈未出膛。孟老三見「共軍」槍未打響,順勢開了一槍,這一槍正中楊子榮左胸上部,楊子榮趔脩一下便撲倒在地。這時孫大德快速衝到馬架房窗台下面,魏成友尾隨其後。兩人本想開槍增援楊子榮,未料土匪們從窗戶往外射擊的火網使孫大德、魏成友抬不起頭來。孫大德想往屋裡丟手榴彈,因怕傷著楊子榮只好作罷。此時他還不知道楊子榮已中彈倒地,不能繼續戰鬥了。

鄭三砲困獸猶鬥,掀開草簾子舉著匣子槍向小分隊射擊。就在草簾子掀動的一剎那,魏成友看到了躺在地上的楊子榮。孫大德意識到大事不好,楊排長不是受傷就是遇難了?孫大德一看到鄭三砲的凶相,於是端槍扣動扳機,不料槍也沒打響。但鄭三砲沒有舉槍還擊,而是躍身逃到屋裡頑抗起來。趁此間隙,孫大德不顧一切地掀開草簾子進屋,把躺在地上的楊子榮迅速拖出屋外,然後俯身抱起來就跑。楊子榮血染戰衣,尚存一息,吃力地對孫大德說:「大德,任務…」話未說完就犧牲在孫大德的懷裡,年僅30歲。這時,曲波帶領的小分隊趕到了,戰友們見楊排長犧牲了,悲憤至極,全都紅了眼,相繼來到窗前往屋裡一陣猛烈地射擊。曲波命令魏成友:「快,上屋頂從窗戶往屋裡扔手榴彈!」魏成友受命後,迅即繞到馬架房的東側上了房。從窗戶丟進綁在一起的集束手榴彈,只聽「轟隆」一聲巨響,端了土匪的窩。土匪丁煥章、劉維章二人被當場炸死,鄭三砲等三人被炸傷,馬連德因頭頂一口鐵鍋僅受一點輕傷,但也完全喪失了反抗能力。小分隊戰士們滿腔怒火,一陣排槍如驟雨般狂射,土匪基本被消滅。但舉槍打死楊子榮的孟老三卻狡猾地從房後越窗而逃,隱匿山林,成為7個土匪中唯一的漏網之魚。全國解放後,孟老三在鎮壓反革命運動中被判無期徒刑。

走膠東尋訪英雄出處

剿匪英雄楊子榮的遺體被小火車運回海林縣,停放在縣中學教室裡,前來焚香燒紙的群眾絡繹不絕。 1947年3月17日上午11時,牡丹江軍分區第二團的全體官兵及海林縣各界人士,在今朝鮮族中學廣場隆重舉行追悼大會。當時的縣委書記孫以謹致悼詞,牡丹江軍分區首長宣讀東北軍區發來的命令,授予楊子榮為“特級偵察英雄”的光榮稱號,命名楊子榮生前所在的偵察排為“楊子榮排”。追悼會結束後,楊子榮的靈柩被護送到海林東山下墓地安葬。烈士墓前豎有一塊高3米的木碑,上端鑲有一顆五角紅星,木碑左上角寫著:「為建立獨立民主而奮鬥的烈士千古」,正中是「英名永在,浩氣長存」8個大字。

楊子榮犧牲後,有關他的身世一直都是個謎。戰友曲波在《林海雪原》書中,也只交代了楊子榮的老家在膠東半島的一個農村,至於具體是哪裡也沒有記載,甚至連楊子榮的照片也沒有一張。中共海林縣委每年都接到從全國各地寄來的信,來信都熱切地詢問有關楊子榮烈士的情況,社會上也出現了許多關於楊子榮身世的不同說法。這引起了牡丹江市委會和黑龍江省委的重視。據此,中共海林縣委做出決定:把尋訪楊子榮身世,當成全縣一項重要的政治任務限期完成。於是,以時任海林縣民政局副局長、海林縣烈士陵園管理站站長關會元為首的調查小組成立了。 1966年9月,關會元帶隊南下,第一站便是前往楊子榮生前戰友較為集中的北京。

他們首先找到《林海雪原》的作者、也是當年楊子榮的團首長、時任一機部辦公廳副主任的曲波。當時的曲波,因《林海雪原》一書而成為「文藝黑線人物」,一夜之間成了「牛鬼蛇神」,名在「橫掃」之列。當關會元見到曲波時,他正在遭批鬥。在這種不便深入交談的情況下,曲波只能簡單地告訴關會元,他們的戰友孫大德也在北京,可以去找孫大德問一問。關會元找到了孫大德。但孫大德也只知道楊子榮是膠東人,這與曲波在《林海雪原》裡的描述大致相同。關會元帶領調查小組一行人馬不停蹄地趕赴膠東半島的榮城、牟平、文登、乳山等4個縣。在這幾個縣數百個村屯裡,哪一個是楊子榮的家鄉?調查組查閱了1000多位解放戰爭時期在東北戰場犧牲的烈士資料,但是沒有一個與楊子榮情況相近、相符的。調查組只得無功而返。

1968年5月,關會元率調查小組再次到北京,透過孫大德找到了楊子榮生前所在的團部。該團副政委姜國政也是楊子榮生前的老戰友之一。 1947年,他擔任牡丹江軍分區二團一營的幹事,是林海雪原剿匪戰鬥的參加者之一。聽到海林縣派人查尋楊子榮生平情況,姜國政非常激動,他說:「楊子榮為了革命事業獻出了生命,我們作為他的戰友和同志,如果連烈士的身世都說不明白,就太對不起先烈和後人了。文革」期間極複雜的政治環境下,以部隊回憶軍史為由,衝破了個別單位「造反派」的種種阻撓,把楊子榮在北京的老戰友曲波、孫大德、劉崇禮、魏成友等人召集到一起,召開了「老戰友追憶楊子榮座談會」。座談會使得二十多年未見面的老戰友得以重逢。大家百感交集,發言十分熱烈。老戰友們七嘴八舌,有的說楊子榮的家鄉在文登,有的說是榮城,有的說可能是牟平,眾說不一。談到楊子榮相貌時,由於誰都沒有楊子榮生前照片,就用語言回憶、描述楊子榮:長臉、顴骨略高、濃眉大眼,有少許絡腮鬍子,身高在1.70米左右,性格爽朗、健談…為了確保調查工作深入開展,姜國政親自安排抽調了兩名部隊人員與海林調查組一起前往膠東,開展查找工作。在那個年代,有軍代表參加,辦起事來就順利得多了。

調查團隊冒著氣溫高達攝氏四十度的大暑天第二次來到煙台。煙台地區革命委員會得知調查小組的來意,非常重視,特地召開了電話會議,要求各縣區成立“尋找楊子榮辦公室”,各縣、區公安、民政、武裝部通力配合,支持海林調查組開展調查。根據這個要求,各縣區列印了相關文件,下發到數百個大小村屯,並張貼了數千份尋查廣告。許多公社也利用大喇叭,一天廣播三次,要求群眾緊急行動起來,協助海林縣查找楊子榮身世。兩個月後,關會元率領的調查小組把重點移至牟平。僅三天,調查小組就掌握了與楊子榮有關的線索127個,對其中有價值的線索,經過近三個月的調查核實,發現有三個基本情況與楊子榮較為相近的線索。調查小組與幾位相關人員又進行十幾天核查,排除兩個不確定因素甚多的線索,把目標集中在嵎峽河村一戶楊姓人家。

據牟平縣一位老民政幹部反映說:在嵎峽河村有一位叫宋學芝的老太太,她的兒子叫楊宗貴,1945年秋天參加八路軍後開往東北,一去就杳無音信。 1950年,在東北打工的本村村民順子回鄉後,向鄉政府反映,他在東北親眼看見楊宗貴當了土匪,搶奪老百姓家的東西。根據順子的反映,鄉政府作出決定,不再承認她家是軍屬。還把她家當成階級敵人進行鬥爭。楊宗貴的妻子許萬亮背上了個「土匪家屬」的黑鍋感到沒臉見人,憂思成疾,鬱鬱而終。老太太宋學芝不服,她根本不相信兒子楊宗貴會從隊伍上開小差去當土匪。於是她背著乾糧,到縣裡、專區上訪,多年來一直未停。後來,縣委認為:村裡和鄉裡依據傳言證據不足,在1957年給楊家定了個「失蹤軍人家屬」。 1958年冬天,民政部門給楊家送去了「革命犧牲軍人家屬光榮證」,確認了她家的烈屬身分。但後來在社會主義教育運動中,公社和縣裡又取消了楊家的烈屬待遇。老太太宋學芝又不服了,一直不停上訪。晚年重病臥床的老太太曾念叨:「電匣子裡說的楊子榮是不是俺兒子宗貴呢?」楊子榮的哥哥楊宗福聽他娘不住地念叨,就勸慰老娘說:「娘啊,天下重姓重名重字的多著呢,要是的話,那部隊上咋沒打信告訴咱家呢?」儘管當時公社、大隊和生產隊都知道中國有個英雄叫楊子榮,但在嵎峽河村誰敢把楊子榮這個英雄與本地的逃兵、土匪楊宗貴聯繫在一起?善良質樸的鄉親們,包括楊宗貴的哥哥楊宗福都不曾這樣想過。

根據這一重要線索,調查小組立即去北京與姜國政、曲波溝通分析。曲波明確地告訴調查小組,1947年農曆正月,楊子榮和小分隊的幾個人為了探尋匪踪,迷惑暗匪,確實佯裝成土匪在夾皮溝一帶“搶”過群眾的東西。這麼說來,村民順子所說的事並非空穴來風。事有湊巧,那天跟楊子榮同住一個村子的叫順子的人闖關東後,正好在楊子榮“搶”東西的那家幹活,楊子榮跟順子照面後雙方都大吃一驚,但順子裝著不認識楊子榮,而楊子榮又不好向順子作解釋。楊子榮這次與順子在千里之外的相遇,竟改變了烈士在家鄉人心目中的形象,也改變了烈士家人的命運。

為了核實有關嵎峽河村的情況,調查小組從已經掌握的線索中挑選出當年當兵去東北而後復員回鄉的六七個老兵,請牟平縣革委會把老兵召集到縣招待所開座談會,請他們回憶,當年哪幾個跟他們同時參軍又一起去東北而犧牲在東北戰場上的?有幾個二團的老兵異口同聲地說:「楊子榮是我們部隊的戰鬥模範呀,他是我們二團剿匪時犧牲的。」因為他們沒有和楊子榮編在一個連和一個營裡面,沒有直接接觸過楊子榮,所以對楊子榮的一些具體情況也不清楚,但他們能肯定楊子榮百分之百是膠東人。與楊子榮同在一個鄉的老兵韓克利回憶說:那一年,他和楊宗貴前後腳到鄉公所報的名,楊宗貴問韓:“你報的是真名嗎?”韓回答:“是”。楊說:「俺沒用真名,俺用的是字。俺老家這兒有一大家子人呢,還有俺媳婦。」三天後,他們鄉的新兵被送到縣裡集中時,不知何故,縣裡竟將他們鄉的新兵劃開來跟別的區的新兵編在一個大隊,他和楊宗貴不在一個大隊,楊宗貴曾告訴過他,他那個大隊的人一個全認不得。調查小組據韓克利的回憶分析:當時,膠東地區是國共兩黨爭奪的焦點地帶,拉鋸戰很兇。一個小村莊經常今天是共產黨管,明天又來了國民黨,當地一些青年參加革命時,為了不給家中親人造成麻煩,所以隱姓埋名從軍者很多。楊宗貴沒有用眾所皆知的真名而報自己的字去投軍,是完全符合當時情況的。

位於海林市殉道者陵園的楊子榮雕塑

韓克利的回憶提供了楊宗貴參軍時不是用真名而是用自己的字的重要線索。這條線索極為重要,只要能查到楊宗貴的字,那就真相大白了。還有一個姓薑的老兵回憶道:「記得那年新兵在牟平集中時,有一個年近三十、好像叫楊什麼貴的人,跟我臨時編在一個班,俺倆拉家常時,他說他一個人有兩個名字,現在報了個新名字,他家好像是在什麼河村。那個姓楊的新兵分開了,以後一直就未見過面。老太太為兒子上訪的事兒,他按捺住心中激動,把薑老兵請到另一個房間讓他仔細地回憶。兩個小時後,關會元見他還沒想起來,便問是不是叫嵎峽河村?姜老兵拍著大腿說:“對!對!就是嵎峽河村,一點不錯!”

嵎峽河村位於牟平縣寧海鎮正南,地處偏遠,居住著百餘戶人家。調查小組找到了村裡的楊宗福老人,可老人回答得很乾脆,自己的親弟弟不會是楊子榮。

關會元追問楊宗福:“楊宗貴的字叫什麼?”

楊答:“俺叫‘子祿’,他叫‘子榮’,他還有這個印章,在東北扛活時,用這個印章領工錢。”

關問:“楊宗貴的相貌、身材啥樣?是哈時候參軍的,性格怎麼樣?”

楊答:“他長得濃眉大眼、長方臉、高顴骨,還有點連鬢鬍子。鬼子投降那年秋天參軍走的,能說會嘮,跟人處得來。”

這與曲波、孫大德、魏成友和諸多老兵的回憶吻合。

關會元又問:“楊宗貴是不是結過婚?媳婦叫什麼名?”

楊答:“結過婚,媳婦叫許萬亮,1952年秋天就死了。”

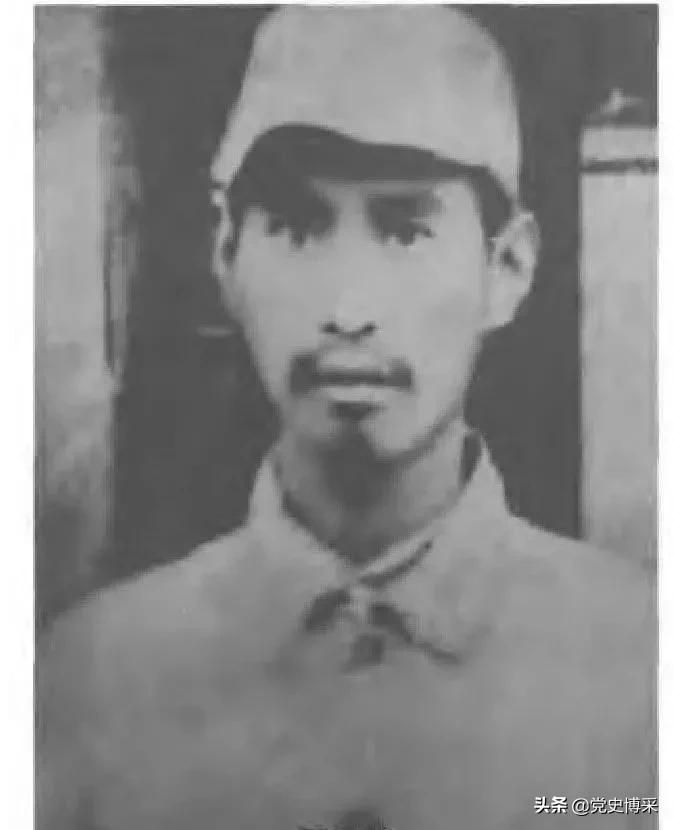

綜合以上狀況,調查小組確認:楊宗貴與楊子榮同為一人,英雄的籍貫、身世、社會關係等基本情況業已搞清。但直到此時,調查小組還未能蒐集到一張楊子榮的生前照片。 1974年的春天,一張照片郵到了關會元手中。這是當年一位畫家為英雄楊子榮創作肖像時團政治處宣傳股長提供的楊子榮在慶功會上披紅戴花的一張照片。聽說海林縣正在向各方面徵集楊子榮的照片,於是老畫家便用掛號信將照片寄給關會元。關會元激動萬分,當即請人將照片翻拍放大,然後專程去北京找了曲波和姜國政等人確認。楊子榮的戰友們驚呼:「是從哪裡找來的,這就是楊排長呀!」照片又被送到牟平縣嵎峽河村,楊宗福老人見到照片,老淚橫流、泣而無語。村上的老人異口同聲地指著照片說:「這是宗貴呀!」至此,尋找英雄出身地的工作進行了8年,其中經歷「文革」等困難,終於將英雄的身世調查清楚,告慰英雄英靈。偵察英雄楊子榮的身世之謎也終被破解。

出自:《黨史縱橫》