文|令狐伯光

最近,國產劇有好幾部古裝劇播出,分別是《說英雄誰是英雄》《夢華錄》,這兩部劇都有較為激烈的武術戲,而且過去的武打演員還不少。

眾所周知,現在的國產影視劇武術是越來越爛了,其中有個重要原因就是練家子的武術演員越來越少了,而以前武術演員那就不用提了,其中有一位演員是讓伯光君非常懷念的武術演員。

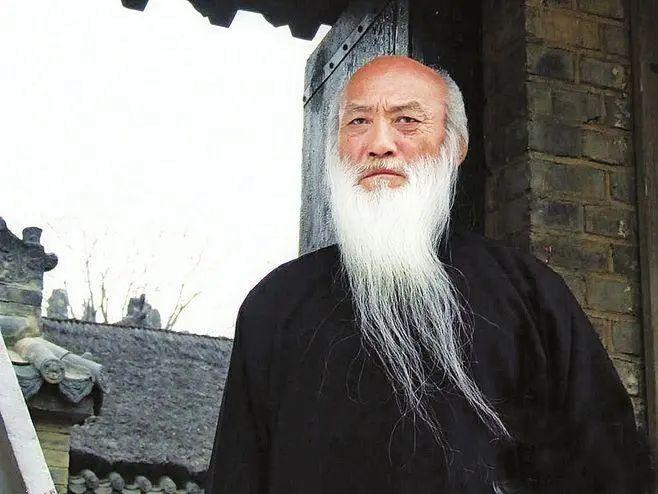

——那就是於承惠老爺。

要知道於承惠老爺被譽為最後的劍聖,但大多數人會在想他不就是名武打演員嗎?何德何能被稱為「劍聖」呢?

這就是不了解於承惠老爺子的貢獻了,我認為於承惠和李小龍一樣,是中國唯二對於中國武術真正有貢獻的人,只是他們除了武術家的身份還是演員;於承惠因為年齡和當時內地影視行業的關係,在動作明星上沒有達到李小龍的成就。

曾與李連傑齊名,卻抱憾離世,大家可否還記得“中國最後的劍聖”

於承惠的經歷無非就是按照著他的平行資料重新寫一遍,其實如果整理一遍,大概就能看出於承惠老爺子整個武術和明星的生涯軌跡,大概分為幾個階段。

首先是當明星之前成為武術家的階段,於承惠出生於1939年,和李小龍是一個時代的人,因為李小龍出生於1940年,兩人就只相差了一歲。

童年的經歷不提,12歲少年時期,父親把於承惠送到青島業餘體校學習武術。於承惠對於學武展現了極高的天賦,畢竟在20歲左右拿下了好幾個當時國內武術獎項,大概就和李連傑,趙文卓,吳京,張晉這些動作演員年輕時一樣。

然後就是遭遇到了波折,於承惠摔傷了膝蓋不得不退休。

這和李連傑等人的遭遇不能說相似,但這個武術明星嘛,和運動員一樣巔峰年齡就是那幾年,隨著年紀大終究會面臨退休和轉行的問題。於承惠和李連傑他們不同的是,李連傑他們當時遇到了香港電影,當時是香港動作片的巔峰時期。

香港本土人口太少,一群電影人就到內地武校去選好人。李連傑,趙文卓,吳京,包括張晉都是被香港電影人選中,然後帶出道再走上武當明星的道路的(這群人的發展也側面反應了香港動作片是如何衰落的)。

於承惠20來歲的時候還是60年,那可是和李小龍一個年代。 60年代的內地和60年代的香港,這個經濟發展,社會環境和影視文化不是一個層次的。

60年代李小龍在好萊塢打拼了,但因為當時的環境沒有在好萊塢混出來。於是60年代末期回到香港,70年代初期交出那幾部著名的電影,為此震撼了全世界。

當時的內地是沒有那個經濟環境和文化環境,於承惠在整個60年代,70年代沒有在文化產業上面混出來,他花了二十年時間放在了研究武術上面,他的貢獻是很大的。

90年代初時央視做過一期專訪,裡面詳細探討過於承惠的武學歷程,於承惠老師痴迷【雙手帶】劍法,【雙手帶】在國內幾乎失傳了,然而在日本卻傳承得很好,於承惠老師從古武籍和日本劍術中大量參考恢復出了復原的【雙手帶】劍法,這是於承惠老師留給世間真正的武術造詣所在。

這是承惠二十年來最大的成就,但是到70年代末期也已經四十來歲了。

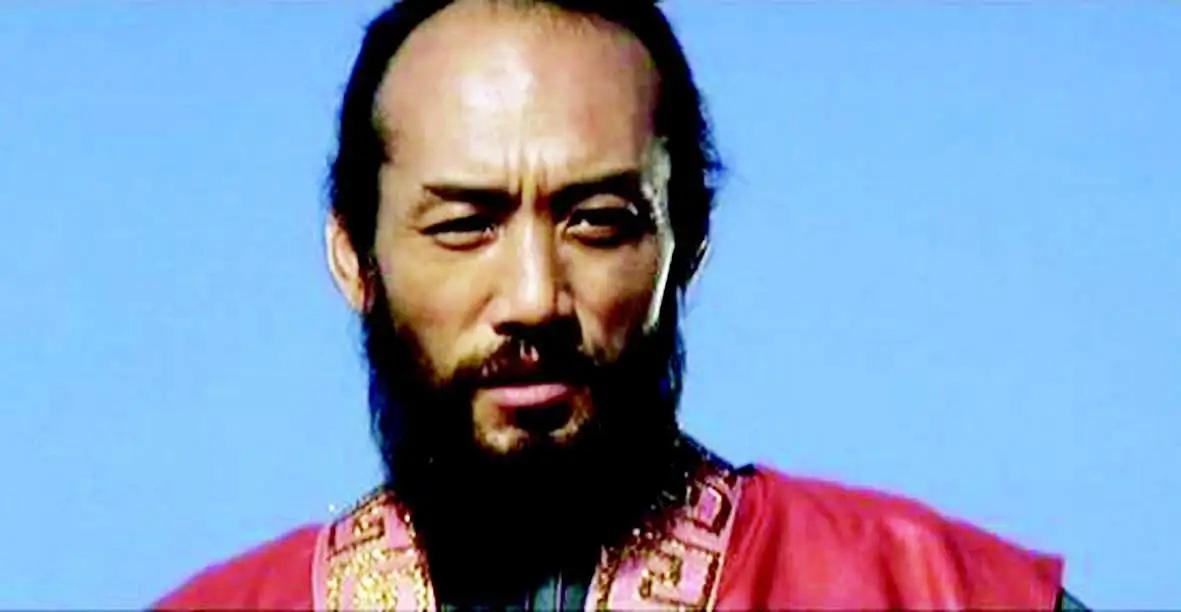

然後就是於承惠轉型當武術演員的階段,這個經歷也和李連傑等人是一樣的,香港導演張鑫炎來到內地拍電影,並且選擇武校孩子和武術家做演員,這個於承惠因緣際會接了《少林寺》大反派王仁則是這個角色。

於承惠以精妙的雙手劍劍術技驚四座,最終和李連傑,禿鷹計春華成為批一批家喻戶曉的內地武術明星。但形象和年齡就成為於承惠和計春華在影視文化發展上的限制,這個全世界剛出頭的動作演員都還得是毛頭小伙子。

計春華因為形象太鮮明只能演反派,幾乎都很少演過正派,更不用提主角了。

於承惠則是因為年紀太大了些,加上形象關係一直演武功高強,又身居高位的大反派;開始李連傑還在內地拍的武打片《少林小子》《南北少林》基本上都是如此( 《少林小子》的岳父不算反派吧)。

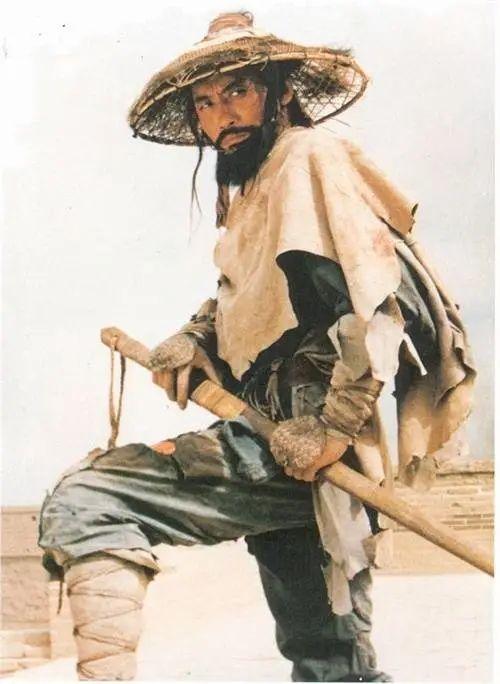

當然,於承惠還是演過正派,同時也是主角的,那就是著名的《黃河大俠》。

於承惠演正派又是絕對主角的電影也就這一部最著名了,90年代於承惠老爺子都50歲了,更不可能演什麼功夫片,武俠片和動作片的主角。加上年紀大了越更仙風道骨,所以基本上就以絕世高人的形像出現。

像2000年後內地金庸劇裡好多絕世高手都是於承惠老爺子演的,《笑傲江湖》的風清揚,《連城訣》裡的梅念笙,《神鵰俠情侶》的黃藥師,《七劍下天山》的傅青主,《 碧血劍》的穆人清等等。

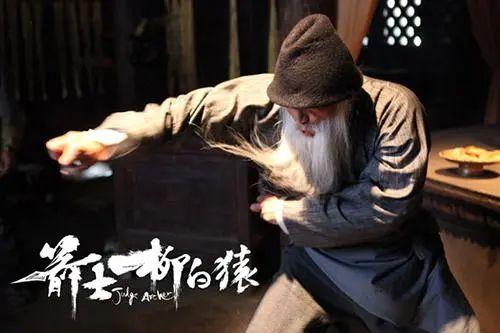

對於武俠片了解的觀眾,於承惠生命最後幾年給觀眾的印象。那就是出現在了新時代武俠片導演徐浩峰的電影裡面,《倭寇的蹤跡》《箭士柳白猿》都有於老爺子參演,然後就仙逝了。

中國最後一個「劍聖」是高估了?於承惠自創「螳螂劍」有沒有用

於承惠的整個生涯有點介於李小龍與劉家良之間,李小龍是開創了武術派別,同時擔任動作設計和演員上有著巨大的成就。劉家良是黃飛鴻的徒孫,在動作指導上對香港動作片影響深遠。

於承惠重新開創了一門武術派別,但對於動作指導建樹不高。而在塑造的演員形像上面,我覺得略高於劉家良(也是演宗師居多,但於承惠好歹有黃河大俠)。

當然,或許很多人說中國最後的劍聖用在影視文化上還合適,用在現實當中到底合不合理?例如承惠的雙手螳螂劍,依照現在很多一說中國武術就扯的問題,它實戰嗎?

我認為近現代的武術只講實戰是困住在武術障裡了,國外包括日本對於傳統武術的研究,還原,再到流派梳理的武術很多,那麼請問這些武術都能實戰嗎?

那些說於承惠的雙手劍不能實戰的,估計都是因為中國武術這些年得爭議。看到一門武術都選擇忽略背後武術背後的文化,傳承和派別等其它東西。

於老爺創這套劍法想了4年之久,先不說他這套劍術實戰如何,時代的限制確實沒法去驗證。這套劍法的誕生是一個練了幾十年武術,身上依稀還有古武的影子的老前輩,花了4年多結合自己的所有創作出來的劍法。

這對於中國傳統武術在新時代的梳理,繼承和發揚是有很重要意義的,要說在古代,這已經能夠開宗立派了。於老爺的回馬槍和耍槍花,還有《倭寇的蹤跡》的金雞抖翎。他對力的理解和運用已經是高手了。

這種高手即使所謂的上擂台打實戰不行,但也有武術的一套邏輯。

這些年因為中國武術的亂象,很多人談到武術就是實戰,就是擂台上能不能打。其實把這套擱在外國武術界,一群所謂的武術大師在擂台上也不是能打的。

事實上,武術家實戰不實戰不是最重要的,大家之所以想看實戰還是長期中國功夫片,武俠片的渲染和包裹的神秘主義。偏偏現實裡中國武術在擂台表現卻不大行,還是想證明還是中國武術能打罷了。

但我們反過來想想,我都要講什麼實戰了,我還用擂台上打這麼費勁?

那為什麼不直接用槍呢?直接學軍隊格鬥術不行嗎?要說實戰首推還是軍隊的格鬥術,畢竟人家練來就是殺人的,有限制的擂台打鬥算什麼真正的實戰?

內地李小龍,成就大過李連傑? 「中國最後的劍聖」當之無愧

於承惠之所以為是中國最後的劍聖,就是因為他做了絕大部分人一輩子做不到的事,而且武術,這是中華民族的傳承,已經脫離了能不能打的低級趣味了。

別說什麼實戰和能不能打,如果能成為正道而不是騙子,這樣的武術也是很有魅力的。

實際上,近現代外國的武術,武術家也是走的這套,而且要學會行銷宣傳。空手道,泰拳,拳擊和跆拳道等身體武術有擂台打。日本的劍道,棍道,弓箭等兵器,全世界除了擊劍上了奧運會,其它有幾個在擂台上互砍的賽事?

於承惠一生以劍痴自居,透過學習外國雙手法和中國武術始創「螳螂穿林劍」。他主張武術應該提煉哲學性思想,可是中國武術一直包裹在神秘主義和儀式化中(而且還有騙子),武術文化反而成武術落後的弊端(一提就是能不能打)。

李連傑,甄子丹和吳京或強於技擊,或是優於動作,唯獨只是演員明星,對於中國武術的理解和探索上遠遠不如於承惠。他的架子不像劉家良那樣狠辣,也不似於海那麼深。而是人身整體的協作。

提煉武術的哲學性,重新開創武術,現代中國祇有李小龍和於承惠做到了。

世人皆道李連傑是“功夫活字典”,甄子丹“影壇實戰家”。卻忽略了那些對中國武術孜孜追求的人們,當然想來李小龍和於承惠也不在乎。李小龍過世了那麼久,於老爺子也過世7年了,只怕更不在乎了。

大家是怎麼看待於承惠和他的雙手劍?歡迎大家來追蹤和評論。