東晉安帝義熙元年(西元405年)十一月一個冷冽陰霾的上午,五十四歲的彭澤縣令陶潛率領縣中屬吏早早站在縣衙門口,迎接尋陽郡守派來的督郵年終考核工作。看看日已近午,猶不見人。正在眾人焦急翹望之時,督郵派人相告,他就在縣中驛所相待,請陶縣令前去述職。陶潛遂振衣意欲前往,但是一位通曉庶務的縣吏攔住了他:「陶縣令,您現在是公務,按照有關規定,應該束好官帶前去拜見(應束帶見之)」。陶縣令一下子不高興了,嘆息道:「我怎麼能夠為了五斗米的俸祿,而向這個鄉裡小兒折腰」。說完就給郡裡打了辭職報告,將官印從腰間解下(解綏去職),回家歸隱。

回家不久,他作了一首辭《歸去來兮》,以明心志。 「其詞夷曠蕭散,雖托楚聲,而無尤怨切蹙之病。」(歐陽修語)。詞中有“請息交以絕遊,世與我而相違”,“富貴非吾願,帝鄉不可期”等語。 「語言雖然和婉,意志卻堅如金石,義無反顧」(黃岡師範學院學報)。從此之後,「不為五斗米折腰」成為一個身在仕途的職場人士「有骨氣,清高,不去趨炎附勢」(百度語)的代名詞。這句話在經過唐代三位不世出的大詩人一致推崇後更是名揚千古,把陶淵明的清隱之名推到極致。詩仙李白曰「安能摧眉折腰事權貴,使我不得開心顏」。詩聖杜甫曰「不作河西尉,淒涼為折腰」。詩魔白居易曰「垢塵不污玉,靈鳳不啄羶」。

那麼五斗米到底是陶縣令一個月工資,還是一天工資呢?

通常的解釋為,五斗米是陶潛在彭澤縣令任上的一個月工資。由於薪水菲薄,還得迎來送往,看上級部門眼色行事,付出大於所得,因此憤而辭官。其實不然。

想要搞清楚「五斗米」的問題,就得先熟悉東晉官員的薪資狀況。東晉的縣令屬於七品官,六百石秩位。當時上縣的地方官(民戶在千戶以上者)稱為縣令,下縣的地方官(民戶在千戶以下者)稱為縣長。縣長的秩位為四百石。陶淵明任職的彭澤縣屬於豫章郡上縣,所以他的秩位為六百石。照此計算,陶淵明月薪為五十石,日薪為十七鬥,而非五斗。那麼五斗米是怎麼來的呢,難道是陶縣令一時憤激,口出妄語嗎。也不是,陶縣令雖然憤怒,但不偏激,他絕不至於憑空捏造自己的工資。概因這個六百石,說的官級代稱,而非實發工資。

曹文柱先生在《東晉南朝官俸制度概論》考證道,在西晉時期,俸米為官員工資的主要構成部分,晉室播遷,司馬睿南渡之後,基本延循江右舊制,各級官員薪資的發放項目還是以祿米為主。但是在具體發放形式上,中央政府的各級官員和地方政府的官員就有了區別。中央政府官員工資的發放形式仍由國家財政按時按規定統一發放,而州郡縣的官員工資發放形式卻繁復多樣,不僅僅為俸米,還有俸帛、俸錢、雜供給、力役和職田等等。當然很大一部分還是職田收入。

東晉政府採用職田形式發放工資源於中央財政過於緊張,晉明帝太寧二年,王敦亂後,江州刺史應詹鑑於國家財政“今之艱弊,過於往昔”,認為只有在地方官中施行「課佃」(課,計量勞動果實,佃,耕種土地。課佃意即徵發勞役耕種官田)措施,才能減輕中央財政壓力,同時減輕人民納稅負擔,於是在上任江州刺史前夕,向晉明帝上表:「都督可課佃二十公頃,州十公頃,郡五公頃,縣三公頃。皆取文武吏醫卜,不得撓亂百姓。耕」。

這種依照職官品級用國有土地收入取得俸祿的方法,就是職田制度。

東晉官員除俸米外,也分春秋兩季發給俸帛。俸帛來自於國家向農民徵收的棉帛和布,當時稱為「戶調」。俸錢為國家財政直接向國家公務人員發放的工資,由於漢末三國大亂,秦漢以來形成的金錢本位的商品經濟遭到破壞,西晉統一後代之以自然經濟為主導的經濟形式,金錢在日常經濟中的比重大為下降,政府在官俸中實際上早已取消貨幣,而代之以實物。晉室南渡後,由於當時的江南地區經濟基礎極為落後(江南之俗,火耕水縹,土地卑濕,無有蓄積之資),商品經濟很不發達(晉室南遷,疆域未廓,錢不善用,其數本少),因此諸多州郡都用物物交換的古老方式來互通有無。因此東晉的官俸發放形式都以俸米和俸帛等實物為主,基本上不發俸錢。

「雜供給」為國家為了彌補地方財政的不足而給地方財政下放的一種隨意性比較大的財政收支權限,為地方官吏專有的經濟收入。 「多隨土所出,無所定準」。地方官員可以直接從統領民戶中予以徵發,「隨意開許,損公侵民」。雖然中央政府對於這種流弊屢屢加以抑斥,後期還定立了最高徵收標準,然而收效甚微。這些各種名目的「雜供給」其實成為地方官吏的主要收入來源,金額遠高於正式薪資收入。

其中非常著名的一項就是「迎送費」。 「迎送費」意即迎新送故費,迎新費相當於安家費,地方官員下車伊始,家眷等等需要安置,否則無法正常開展工作,因此有這筆錢,一次性給付。送故費也稱“歸資”、“還資”,也就是離職金。地方官員卸任後,生活沒有著落,因此有了這筆錢。也是一次發付。而這些迎送費的主要發放形式卻是錢。這些迎送費也是「皆自百姓出,並無定令」。史書記載,當時送故費的數額,州刺史數千萬,郡太守數百萬。照這個比例,縣一級的應該是數十萬。除了給錢,當然還有其他實物,像是帛米和當地土特產之類。 「米布之屬,不可稱計」。

以「力役」形式支付的官俸叫做力,又稱事力或力人,由於一般而言這些力都由吏人充任,因故也稱「吏力」。分公力和私力兩種。公力屬於公家所有,私人不能濫用。私力作為官吏的工資發放形式,也有定額標準。吏力一般兩個用途,一是在職田中勞作,一是滿足職官個人和家庭私使。當時的規定是,一品官給力三十人,往下類推,五人四人三人兩人一人等差。而且不是固定的,可以隨著具體事務的繁閒增減:「繁者增一等,平者守本力,閒者降一等」。

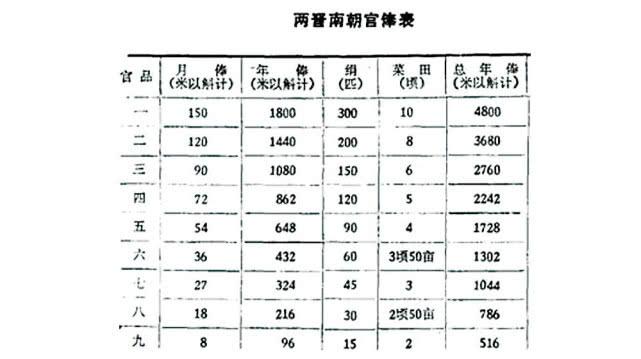

那麼陶淵明依規定應該領多少俸祿呢?朱大渭先生在《魏晉南北朝官俸》中考證道:東晉時期一個七品縣令月俸27斛(斛同石,即十鬥),年俸324斛,絹布45匹,折米180斛(一匹布帛四斛米),職田三公頃,折米540斛,共折米1044斛。力役十五人。

那麼陶潛在縣令任上八十天實際上領取了多少俸祿呢,這些史書言之鑿鑿。他上任伊始第一件事,就是「不以家累自隨,送一力給其子,書曰,'汝旦夕之費,自給為難,今遣此力,助汝薪水之勞。此亦人子也,可善遇之'。 。五個兒子他都沒帶,只是帶了妻子輕裝上任,所以說「不以家累自隨」。由於五個兒子不能自食其力(自給為難),因此需要陶淵明“送一力”,幫他們幹挑水砍柴等粗活(助汝薪水之勞)。並且要求兒子們要以人道主義對待這位役力(此亦人子也,可善遇之)。這裡他使用了一個「力」的工資。

接著是「公田悉令吏種秫,曰,『吾常得醉於酒足矣!』妻子固請種粳,乃使二公頃五十畝種秫,五十畝種粳」。根據國家規定,縣令應該有三公頃三百畝職田,他為了每天喝酒,想全部都種高粱,但是「在太太的反對下」(魯迅語),二百畝種高粱,一百畝種稻子。這裡他將剩下的十四個「力」的工資全用了。

終上所述,陶淵明在彭澤八十天的縣令任期內,應發放工資為:十五人力役,三個月月俸81斛(第三個月雖然還差十天,但是根據公務員工資發放形式為月中發放,因此第三個月的工資應予以發放),絹布9匹(每月三匹)。但他其實只是領了十五人的力役薪水,三個月月俸81斛米也只領了一半四十斛,剩下的一半要等職田收成下來再給。可是他根本沒有等到職田收成下來就辭職不干了,因此他八十天只領了四十天的工資也就是四百鬥,平均一天五斗。

這個他卸任後的《歸去來兮辭》有自述:「公田之利,足以為酒。故便求之。及少日,眷然有歸歟之情。於是悵然慷慨,深愧平生之志。是說,他本來也想等到職田收成下來把全工資領了然後再歸隱(猶望一稔,當斂裳宵逝),可是妹妹程氏的病逝打亂了他的計劃,他奔喪情迫,只好盡快辭職(情在駿奔,自免去職)。

因此陶淵明在辭職時說的“我不能為了五斗米,折腰向鄉裡小兒”,意即我本來應該領取十斗米,現在卻只領取了五斗,所以不能折腰。