如果沒有她,清朝初就可能為了皇儲爭奪的事發生內戰;如果沒有她,多爾袞很可能自己登上帝位;如果沒有她,康乾盛世有可能只是泡影。 他就是古今最偉大的女人,清代太宗皇太極妃、諡號孝莊,人稱孝莊皇太后。

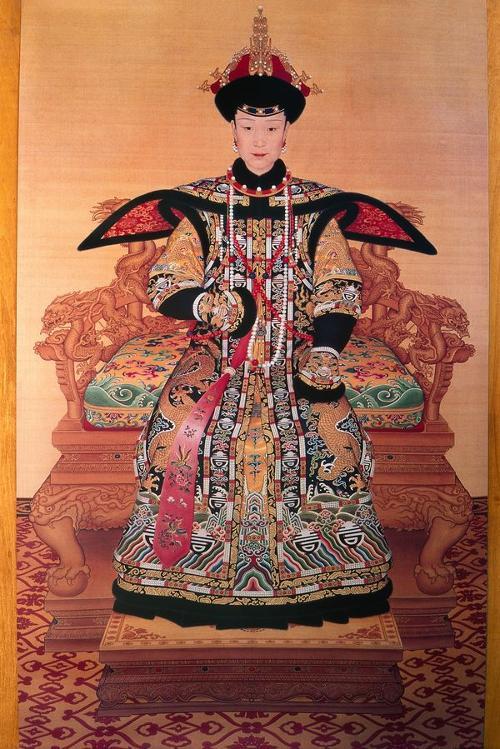

孝莊太后出生於蒙古科爾沁部的顯赫家庭,姓博爾濟吉特,名叫布木布泰。西元1625年,時年13歲的布木布泰在哥哥吳克善的伴隨下來到了後金新都遼陽,嫁給了努爾哈赤第八子34歲的皇太極為側福晉,當上了偏房,而正房大福晉正是她的親姑姑哲哲。

公元1634年,已繼承汗位的皇太極又娶了布木布泰的姐姐海蘭珠,於是形成了姑侄三人同侍一夫的局面。

婚後布木布泰相繼為皇太極生下三個女兒和一個兒子,女兒分別是固倫雍穆長公主、固倫淑惠長公主和固倫端獻長公主,而兒子就是福臨,後來的順治帝。

西元1643年,皇太極暴死。帝王的爆猝,向來就容易引起政治騷動。由於皇太極對皇位的繼承問題沒有留下遺囑,在繁瑣的喪儀背後,一場激烈的權力角逐正在悄悄展開。

一邊,正、鑲兩黃旗將領盟誓,寧可死在一起,也要堅決立皇子;而正、鑲兩白旗大臣誓死則不立豪格,他們跪勸多爾袞說:「汝不即立,莫非畏兩黃旗大臣乎?

身為愛新覺羅家族的一員,孝莊對內亂造成的後果清楚無疑。要緩和對立雙方,就要異中求同,使雙方的要求都得到部分的滿足——既要滿足兩黃旗大臣們立皇子的要求,又要使多爾袞的權力慾不致落空,而解決這個問題的惟一辦法是扶立幼主。當時年紀幼小的皇子一共有四、五個,誰會佔據天子寶座呢?

她當然希望是自己的兒子。於是,孝莊開始施展手段籠絡多爾袞,並最終使多爾袞採納了她的方案,把她兒子福臨抱上了御座。

《東華錄》裡記載,多爾袞常出入皇宮內院,順治也稱多爾袞為「皇父攝政王」。其實,由於政治原因,這種措施也無損於孝莊的歷史地位。正是由於孝莊的調停,一場政治風波平息了,沒有造成更大的衝突;同時,順治也得到了皇位,而多爾袞後來也沒有取而代之,清朝大權逐漸轉移到了順治手中。

在順治順利登上皇位以後,孝莊、福臨、多爾袞的關係似乎變得很微妙。其實,清朝的老祖宗還是聰明的。他們留下了八王議政的規矩,也就是說,凡太大的國家大事,都得大家坐在一起,商量著來。連兵權都分了八個不同顏色的旗,交給了幾個不同的人。所以,爾袞雖然說是大權在握,但總也不能一手遮天,當初立皇儲就是一個例子。

對於多爾袞,她堅持兩手抓,兩手都要硬:一方面,對多爾袞基本是言聽計從,尊敬有加。另一方面,我也有我的原則:我兒子還得在龍椅上安安穩穩地坐著,在這個大前提下,你要耀武揚威也罷,你讓我當你的女人也罷,我都答應你— —甚至,我讓我兒子叫你爹都成。當爹的總不至於欺負自己兒子吧?在他們面前,她總是表現出一副孤兒寡母可憐兮兮的樣子,讓這些老臣們保護先皇龍脈的使命感與日俱增。

所以,多爾袞一方面看著情人深情的眼神,一方面考慮著要付出的代價,猶猶豫豫猶猶豫豫,最終在順治七年(公元1650年)一月暴死在征戰的途中,享年39歲。

就這樣,孝莊安安穩穩地把她的太后當了下去,福臨也安安穩穩地把他的皇帝當了下去。他的皇叔沒有反,而且把國家治理得還不錯。一切看上去都那麼完美。

然而,對孝莊的考驗還沒到此結束。在經歷了青年喪夫的痛苦後,孝莊迎來了她人生中第二次更大的打擊——中年喪子。順治十八年(西元1661年),她用盡一切力量保護的兒子福臨死於天花(還有一種說法是出家了,但對於孝莊的打擊是不相上下的)。

面對這樣的悲劇,孝莊沒有一味沉浸在痛苦中。這時,她是國家的脊梁,她不能倒。她果斷地把自己8歲的孫子、福臨的三子玄燁扶上位。玄燁年號康熙,即後來的康熙大帝。

這時的朝廷政務主要由福臨死前指定的四個輔政大臣處理,孝莊並沒有過多地參與政務——雖然她完全可以像武后或慈禧一樣垂簾聽政但她選擇了更韜光養晦的方式。 她起到的是一種後盾的作用——即,她成了自己孫子最強有力的後盾。

這個時期的孝莊太后,儘自己最大的努力去教養幼主,並護衛著愛新覺羅氏的政權避過了許多重大的風險和暗礁,使大清王朝逐步駛向了盛世的彼岸。

在這期間,四位輔政大臣中的鰲拜專橫跋扈,目無幼主,妄圖篡奪皇權。在孝莊的堅強後盾支持下,康熙在自己登上皇位8年後終於一舉粉碎了鰲拜集團,奪回了政權。

熙二十六年(公元1687年)時,太皇太后逝世,享年75歲,諡號為“孝莊文皇后”,被後世稱為“清代國母”。