1449年,土木之變爆發,明英宗朱祁鎮被俘,朝中局勢大亂。

戰局稍定,瓦剌狼子野心,決意乘勢進攻北京,明朝置於死地。危難之時,兵部侍郎於謙挺身而出,率軍保衛北京,挽救了風雨飄搖的明朝。

於謙一戰成名,堪稱再造大明。

然而,這般英雄,最終卻下場淒慘,活生生被斬決於崇文門外。

於謙如何再造大明?他又因何而死?於謙之死,產生了怎樣的歷史影響?

這一切,都得從正統十四年說起。

一、再造大明:北京保衛戰

自明朝建立以來,四周便強敵環伺,位於西部的瓦剌是其中的一股重要力量。明英宗時期,雙方矛盾徹底爆發。

彼時,瓦剌派遣大軍南下,劫掠明朝邊境。消息傳回朝廷,明英宗震怒,在宦官的鼓動下,明英宗竟決意親徵瓦剌。

然而,明朝軍隊在土木堡附近打了一場大敗仗,就連明英宗本人也被瓦剌軍隊俘虜。

一國之君被俘,這對明朝而言無異於奇恥大辱。

更讓明朝群臣崩潰的是,瓦剌絲毫沒有停手的意思,反而多了幾分「挾天子以令諸侯」的底氣。瓦剌以明英宗的性命為要挾,頻繁向明朝索要財物,甚至要求明朝開關放行。

大廈將傾,為挽救明朝,於謙等人上書孫太后,請求暫立朱祁鎮的弟弟朱祁鈺為帝,史稱明代宗,又稱明景帝。

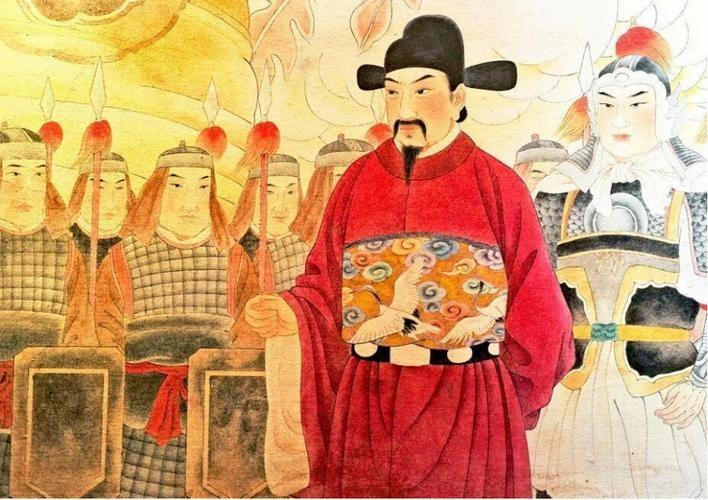

景帝一朝,於謙是毫無疑問的軍國重臣,而他所需要面對的第一個考驗無比艱鉅,那便是守衛北京城。

瓦剌來勢洶洶,竟然妄圖直取大明帝都,倘若北京失守,那麼明朝的氣數便當真走到了盡頭,所有人都將落入萬劫不復的深淵。

大難當前,身為兵部侍郎的餘謙展現了非凡的領導力。

於謙認為,想要守住北京城,當務之急是要確保充足的兵力。於是,他第一時間書景帝,調動一眾援軍來到京城。

同時,於謙也下令將通州倉庫裡的糧食全部運送入城,大戰當前,除了兵馬以外,糧草也同樣不可忽略。

為了加快運送糧草的速度,於謙利用賞金發動了北京城中的民眾,這招可謂一箭雙雕,既讓老百姓安心,不用擔心吃不上飯,又提高了糧草入城的效率。

戰爭前夕,於謙招募新兵,趕製兵器,並請求景帝下令,寬恕從土木堡逃回的士兵們,讓他們戴罪立功,加入守城大軍。於謙更不忘肅清北京城內的奸細,為戰爭勝利打下了堅實的基礎。

部署完成後,於謙為守衛北京城制定了專屬戰略,他告訴眾人,必須堅持一邊戰,一邊守,兩者都不可放鬆,只有這樣,北京城才有一線生機。

事實證明,於謙的判斷完全正確。

更重要的是,在北京守城之戰中,於謙扮演了明朝軍隊的精神圖騰。

瓦剌軍隊兵臨城下時,看見士氣高漲的明朝軍隊不由大吃一驚。

他們原以為,在歷經重重打擊後,明朝軍隊勢必一蹶不振,軍紀渙散。但他們萬萬沒有想到,明朝兵部還有個於謙,他以一己之力,撐起了整個明朝軍隊的精氣神。

於謙下令關閉京城所有城門,並自己站在隊伍最前列,向所有士兵表明著死戰的決心。士兵們受其鼓舞,寧願戰死,也決不投降。

面對瓦剌以明英宗為名的勸降,於謙更是不屑一顧,勸說景帝力戰到底。

在他心裡,社稷為重,君為輕。倘若為了營救英宗,而犧牲北京城與整個大明,那無異於本末倒置。

正因如此,蒙古軍隊意識到,明朝軍隊鐵了心要和自己死戰到底。時間一久,他們恐怕討不到半點好處,於是匆匆退兵。但於謙仍窮追不捨,晝夜兼程追擊瓦剌殘軍,直到將他們逼退回漠北才肯罷休。

於謙卑守北京城五日,直接逆轉了明朝的命運。

因此,史書上將於謙稱為「再造大明」之臣,屬實毫不為過。

這樣忠誠又英勇的臣子,又是如何一步步走向滅亡的呢?

二、奪門之變:於謙的死亡

守衛北京一戰後,明朝上下人心振奮。這場漂亮的戰鬥,是一場大快人心的徹底反擊,幫助明朝挽回了土木之變後的頹勢。

隨後,朝臣在景帝的帶領下,展開了國家的重建工作,而「再造大明」的於謙自然成為了景帝信賴的臂膀。在短短一年時間裡,明朝社會煥然一新,頗有幾分往日氣象。君臣看在眼裡,喜在心中。

儘管瓦剌敗退,大明重整旗鼓,但仍有一團巨大的陰雲籠罩在明朝上空,那便是前任皇帝,明英宗。

景帝即位後,為了確保皇室名分不亂套,他在朝臣的建議下,將明英宗尊為太上皇。於謙率兵擊退了瓦剌,卻沒能在當時救出明英宗。

轉眼間,明英宗被困蒙古已經一年有餘,究竟是否要迎回明英宗,成為了朝臣們熱議的話題。

在這個問題上,於謙的態度非常明確,他認為,為了確保國家社稷安穩,必定需要迎回英宗。

英宗被俘,這是明朝前所未有的恥辱,唯有迎回英宗,才能洗刷這份屈辱,安定民心。

最開始,景帝顧忌到自己的位置,對於謙的建議頗不情願。但在於謙的勸說下,景帝最終決定以大局為重,迎回太上皇。

於謙或許萬萬沒有想到,正是自己當年的這份執著,害得他命喪黃泉。

英宗回京後,景帝仍無法放鬆戒備,他乾脆將英宗直接囚禁在了南宮裡,讓英宗與外界斷聯了整整七年。他們兩人雖為兄弟,但無奈生在天家,骨肉情分早已磨滅,只剩下了無邊的算計。

然而,景帝日漸衰敗的身體,卻讓他注定要輸掉這一局。

1457年正月,景帝重病,很快便臥床不起,他廢黜了英宗原本的太子,將自己的兒子立為太子。

七年的囚禁令英宗對景帝產生了刻骨銘心的仇恨,在石亨與徐有貞等人的策劃下,英宗發動“奪門之變”,趁著景帝病危,重新奪取了皇位。

新帝上位,自然要清算舊臣,而於謙虛成為了明英宗第一個開刀的對象。

眾所周知,於謙不光是大明的肱股之臣,更是景帝私人的親信。英宗復位後,於謙立刻被抓入大獄,在商量如何處置於謙時,明英宗本有所顧忌,但架不住徐有貞的慫恿。

徐有貞振振有詞的告訴英宗,想要復闢這件事師出有名,那麼就一定要斬殺於謙。

就這樣,於謙被冠以謀逆之名,在鬧市被當街處死,連屍體都沒有得到收斂。於謙的家人也下場淒慘,全部被發給邊疆充軍。

從表面上看,於謙之所以必死無疑,是因為英宗復闢需要確立威信。但實際上,於謙之死背後還隱藏著更多深意。

三、權力結構:於謙之死的深層原因

實際上,於謙之死背後折射了明朝政局的權力結構。簡單來說,景帝在位時,於謙大權獨攬,推行改革,同時得罪了武官、文官與宦官三個政治集團。

景帝在位時,於謙尚有皇帝的庇護,可一旦景帝倒台,這三個政治集團都不會放過於謙。他們勢必會輪番在新皇帝耳邊吹風,一來二去,假的都能說成真的。

再加上這位新皇帝本就心懷戒備,更不喜歡於謙強硬的做事方式。只要多慫恿幾次,一定會對於謙下手。

因此,於謙之死,是一種必然。

北京城戰役後,滿朝文武百官都鬆了一口氣,只有於謙不敢放鬆半分,他判斷瓦剌一定會再起波瀾,所以必須要抓緊時間整頓軍隊,鞏固國防。

而謙整頓國防的重要舉措,便是嚴抓貪污與改革軍制,這兩項活動勢必會觸及到武官們的利益。但是,於謙無所畏懼。

景帝將於謙封為少保,給予他總督軍務的權力,於謙便利用這種權力整肅軍紀,他嚴懲貪污怠職的官員,一個也不放過,還處罰了一大批冒領軍功的將領,弄得這批武官怨聲載道。

同時,於謙也創立了團營制度,改革京城部隊的軍制,重新挑選值得任命的士兵。這等於變相斷了武官舊部們的財路,難免於人。

至於文官們,則大多信奉制衡法則,認為於謙遜柄過重,必須加以約制。

於謙雖名義上是兵部尚書,但實際上他所能輻射的範圍極其廣泛,幾乎可以參與各部門的工作,兼領朝政。

於謙雖無宰相之名,卻有宰相之實,甚至擁有了超越宰相的權力。再加上景帝對於謙的看重,很多時候,群臣會不自覺以於謙的意見為導向,處理朝政。

儘管於謙品德出眾,剛正不阿,從未有過踰矩之心。但對文臣來說,於謙的存在本就是一種危險的訊號。

在他們看來,剷除於謙,反而對國家社稷有利,因為大明江山的穩固,不應當倚仗於謙一人的德性。

除了這批反感於謙權勢過大的文官外,還有一批文官與於謙有私仇,那位極力勸說明英宗殺掉於謙的徐有貞便是其中之一。

國家危難之際,徐有貞主張“南遷”,因此被內外朝取笑,久久不得升官。徐有貞知道於謙是景帝面前的紅人,所以想求於謙幫自己在景帝面前說說好話。

景帝本人對「南遷」之語深惡痛絕,甚至大大斥責了徐有貞,認為其失去了讀書人的氣節,帶壞翰林院的學生。

事實上,這與於謙無關,但徐有貞認定是於謙教唆景帝貶斥自己,從此之後便結下了梁子。

至於宦官,他們痛恨於謙實在情理之中。

於謙一心扶持君王,向來看不慣宦官團體阿諛奉承的醜態,更對宦官貪污深惡痛絕。在宦官眼裡,於謙搶走了皇帝對他們的寵信,只要抓住機會,定然要落井下石。

在當時的朝廷上,於謙是個不折不扣的異端。

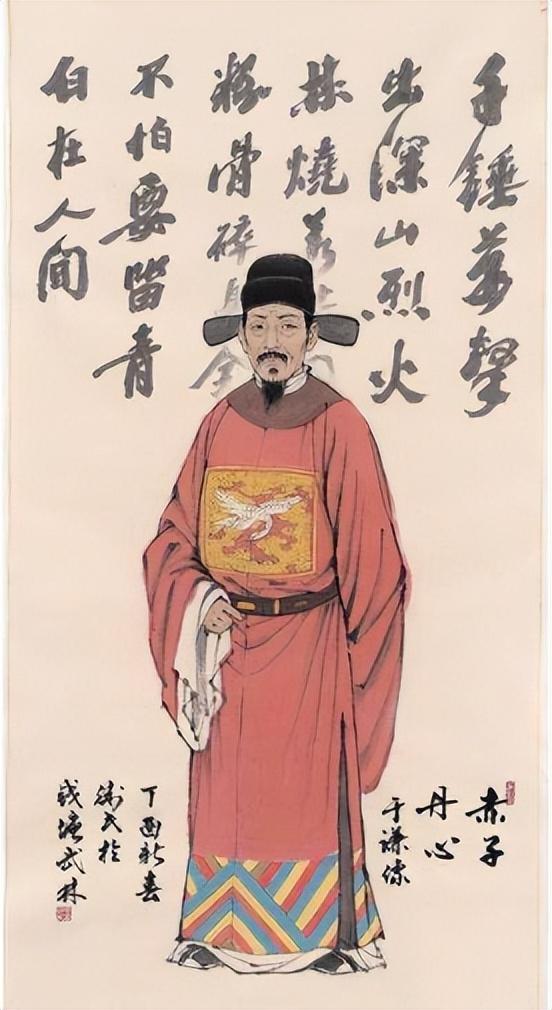

他不結黨,也沒有私心,更是兩袖清風,無牽無掛。於謙被處死後,朝廷竟不曾在他家中搜出半分錢財。這樣近乎完美的理想士大夫,在朝局當然會顯得格格不入,樹大招風。

處死於謙後,明英宗也曾有過後悔,但一切都已經太晚了。於謙曾守護皇城,最後死在了這座他用生命所捍衛的城裡,實在是一種諷刺。