中國歷史上,如果有哪位名臣讓我看一遍就淚流滿面,那於謙必在其列。他為天子守國門,卻因君王死社稷。

洪武三十一年(1398年),於謙出生於浙江錢塘縣(今杭州)。這一年,洪武皇帝朱元璋駕崩,可能冥冥中自有天定,一個創立大明守護大明的人上了天,於是又派下來另一個人去代替他守護大明,這個人就是於謙。

於謙家境優渥,曾祖官至三品,父親於彥昭淡泊名利,雖然沒有走上仕途,但他正直仁義,學問深厚。忠心崇義的門風影響了於謙的成長,他刻苦學習,飽讀詩書,卻從不拘泥於書本上的東西,除了學習考試內容,他還喜歡研讀兵法。在這樣的環境中,他早早立下了自己的人生志向,並且以文天祥為偶像,還把偶像的畫像掛在自己的書齋裡,時刻激勵自己。

有一次,教他讀書的先生發現他常常看那幅畫像,便好奇問他為什麼這樣做,於謙回答:將來我要做像他那樣的人。除此之外,於謙還在書齋中寫下了兩句話作為對文天祥的讚詞

殉國忘身,舍生取義;

寧正而斃,不苟而全;

這正是少年於謙對自己未來一生行為舉止的承諾。三十餘年後,他以生命實現了自己的承諾。

1421年,於謙進士及第,並任命於禦史。在帝國芸芸眾生中,他只是個普通官員。 5年後,漢王朱高煦在山東造反,明宣宗平定叛亂後,為了讓自己的叔叔心福口服,派於謙進行聲討,史載於謙正詞嶄嶄,聲色震厲,本就理虧的朱高煦毫無招架之力,趴地求饒。

從此,於謙走上了青雲之路。

1430年,於謙被任命為兵部右侍郎,並被派往巡撫山西、河南等地,這一年,於謙32歲。他就此離開了京城,開始了他的地方官生涯,這一去就是19年,在任期間,他兢兢業業,威望很高,還非常清廉,老百姓十分尊重他。

1448年,於謙被召回京,任兵部侍郎。第二年,瓦剌犯邊,此時的明朝,太監王振權傾朝野,極力主張朱祁鎮(明英宗)禦駕親徵。於謙與王直等官員表示反對,但明英宗年輕氣盛,決定親率50萬大軍北徵瓦剌。王振為了衣錦還鄉,胡亂行軍,最後的結局大家都知道了,20萬大軍毀於一旦,無數文官武將戰死,最為精銳的三大營全軍覆沒,明英宗被俘。

當時的朝堂混亂不堪,以徐有貞為首的官員主張南遷,於謙十分清楚,逃就會丟掉半壁江山,所以不能逃。他在朝堂大聲斥責:主張南遷者,當斬,京師是國本,一動大勢去矣。宋朝南遷的教訓,還不夠深刻嗎?他的一番怒吼震醒了那些猶豫不絕的人。臨危受命,於謙被任命兵部尚書,防守北京的重任交給了他。

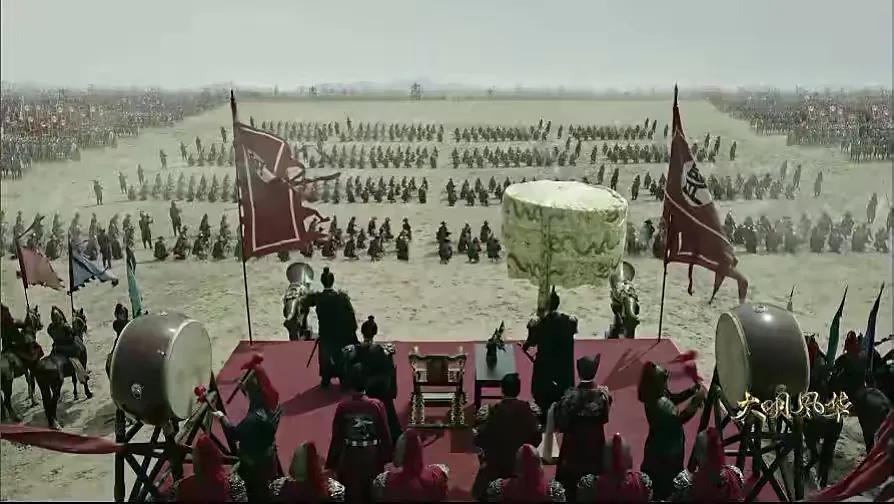

於謙首先果斷擁護明英宗弟弟朱祁鈺繼位,徵調大明境內所有可用之兵,護衛京師,大到糧食儲備,軍隊訓練,小到城內治安,修補城牆,他都親自處理,在他的努力下,國家從一盤散沙到同仇敵愾,軍心逐漸穩定。在於謙的指揮下,明軍上下一心,三軍聽命,擊潰了瓦剌軍隊,保衛了岌岌可危的大明王朝。

力挽狂瀾的於謙,雖然為大明立下了曠世奇功,卻並沒有因此得意忘形,他仍然清正廉明,恪守本分,為大明的長治久安廢寢忘食,嘔心瀝血,兢兢業八年後,等來的卻是他最後的結局—-斬絕。

明英宗本不想殺他,徐有貞進言,不殺他復闢無名,那年正月二十三,他被押往崇文門外,倒在了這座他曾拼命保衛的城池下。天下冤之!

古代讀書人四大準則:為天地立心,為生民立命,為往聖繼絕學,為萬世開太平!

明朝能做到這四點的讀書人沒幾個,於謙算一個。他的偉大不需要任何人去肯定,也不需要任何證明,因為他的一生就如同他的那首詩一樣,坦坦蕩蕩,堪與日月同輝。

千鑿萬擊出深山,烈火焚燒若等閒,粉骨碎身渾不怕,要留清白在人間!