誰也沒想到,這個消息來得如此突然,讓人難以接受。

5月22日下午一點,「雜交水稻之父」袁隆平永遠離開了大家。

對於這個消息,無一人不希望是假的。

可惜,和上午的假消息不同,這次在多方官媒確認下,袁老真的走了。

曾經貧瘠的中國因為有他,大家不用再為溫飽發愁。

許多人感慨「飽食者當思袁公」。

有人難過的說「天堂也需要糧食了吧」。

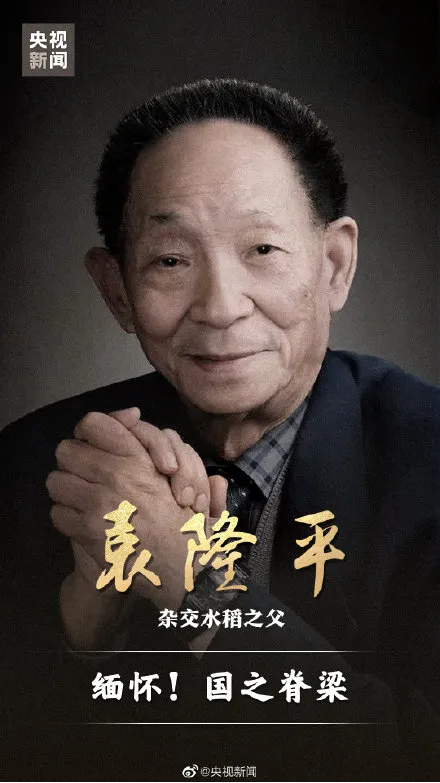

每一次提起袁隆平,每個中國人都是驕傲自豪的,對我們而言,他是英雄,也是無雙國士。

袁隆平到底有多牛呢?

有人統計過,現在水稻年種植面積是1700萬平,每年能養活4.7億人,相當於養活了至少三分之一的中國人。

因為有雜交水稻,糧食產量大幅提升,玉米和小麥的需求也不會暴漲,大大保證了糧食供應,不會讓供需關係出現嚴重失衡。

可以說,每一個中國人,即便是沒吃過他種的米,也是被他的水稻養活大的。

除了田裡能種水稻,袁隆平甚至讓水稻在沙漠裡生根發芽。

眾所周知,普通水稻幼苗發芽適合溫度28~32℃,最適合其生長的土壤介於砂土與粘土之間,不僅需要通氣性好,還得透水,重要的是要耐旱耐澇。

這些條件看似普通,其實對土地要求不低。

東北之所以能成為中國的糧倉,就是因為有得天獨厚的黑土地資源。

但僅僅光東北土地產的糧食,並不足以養活中國這個人口大國,更別說向國外出口。

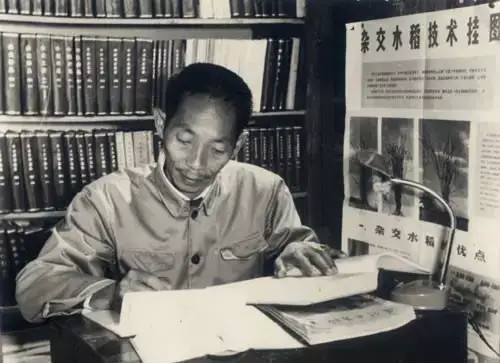

袁隆平帶領團隊,每天駐紮在田間地頭,進行各種實驗。

因為天天下田,袁隆平被曬得和非洲人差不多,甚至被人叫「剛果布」。

算下來,袁隆平基本上人生一半的時間都待在農田裡。

他曾說:“假如我沒有在家,那麼就一定在試驗田;如果不在試驗田,那也是在去試驗田的路上。”

而袁隆平如此專研,就是希望水稻可以覆蓋全球,長在不同土地上。

為了這個心願,袁隆平把土壤研究做到了極致。

都知道水稻非常喜歡在淡水裡生長,在海水裡基本上不可能成長。

為了開闢這片盲區,2014年,袁隆平開始研究海水稻技術。

袁隆平坦言:我們國家有十幾億畝的鹽鹼地,還有幾千畝的灘塗不能夠種莊稼。所以假如海水稻能夠研發成功,就可以擴大兩三億畝的耕地,這件事將非常了不起!

不過,說起來容易但做起來也很難。

在整個實驗過程中,袁隆平和團隊遇到一個又一個問題。

然而,卻被他們一一克服。袁隆平帶領團隊生產了一種小分子氨基酸混合有機營養液,用來促進海水稻生根發育,很好地提高了水稻的存活率。

而這種海水稻種植成熟後,以最低產量300公斤每畝,種植一億畝,就可以多養活8000萬人口,這就等於多養活了一個湖南省。

除此之外,這種海水稻種植技術也被用於沙漠種植。

都知道沙漠的環境特殊,極端晝夜溫差,乾旱嚴重,地下水鹽度高,缺乏土壤團粒結構,不定期沙塵暴,隨便哪一樣都堪稱是水稻生長的知名殺手。

在這樣極端的環境下,袁隆平帶領團隊堅持到沙漠實地種植。雖然每天被曬到冒“油”,腳被焐出了瘡,每天下田回來衣服都能擰出水。

但他們依然克服了沙塵暴、缺水等天災,研究出「思維改良法」對種植環境進行改造。

最終,2018年5月,水稻研製成功。經印度、埃及、阿拉伯聯合大公國等國專家評估,其中一個品種畝產量超過500公斤,還有兩個畝產量超過400公斤。

袁隆平說:本來500公斤只是理論值,但現在研製成功,證明中國水稻技術在世界都是領先水準。

總而言之,因為有袁隆平,世界的糧食危機得到了緩解,中國人不用再為溫飽發愁。

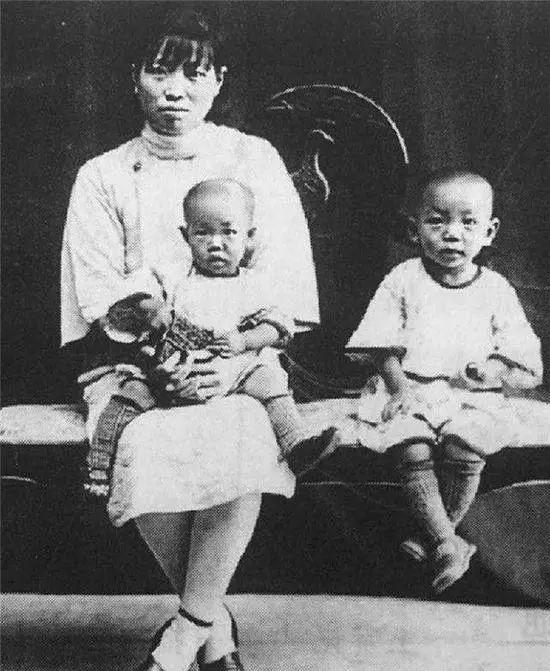

袁隆平之所以一生保持至純的性格,離不開他的母親。

1930年,袁隆平在北京出生。

雖然那時候因為戰爭過得居無定所,短短幾年時間裡,他就跟隨父母在北京、天津、漢口等多地輾轉,基本上沒有安穩過。

不過,當老師的母親還是盡可能讓袁隆平的童年過得豐富精彩。

在教育子女上,袁隆平的母親基本上用盡了自己生平所學和積累,去開發孩子的智力和陶冶情操。

在袁隆平剛蹣跚學步的時候,就被教讀尼采等世界文學,感受多元的價值觀。

而袁隆平淘氣的時候,他母親也不是打罵,而是採用柔和的方式去處理。

有一次,袁隆平的母親在講故事,別的孩子都認真聽,偏偏袁隆平坐不住,就想去撿樹葉,抓螢火蟲。

母親看見後,沒有直接告訴袁隆平不應該傷害螢火蟲,而是講述了一個「螢火蟲報恩」的故事,令他透過故事自己去領悟「萬物有靈,尊敬生命」的道理。

在各種充滿哲理的故事中,袁隆平日漸長大,並且成了一個「至純至性」的人。

這也是為什麼多年來他無論取得多麼大的成就,還能始終堅持初心,不忘初衷。

那時候,雖然袁隆平生活還算安穩,但是他親眼目睹太多悲慘現實,許多普通百姓經歷各種“飢寒交迫,生存艱難”,甚至有人被活活餓死。

因為這段經歷,袁隆平暗暗立下志願,希望可以讓中國人吃飽,永遠不再挨餓。

考大學的時候,袁隆平選擇了西南農學院農學系,在那裡完成了自己理論知識學習。

大學畢業後,袁隆平被分配到了湘西雪峰山麓安江農校教書,並在那裡開始了長達數十年的雜交水稻研究。

當時,在國際上有個權威理論,那就是「水稻無雜交優勢可以利用」。基本上所有的農業專家都對此深信不疑。

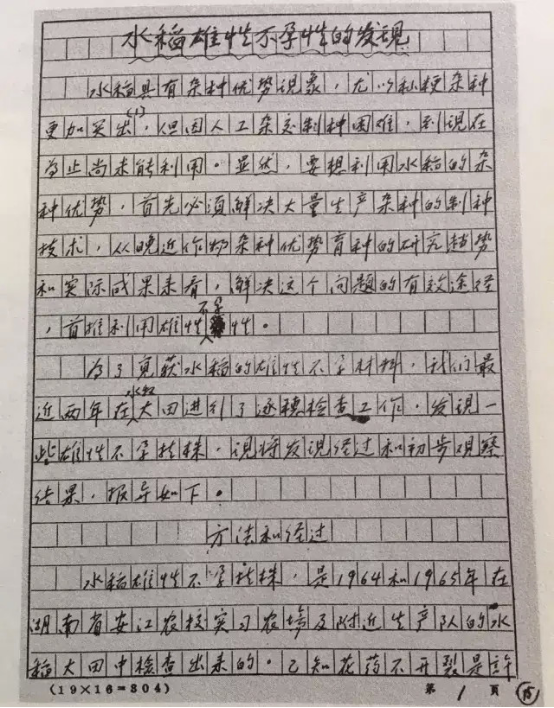

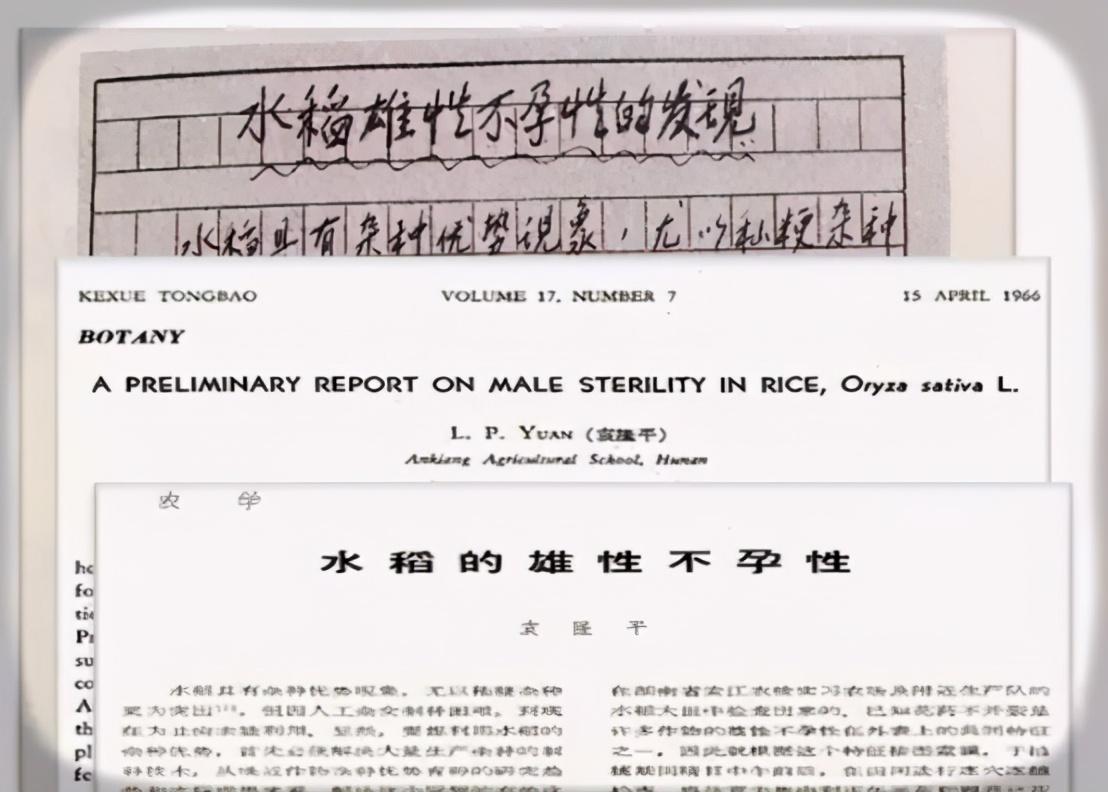

但1960年,袁隆平在農校的試驗田意外發現了一株“天然雜交水稻”,並且開始嘗試研究雜交品種。

不過,要想研究“雜交水稻”,首先就得找出“天然雄性不孕株”。

通常情況下,稻穗都是在盛夏開花的,一般中午盛開,且花蕊很小,需要趴在稻叢裡用放大鏡尋找。找的時候還不能戴草帽,怕被遮擋住視線,錯過育株。

不過,時間一長,人就很容易中暑暈倒。

儘管如此,袁隆平還是冒著酷熱,忍受著被稻葉紮身和昆蟲叮咬,踏遍了附近所有稻田。

幸運的是,袁隆平的辛苦並沒有白費,1964年他在試驗稻田中真的找到了一株“天然雄性不育株”,並且通過人工授粉的方式,令其結出了數百粒第一代雄性不孕株的種子。

接著,袁隆平又從14,000多個稻穗中,找到了6株天然雄性不育株,並且透過播種,有4株成功繁殖了1-2代。

之後,經歷了上千次失敗後,袁隆平終於選育出了優良的雜交水稻組合——南優2號,培育出了雜交水稻,中國水稻產量增加 20%。

這項成就公佈後立刻震驚了農業界,不僅推翻了米丘林、李森科的傳統經典理論 「無性雜交」學說,也把水稻研究技術帶向了新領域。

同時,不僅實現了袁隆平兒時夢想讓中國人吃飽,更極大解決了世界糧食短缺問題。

有人把他譽為當代神農,可謂名副其實。

在中國,袁隆平自然是當之無愧的國寶級人物,並被授予「共和國勳章」。

但,袁隆平的付出和傑出貢獻,不只造福中國人,更是讓全世界人民都受益。

因此他也受到了世界上許多國家的表彰:法國最高農業成就勳章,以色列總統親自為他頒發沃爾夫獎,聯合國聘請他為國際雜交水稻首席顧問,是美國國家學科外籍院士…

雖然袁隆平一生獲得榮譽無數,但他卻活得非常低調和樸實。

許多人都謠傳他有上千億身價,其實他的薪水加上股份分紅、稿費、諮詢費的收入,也不過一年才30多萬元,不過是一個普通白領的工資。

平常穿的襯衫只要十幾元,鞋子也不超過100元,戴的手錶只有300元。

有一次他去商場買衣服,專門盯著打折襯衫。聽說只要10塊一件,就一口氣買了十幾件。

因為覺得太便宜,袁老付錢的時候還非常不好意思,一直跟售貨員說:“太便宜了,不如你每件再加2塊?”

除了勤儉,袁隆平也過得很簡單。

很少人知道,其實袁隆平非常討厭住在高樓大廈,一直住在很普通的房子裡。

最昂貴的物件就是一輛20萬元的沃爾沃,也只是因為他喜歡車子而已。

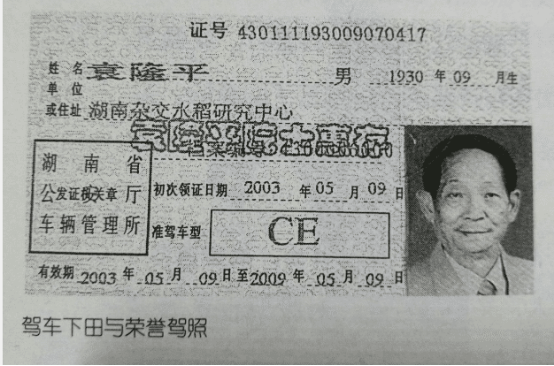

不過因為太忙了,袁隆平根本沒時間去考駕照。

後來,為了滿足他的心願,交管部門特批給袁老一張榮譽駕照,只能在家和試驗田之間往返。

對此,袁老已經覺得很滿足了。

袁隆平說:「人活一世,有許多東西得去堅守。如果一旦浮躁,很容易迷失自我,看不清事物本來的面目。所以有些事情,我們應該學會勇敢地放棄,必要的捨得,反而是另一種意義上的堅守。

回首袁隆平的一生,他把所有的一切都貢獻給了水稻事業。

在人生最後的歲月,他也始終堅守自己的稻田,並且在多次訪談中說:餓肚子真難受了。

一直以來,許多人都曾問過袁隆平:這麼大年紀了,為何還要如此執著辛苦?

他的回答永遠是那麼相似,因為他心繫兩個夢,一個是“禾下乘涼夢”,一個是“雜交水稻覆蓋全球夢”。

現如今,袁老雖然已經不能再繼續實現自己的夢想,但他的精神永存。

先生用一生為中國崛起而努力,為世界人民的幸福而奮鬥。

這份大志,千古難忘!

有的人死了,其實他一直都活著。

願先生一路走好,用光輝照耀我們砥礪前進!

本文作者:歌

責任編輯:柳葉叨叨