鄭國渠是修建於戰國時期的天下第一渠,它位於陝西省鹹陽市的綾陽縣。想當年,正是由於鄭國渠的建設,才使得關中地區,渭北平原風調雨順,也為大秦東出,一統天下提供了源源不絕的糧草物資。我第一次聽說鄭國渠是在歷史課本,那個時候對他沒有太多的印象,覺得他無非就是條灌溉農田的水渠而已,但當我親眼看到鄭伯渠,才深深地被他所震撼。你很難想像,在2000多年前,沒有大型機械設備的幫助,老秦人可以說是僅憑雙手啊。就在這千山萬仞之間開山引水,建成了這條為大秦一統天下提供源源不斷補養的血脈之渠。然而有趣的是,這個為秦建萬世之功的鄭國渠的總負責人鄭國並不是秦國人,而且這項惠及後世的大型水利工程,在當初也不是一個可以擺在檯面上說的事兒。他本來就是韓國意圖拖垮秦國國力阻擋大秦,東晉的一個陰謀。

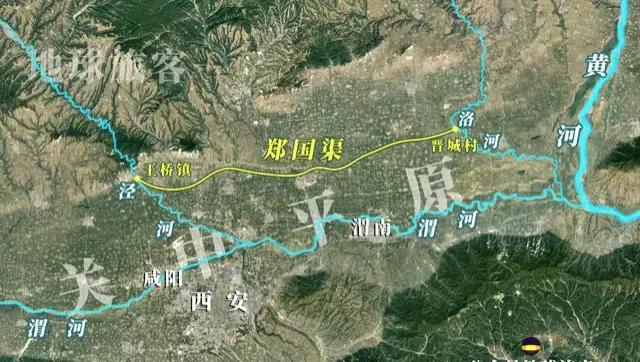

話說到了戰國時期,韓趙,魏三家分了晉國,這三家中實力最弱的當屬韓國,但偏偏是韓國這麼個軟柿子,他的國界湊巧和虎狼之國大秦接壤,當時秦國一億東出,那就必然要去韓國,所以韓國就自然而然地成了大秦東出第一個要拔掉的釘子,以至於在韓國存在的100多年時間裡,竟被秦國欺負了19次之多。當時的韓王也因為自己老被秦國欺負而坐立不安,怎麼辦呢?其實自打長平之戰後,秦國的實力在東方六國中已經一家獨大了。面對這樣的局面,韓王不甘意亂擊石,於是他想了個餿主意,那就是提琴。啥是提琴呢?就是派間諜入秦,拖垮秦國。派誰呢?一個叫鄭國的水利專家。大家一定要搞明白啊,鄭國不是一個國家的名稱,而是一個人名,他姓鄭,名國。那韓王派鄭國這個間諜去秦國幹啥呢?就是幫著秦國興修水利,藉此把秦國的國力拖在基礎建設上,拖垮他的實力,使之無暇東顧,韓國也就可以倖免於難了。就這樣,在西元前246年,鄭國入秦,他向秦王建議,在渭河以北的涇河和洛水之間啊,穿鑿一條渠。鄭國聲稱此舉是為了秦國更好的發展農業,為進攻六國提供源源不絕的糧食保障。這時候,秦國的國君正好是秦王嬴政,也就是後來的千古一帝秦始皇,這一年他剛剛即位。在此之前,秦國經過商鞅變法已經開墾了大量的耕地。然而隨著關中平原廣闊土地的大規模開發,一個棘手的問題擺在了秦國的統治者面前,那就是發展農業必須得有充足的灌溉水源。雖說在秦昭王時期,蜀郡太守李冰和他的兒子就已經建造了都江堰,使成都成為了天府之國。但是蜀道難,難於上青天啊。要把四川的糧食運到北方戰場,需要耗費龐大的人力物力,因此得不償失。但秦國一心想要統一六國,為了對齊之後的一系列戰爭提供足夠的糧食,在關中地區,尤其是在渭北平原修建一道水利溝渠來灌溉農田,就顯得非常重要了。而恰在此時,來自韓國的國際友人,水利專家鄭國無私地前來幫忙,這讓年富力強的秦王嬴政感到非常滿意。他們一拍即合,就同意了鄭國要為秦國建造灌溉水渠的建議。

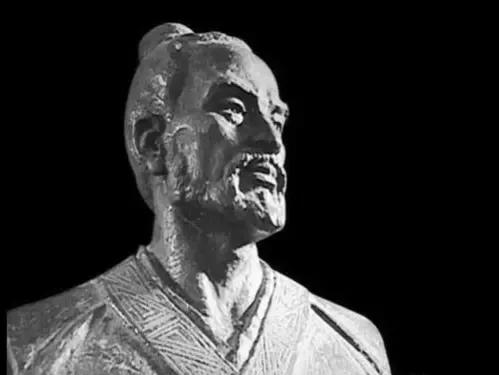

於是,在西元前246年,這項浩大的水利工程就轟轟烈烈地開始了。雖說鄭國其實是韓王派來實施提秦之策的間諜,但他終究是一名水利專家,職業操守過硬,所以他為秦國設計的鄭國渠富有遠見,在當時是很先進的。然而,就在水渠修建工程如火如荼地進行時,從韓國回來的秦國間諜向秦王戳穿了鄭國此行的真正目的是要提琴。於是秦王勃然大怒,要殺了鄭國。誰料性命攸關之際,鄭國沒有求饒,而是非常坦誠地對秦王說,使臣為間,然渠成亦秦之利也,臣為韓延數歲之命,而為秦建萬世之功,就是說我開始的時候啊,確實是個間諜。然而這條渠成了,對秦國是有利的。臣雖然透過讓秦修建水渠而延長了韓國幾年的壽命,卻為大秦建立了可以延續萬代的功勞啊。聽完此話,秦王嬴政深以為然,於是他沒有處置鄭國,而是讓他繼續主持修渠工作。因為嬴政明白,從主觀動機來講,鄭國此舉是為了韓國而提琴,但從客觀效果上來說,鄭國渠的修建確實是對秦國有利的。再者,秦國當時的實力已非六國可比,單憑韓王這點小小的伎倆,根本不足以抵擋秦國東進的步伐。話說回來,大秦連年徵戰,如果沒有源源不斷的糧草作為補給,即便大秦勇士再英勇也無濟於事,況且這個鄭國還是個不可多得的水利人才,殺了他不如為我所用。就這樣,秦王嬴政沒有處置鄭國,而是讓他繼續主持鄭國渠的建設,同時還前後發動了秦國的十多萬民夫,歷經十年,最終建成了當時這個在關中地區最早的大型水利工程。

在鄭國渠修建之前,關中地區渭北平原的土地以鹽鹼地為主,土壤貧瘠,農作物無法生長。而鄭國渠修成後,由於它採用的是泥水灌溉的方式,大量黃河水灌溉農田,因此極大降低了渭北地區土地的鹽鹼度,把曾經的鹽鹼地改良成了肥沃的良田。於是關中為沃野,無兇年,即使遇到旱災,鄭國渠所在的灌溉地區仍能保持很好的收成。當時黃河中游的糧食畝產一般只有一擔半,而這些得到鄭國渠灌溉的良田,畝產卻達到了六彈四鬥。可以說,正是由於鄭國渠的出現,它極大地提高了關中地區的農業發展,使關中成為沃野糧倉,也為秦王嬴政統一六國打下了堅實的經濟基礎。據史料記載,鄭國渠所灌溉的百萬畝良田所提供的軍糧,足夠秦國60萬軍隊使用數年。

西元前230年,中國史上第一次大統一的最後決戰打響了,強大的秦軍不費吹灰之力就滅了韓國。富有戲劇性的是,本來被韓國當作是救命稻草的鄭國渠,恰恰又使韓國走向了滅亡。鄭國渠建成後15年,依靠關中大地源源不絕的糧草供給,大秦帝國終於一統天下,於西元前221年創建了中國歷史上的第一個大一統王朝。為了紀念鄭國的豐功偉績,秦王嬴政將此渠命名為鄭國渠。估計韓王怎麼也沒想到,當初自己的提琴之策最後竟成了飛禽之計。韓國苟延殘喘十幾年,終究改變不了被滅亡的命運,而鄭國渠的修建不僅沒有拯救韓國,反而成為秦國滅韓的助力。所以說大秦帝國建立,二世而亡。然而,此後的歷朝歷代,又在鄭國渠的基礎上修建了新的水渠,滋養了黃河沿岸的農業地區,影響深遠。

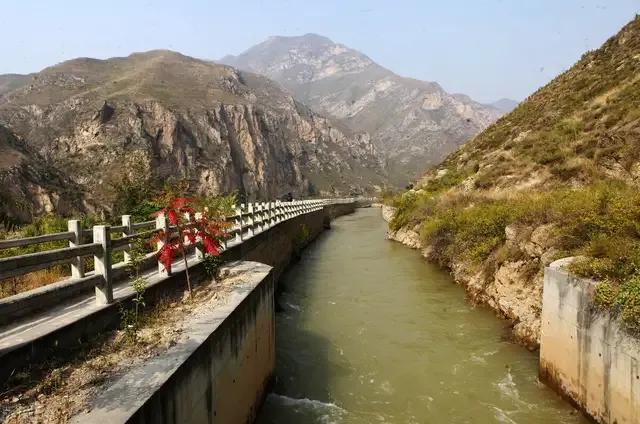

上個世紀30年代,在鄭國渠的不遠處,人們還修建了一處新的水渠,名叫金匯渠,寓意是惠及關中大地和百姓,與當年的鄭國渠有異曲同工之妙。然而,它的源頭啊,就是修建於戰國時期的鄭國渠。今天鄭國渠,除了有感於2000多年前啾啾老秦的堅韌質樸,也深深為這裡的景色所吸引。這裡一面是壁立千峰,一面是流水潺潺,更有飛流而下的瀑布和自然水流衝擊形成的孔雀灣,山石水景相映成趣,鬼斧神工,別有洞天。我們從小就聽得柳毅傳說的神話故事,魏徵戰涇河龍王的傳說,在這裡都有相應的景點兒,更有虎穴奇觀,蛟龍出淵,十里一亭和九曲18彎。還有呢?金河一夢醉千年。來到這裡,置身於這條滋養了大秦帝國的血脈之軀,似乎還可以窺探到秦始皇成就霸業的原因。鄭國被揭穿之後,秦國有不少人上書建議秦始皇下逐客令。但秦始皇最終選擇留下鄭國,說明他具有博大的胸懷,能夠以一種開放的態度對待人才,任人唯賢。各國的賢能之士也正是看到這一點,才紛紛跑到秦國為其效力。可以說,秦始皇保住的不只是一個鄭國,得到的也不只是一條鄭國渠,他還藉此籠絡了人心,網羅了天下的人才。而鄭國渠也不僅是一條滋養了關中大地,沃野千里的血脈之渠,更是承載了一段歷史,譜寫了一段文明的歷史見證。滄海桑田,白駒過隙,昔日戰國風雲的鼓角聲聲遠去,只留下關中大地風調雨順,沃野千里。