史源:《左傳•成公十八年》夏六月,鄭伯侵宋,及曹門外。遂會楚子伐宋,取朝郟。楚子辛、鄭皇辰侵城郜,取幽丘,同伐彭城,納宋魚石、向為人、鱗朱、向帶、魚府焉,以三百乘戍之而還。七月,宋老佐、華喜圍彭城,老佐卒。冬十一月,楚子重救彭城,伐宋。宋華元如晉告急,韓獻子為政,曰:「欲求得人,必先勤之,成霸安強,自宋始矣。」晉侯師於台谷以救宋,遇楚師於靡角之谷,楚師還。

譯文:成公十八年夏季,六月,鄭成公入侵宋國,到達宋國曹門外。並且在此會合楚共王一起進攻宋國,佔領了朝郟。楚國子辛、鄭國的皇辰入侵城郜,佔取幽丘。一起進攻彭城,使奔楚的宋國朝臣魚石、向為人、鱗朱、向帶、魚府等留守彭城,並留下了三百輛戰車,然後楚王回國。七月,宋國的老佐、華喜包圍彭城,老佐戰死於這次戰役之中。冬季十一月,楚國的子重救援彭城,並進攻宋國。宋國的華元去到晉國告急。這時韓獻子執政,說:“想要得到別人的擁護,一定要先為他付出勤勞。成就霸業,安定疆土,從宋國開始了。”晉悼公領兵駐紮在台谷以救宋國。在靡角之谷和楚軍相遇,楚軍退走回國。

論述:這是西元前573年,宋楚彭城之戰的情況,由於楚國出兵佔領了宋國的彭城,隨即宋國派出主力兵馬,以司馬老佐為主帥,華喜為副帥去收復彭城,宋軍以兵馬絕對優勢,對彭城守軍進行圍困,冬十一月,彭城守軍即將到了出城投降的境地,大隊楚軍在外圍卻又對宋軍進行了分割包圍,宋軍受到了城外城內楚軍的夾擊,不得已,宋軍只有採取突圍,在突圍之中,司馬老佐中箭身亡,宋軍主帥戰死,宋軍頓時潰敗。上述史料即是考證老佐是老子父親的重要史料,這也是因為在老子同時期的社會名人孔子說老子是宋國人的印證。然而這項史料的印證,確實是說服力顯得不足,不能完全令人認可。那麼在其他史料中,是否又有這方面的資訊呢?

史源:《老子》戴營魄抱一,能毋離乎。

譯文:宋國戴氏集團統治,能夠有效的做到軍政團結如一,其政權就毋庸置疑不會分離。

論述:這就是《老子》書中給我們提供的訊息,這就是老子的智慧預判,從公元前799年,宋戴公繼任國君之位,宋國的政權一直牢牢的掌握在戴氏族人手裡,直到公元前286年宋康王時期宋國滅亡,前後經歷了513年。而在此期間,晉國走向了三晉分家,齊國走向了田氏代齊。

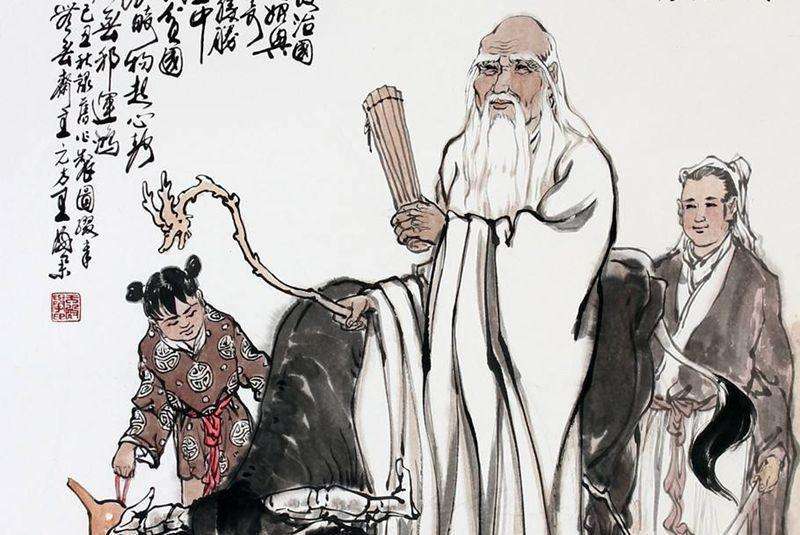

考證老子與宋戴公的關係,宋戴公之子——好父說,好父說之子——華父督,華父督之子——華世家,華世家之子——華季老,華季老之子——老佐,老佐之子——老聃,老聃之子——李宗。通過考證,宋戴公就是老子的第七代祖。

史源:《老子》以道佐人,主不以兵強於天下,其事好還。師之所處,楚荊生之。

譯文:以道行事的老佐,作為宋軍的主帥,他不以兵力強大而逞強,這樣的行為符合道義。宋楚之間的彭城之戰,那是由楚國人率先侵略宋國的彭城挑起。

論述:這就是《老子》書中給我們詳細的訊息,清楚介紹了宋楚之間的彭城之戰,以及對宋軍主帥司馬老佐的記載。這也就是老子的「言有君,事有宗」智慧體現,如果你讀《老子》,感受不到這些,那隻能說你沒有讀懂《老子》。

史源:《老子》勝而勿美也,若美之是樂殺人。夫樂殺人,則不可以得志於天下。是以吉事上左,喪事上右。是以偏將軍居左,上將軍居右,言以喪禮居之。殺人之眾以悲哀泣之,戰勝以喪禮處之。 (69)

譯本:戰勝對手不要當作美事去宣揚,如果作為美談,就是樂於殺人。若是樂於殺人,則不可能得志於天下。所以吉慶的事情以左邊為上,兇喪的事情以右邊為上。所以偏將軍居於左邊,上將軍居於右邊,言語以喪禮表達。殺人眾多要以悲痛的心情哭泣,慶祝勝利要用喪禮的儀式。

論述:這一段文章,就是老子對戰爭的看法,文中提到的上將軍就是意指的彭城之戰宋軍主帥,老子的父親司馬老佐。文中提到的偏將軍就是意指的彭城之戰宋軍副帥,老子的族門叔叔華喜。