「瞎子阿炳」並非只是傳說,他是個真實存在的中國流浪藝人。

他創作的名曲《二泉映月》,曾於1977年,被選進雷射唱片,該唱片被美國「旅行者1號」探測器送入太空。此時的阿炳絕對想不到:他有一天,可以成為最早用音樂和太空打招呼的人類之一。

中國民間認為:若非因為瞎,加上早逝,他本來可成為和貝多芬一樣偉大的世界級音樂家。

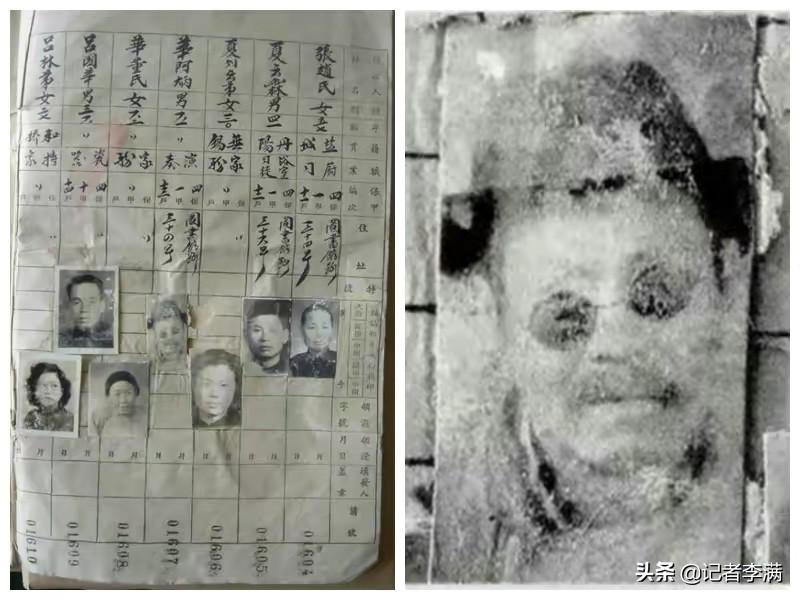

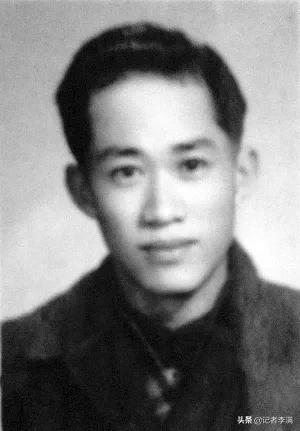

阿炳照片(右);左邊第三列為其妻董翠娣

阿炳原名華彥鈞,出生那天起,他就被打上了「悲劇」的烙印。他的父親是無錫雷尊殿的當家道士,在當地擁有一定的名望。但他卻與一位秦姓寡婦同居了。

兩人同居一年後,阿炳在道門出生,在那崇尚女子貞潔的年代,失節的秦寡婦被族人逼死。秦寡婦也用「死」的方式,保全了阿炳父親的名聲。

事後,阿炳父親無奈將他送到了鄉下撫養。當年,阿炳年僅4歲。

阿炳8歲那年,他的父親成了雷尊殿的主持,一直惦記兒子的他,將阿炳接回了身邊。他並未將實情告訴阿炳,而只讓阿炳叫他「師傅」。

再見到阿炳時,父親發現他“問題很多”,因缺乏父母管教,加上寄人籬下,他看起來非常瘦小,只幾句話的功夫,父親就發現他自尊心極強,且蠻橫不講理。

思來想去後,父親決定將他送進私塾上三年學。父親望著阿炳感嘆:“總得先有個樣子,才好教啊!”

阿炳可以識文誦經以後,父親便開始教他了。無錫當地的道士,皆是當時民間音樂的傳播者。所以,大部分道士都精通音律,尤其作為主持的阿炳父親,更是有「鐵手琵琶」的稱號。

父親只隨意撥動了幾下琵琶,阿炳就完全地被琵琶聲吸引住了:他愛上了音樂。當父親問他是否想要學時,他狠狠地點了幾下頭。

學藝是要吃苦的,對於野慣了的阿炳而言,這無疑是個大挑戰。好在,他學藝路上,有父親的一路拉扯。

父親要阿炳迎著寒風打石頭練習擊鼓;吹笛子時,父親又在他手腕掛鐵圈增加腕力;拉二胡時,父親非得讓琴弦上留下一道道血跡才作罷。

小小的阿炳絲毫不覺得師傅對自己是“偏愛”,一心以為師傅是對自己看不過眼才如此嚴厲。但在心底深處,他又感激這位師傅。他對自己的師傅有一種說不出的親近,但他卻不知道那份親近因何而起。

阿炳以為自己無父無母,人啊,一旦覺得自己“赤條條”,便也自然會少了很多束縛,阿炳放蕩不羈愛自由的性格,也不可避免地形成了。

21歲那年,阿炳彈琵琶、拉二胡的技藝已相當精湛,他的唱功也相當了得。而此時,他的父親已垂垂老矣。望著已能自立的阿炳,病入膏肓的父親滿是欣慰。

臨終時,父親將阿炳叫到跟前,將他的身世告訴了他。此時的阿炳才知道:眼前的師傅,竟是自己的親生父親,他居然是身為道士的父親和一個寡婦的私生子……

父親死後,阿炳和堂兄華伯陽共同掌管雷尊殿,殿內的香火由兩人輪番掌管。如此一來,阿炳便突然由一無所有,變成「有錢有身份」了。

任何時候,不勞而獲的東西,都不會被珍惜,甚至可能帶來禍患。這話在阿炳身上,也得到了應驗。

沒有了父親約束後的阿炳,在金錢的誘惑下,終於沒能把持住。他先跟著一群酒肉朋友到處吃喝,接著,更是在他們的慫恿下開始抽大煙、賭博、逛窯子。

貧寒中長大的阿炳,染上了一身紈綔子弟的毛病,他的放縱終讓他失去了所有:因長期吸食鴉片,他由一個漂亮的道士變成了乾癟小老頭。

人的慾望一旦打開,一切就會變得不再可控。為了錢,阿炳開始偷拿雷尊殿的法器換錢,到此時,他也完全被自己的慾望把控住。

阿炳不再有打理雷尊殿的心思,日久後,道觀的香客越來越少,他也終因劣跡斑斑而被道教掃地出門了。

雷尊殿的收入本是他唯一的生活來源,如今,這份收入斷了後,他才感覺到了人生的艱難。走投無路之際,阿炳想到了賣藝,眼下,自己唯一的救命稻草,也就只有年輕時學來的這點本事了。

為了活下去,阿炳抱著二胡走上了街頭,開始了他漫長的賣藝生涯。賣藝,得找人多的地方。於是,茶樓、酒肆、煙館、旅店都留下了阿炳的身影。

過去那個年代,賣藝是最下等的職業,他們的地位只比街頭的叫花子高一點點。在被人呼來喝去的日子裡,阿炳的脾氣變得越來越暴躁,他先前染上的梅毒,也越來越重。

一日回到家時,他感覺一隻眼睛很癢,他以為是小事,沒想到,那正是梅毒加重的表現,直到兩隻眼睛相繼失明,他才意識到問題的嚴重。

眼睛看不見後,阿炳的世界陷入了無盡的黑暗。完全失明這年,他年僅35歲。

阿炳

阿炳最初哀嘆命運不公,後來,他又覺得一切都是老天爺對自己任意妄為的懲罰。阿炳開始信命,信命是一個人向這個世界妥協的開始,也是一個人走向「規矩」的開始。

不同的是,阿炳在信命、變得「規矩」的同時,對音樂有了一種比命還強硬的堅持。也是在此間,他創作的音樂發生了極大變化,他的二胡聲、琵琶聲裡,多了一種向上的嗚咽聲。這種向上的嗚咽,也成了後來阿炳所創作曲目的特色。

瞎了以後,阿炳的形象受到了很大影響,他的失明的雙眼讓他的消瘦的面容看起來很瘆人。即便後來戴上了墨鏡,因為他不苟言笑,他的臉相看起來依舊讓人生畏懼。

阿炳往街頭一坐,人就走了一半,他拉響那哀怨的曲調後,剩下的人也走了一多半。阿炳明白了:他們害怕他的樣子,也聽不懂他用內心感受譜出的曲子。

“要改變”,當活下去變得不再容易時,改變也一定會發生。為了改變,阿炳不僅苦練技藝,還開始流竄在各大茶樓、酒館、煙館,這次,他不是來賣藝,而是來聽!他發現,當自己去傾聽這個世界時,世界頓時也沒有那麼面目可憎了。

阿炳透過聽,知道“世界正發生什麼”,他的人生也因此豐富起來了,他的靈感也開始傾瀉而出。有一天,他竟突發奇想地,在拉二胡的同時,口唱各種新聞時事。百姓被他的唱詞吸引,紛紛駐足聆聽:阿炳成功了。

當阿炳開始說唱老百姓喜聞樂見的各種故事時,他不再是傳統藝人,而變成了一種集賣藝、傳播資訊的載體了。

慢慢地,阿炳在無錫有了一群忠實的粉絲,他們叫他“瞎子阿炳”,經常給他掌聲,偶爾還會點唱曲目。在這種良性互動下,阿炳漸漸終於找到了活下去的理由。

多數時候,活下去的理由,就是活下去的方法。眼見自己的技藝能換來錢,阿炳便也更加鍾愛他的二胡、琵琶了。只要得空,他就會在小屋的床榻上,用心地擦拭他吃飯的家甚。

阿炳故居

阿炳對他的音樂越發熱愛,他不斷創作出各種曲調,以豐富他的彈奏。累積了某一曲目和名氣後,他也登上了《無錫報》和後來的《新錫日報》。在報道中,他們這樣形容阿炳和他的音樂:

「阿炳……胡琴、琵琶,技法出眾,二目盲……街頭賣藝…..,夏夜月升,電炬放亮,阿炳至,人必請其唱,所唱故事新聞,老嫗都解,引吭高歌,喉聲苦澀,時撫婉轉妙曼之琴」。

音樂事業打下一定基礎後,他迎來了自己那獨一份的愛情。

阿炳40歲那年,遇見了一個叫董翠娣的寡婦。該名女子是江陰北固鄉人,遇見阿炳前,她曾嫁給皮匠,並生下了一個三女。皮匠丈夫死後,無法維持生計的她忍痛將孩子們一個個送出去,自己則去了無錫一家煙館做女傭。

常去煙館賣唱的阿炳,最後在旁人的撮合下,與董翠娣同居了。兩人的結合,多少有些搭夥過日子的意味。但隨著時間的推移,兩個可憐人慢慢成了彼此的溫暖。

阿炳每日背著琵琶、拿著二胡,董翠娣則牽著阿炳的長衫在前面引路。遠遠看去,兩人如同一道奇特的風景,行人見了,總忍不住行注目禮。

阿炳和董翠娣總到崇安寺附近的三萬昌茶館,也常出沒於無錫各個茶館、酒樓、妓院。

每到一個地方,董翠娣都會陪著笑臉問:「先生要聽曲嗎?一支曲子兩毛鈔票。」若客人感興趣,她就會迅速遞上歌單。

阿炳的歌單非常接地氣,裡面不僅有中國民樂最高雅的《惠山二泉》,也有最艷俗的《十八摸》或《小寡婦舀水》,阿炳說唱,董翠娣則拿著銅盆向觀眾收錢。

阿炳與董翠娣(晚年)

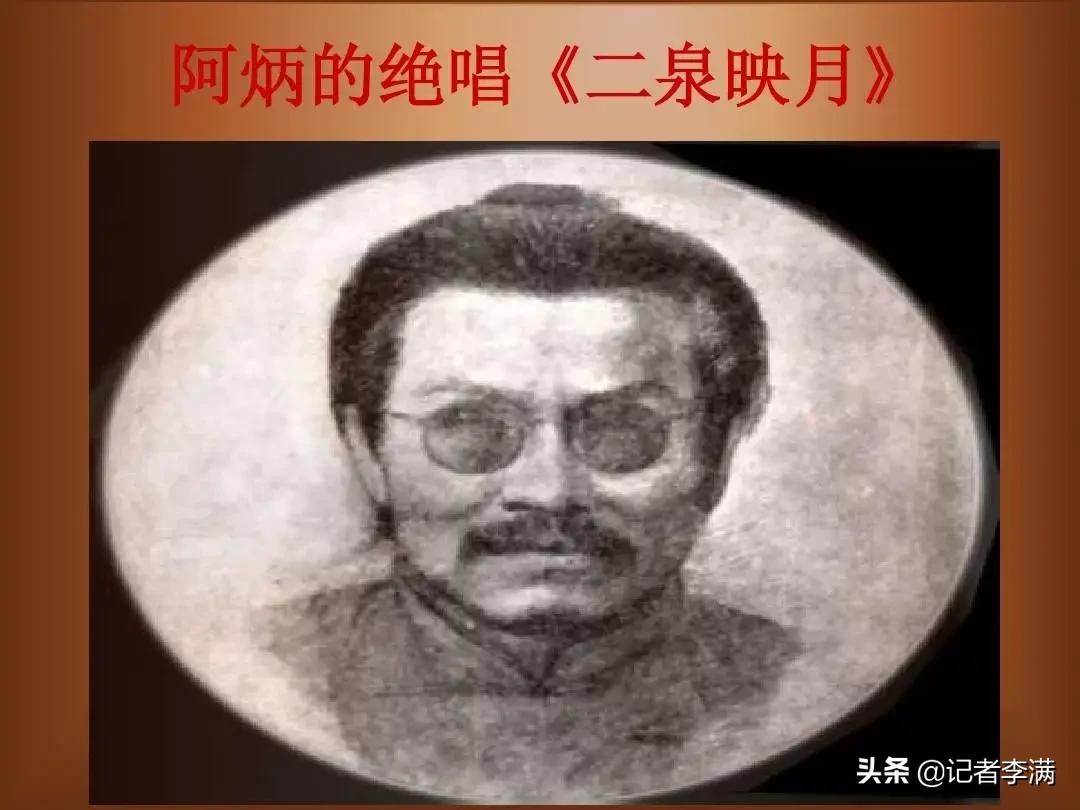

阿炳最常彈奏的,是那首後來被定名為《二泉映月》的曲子,這首曲子,是他對自身悲苦命運的抒發,曲調低沉卻昂揚,滿含著他對命運的不屈。

因為彈奏得多,加上本是直抒胸臆之作,他每每彈奏此曲時,眾人都會跟著喝彩,慢慢地,這首曲子也成了他的經典曲目。

每次賣藝回來,董翠娣都會為丈夫做飯,看他吃得香,她總會露出欣慰的笑容。他們的小家除了樂器,沒有任何值錢的家甚,可他們的日子也總算有個「日子」的樣子了。

多數時候,阿炳賣藝得來的錢,都不足以支撐生活,尤其,阿炳的菸癮一直沒戒掉,如此,他們免不了經常斷炊。董翠娣從不抱怨,對她而言:能再有個家,有個知冷知熱的人,已是上天格外垂青。

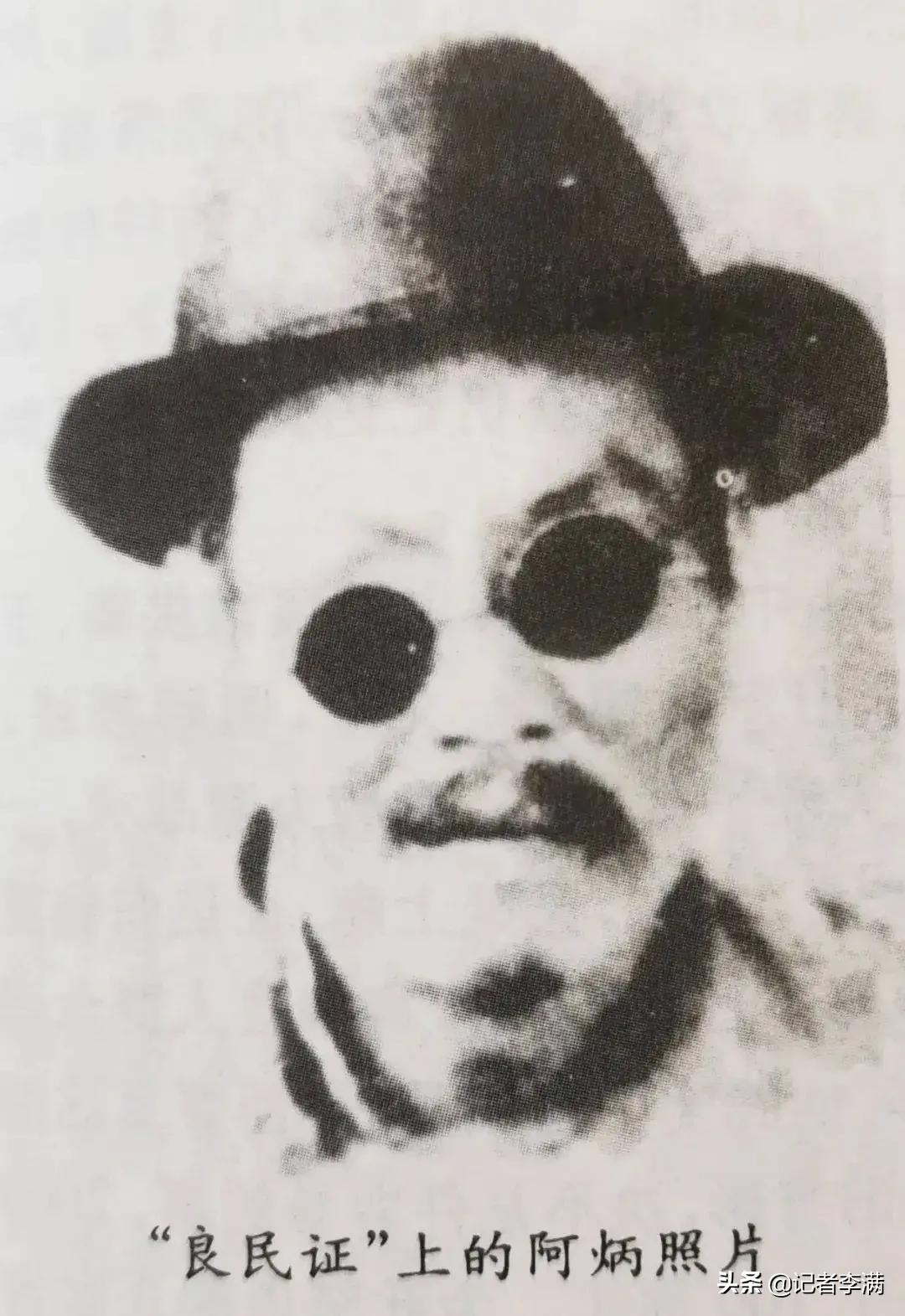

日軍佔領無錫後,阿炳和董翠娣的生活並未有太大的改變。他們只是被強制辦了一張所謂的良民證,良民證上的照片,後來竟成了他此生留下的最後影像。

阿炳依舊每日出去賣藝,他看不見,卻把一切都聽得仔細,他恨透了日本人,但他同時也知道:想要繼續活下去,就不能得罪他們。

日軍佔領無錫後,老百姓出城受到管束,若晚歸而沒有特別通行證,誰也不能進城。如此,他們便只能露宿街頭。阿炳自己受得了,但妻子怎受得呢?

當時的城門每天晚上7點就會關閉,但阿炳卻常常要晚上10點多才能回來。為了能順利到家,阿炳只好為守城日本兵演奏一兩段曲子。

人都說“藝術無國界”,阿炳的二胡聲常讓日本兵聽得淚流滿面,或許,他們透過他的二胡聲,想到了自己遠在日本的父親、親人吧!

阿炳成了當時唯一可以破格出入城門的人,每次見到他歸來,日本兵就會為他留一條門縫。這在日軍侵華史上,是絕無僅有。

日本兵雖為阿炳留了門縫,但國仇家恨他依舊記得清楚。最讓他痛心的是:抗戰後期,腐朽的國民政府大肆濫發法幣,導致通貨膨脹,法幣貶值,老百姓苦不堪言。

阿炳也是受害者,他早上討回的錢,晚上買不來一個燒餅。為了控訴國民黨,他用音樂編了一曲《金圓劵害煞老百姓》,歌詞中有幾句是這樣的:

「金圓券,滿天飛,花花綠綠好東西,早上可以買頭牛,晚上只能買隻雞,十萬金圓券,只夠兩公升米。”

在知道自己能透過拉曲唱曲得到關注後,他開始用自己的曲子做一些實事。見到不平的事,他就把那些事編成曲子到處傳唱。

當地一個地主玷污了未成年婢女,婢女父母告到法院,法院不受理,夫妻二人在法院門口嚎啕大哭。阿炳聽說後,將他們的事編成順口溜在街頭說唱,地主受到輿論壓力,並主動找到阿炳說「只要不再唱,自己願意私下給錢」。阿炳嚴詞拒絕後,繼續大街小巷地說唱。直到地主向婢女父親道歉、賠償後,阿炳才停下來。

長期賣藝討生活,讓阿炳累積了許多怨氣,他非常矛盾:他信命,卻同時用音樂進行各種抗爭,他憤世嫉俗,見到不平總想插一手。

無錫人都知道阿炳的性格,他們中的很多人都曉得:只要是真心喜歡他的音樂,就算不給錢,他也願意唱,可若不喜歡音樂,而抱著其他目的讓他彈唱,即便再多錢他也不幹。他甚至常常罷唱,搞得一些達官顯貴很沒面子。

阿炳的個性,也讓他在收割民心的同時,不可避免地惹來了禍端。先是當地官員以他破壞國庫金融政策為由,勒令他“不准再上街賣藝”,緊接著,他又被送去戒菸所強行戒菸了兩個月。

音樂是他吃飯的傢伙,更是他的靈魂支柱。不被允許賣藝後的阿炳,完全像變了一個人:被放出來後,他終日無端端發脾氣。連用來吃飯的樂器,也被他砸爛了不少。

董翠娣看著隨時會爆炸的阿炳,心痛不已。

人的精神一旦坍塌,身體很快就會出問題,阿炳本就被鴉片掏空的身體,猶如空中的枯葉般脆弱不堪。

新中國成立後,阿炳感覺到新時代來了,他隱約看到了希望,事實上,他也確實等來了希望——

這年,一位叫黎松壽的人在南京古林寺音樂學院進修。

閒來無事時,他隨手拉了一段《二泉映月》的曲調。這個曲調被民樂大師儲師竹聽見後,他立即循聲衝到他跟前心急地問:“你拉的是什麼曲子?誰創作的?”

黎松壽並未在意,他從小就聽阿炳的音樂,早已習以為常。他笑著答:“這是我們無錫當地一個賣藝的人常拉的,我們叫他‘瞎子阿炳’。”

黎松壽青年

此時,一位叫楊蔭的教授也聽到了這番對話,他在抗戰前曾和阿炳學過琵琶。他隨口向黎松壽打聽阿炳的近況,當得知他的身體已每況愈下時,他心裡咯噔一下,隨後他與幾人商議後,對黎松壽說:

「當務之急,是要找到阿炳,將一些重要的曲調記錄下來,等有了錄音機,再想辦法錄音。”

事實證明,他們當日的決定是偉大而明智的,因為:他們找到阿炳錄下《二泉映月》《聽松》等幾首曲子後僅僅三個月,阿炳就不幸病逝了。

在病逝前,阿炳從錄音機裡聽到了自己的音樂,他激動地抱著錄音機對妻子喊:“是我的聲音,我的聲音,那是我的聲音。”

阿炳重新拿起了他的琵琶和二胡,當那悠揚、嗚咽的聲音再度響起時,他那許久沒有表情的臉上,終於露出了笑容。也是在此間,他依據自己的一生創作的曲調被定名為了《二泉映月》。

9月25日,即錄音後第23天,阿炳去了無錫牙醫成立大會上表演。當時,他的身體已經不行了,他表演時,董翠娣一直憂心。那日,知道現場很多人在聽他拉曲後,他拉得分外賣力。

拉完了數曲後,仍覺不過癮的觀眾紛紛喊著要聽《二泉映月》。董翠娣擔心丈夫身體吃不消,可阿炳卻擺擺手說:“他們要聽曲,就是拉死,我也願意。”

那日,阿炳的演出分外成功,現場不時迸發出雷鳴般的掌聲,阿炳幾次激動地脫帽向觀眾示意。也從那時起,他和《二泉映月》牢牢佔據了世界音樂殿堂的不朽地位。

誰也沒想到,那次演出,竟成了阿炳最後一次公開演奏。

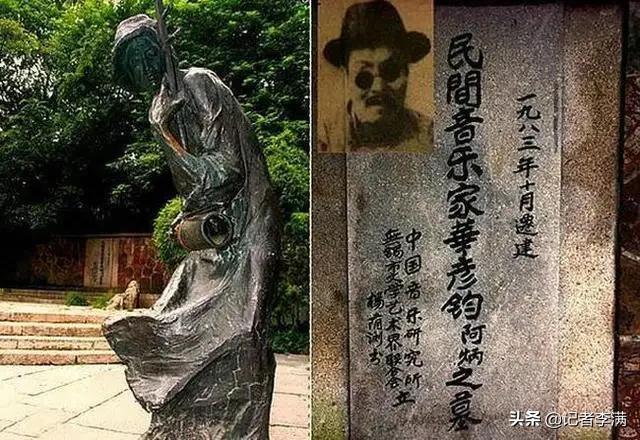

阿炳雕像(根據他最後一次演奏雕刻)

那之後不久,病中的阿炳突然想彈彈三弦,取下來一摸,他立刻臉色大變:蒙上的蛇皮被老鼠啃破了!阿炳信命,他立刻認定:樂器被牲畜毀滅,這是天意不讓樂師再繼續演奏了。

樂器被毀壞後,阿炳終日長長。同時,因為長時間沒有外出賣藝,他們的日子十分艱難。但日子越難過,阿炳的自尊也越強。就在錄音當日,前來錄音的人錄完6首曲子問「這都是你自創的嗎」時,他因自尊心受傷而發怒。

也因為阿炳那次發怒,他不同意他們再度前往錄音。經黎松壽好說歹說後,他才同意來年繼續錄音。

可惜,阿炳的身體已不允許「來年」的出現。就在那次錄音僅僅幾個月後,阿炳就因肺病吐血而亡了。他去世後不久,董翠娣也跟著他去了。

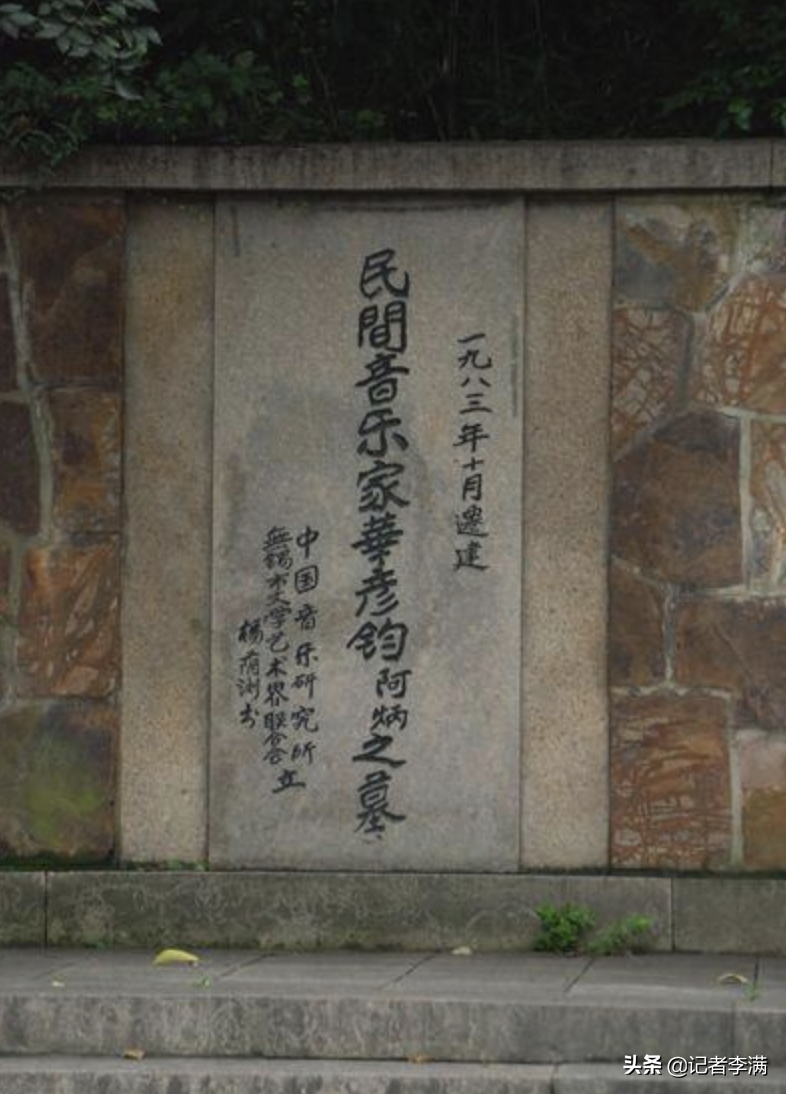

阿炳死後,被葬入了無錫西郊璨山腳下「一和山房」道士墓。

阿炳之墓

關於阿炳的死因,民間一直有許多版本流傳。有人說,他是趁董翠娣外出乞討之際,用皮帶結束了自己的生命。有人說,他死前面孔已被老鼠咬掉了一塊肉。

世人傾向於認為:阿炳並非正常死亡。

可嘆,阿炳一生創作、改編的樂曲有六百多首,可最終留存下來的,竟只有區區六首。這是阿炳的遺憾處,也是中國乃至世界音樂的損失。

阿炳死後,他所留下的二號胡曲《二泉映月》、《聽松》、《寒春風曲》,和琵琶曲《大浪淘沙》、《龍船》、《昭君出塞》六首曲目,被奉若瑰寶,如今,世界各地依舊有他的眾多粉絲。

1978年,阿炳去世近30年後,世界知名指揮家小澤徵爾在北京首都體育館指導中國中央樂團演出了《二泉映月》,被深深震撼的他流下了眼淚。

第二天,他來到中央音樂學院,當聽到17歲女生薑建華用二胡演奏的《二泉映月》時,他激動地說:“這種音樂只應跪下來聽”,說完,他真的虔誠的從椅子上順勢跪了下來,淚流滿面的說:

「如果我事先聽了這次演奏(純二胡),我昨天絕對不敢指揮這個曲目,因為我沒有理解這首音樂,因此我沒有資格指揮這個曲目」。

時至今日,人們依舊認為:阿炳是中國音樂史上一個無法超越的傳奇,他的曠世之作,是歷經多番苦難、嚐遍世俗冷暖的結果。

阿炳是無法複製的,他把苦難吞進肚子,然後用音樂吐出來;他用失明的雙眼把黑夜看透,他用無言的淚花把光明尋求!

謹以此文:致敬阿炳,致敬所有在苦難中,堅持尋求光明的人們!