作者按:

一座城市因為一些歷史精英的活動而變得生動和浪漫,因為某些名人而彰顯和揚名。歷史名人用他們的思想、他們的創作和生活方式影響一個地理、一座城市。

洛陽是個從來就不缺少名人的城市,自夏代建都洛陽開始,在漫漫幾千年的歷史長廊中,洛陽曾出現過無數的傑出人物,他們或引領了歷史的方向,或渲染了歷史的色彩,或點綴了歷史的天空,他們的愛恨悲歡都交織在這片河洛沃土之上。

我們以歷史時期為線索,選取了洛陽在中國乃至世界歷史上具有重大影響的一百位著名人物,他們有功高蓋世的政治領袖,真知灼見的思想巨擘,有勇有謀的傳奇英雄,妙筆生花的文壇泰鬥,匠心獨運的藝術大師,鑄造科技輝煌的科學精英……時間跨度從商代到近代,描述了三千多年洛陽的歷史進程。我們將他們人生旅途中與洛陽關係密切的部分加以展開敘述,或寫他們在洛陽期間的生活、工作、奮鬥歷程,或寫他們對洛陽的各種貢獻,或寫洛陽對他們思想、事業的發展所產生的重要影響,這些故事或波瀾壯闊,或細語淺唱,或幽默風趣,或令人回味,讀者了解這些人物,就基本掌握了洛陽歷史的人物精華。

洛陽是一座文化名城。歷史名人在此聚首並演繹其精彩人生,塑造了洛陽在世界城市之林的文化氣質,彰顯了洛陽這座城市的人文輝煌!今天推出與洛陽有關的100個歷史名人系列之十五:班固

班 固

班固(西元32年—92年),東漢扶風安陵人(今陝西鹹陽東北),字孟堅,東漢安陵人。史學家班彪之子,史學家、文學家,與司馬遷並稱「班馬」。班固在班彪續補《史記》之作《後傳》的基礎上開始編寫《漢書》,至漢章帝建初中基本完成,其他作品還有《白虎通德論》《兩都賦》等。

班固自幼接受儒學世家的良好教育與薰陶,加上從小聰明好學,9歲就能寫文章、誦詩賦了。當時,父親班彪已經成了遠近聞名的學者,好多人都前來拜他為師或與他探討學問,受父親朋友輩學者的影響,班固開闊了眼界,學業大有長進。後來,父親有意續寫《史記後傳》,開始閱讀大量漢朝典籍。在父親的影響下,班固也開始留意漢事。這時,著名的思想家王充正值青春年華,從會稽老家來到京城洛陽遊學,他景仰班彪在學術上的高深造詣,也前來拜班彪為師,虛心求教。王充對於班彪的著史事業充滿敬意,稱讚班彪的著述可與太史公、揚雄媲美。由於他常到老師家中請教,與年紀比他小五歲的班固逐漸熟悉起來,並對少年班固的才能和志向欣賞備至。建武二十年(44年)的一天,王充又來向老師請教,恰好班固也在客廳裡,並對他們談論漢事不時插上一二句頗具見識的話語,王充聽後十分驚奇,不禁撫摸著班固的後背,對老師說:“此兒必記漢事”,認為班固將來必定會完成撰著漢代歷史的重任。隨著年齡的增長,班固開始不滿足於儒學世家的家庭教育。為了進一步深造,班固於16歲時進入洛陽太學學習,在這裡,他用功苦學,貫通各種經書典籍,不論儒家或其他百家學說,都能深入鑽研,同時注重見識,並不拘守一師之說,不停留在字音字義、細枝末節的註解上,而是要求貫通經籍的大義。這是他日後能夠成長為一代良史的極重要條件。在這裡,班固結識了崔胭、李育、傅毅等一批同學。由於班固個性寬容隨和,平易近人,不因為自己才能出眾而驕傲,所以得到了同學及士林的交口稱讚。到班彪死時,班固雖然年僅23歲,但已具備頗高的文化修養與著述能力。班彪過世,留下了遺作《後傳》。班固此時離開太學,返鄉為父守喪,並檢閱其父所作《後傳》的手稿,認為父親對於某些史實敘述不詳,於是反覆思考,欲繼承和發展前人的史學事業,自永平(西元58—75 年)初年起,著手撰寫《漢書》,專寫西漢一代二百三十年的歷史。這是適應大一統的時代需要而編撰的,班固寫西漢全史,給大一統的西漢皇朝以突出的歷史地位,總結它的興亡盛衰及成敗得失,完全適應歷史的需要。就在班固著手編撰《漢書》不久,永平五年(62 年)有人向朝廷上書,告發班固「私改作國史」。皇帝下詔收捕,班固被關進了京兆監獄,家中的書也被查抄。其弟班超擔心他受委屈而難以自明,便上書,在漢明帝面前申說班固著述之意,地方官也將其書稿送到朝廷。漢明帝了解狀況後,很欣賞班固的才學,召他到校書部,任命他為蘭台令史。蘭台是漢朝收藏圖書之處。蘭台的令史共有六名,掌管和校定圖書是其職責。

班固做了蘭台令史,在洛陽和陳宗、尹敏、孟冀等人共同撰成《世祖本紀》,這是寫漢光武創立帝業的歷史。班固因此升遷為郎。後來他又在漢明帝安排下繼續寫《漢書》。

他在散文賦《答賓戲》中,表示決心「專篤志於儒學,以著述為業」。先後曆二十餘年,至建初(76—84 年)中,完成了大部分著述任務。 《漢書》文辭淵雅,敘事詳實,是中國第一部斷代史,其中《藝文志》於學術史上尤有重要貢獻,《藝文志》開創了史志目錄的先例,是中國現存最早的圖書目錄,漢以後史書多仿其例而編有藝文誌或經籍志。 《漢書》有十二紀、八表、十志、七十傳,共一百篇(後人析為一百二十卷),主要記述漢高帝元年(公元前206年)至王莽地皇四年(23 年)二百三十年的史事,個別篇章貫通古今數千年(如《古今人表》和十志)。全書八十餘萬字。它承襲了《史記》的體例而有所變化,《史記》是本紀、表、書、世家、列傳五體;《漢書》則是紀、表、志、傳四體,改“書”為“志”,捨棄“世家”,體例較為嚴整。它為斷代體「正史」定下了格局,遂成為後代正史撰寫的模範。我國傳世的“廿四史”,除《史記》和《南史》、《北史》外,都是沿用《漢書》的體例。

永元四年(92 年),竇憲因外戚專權而被和帝奪了兵權,被迫自殺。班固由於和竇憲關係密切,而受牽累罷了官。班家奴僕以往曾仗勢侮辱過洛陽令種兢,種兢起初因畏竇憲而含怒未發,待至竇憲垮台及班固失勢,便將班固逮捕入獄。不久,班固死於獄中,年六十一歲。班固過世時,《漢書》功虧一簣,八表及《天文志》尚未完成,和帝令其妹班昭就東觀藏書閣續成之,班昭續成八表,《天文志》由馬續奉詔完成。可以說,傳世至今的《漢書》,是經由班彪、班固、班昭和馬續四人撰寫,歷時幾十年才畢其功的;當然,其中最主要是班固二十餘年心血的結晶。

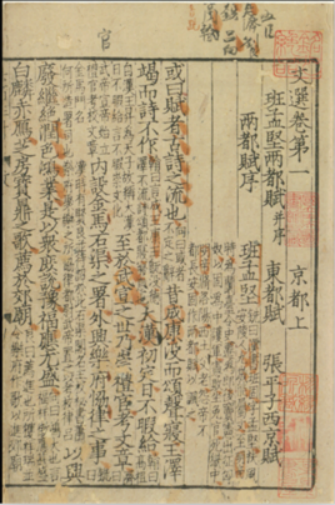

除《漢書》外,班固的辭賦也很有成就。他寫騷體賦;也寫詠物小賦,最有名的是仿司馬相如《子虛》、《上林》式的大賦。漢武帝好辭賦,其時辭賦高度發展,形成興盛的文章風尚。宣帝亦好辭賦,班固處於漢室的中興時期,自為郎之後,與皇帝見面的機會就多了起來。當時建都洛陽,而關中耆老猶望遷都長安。班固於是就做了《兩都賦》,呈給了漢明帝,《西都賦》和《東都賦》都是宏篇巨制。西都之賓盛誇西都長安,為週秦漢三代名都;東都主人盛誇東都洛陽,開國立制,歸於節儉,以說服西都之賓。

《兩都賦》在描寫都城形勝、街市繁華、郊野氣象、農桑豐碩等各方面都有具體而生動的藝術表現,確實文贍而事詳,引人遐想。另外,在語言的運用上,排偶之中,音調和諧,極少奇僻的異體字,明暢順達,無漢賦常見的臃腫澀滯之弊,又確實使讀之者婁娓而不厭。正因如此,班固贏得了與司馬相如、揚雄以及稍後張衡並稱漢代四大賦家的盛譽,《兩都賦》所開創的京都大賦體制,也直接影響了張衡《二京賦》以及西晉左思《三都賦》的創作,不僅蜚聲文壇,也被蕭統《文選》列為第一篇。儘管《兩都賦》在藝術上取得了相當的成就,歷來為士大夫所重,但是總體來看,沒有也不可能從根本上革除早已被揚雄針砭的散體大賦自身俱有的通弊,從而扭轉其衰竭之勢。就賦體文學發展的趨勢而言,當大賦已經定型為以窮泰極樂的筆墨達頌聖之旨,即便有諷諭,也不過勸百諷一,而以騷體為代表的抒發內心情懷之賦,正越來越成熟,展現出強勁的藝術生命力。

班超的《兩都賦》開闢了京都題材,與稍後的張衡創作的《二京賦》齊名,遂「班、張」被後人並稱於世。