上古時期,一個青年正在自己院落沉思,突然,他離家九年在外治水的父親回到家中,但不是他一個人回來,後面還跟著一個傳旨官和不少的兵卒。傳旨官高聲:「舜帝有旨:黃,治水九年,洪水仍氾濫不息,違背天命,毀敗同族,從今日起,流放羽山。」傳旨官接著說:「禹聽旨,從即日起,接替鮞,赴冀州、雍州、兗州、徐州、揚州、荊州、梁州治水,即刻啟程上任,不得有誤。

這個剛才沉思的青年就是禹,他起身後之時與父親黃對視了一眼,便起身回到自己的房內,房內有他的妻子,是幾年前迎娶塗山氏族首領之女,此時,塗山氏已經懷有身孕,禹沒有多解釋,只是說他要外出辦差,今後孩子就要靠她獨自撫養。他默默的帶了簡單的衣帽就出門了。

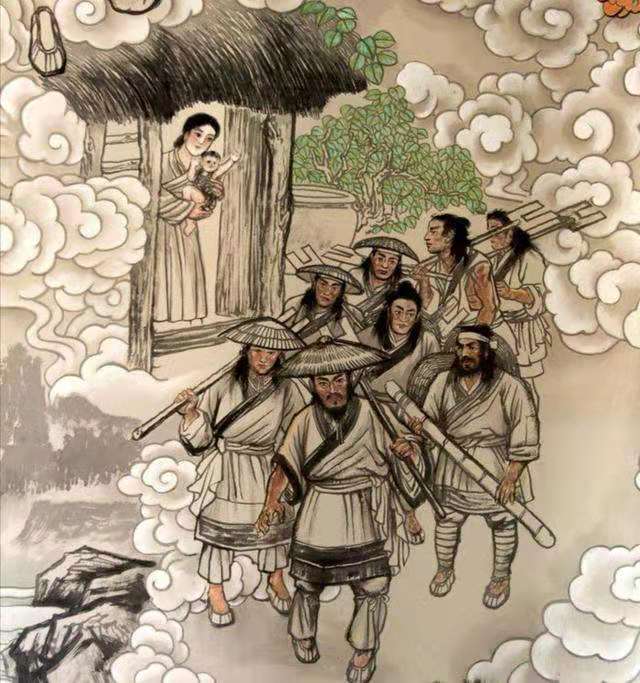

《史記‧夏本紀》中對禹接到治水後的描述是這樣的:禹乃遂與益、後稷奉帝命,命諸侯百姓興人徒以傅土,行山表木,定高山大川。禹傷先人父黃功之不成受誅,乃勞身焦思,居外十三年,過家門不敢入。

現在人們使用大禹治水期間,曾三過家門而不入。以此讚揚大禹在治水期間的敬業精神。

但,我們細看史記的描述,並非完全是這個意思。所謂「居外十三年,過家門不敢入。」並沒有說幾次,古人講一生二,二生三,三生萬物。三帶錶的不只是數字三,而是很多的意思。如果按照後人講的大禹三過家門而不入,那麼可能不只三次路過家門,而是很多次,且流傳的故事中,都說了每次不進入家門的理由。理由都是大禹主觀的,卻沒有解釋不敢入內的原因。

我們分析一下,為何他十三年來多次路過家門卻不敢入內。那麼首先來看舜帝為何要在處罰了禹的父親鮞之後,仍然任用禹繼續來治水呢?他不怕禹對他心懷怨恨麼?舜當然會想到。舜之所以仍任用禹來繼續治水,是因為黃和禹家族(或是他們所在部落)的勢力。黃是頦馿的兒子,頦須也曾當過帝,他是黃帝的孫子。舜帝處罰了黃的理由是他治水九年毫無成就,但他不能將這個氏族完全打壓下去,還要扶持起黃的兒子禹繼續治水。同時,他也想到如果禹治水仍然無功,可以與黃同罪論處,徹底解決心頭憂患。

說的通俗些,舜帝也不知道誰能治理瞭如此大規模且曠日持久的水患,所以他啟用禹,並不是認為禹有能力可以治理了這個水患,而是藉治水這個事來打壓黃和禹家族的勢力,對他今後不受他們家族影響自己選擇繼承人做伏筆。

關於上古時期洪水氾濫,在全世界同時期各國的傳說或文獻也都有記載,歐洲的傳說諾亞方舟,北美瑪雅人的傳說等等,證實了史前大洪水確實存在且是全世界範圍內存在。我國其他的古籍《山海經》、《淮南子》、《楚辭》等也都從不同層面記載了洪水的浩大以及持續時間的久遠。所以可見治水難度之大,可以說洪水規模是人類社會出現後絕無僅有的。

根據世界各地對大洪水的記載,大洪水來勢兇猛,水勢上升很快。我國有傳說水神共工曾怒撞不周山,撞倒了擎天大柱,天漏了,洪水倒灌。在面對洪水迅速上漲的時候,黃採取了堵的方法來治水是沒有問題的。首先要遏止洪水快速上升的勢頭,等洪水水位穩定後,再設法降低洪水的水位。如果當時不採取堵住的方法,很可能當時很多人居住的中心城邑都會被洪水淹沒。

所以擺在禹面前的只有一條路,那就是拼了命也要做出一些成績來,這樣他們家族的命運才可能有所轉環。幸運的是,禹成功了。不過他的成功也是在他父親黃先遏制了洪水迅速上漲的基礎之上的。

說到這裡,也就解釋了本文中所說的,為何大禹「居外十三年,過家門不敢入」的原因。不是不想回家,也不是沒有時間回家,而是真的不敢回家!

人類社會和人類是同時期形成的,自從出現了人類社會,人就不隻隻是一個自然人,更多的是一個社會人。那麼既然是社會人,在出現富裕的財富和生產工具的時候,就一定會出現權力鬥爭,權力鬥爭會想影子一樣伴隨著人類社會的始終。史前社會也是如此。

禪讓製本身有著太多的不確定性。舜能夠繼位稱帝,也是相當的不易。顓頊是黃帝的兒子,顓頊死後,傳位於高辛,後稱為帝嚳,是黃帝的孫子。五帝中前三位都是世襲,唯獨堯舜是禪讓,這就讓得到帝位的人順理成章的產生了讓自己嫡出長子繼位的想法。那麼在位者就要找到合理的理由打擊掉能夠威脅到自己長子繼承帝位的人或勢力。

舜帝一定在禹的家裡和周圍安插了自己的心腹耳目,監視他們家族的一舉一動。禹如果每次回家,也可以授以舜帝的口實,不專心治水,一味的兒女情長,落得他父親黃一樣的下場。他如果也死了,他的兒子年紀尚小,他們家族就很難再壯大起來了。

整體來說,禪讓的製度引發了一些列的權力鬥爭,很多權力鬥爭都是暗地裡的招數,借刀殺人或者是種種冠冕堂皇的理由。禹在治水成功後,仍然保持了低調的作風,舜帝南巡駕崩後,他還辭行了舜帝的兒子來到了陽城。但是天下諸侯都向禹朝賀,禹就成為了國君,舜帝的兒子沒有能夠繼位。

禹之後,傳位於他的兒子啟,從此開啟了長久且較為穩定的世襲制順位繼承的篇章。