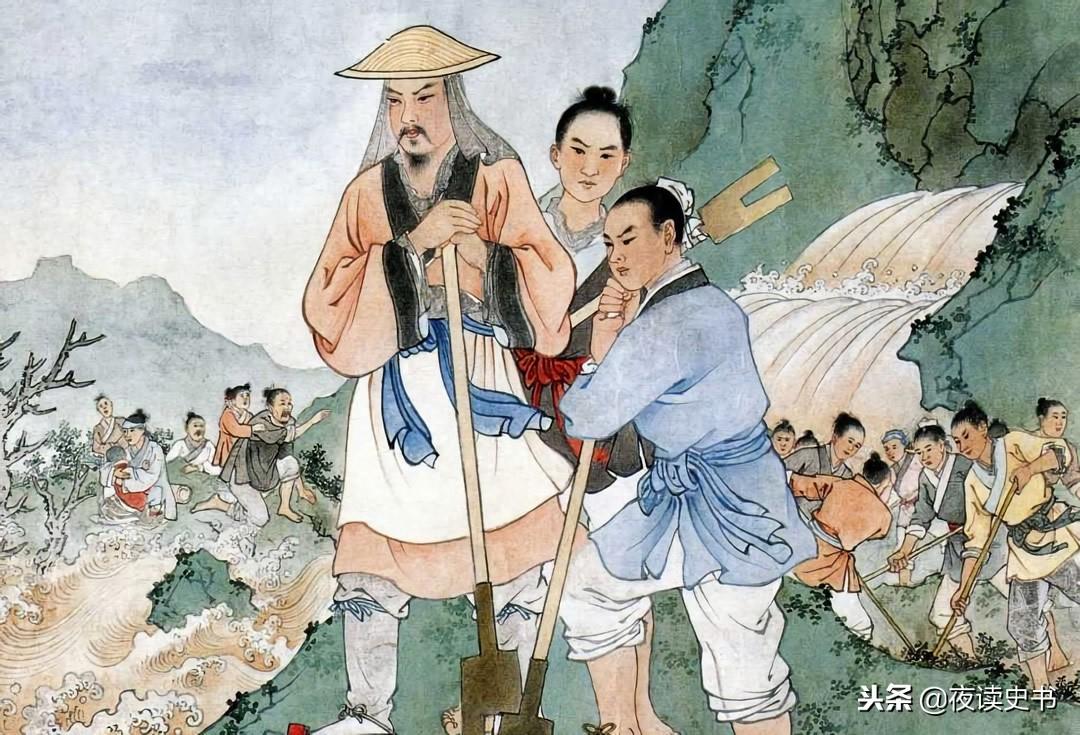

上古時期洪水肆虐,大禹接受帝舜的任命前去治水。由於災情緊急,所以大禹每天日以繼夜地工作。期間他有三次經過自己的家門口,但沒有進去探望家人。對大部分中國人來說,這個「大禹治水」以及他「三過家門而不入」的故事早已被大家所熟知。這個故事很有正能量,倡導大家在工作中要學習大禹的奉獻精神,具備責任感和主人翁意識。不過,根據《史記》中的記載,大禹之所以「三過家門而不入」真相並非是沒時間,而是另有隱情。

《史記·夏本紀》中寫道:「當帝堯之時,鴻水滔天,浩浩懷山襄陵,下民其憂。堯求能治水者,群臣四岳皆曰魴可。水不息,功用不成。山以死。 天下皆以舜之誅為是。大家推薦讓有崇部落首領黃前去治水。結果黃折騰了九年時間,治水行動卻以失敗告終。舜繼承了堯的帝位後,到地方去巡視,看到黃在治水方面沒有取得成果,於是對其進行問責,命人將鮞誅殺於羽山。之後,舜又任命黃的兒子禹承襲父業,繼續治理洪水。殺其父而用其子,由此可見舜對大禹的德行和能力都是非常看好的。

禹在接受了任命後,立即馬不停蹄地投入到工作中去。接下來就是我們大家所熟知的那個「大禹治水」的故事了。不過,這裡面有一段卻道出了大禹「三過家門而不入」的真相。 《史記·夏本紀》中寫道:「禹傷先人父鮞功之不成受誅,乃勞身焦思,居外十三年,過家門不敢入。」在我們的印像中,大禹是因為工作忙碌,所以就算路過家門口也沒時間進去和家人團聚一下。但太史公司馬遷在對這件事情的描寫上用了「不敢入」這三個字,卻讓我們看到了事情的另一面。

上面已經提到過,大禹的父親鮞是因為治水失敗遭到問責而被誅殺的。大禹雖然又被委以重任前去治水,但他作為罪人之子,自然是誠惶誠恐。所以,大禹不僅在工作方面全力以赴,在為人處世方面也小心翼翼。他在負責治水的十三年時間裡,雖然數次因工作原因路過家門口,但卻不敢進去和家人團聚,深怕給其他人落下話柄。

最終,大禹花費十三年時間,耗盡心力,終於完成了治水大業。大禹也因此聲名鵲起,得到了天下人的支持與愛戴。

在以往的印像中,大禹「三過家門而不入」的精神雖然可歌可泣,但總覺得不近人情,甚至有點誇大其詞。但從《史記》的記載來看,大禹不進家門的原因並非是不想入、不能入,而是不敢入。雖然這樣的描述並沒有傳說故事中那麼正能量,但這樣卻讓我們看到一個更加真情實感、有血有肉的大禹,而不是一個被理想化了的大禹。