楚國,建國之初是一個十分弱小的國家。連開國君主祭祀祖先用的牛,也是從別的國家偷的。但經歷數百年發展,在春秋亂世開啟後,數代帝王開疆拓土。直到楚莊王時期,終於問鼎中原。那他究竟做了什麼,會讓後世把他列為「春秋五霸」之一呢?

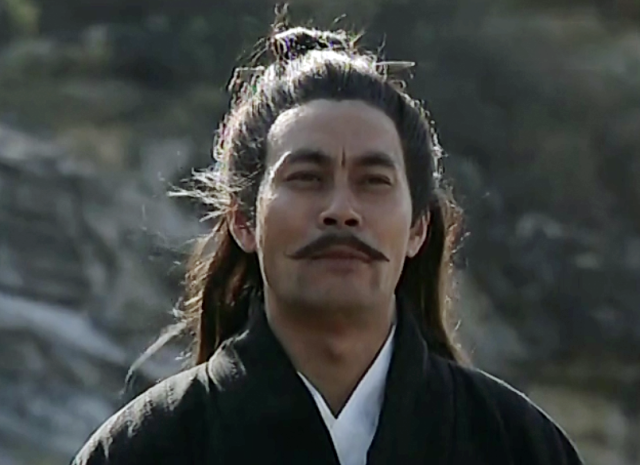

楚莊王

楚莊王

楚莊王本名叫熊旅。由於他的父親楚穆王過世得比較早,所以他不到二十歲就繼位了。當時楚國雖無外患,但國內卻矛盾重重。

楚穆王時期,楚國的一些屬國紛紛背叛。等到楚莊王繼位的時候,叛亂也沒有平息。當時楚國主力,都在外徵戰。公子燮等人就心生反意,不僅控制了都城,還派人行刺在外徵戰的成嘉。

由於行刺失敗,公子燮的陰謀敗露。成嘉立即領兵,回師勤王。眼見大軍圍城,公子燮拒城堅守一段時間後,只能挾持楚莊王突圍。但是到了廬地,公子燮被廬大夫誘殺,楚莊王終於倖免於難。

之後幾年,由於楚莊王年少,一直在縱情享樂。國家大事全部交給成嘉等朝中權臣處理。他不僅對於晉國攻打楚國的附屬國蔡國一事,不聞不問。就連楚國四方蠻族入侵楚國境內他也一概不管。

直到大夫蘇從冒死進諫,楚莊王才幡然醒悟,從此遠離酒色,日日勤於朝政。而楚莊王的霸者之路也由此開啟,這正是不鳴則已,一鳴驚人。

楚莊王親政後做的第一件事就是平息庸國的叛亂。楚莊王親臨前線鼓舞軍隊士氣,之後又聯合各國軍隊,很快就消滅了庸國。而這也是楚莊王上任以來的首場胜仗。自此之後,楚國趨於安穩,而楚莊王也漸漸產生爭霸中原的雄心。

楚國所處的地理位置是在各蠻夷之間,所以在中原各國眼裡,楚國和蠻夷也沒什麼差別。而當時中原最強大的國家就是晉國。所以楚國想要北上入主中原,晉國就是擋在楚國面前最大的障礙。

當時晉國由權臣趙盾把持朝政,晉靈公與趙盾之間的矛盾日益激化,國內局勢極不穩定。而晉國的一些盟國,也生出了異心。許多國家紛紛依附於楚國。而恰在此時陳國叛楚,與晉結盟。這恰好給了楚莊王一個北上的藉口。

楚莊王揮北上進攻陳、宋兩國。晉國趙盾聯合各盟國,組成聯軍攻打楚國的盟國鄭國,意圖攻鄭救陳。結果楚國還沒搞定,晉國又在趙穿的慫恿下跑去攻打秦國的盟國。結果第二年就遭到秦國的報復了。

晉國雖然竭盡全力打退了秦國,但暫時也無力再與楚國爭鋒。後來晉靈公暴斃,新君上位,再伐鄭國,迫使鄭國簽訂盟約,晉楚相爭才告一段落。

與晉國停戰一年後,楚莊王以勤王之名,兵鋒直指周朝邊境。週天子十分惶恐,立即派遣使臣,犒賞楚軍。楚莊王見到使臣後,故意問九鼎的大小,重量。

九鼎象徵九州,一直是中原天子的象徵。楚莊王問鼎,意在謀奪天下。使臣聞言回答道“周德雖衰,天命未改,鼎之輕重,未可問也。”楚莊王聽後,顧慮到中原其他各國,覺得時機未到,只能撤軍。

數年後,楚莊王以平息陳國內亂為由,再伐陳國。這次楚國很輕鬆地就打下了陳國。原本楚國想直接把陳國吞併,但考慮到自己是打著平息內亂的旗號來的,就只能作罷。

一年後,楚國伐鄭。雖然鄭國與楚國激戰三月有餘,最後打到巷戰也死戰不降。但兩國實力相差太大,最後鄭襄公只能「肉袒牽羊」向楚王請罪。最後楚國要鄭國送人質到楚國,兩國才結盟約。但這卻害苦了跑來救援鄭國的晉國軍隊。

晉國原本想派軍隊救援鄭國,結果部隊走到一半卻聽說了鄭楚結盟的事。軍隊內的將領,就是否繼續進軍產生了分歧。雖然最後他們還是渡過黃河,但由於內部意見仍不統一,軍心不穩,很快就被楚國擊敗。

而楚國也趁勢繼續北上,飲馬黃河之畔,兵鋒直指中原各國。在消滅了蕭國後,中原各國全部背晉向楚。而楚國也終於成為了中原霸主。但瘦死的駱駝比馬大,晉國此時仍有與楚國爭雄的底氣。

後來宋國殺死楚國使者,遭到楚國報復。兩國軍隊連續僵持了九個月,天下諸侯皆驚,嘆服於楚國國力之強。而此時宋國已經到了易子相食的地步。

無奈之下,宋國祇能向晉國求援,但晉國不想現在就與楚國交戰,就敷衍宋國。最終楚楚國糧草快耗盡的事被宋國知道,楚莊王眼見攻宋無望,只能和宋國結盟撤軍。

再後來楚莊王聯齊制晉,使晉國忙於應付齊國而無力南顧,給了楚國進一步發展的空間。但好景不長,西元前591年,楚莊王突然病逝。由年僅十歲的楚共王繼位,此時的楚國權貴之間爭權奪利,互相排擠。

晉國趁楚國內亂之際,擊敗齊國,扶持吳國對抗楚國。自此之後幾十年,楚國國力日漸衰弱,漸漸退出了爭雄天下的舞台。

楚莊王用他的一生,把楚國帶向了春秋亂世的頂點。如果他不是突然暴斃,如果他還能再活個十幾年或許之後楚國就不會那麼快走向衰落。