三過家門而不入,是指大禹與塗山氏女嬌新婚不久,就離開了家鄉,踏上治理水患的道路,但為了竭盡全力治理洪水,盡快解除民眾所受的水患之苦,大禹爭分奪秒,三次路過家門口而不回家探望家人,頌揚大禹一生為公的崇高行為,與大禹治水典故一樣為我們所熟知。

那麼,大禹治水三過家門而不入,真是因為沒有時間,真是因為一心為公…….司馬遷在《史記·夏本紀》中一語點破,僅在“三過家門而不入”中增加了一個字,卻顛覆了我們的傳統認知,大禹這麼做另有殘酷真相。

鮮為人知的是,大禹治理的洪水,並非是突然而至,而是持續了多年,至於嚴重程度可能也不如我們想像的那麼大。

《史記‧夏本紀》:「當帝堯之時,鴻水滔天,浩浩懷山襄陵,下民其憂。堯求能治水者,群臣四岳皆曰黃可…九年而水不息,功用不成…行視鮞之治水無狀,乃殛黃於羽山以死。黃之業。 ,但因為9年沒有治理好,舜建議將黃處以極刑,並讓黃的兒子大禹繼續治理。

既然舜殺了鮞,為何又讓禹繼續治理?主要可能有三個原因:一是舜殺黃,“天下皆以舜之誅為是”,殺的非常合理,讓人說不出話來;二是舜胸懷寬廣,且對大禹品行和能力看好,史書記載大禹「為人敏給克勤」;三是舜藉機想要再一次除掉大禹,這一點比較黑暗,但未必不存在,下文有展開講述。

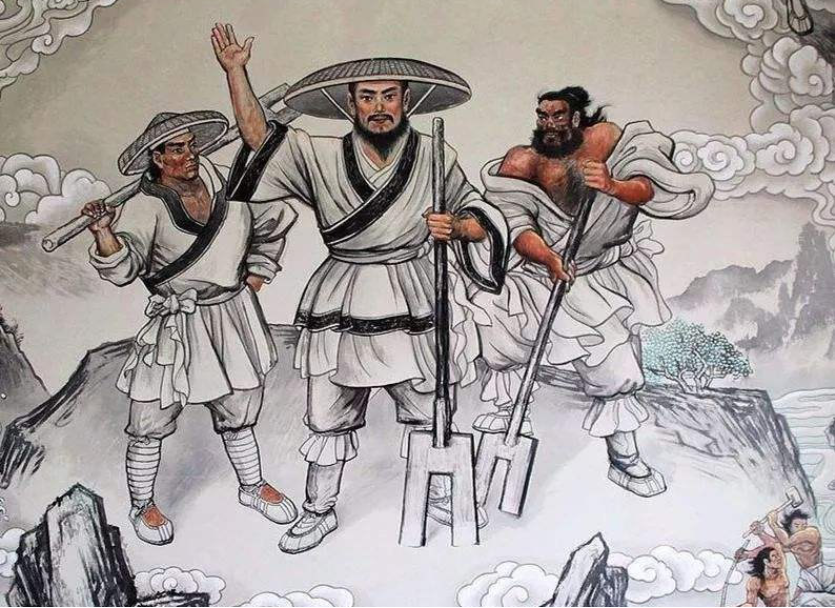

大禹接到舜的命令之後,立即投入工作,傳說大禹娶塗山氏女嬌的第四天就出家治水,塗山氏女嬌生啟(夏啟)時,大禹在門口聽到兒子呱呱墜地的聲音,但一想到開山導流刻不容緩,便顧不上回家。第三次路過家門時,兒子已經懂得叫爸爸,揮動小手,和大禹打招呼,大禹只是向妻兒揮揮手,不想因公廢私,又繼續奔走在治水第一線。這就是大禹三家門不入的傳說,讓人看到了一個一心為公的大禹。

然而,「三過家門而不入」又難免讓人懷疑,大禹真的沒有一點時間,真的如此不近人情,哪怕回家看幾分鐘都來不及?顯然不可能,真相又會是什麼呢?司馬遷一語點破!

《史記‧夏本紀》:禹乃遂與益、後稷奉帝命,命諸侯百姓興人徒以傅土,行山表木,定高山大川。 禹傷先人父黃功之不成受誅,乃勞身焦思,居外十三年,過家門不敢入。

原來,大禹不是過家門而不入,而是“不敢入”,比我們熟知的傳說多了一個“敢”字!

可以想像一下,因為黃「功之不成受誅」的教訓在,所以大禹不敢進入家門,只能故意的從家門口路過,順便見一見家人,不然如何解釋大禹為何偏偏要從家門口經過?總不至於家門口就在大禹的必經之路上吧!

我們知道,許多古代傳說的歷史真相,如今已經不可考,但透過考古和文獻記載,卻能盡可能的還原。司馬遷說大禹過家門“不敢入”,原因是黃“功之不成受誅”的教訓,那麼事實真相果真如此嗎?山西陶寺遺址考古發現,卻揭示了另一種可能:舜想藉機除掉大禹!

經過考證,陶寺遺址最可能是堯帝首都平陽,所謂堯都平陽。但在這座遺址中,卻出現了驚人的一幕,即大量貴族甚至王墓的屍骨遭到破壞,其中珍貴的陪葬品並未丟失,像是有目的的發洩,就是為了毀掉別人的屍骨。不少專家解讀認為,堯舜禹的權力交接,很可能並非我們熟知的禪讓制,也並非我們想像中的那麼平靜和美好,反而充滿了暴力,猶如《竹書記年》中所寫的血腥殘忍。

這種可能性高度存在,堯舜禹並非一個部落的人,而是各有部落,只是共同組成了華夏聯盟,比如黃和禹是某部落酋長,華夏聯盟的盟主由最強部落的酋長擔任,但其他有強大勢力的部落必然對之虎視眈眈,想要取而代之。史書裡說舜是一窮小子,基本上不可能,舜應該是個部落首領。

所謂臥榻之側豈容他人鼾睡,歷朝歷代都要削藩,堯舜在位時,對於其他強大部落,也不會坐視不見,肯定有所打壓,導致後來者的報復,由此才會出現陶寺遺址的毀屍行為。

結合陶寺遺址和文獻記載可見,舜殺了鮞之後,繼續讓禹治水,很可能是一場陰謀,目的就是找機會殺死禹,或削弱禹部的實力,清掃未來的隱患。因此,大禹治水時才“乃勞身焦思,居外十三年,過家門不敢入”,就是怕被舜抓住把柄,從而一舉除之。禹之前的黃,很可能就被舜抓住了小辮子,從而“天下皆以舜之誅為是”,所以大禹不得不小心謹慎,很可能特意來到家門口,看一看家人以解思念之情,卻不敢直接回家。

另外,儒家口中的堯舜禹禪讓可能性真不大,反而血腥政變的可能性更大。大禹政變成功之後,是不是為父親黃報仇,也對舜帝部落的貴族等進行毀屍報復(陶寺遺址中的異像是否大禹所為),這就不得而知了,但史書中記載完美的大禹,又為何不繼續實行禪讓制,而將權力交給兒子夏啟呢?或許,堯舜不是不想傳之於子,而是政權被推翻了,到了大禹時代徹底鞏固了家天下,一個能「居外十三年,過家門而不入」的大禹,謹慎的實在可怕,最終能夠傳政於子並非偶然。