大禹治水三過家門而不入一度被後世傳為美談,成為儒家稱頌的「一心為公,竭盡全力治水」的上古聖王。

但如果我們細究大禹「三過家門而不入」的具體細節,就會發現事情遠非「公心」那麼簡單。

首先,大禹是家天下的開創者,夏朝的實際奠基者。雖然古史中流傳有大禹禪位伯益之說,但這恐怕是後世一廂情願的美好設想罷了。 《古本竹書紀年》《孟子》《韓非子》等文獻中皆有「禹篡舜位」之事。

事實上,夏啟之所以能一改上古時期共主在不同部落首領之間互傳的傳統,轉而建立世襲制的家天下,離不開大禹的政治建構。從治水時逐步建立了居於全社會之上的領導中樞,再到塗山會盟、殺防風氏、徵三苗等一系列軍事行動,可以說,大禹生前的舉動實際上就是在為自己的兒子奠定廣域王權的基礎。顯然,這很難全部用「公心」來詮釋。

其次,《夏本紀》對大禹三過家門而不入的事有如下記載:「居外十三年,過家門不敢入」。 「不敢」兩個字充分證明,大禹不回家似乎跟「公心」並無太大關係,而是有著某種畏懼和顧慮。

大禹在畏懼什麼呢?

我們很容易聯想到另一位治水人物:黃(又稱崇伯)。在大禹之前,黃是首位被四岳推舉出來的治水領袖,但因治水不力,被舜帝殤於羽山。照此看來,大禹所畏懼的,似乎是怕重走黃治水失敗被殺的覆轍,因而全身心治水,不敢徇私回家探望。

不過,關於黃被殺,歷來都有兩種說法,一種如上所說是治水不力,而另一種說法,則是如《韓非子》和《呂氏春秋》所言「堯以天下讓舜。黃為諸侯,怒於堯曰:'得天之道者為帝,得帝之道者為三公。於是殛之於羽山……禹不敢怨,而反事之。

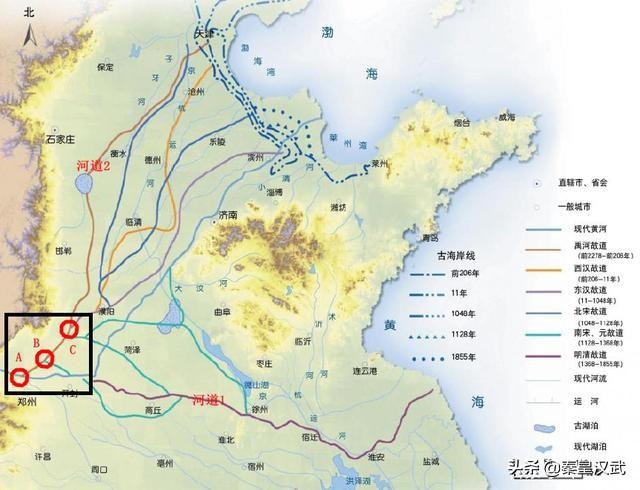

即:黃其實是死於和舜部落(有虞氏)的政治權力鬥爭。事實上,大禹治水時過家門本身就充滿了疑點。大禹所治理的是氾濫九州(上古的九州實指中原一帶)的大水患,並非是家門口的溝渠河道,怎會屢屢途經自家門口?即使偶爾路過,「不敢入」又該作何解釋,難道回趟家也要遭受懲處?

真相究竟如何?

這還得從近幾年山西的一系列新考古發現說起。

從考古學文化來看,以豫西為分佈中心的二里頭文化屬夏文化無疑,但二里頭只是少康中興之後的晚期夏文化,更早的夏文化甚至先夏文化,則由王灣三期文化以及更早的廟底溝二期發展而來。

而古史記載中的「夏墟」所在地正在晉南(《康詰》雲「封唐叔於夏墟」),這也得到了考古的佐證。考古發現,廟底溝二期類型的中心分佈地域,是晉南的臨汾盆地、運城盆地和黃河沿岸地區。

此後,考古工作者分別在山西的臨汾盆地和運城盆地發現了仰韶文化向龍山文化過渡時期的眾多大中型聚落,年代為公元前2900年至公元前2500年。

然而,到西元前2400年前後,原本文化面貌相同的兩地,卻出現了差異與分化。臨汾盆地的器物種類增多,紋飾由籃紋變為繩紋為主(說明有外來部族),此後,這裡發現了大型史前城址—陶寺遺址(絕對年代為公元前2300前後),清華大學教授李學勤為首的專家學者根據史書記載和考古發現最終認定:陶寺為陶唐氏(堯帝)的文化遺存。

而運城盆地的器類特徵卻一成不變,直到陶寺文化崛起後,運城盆地開始出現陶寺文化特徵。運城絳縣周家莊遺址的H33、H159灰坑分別為陶寺文化中期和晚期,但陶質方面又與運城本地的垣曲盆地文化類型相似。這表明,臨汾盆地的陶寺文化南下「侵入」了運城盆地。

事實上,傳世史書記載的陶唐氏最初封地並不在晉南,《帝王世紀》記載:“堯初封唐,在中山唐縣”,《漢書·高紀注》:“堯初居於唐,後居陶(山東定陶)”,陶寺文化早中期流行豬骨隨葬,在貴族墓葬中往往會出土豬下顎甚至整豬骨架。但整個晉南地區在陶寺文化興起之前的2000多年時間裡都沒有該墓葬習俗。反倒是千里之外的山東大汶口文化有著相同的豬骨隨葬習俗。

文獻和考古都充分證明,陶唐氏是個外來戶,西遷來到臨汾盆地,形成了陶寺文化,並一度進入到了西南的運城一帶。

那麼被陶唐氏驅逐的又是誰呢?

上文提到,二里頭文化(夏文化)的前身是早期中原地區龍山文化的廟底溝二期類型(先夏文化),這也就意味著,被陶唐氏征服和驅趕的正是原本生活在河汾一帶(夏墟)的夏後部落。

這項考古發現,與史書記載的「唐伐西夏」事件形成了吻合。據《逸週書》與《博物誌》記載:「昔者西夏性仁非兵,城郭不脩,武士無位,…唐氏伐之…西夏以亡」。

和陶寺遺址發現的早中期大型夯土城牆相比,運城盆地的廟底溝二期類型沒有發現城址,正是「城郭不脩」的直接體現,缺乏軍事防護能力的夏部落被陶唐氏討伐,也就不難理解了。

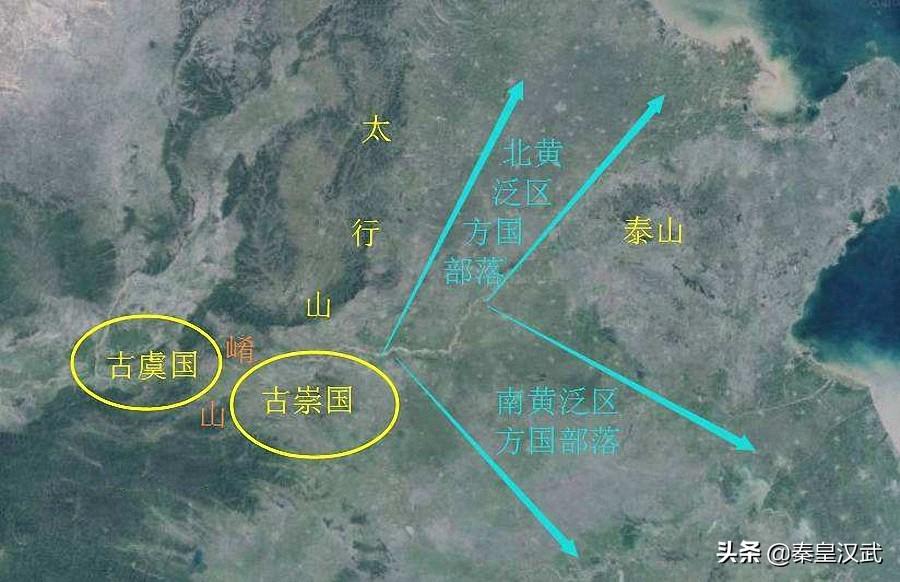

大禹先祖所在部落之所以被稱為“西夏”,正是因為夏墟位於陶寺西南之故,直到春秋時,這裡依然被叫做西土。戰敗之後的夏部落被迫開啟了遷徙之路,而接納他們的正是有崇氏部落。

這就不得不提到另一個關鍵人物:黃。

黃是有崇氏的首領,居住地在豫西崇山一帶。 《史記》曾言黃是大禹之父,但有崇和夏後分屬兩個不同的氏族,後來組成夏朝核心的12個氏族中,也沒有有崇氏,所以,黃禹並非是帶有血緣的父子。

事實上,在更早的文獻如《山海經》和《天問》中,提到黧和禹的關係時,用了“黃復生禹”“伯禹愎黧”這樣的描述,當然,男人自然是不會生孩子的,背後所指其實是黃對禹部落有再造之恩。

在黃捲入和舜帝的爭鬥被殺後,有崇氏部落衰亡,同樣作為昔日被征服者的夏部落不得不按照共主的指令,耗費巨大的人力物力,遊走於九州之間去治理洪水。

所謂的“大禹三過家門而不入”,所指代的也並非是大禹個人的家門,而是整個夏部落的始居地:晉南(夏墟)。以大禹為首的夏後族群在治水過程中多次途經故地晉南,卻又不敢回去,正是「居外十三年,過家門不敢入」的真實寫照。

直到大禹治水成功,夏後氏在有崇氏故地建立根據地,“禹都陽城,避商均(舜之子)”,“天下諸侯皆去商均而朝禹”,禹才得以踐天子位,並發動了對夏墟的收復之戰。

考古發現,陶寺中期的貴族墓葬在晚期多次被盜擾,宮殿和具有「觀象授時功能」的大型建築也被毀壞,M26號墓和H35號灰坑在考古發掘均發現了至少2次人為搗毀,這些墓葬經歷了兩次盜擾後仍出土不少隨葬品,顯示毀墓的目的並非盜取隨葬品,而是有組織的報復行為。

種種考古發現,恰好印證了《韓非子》所說:「舜逼堯,禹逼舜,湯放桀,武王伐紂,此四王者,人臣弒其君者也」的說法。

上古真實的歷史,比儒家描繪的禪讓願景殘酷得多。