#法哲學3個

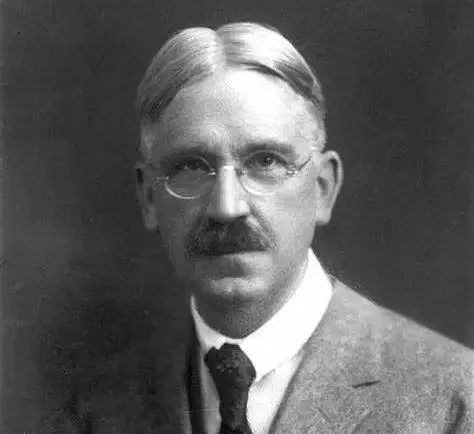

作者簡介:約翰▪杜威(John Dewey),美國哲學家、教育家,實用主義哲學的主要代表人物之一。

文章來源:初譯稿原刊於《法理學論叢》第6卷,此為修訂本。譯自My Philosophy of Law: Credos of Sixteen American Scholars, Boston Law Book, 1941, pp. 73-85.轉引自法哲學與政治哲學論壇公眾號。

譯者為姚遠(南京師範大學法學院副教授)。

當我們透過各流派學說及其間的爭論,來考察法律的性質問題,便發現該問題至少分為三個相互有別而又相互關聯的問題。這三個議題涉及法律淵源(source)、法律目的和法律適用,法律適用又包括有關我們實際和能夠使法律產生效用的方法問題。

所謂哲學性的法律探討所牽涉的各種問題,似乎源於這樣一種需要,即擁有某些原則,以便證成(justify)和(或)批判現行法律規則和法律實踐{/b }。這一需要和動機或許在如下哲學中得到最清晰的彰顯,那些哲學在它們所謂的實定法(positive law)和自然法之間做出明確區分,並且自然法被用作實定法應當實現之目的,以及應予符合之標準。當下,這種特殊的程式化表述只是特定思想流派的風尚,該流派依舊恪守那在中世紀得到表述,並持續影響到整個17世紀歐陸法學家的總體思路。然而,如下區分和需要似是法哲學領域全部運動的背後支撐力量(be back of):(1)區分某一時間碰巧存在的事物以及可能和應然的事物;(2)需要某種有關可能和應然事物的觀念,它將為組織、證成和(或)否定、改革現存事物的某些方面提供「原則」。

照此看來,對法律淵源和法律目的之探討可以合併為一個主題,即據以評估現行法律規定和法律實踐的標準或準繩。 「法律是什麼」的問題,於是化約為「人們相信那些規定和實踐應該是什麼」的問題。根據那些極富影響力的傳統,目的和標準的確定,與終極淵源的確定密切相關——當上帝“意志”或上帝“理性”、或者終極且固有的(ultimate and intrinsic)“自然法”被奉為法律淵源時,情況顯然如此。把淵源等同於目的和標準,這種做法背後藏有一種信念,即除非能夠找到比經驗更高級更固定的淵源,否則對實存法律的任何真正哲學評價便沒有確鑿的根據。因此,訴諸淵源不同於訴諸時間中的起源(origin in time),因為後一種程序把問題與經驗掛鉤,也就與古典傳統(classic tradition)加在經驗性(experiential)事物上的一切缺陷掛鉤。

前面的引論有著雙重目標。一方面旨在表達以下信念:所謂「法哲學」的探討包含一個真正且重要的問題,即能夠根據什麼來正當且有益地(legitimately and profitably)評價現行法律事務,包括法律規則、立法工作、司法判決和行政實踐。另一方面旨在表達:事實上,各種法哲學素來反映(且勢必繼續反映)其誕生時期的各種運動,因而無法與這些運動所表徵的東西分開。

最後這句論斷比較廣泛。對許多人而言,它似乎迴避了(beg)法哲學所關注的一切重要問題。然而,就過去的各種體係而言,它意味著在看待那些體系時,須同其所處時代的現實文化運動和社會運動連結起來。這個觀點也認為,當那些哲學被視為種種實踐嘗試的體現時,它們的實際意義得以強化。因為如果基於單純知性立場看問題,五花八門的法哲學彼此針鋒相對,不啻意味著它們全都在嘗試無稽之談。若依本文所提議的觀點,則它們擁有其所反映的那些運動所具有的全部意義,它們的衝突不斷證明某種生機盎然的真實性。同理,假如本書收錄的不同文章代表著各不相容的立場,那是因為它們表達了對「應該做什麼」和「如何做得最好」這兩個實踐問題的不同態度。無論如何,我自己要談的東西正是以這種精神提出的。 從根本上講,我給出的是要在行動中加以檢驗的行動計劃,而非某種可基於純粹知性進行判斷的東西(事實斷言和邏輯一致性問題除外)。

我所採取的立場是:法律是一種徹頭徹尾的社會現象(law is through and through a social phenomenon);在起源上、在目標或目的上、在適用上,法律都是社會性的{ /b}。我們在說出或寫下「社會性的」(social)這個詞時,不會注意不到伴隨著社會和社會性的這兩個詞的各種歧義和論爭。此處,有人可能以以下理由反對前述觀點:前述觀點試圖透過參考較模糊的東西(即社會),來解釋本就模糊的東西(即法律的性質)。但就本文宗旨而言,有必要對「社會性的」一詞的涵義僅作兩點陳述。我假定,無論該詞還有什麼別的含義,它首先指向人的活動(human activities),其次指向這些活動所表現的行為方式,即互動活動(inter-activities)。說社會事實或社會現像是活動,從否定的方面,意味著它們不是如下類型的“事實”,即已然做到、完成和結束的東西;從肯定的方面,意味著它們是過程,是持續發展中的東西。甚至當我們面對既往的事件時,如果所考慮的是社會事實,那麼就得承認:那些事件代表著一系列時間片段,它們有足夠長的維度來覆蓋各種初始條件,以及後果或結局的後續階段,後者轉又成為一種持續發展中的東西。就法律而言,該立場意味著我們須以以下方式看事情:法律與其他活動錯落交織在一起,同時法律本身又是一種社會過程,而非可以說在某一日做成或發生的東西。這前半句的意思是,我們不可將「法律」確立為彷彿自立門戶的實體,而務必在探討法律時,聯繫其誕生時的社會狀況及其具體施為。正是有鑑於此,把「法律」一詞作為單獨全稱詞項(a single general term)來用才頗為危險,我需要明確指出,「法律」一詞乃是總結詞項(a summary term) ,用它是為了省去重複提及法律規則、立法和行政活動(在後者對人類活動過程施加影響的範圍內)、司法判決等等的麻煩。

那後半句[譯者註:指「法律本身又是一種社會過程,而非可以說在某一日做成或發生的東西」。 ]含有以下結論:所謂[法律]適用,並不是規則、法律或製定法確立之後發生的東西,而是它們的必要部分;這部分確立必要,因為在給定案件中,我們要判定法律事實上是什麼,就必須澄清法律是如何運作的,以及法律對持續發展中的人類活動造成什麼影響。 「可適用性」(applicability)一詞的涵義,可因特定目的而受到更多技術性的限定。但從可稱得上哲學的觀點來看,我們須對「適用」做出寬泛的理解。某一給定的法律安排就是該法律安排所為之事,而它所為之事無外乎調整和(或)維持作為持續事務的人類活動。倘若不加適用,存在的只是懸而未決的紙片或聲音,根本談不上法律。

或許,當我們說社會活動就是互動活動時,所傳達的意思彷彿已被「社會性的」一詞所涵蓋,因為該詞意味著聯合(association)。然而,我們提請讀者特別留意這個特點,是想說社會行為的一切事實中,都存在事實上的(de facto)——儘管未必是法律上的(de jure)或道德上的——交互關係( reciprocity)。貫穿作用(trans-action)不僅進行單向貫穿,而且是一種雙向過程。既有作用也有反作用。把某些人視為能動者(agents)、把其他人視為受動者(patients)亦即接受者(recipients),儘管是一種方便的做法,但這是一種純然相對的區分;沒有不同時是反作用或回應的接受,也沒有不同時包含了接受性要素的能動性。 各式各樣的政治法律哲學對於同意、契約、共識的強調,實際上就是在承認社會現象的這一方面,儘管其表達方式頗具過度理念化的色彩。

相較於作為社會過程構成要素的種種特殊作用,社會過程有一些穩定且持久的條件。 人類肯定在每每所做的特定舉止中形成習慣(habits),而體現在互動活動中的習慣就是習俗(customs)。就本文觀點來看,這些習俗是法律的[唯一]淵源(the source)。我們不妨用河谷、河水和河岸(banks)的類比或(假如你喜歡的話)隱喻。與周圍鄉土相連的河谷,或作為「地形」的河谷,乃是基本事實。我們不妨把河水比喻為社會過程,把它那多樣的波浪、漣漪、漩渦等等,比喻為構成社會過程的具體行為。河岸是穩定且持久的條件,限制並導引那可比喻為習俗的河水流向。與川流不息的河水相比,河岸恆久而且固定,但這恆久和固定是相對的,不是絕對的。在一定的地形中,河水是一股由高向低滔滔奔湧的能量,由此(當被視為一種既在時間上也在空間上的漫長過程時)形成並改造著自己的河岸。與特定舉止相比,與構成過程的一系列行為安排相比,社會習俗(包括傳統、制度等)是穩定且持久的。但社會習俗以及作為其沉澱表述的法律規定,僅具有相對的固定性。它們或早或晚、或慢或快,要經受那些持續發展過程的磨損。因為儘管它們構成了持續發展過程的結構(structure),但它們在如下意義上是屬於那些過程的結構,即它們在那些過程之內誕生並成形,而不是從外部強加於那些過程。

習慣和習俗給人類活動構造(constitution)引入的因素,是自稱為經驗主義者的早期哲學家所未考慮到的;這些因素一旦為人所留意,將深切更改我們對如下兩類事物的需求:(1)外在於時間的法律起源和淵源;(2)外在於且獨立於經驗的標準或規範。就(1)而言,在反抗那些號稱是不變且永恆的、不容置疑且不容變更的普遍物(universals)和原則時,早期經驗主義哲學家往往碾碎了(pulverized)經驗,並把經驗中所有一般且持久的因素,化約為其所承載的各種一般名稱。然而,每種習慣和每種習俗都具有特定範圍內的一般性。習慣和習俗脫胎於如下兩者的交互作用:(1)緩慢變化的環境條件;(2)人的利益和需要,它們同樣在漫長時光里略生變化地大致保持下來。 受篇幅所限,我無法對習慣和法律規則之間的各種關聯進行充分定性。但顯而易見、無需贅述的是:把習俗作為法律明文規定下來——無論該做法是如何發生的——將強化並常常拓展習俗那相對持久且穩定的特徵,習俗的一般特徵由此更改。

大家可能還不太看得出來,習俗和法律作為社會活動的結構性條件,其一般性(generality)同聚訟不已的法哲學問題有何干系。這裡要義在於,我們一旦承認社會現象的這一方面,從實踐考慮便不必訴諸一種外在淵源(an outside source)。一個人可能基於純形上學的理論,繼續蔑視時間,蔑視那些受制於時間條件的東西。但從實踐立場來看,承認社會行動的某些成分有著相對緩慢的變化率,就足以完成一切有用的、一切實際需要的工作,這類工作在過去以及在其他文化氛圍中,導致各種外在淵源的確立,例如上帝的「意志」或上帝的「理性」、中世紀理論裡面和(格勞修斯及其後繼者那樣的)哲學家筆下的「自然法」、盧梭的「公意」、康德的「實踐理性」。

上述看法不適用於「主權是[唯一]法律淵源」這一學說。 「主權」所指稱的東西,至少具有社會事實的性質,存在於社會活動和社會關係之內(而非之外)。這種觀點曾經備受政治學和法理學研究者矚目,現在卻已風光不再——倘若我沒有弄錯的話,該事實表明為何只需對其進行扼要闡述便足矣。 (倘若我不是錯得很離譜的話)該觀點已多少有些迂腐陳舊了,我們甚至很難想見它為何曾盛極一時。細察之下,該學說的力量之源有二。 (1)它避免使法律取決於外部的形上學性質的淵源,代之以能夠獲得可證實(verifiable)經驗意義的條件和能動性。 (2)主權是個政治術語,該學說之風行適逢通常所謂「政治」領域出現的立法活動大爆發。奧斯丁式的(Austinian)法律淵源理論,可以說是用理性化的方式讚許如下運動:將法律規則和法律安排納入審慎目的性行動(deliberate purposive action)的範圍,犧牲掉司法判決所解釋的習俗的相對無計劃結果(comparatively unplanned results)。該學說原本的魅力大都已經喪失,因為社會科學(歷史學、人類學、社會學和心理學)的發展,趨向於使主權頂多作為眾多社會力量運作的表達,弄不好則是純粹的抽象物。基於主權的法律淵源學說代表著一種轉變,即從接受外在於社會行動的“各種淵源”,到接受內在於社會行動的某一淵源,但該轉變固守單一社會因素,並把它孤立凍結起來。一旦人們發現,社會習俗和(某種程度上)社會利益,其實凌駕於任何一群能被挑選出來並稱為「主權者」的特定人,主權學說便消沉衰落了。聯繫經濟因素解釋政治活動的趨勢不斷增長,自與前述情況殊途同歸。

目前為止還沒談到目的和標準。人們可能會說,如果接受我關於經驗性法律淵源的論述,則只會更加支持外在於現實社會活動的目的與標準。因為據說凡此種種習俗與法律的壯大,並不表示它們應該存在,亦即並不是它們價值的檢驗標準。簡言之,我們在此面臨著「與事實相關的價值」(value in relation to fact)這個大問題,以及許多人所持有的一種立論:事實與價值是截然分離的,故而,存在物的評價標準,須以任何可能的經驗領域之外的標準為其相應淵源。

就此而言有著根本意義的是,承認作為連續活動的社會事實是持續發展著的。 假如那些作為社會事實的東西,因被視為封閉的和完全終結的,而被我們切割下來,則有充分的理論根據認為,社會事實的評價標準必須外在於現實存在物的領域。但假如社會事實是持續發展的,則它們產生各種後果,而對後果的考慮可以提供某種理據,便於我們決定應否改變社會事實。

假如不把社會事實當作發展的事務,則在理論上有充分理由認為需要一種外在的目的和標準,--以上論述並不意味著有充分理由認為,此類標準能夠適用於現實社會狀況,畢竟依照定義,此類標準與現實社會條件無關。不可否認,在既往的不同時空下,人們曾經持有和使用彼此衝突的不同標準。它們的衝突充分證明,它們並非源自於任何先天的絕對標準。若不承認可從現實社會活動中抽取標準,其實等於否認絕對標準的影響或效果(即便真的有絕對標準)。有什麼理由認為,訴諸非經驗性的絕對目的(a non-empirical absolute end)的那些人所提出之標準,會與過去提出的種種標準命途有別呢?

應付這類難題的通常方式,是承認必須區分形式(form)及其內容或填充物(contents or filling),形式是絕對的,內容或填充物是歷史的、相對的。承認這一條,對絕對目的學說旨在迎合的所有東西都是致命的(fatal),因為一旦承認,則一切具體價值判斷都必須立足於所謂經驗性的、時間性的東西。

依照本文的觀點,標準存在於後果中,存在於社會上持續發展著的東西的功能中。此觀點若被廣為接受,勢必把理性(rational)因素大規模引入法律安排的具體評價。因為該觀點要求我們憑藉著能獲得的最佳科學方法和材料,運用理智去探究法律規則、法律判決和製定法的各種後果,並且在探究時關注現實情景的語境。目前的趨勢──即在探討法律問題時回歸其具體社會情境,而非流連於問題與問題之間關係的相對真空──迄今仍只是初露端倪,但將因一以貫之的法律理論而得以強化。再者,社會事實是持續發展中的事務,一切法律問題也都在這些持續發展中的事務之內各得其所——若這兩條在實踐中獲得系統認可,則如下事情的可能性將比現在大得多:獲得一種新型知識,從而能夠影響那永無止境的判斷標準改進過程。