《老子》又稱《道德經》,所著者為老子,姓李名耳,字聃,中國古代思想家、文學家、哲學家和史學家,道家創始人和主要代表人物,與莊子並稱為“老莊」。後來被道教尊為始祖,稱「太上老君」。

今天就和書海一起來感受老子的人生智慧吧。

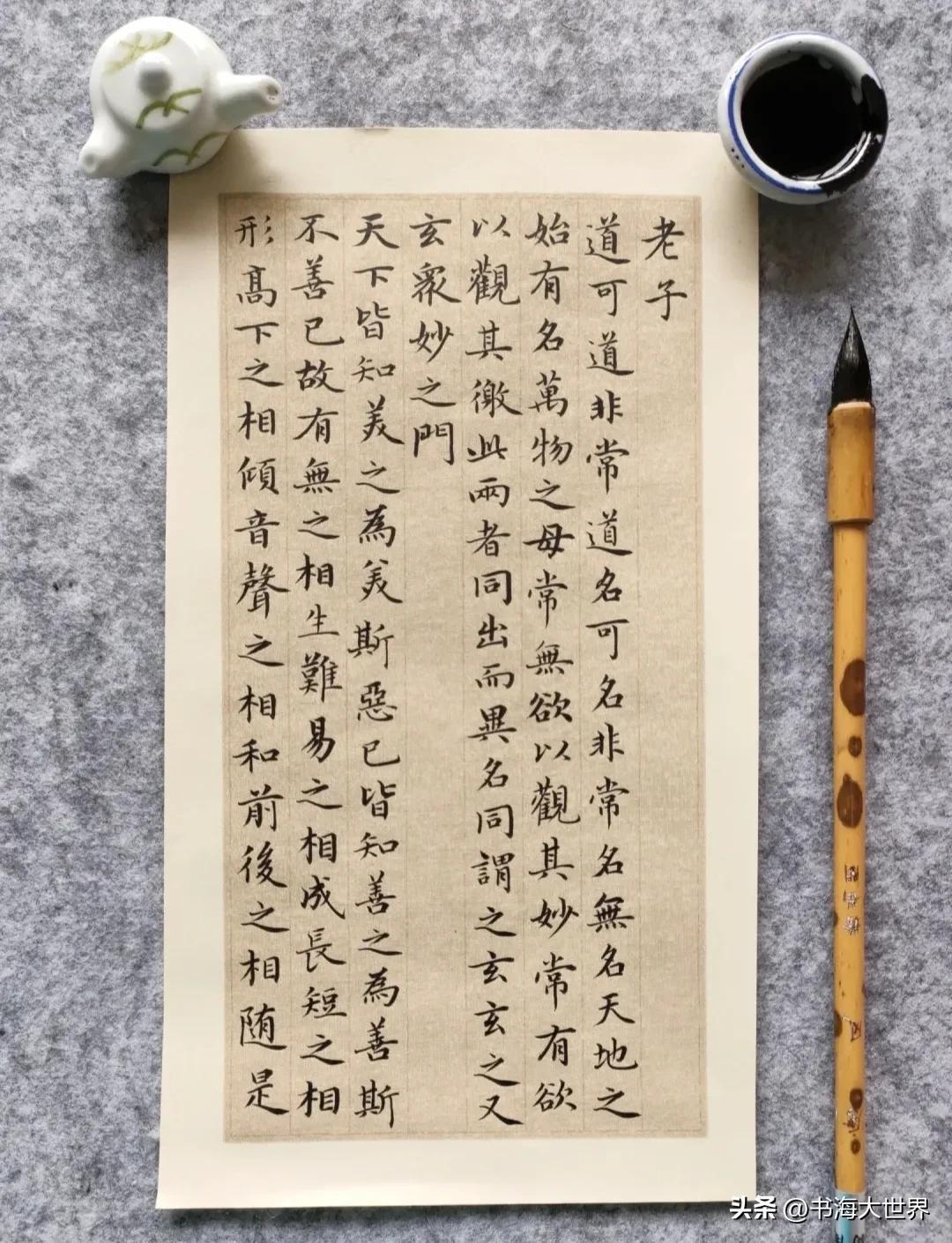

《道德經》分為道和德兩部分。

道指的是天地之間的規律和真理。德是指具體的事物、法則、自然。

整部《道德經》只有廖廖五千字左右,但其中蘊含的道理卻是無窮無盡。若能循大道而行,則可達天人合一的境界(書海還在努力追求這種境界)。

首先,貫穿整篇文章的一個重要觀點就是做事不必追求圓滿。所謂月盈則虧,水滿則溢,一件事達到極致以後,接下來一定會是下坡路。做凡事留有餘地,做人也要留三分,從而避免盛極而衰。只有符合自然規律,才更符合“道”。

其次,老子所提倡的第二個觀點也是大家最常聽到的就是「無為」。什麼是無為?就是做事順應自然規律,反對人為強行幹預。 書海認為“無為”不是現在所說的“躺平”、“擺爛”,而是做一件事順水推舟、順應大勢,而不是逆水行舟,逆天而行。現在太多人不理解“無為而治”的觀點,總是出於個人功利的目的去做一件事,信奉“我命由我不由天”,總想著去強行改變事態的發展,實際上這樣的做法已經偏離了大道,為日後埋下了禍端,最後卻是害了自己。

與此相反,如果我們做事能保持一顆淡然的心,盡人事,聽天命,任事務自然發展,主觀上不做為、不強求,客觀上反而會獲得成就。

第三個重要觀點是“知雄守雌,知榮守辱,為天下溪”這個觀點在網上有很多字面意思上的解釋:知道什麼是剛強,卻安於柔和的地位,甘願做天下的溝溪。知道什麼是榮耀,卻安於屈辱的地位,甘願做天下的川谷。

但書海並不贊同這麼淺顯的解釋,我認為老子所說的“知雄守雌,知榮守辱,為天下溪”中的“知雄守雌”可以用詩人西格夫里·薩松作品《猛虎與薔薇》中的“心有猛虎,細嗅薔薇”來解釋更為妥切一點。 “雄”在古代往往代表的是強大、進攻,而“雌”通常代表的是防守、柔弱。我認為這句話可以通俗地解釋成雖有強大的力量與無可匹敵的權勢但是仍會對弱小之人生起憐憫之心,為生活中的感動而落淚,不忘初心,方得始終! 至於“為天下溪”我認為可以與第一章“上善若水,水利萬物”前後銜接,有興趣的朋友可以去了解一下第一章,在我的主頁中也有關於這一章的解釋,就不在贅述了。

老子對於美與醜,善與惡,理想與現實的觀點也都非常發人深省,希望我們都能沒事去翻一翻。每次的閱讀都會給你不一樣的感悟。

20歲時我讀《道德經》,看著書中的譯文並沒有什麼感觸,別人都說《道德經》很高深,對我卻沒什麼特別的觸動,認為不過是一些人故弄玄虛,博人眼球罷了。

30歲時我再讀《道德經》,對書中的譯文有了一些認同和觸動,但是我仍然認為書中的許多觀點過於理想化與社會大勢不符,不具備可行的條件,老子的價值觀也不會被社會所接受。

40歲時再回首讀《道德經》我已經不再看譯文,這時我才明白《道德經》需要自己去讀,自己去悟,自己去經歷。 《道德經》這本書並沒有唯一的解釋,也沒有所謂的正解,只有屬於你自己一個人的解釋,自己悟出來的才是“道”。 去讀《道德經》吧,裡面有屬於你“道”和人生的無窮智慧。