紅色記憶

范伯誠於1992年3月8日回蕪湖白茆鎮江壩留影

題記:時值建黨百年,這日陪妻及孫女去胡竺冰故居恭瞻先輩,在曾希聖畫像前,妻說“大伯當過他的紀要員”,隨後我查閱相關資料獲知《上海鐵路檢查志》中有相關資料,隨請在復旦讀博的老人外侄孫女千慧在圖書館查找到此書,後藉助網絡查閱相關資料盡其所能還原歷史真相。

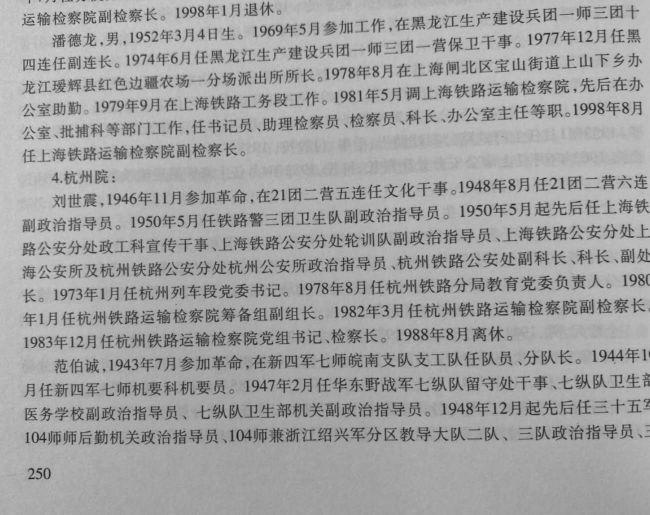

《上海鐵路檢察志》p250~251掃描影印件

復旦畢業博士萬千慧,老人的侄外孫女提供

歷史是最好的教科書,黨史是最好的營養劑,現藉此平台向伯父及眾先輩致敬。

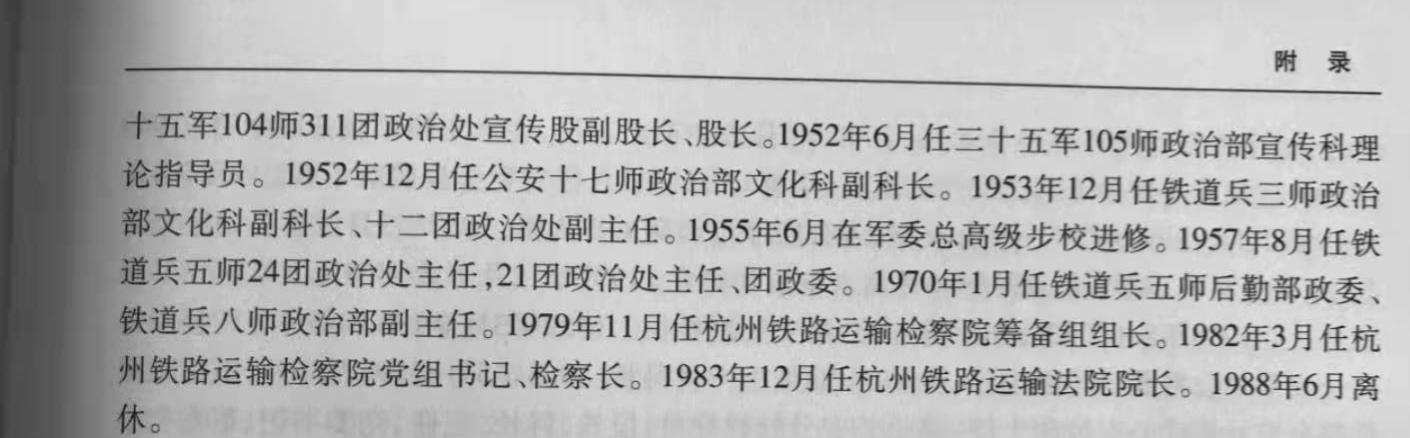

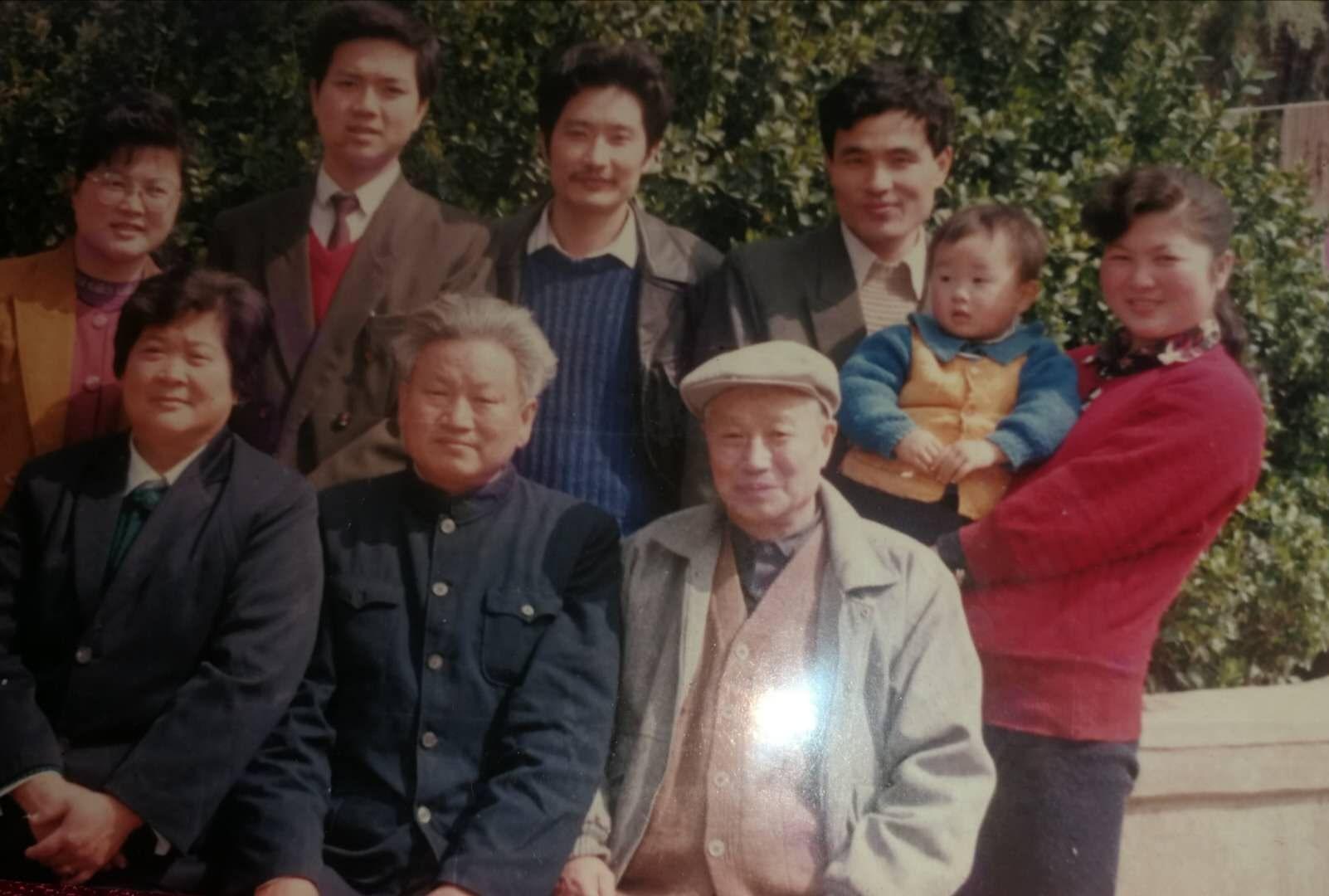

由左至右為范伯誠的侄女婿徐太玉侄兒範復生和三子<攝於1992.3.8無為旭光初中高墩四合院〉

一、個人履歷

1.學生時代

范伯誠,男,漢族,1926年出生於蕪湖無為的白馬洲(又稱茅草壟)的後新地,即今天的白茆鎮旭光村。家貧,僅靠裹足小腳的母親幫人家納鞋底洗衣換點零錢維持家用,兩個妹妹還未成年就早旱地送給了人家做童養媳,小他十二歲的弟弟範修政常靠一些好心人救濟讀書長大。其父病死身邊無一親人,是靠遠房親戚用一張蘆蓆捲起葬身。他是靠共產黨人幫他完成了高小學業,所讀學校即座落在今天的蕪湖市鳩江區白茆鎮胡家大瓦屋,也就是蕪湖市六洲中學所在地的胡竺冰故居內。白茆鎮胡家大瓦屋是旱年大革命時期「六洲暴動」策源地和新四軍七師組成成立之所,也是皖南事變後部分突圍出來的新四軍集聚地,更是許多共產黨人學習成長的搖籃,先輩范伯誠就是其中的一員。這是一片紅色的革命熱土。我們從今天當地的許多地名──鵬飛村(紀念楊鵬飛烈士)、旭光村、旭光小學、旭光初中(紀念夏子旭,胡珀光兩位烈士)背後就能深切地感受到這是一塊神聖的土地。

范伯誠弟範修政與弟媳夏文英在其姪女範巧月引領下參觀蕪湖鳩茲古鎮留影

2.軍履生活

1940年曾希聖奉上級命令在無為縣發展黨政組織和遊擊武裝。 1941年2月15歲的少年-我的伯父即投身了革命。這段時期日偽軍多次抽調大批軍隊向我根據地發動了瘋狂地「掃蕩」;同時國民黨頑固派還積極配合日寇,出動五二八團、保八團等分別向桐東、含和地區發動進攻,妄圖切斷我交通線,使皖江根據地陷入孤立無援之境地。面對日偽軍和國民黨頑固派的打壓,共產黨人採取了多種辦法——「勸」「談」「打」並用。組織上考慮到我伯父當時年紀小丶機靈又有文化曾兩次派他到頑軍陣營,深入虎穴了解情況並宣傳抗日民族統一戰線的主張。據他後來跟我說,晚上睡覺時,一些頑軍士兵故意在裡間宿營地用戲弄的話語恐嚇他,眾人起哄「殺死小共黨"。終因當時尚處在國共合作時期尚末徹底絕決,伯父最終平安順利地返回。當時,廣大軍民克服重重困難,終於取得了「反掃蕩」和反頑固鬥爭的重大勝利。

1943 年7月,當時17歲的伯父加入中國共產黨並在新四軍七師皖南支隊支工隊擔任隊員、分隊長。 1944 年10月任新四軍七師機要科機要員,與之後成為曾希聖愛人兼秘書的餘叔同志在一起工作。 1945年8月起,伯父與家鄉抗日軍民共同努力相繼收復無為神塘、三壟頭鬼子窩丶鳳凰頸等幾十處敵偽據點。 1947 年2月任華東野戰軍七縱隊留守處幹事、七縱隊衛生部醫務學校副政治指導員、七縱隊衛生部機關副政治指導員。 1948年12月起先後任三十五軍104 師後勤機關政治指導員、104師兼浙江紹興軍分區教導大隊二隊、三隊政治指導員、三十五軍104師311 團政治處宣傳股副股長、股長。 1952年6月任三十五軍105 師政治部宜傳科理論指導員。該師前身系1951年2月26日重建第105師,師部由浙江軍區所屬原第35軍第103師、第104師(兼紹興軍分區)抽組,駐浙江省樂清虹橋。師長兼政委方明勝,所轄第313、314、315團依序由原第104師第310團、第311團、原第103師第307團改編而成。 1952年1月,步兵第105師師部及所屬第315團進駐洞頭島,第313團進駐瑞安,第314團進駐玉環。 1952年5月第105師改為中國人民解放軍公安第17師,師長方明勝,政委宋治民,各團依次改為第49、50、51團,隸屬華東軍區公安部隊司令部(兼凇滬警備司令部)建制,全師3135人。值得一提的是,公安51團有著名的鐵道遊擊隊基礎(該團迭經整編,僅剩一個連現保留在鹽城軍分區射陽海防營內)。 1952年10月8日,國民黨「江浙人民反共救國軍」野戰第1、4、5大隊1200餘人,秘密集結於雞冠山、洋嶼,以一部兵力在玉環縣寨頭登陸騷擾,引誘我軍出擊。公安第17師第50團由於對敵在兩島突然增兵未予察覺,仍按原計劃以2個多連兵力於9日,先後對雞冠山和洋嶼發動攻擊。 5個排260餘人在雞冠山登陸後,遭敵數倍於我之敵抵抗。我登陸部隊雖經英勇奮戰,但終因敵我力量懸殊,戰至12時大部損失。待組織第二批部隊繼續進剿時,敵已於當晚全部撤回披山。此戰殲敵約100人但公安第50團損失192人,僅返回75人,伯父是這場戰役的幸運兒。 “我是幸運兒,我們沒有理由不好好地工作,隨便伸手向組織要這要那”,這是他曾和我講的一句話,雖時隔近三十年尤在耳邊迴響。 1952 年12月任公安十七師政治部文化科副科長,實為中央警衛團的思想政治工作,肩負黨和國家領導人的安保工作,壓力山大。據他後來講,由於考慮到大媽陳玉的家庭關係複雜,其妺1949年跟隨國民黨一位軍官去了台灣,自己的父親由於其外侄曾為國民黨部隊的一團長,為生計曾在他的部隊當過兩個月的倉庫保管。為此他多次向組織報告這些情況,其實擔心工作有閃失。俗話說“不怕一萬,就怕萬一”,於是他積極請辭去基層。

1953 年12月他終調任鐵道兵三師政治部文化科擔任副科長、十二團政治處副主任。由於其在工作中成績卓著,一年半後的1955 年6月組織上安排他到中國人民解放軍軍事學院軍委總高級(層次最高)步校進修學習。

1957年8月學成回部隊任鐵道兵五師24團政治處主任,21團政治處處長、團政委。 1970年1月任鐵道兵五師後勤部政委、鐵道兵八師政治部副主任。

當年築路大軍奮戰在成昆鐵路一線

3.本色永葆

從軍36年後的1979年11月從原鐵道兵五師後勤部政委、鐵道兵八師政治部副主任的崗位上調任上海鐵路杭州鐵路運輸檢察院籌備組長。 1982年3月任杭州鐵路運輸檢察院黨組書記、檢察長。 1983年12月任杭州鐵路運輸法院院長。雖然脫下軍裝但一顆為黨為國為民的紅心永不改變,革命本色永葆,鞠躬盡瘁,死而後已。

二、難忘歲月

1. 北上山東

1943年9月22日,華中局向新四軍江南部隊和粟裕下達命令:迅速北撤,越快越好。實際上是在貫徹「向北發展」與「向南防禦」的中共中央戰略決策。一是阻止國民黨軍沿著同蒲、平漢、津浦鐵路的北進和沿著平綏鐵路的東進。二是收縮戰線,撤出南方8個根據地,加強華中,移兵山東。後來根據中共中央統一部署轉戰北上山東,其同鄉同學王亞龍一同跟隨北上(該同志後轉業至白茆食品站工作至離休),從此一個十五歲的“學生兵”離開了家鄉,一去五十年,於1988年6月離休之後的1992年3月8日第一次回鄉,這也是他的最後一次回鄉探親,僅留下一張與弟弟、弟媳家部分成員的難得合影(在筆者家就餐後所攝,地點:當年旭光初中高墩的老四合院中)。

1992.3.8蕪湖白茆江壩<原旭光初中>

2.孤膽英雄

解放戰爭時期,他隨曾希聖轉戰於晉冀魯豫,並參與了淮海戰役。他作為政工人員孤身前往敵營鄭先華團部策反即做思想工作,終於使其率部起義,可謂孤膽英雄。起義團長鄭先華解放後在淮南市第八中學工作至離休(前文所述其父在一國軍團長處看倉庫即鄭先華,實與他為老表關係,這也是組織派他去策反的原因之所在)。

1953 年12月調任鐵道兵三師政治部文化科副科長、十二團政治處副主任。 1956年1月11日上午二十一團任團政委、團長,是年30歲。 1955 年6月在中國人民解放軍軍事學院軍委總高級(層級最高,院長劉伯承)步校進修學習後升任鐵五師後勤部政委等。

3.南徵北戰

由於是鐵道兵,所以一直居無定所,南徵北戰。足跡遍佈大江南北、淮河兩岸、微山河畔、松嫩平原、崑崙山巔及成渝大地。因此,他和解放軍文工團團員的妻子陳玉所生的五個孩子都留在祖國的不同地方,其名“大慶”、“渝”、“昆”丶“微"等中烙下了他們革命足跡。

4.初心不改

文革期間任成都軍區支左辦公室主任,後來在上海鐵路局杭州分局鐵路檢察院院長。

2000年編《上海鐵路檢察志》附錄內容掃描件

雖多年在領導崗位上,但一直生活儉樸,甘願清貪,不居功自傲。來杭州工作時,組織上分給他一套獨棟別墅他拒絕搬入仍然與一般職工同住一棟房,始終不忘初心牢記使命。高風亮節,廉潔自律,家中幾個子女都是普普通通的百姓。在黑龍江大慶鄉下的兒子一家也終未將其調入城中生活,也從未給一位姪女走過後門。做人辦事始終抱定人民至上,直至2000年3月25日伯父因肺矽病醫治無效與世長辭,終年74歲。我們從他所得的肺矽病就不難想像出當年他雖位居師團級仍與三十五萬的普通戰士和勞動者一樣擼起袖子、掄著鐵鎬、揮汗如雨、滿臉塵垢,奮戰在成昆鐵路建設最險惡的隧道和峭壁懸崖上。

成昆鐵路修建工地上的指戰員

成昆鐵路每公里就有二位戰士成了烈士,全線1100公里沿線建有22座烈士陵園埋葬著2000多名來自全國四面八方的鐵路建設者的忠魂。這條被稱之為「奇蹟之路」的成昆鐵路建設的每時每刻隨時都有生命付出但他和他的戰友們仍像戰爭年代一樣毫不畏懼,初心不改。

成渝鐵路建設工地

2000年3月25日《浙江日報》刊發訃聞深切懷念為人民的解放及中國鐵路建設做出巨大貢獻的范伯誠先輩。

革命先輩范伯誠永垂不朽!人民英雄永垂不朽!

撰稿人:徐太玉,曾在無為洪巷初中和無為旭光初中任教,現任職於蕪湖市六洲中學,從事數學教學。