許多人很早就聽過《向日葵》,看到它就會想起他的作者凡・高,其實我也一樣,第一次見到《向日葵》是在初中(90年代)。開始見到時還不能理解,不明白這畫得併不像,卻能在世界繪畫市場上賣出了最高的價格。

那時只有一個念頭:《向日葵》很值錢。

真正認識《向日葵》,理解並了解凡・高,是在上大學後的第一堂藝術概論課。記得當時給我們上課的是一位白髮蒼蒼的老教授。教授先拿出波提切利的肖像畫《西蒙奈塔夫人像》,問我們:「喜歡這幅畫嗎?」我們看到這幅畫畫得這麼優雅、漂亮,全部都很喜歡。

然後,教授又講了一些「愛美之心,人皆有之」誰都聽過的話,接著說:「我們喜歡一樣事物,包括藝術作品,是因為我們去了解它,也理解了作者的創作意圖和想法,所以引起了我們的共鳴,遂萌發了興趣,漸漸地開始喜歡。

教授邊說邊展示了另一幅畫,就是我們今天要一起賞析的《向日葵》。 再次見到《向日葵》,國中時的不解讓我有了好奇心,那一節枯燥無味的藝術概論課,我卻聽得津津有味。

如今回過頭,細想一下,真正讓我走進藝術殿堂大門的不是初、高中時,日夜寫生繪畫,將石膏靜物人頭像畫得人人誇贊那會兒,而是老教授第一次將我帶進了畫家內心世界的那一刻。

真正了解過,才能夠說喜不喜歡。有些人懂足球,所以熬夜都要等著看歐洲盃、世界盃;有人學習了解戲劇,看到那些在外行人眼中「依依的參觀」的角色,他們聽得津津有味;反正,沒了解過這些的人,在電視裡見到足球賽、戲劇表演,寧願換台看廣告也沒有興趣。

教過一批批的學生,講到《向日葵》時,學生提得最多的是這個問題:老師,凡・高真的是個瘋子嗎?他究竟是個怎麼樣的人?

我通常會這樣回答:凡・高很孤獨,是個極想別人認同、溫暖的人,所以他很喜歡畫向日葵,因為向日葵跟他一樣都在追逐陽光。

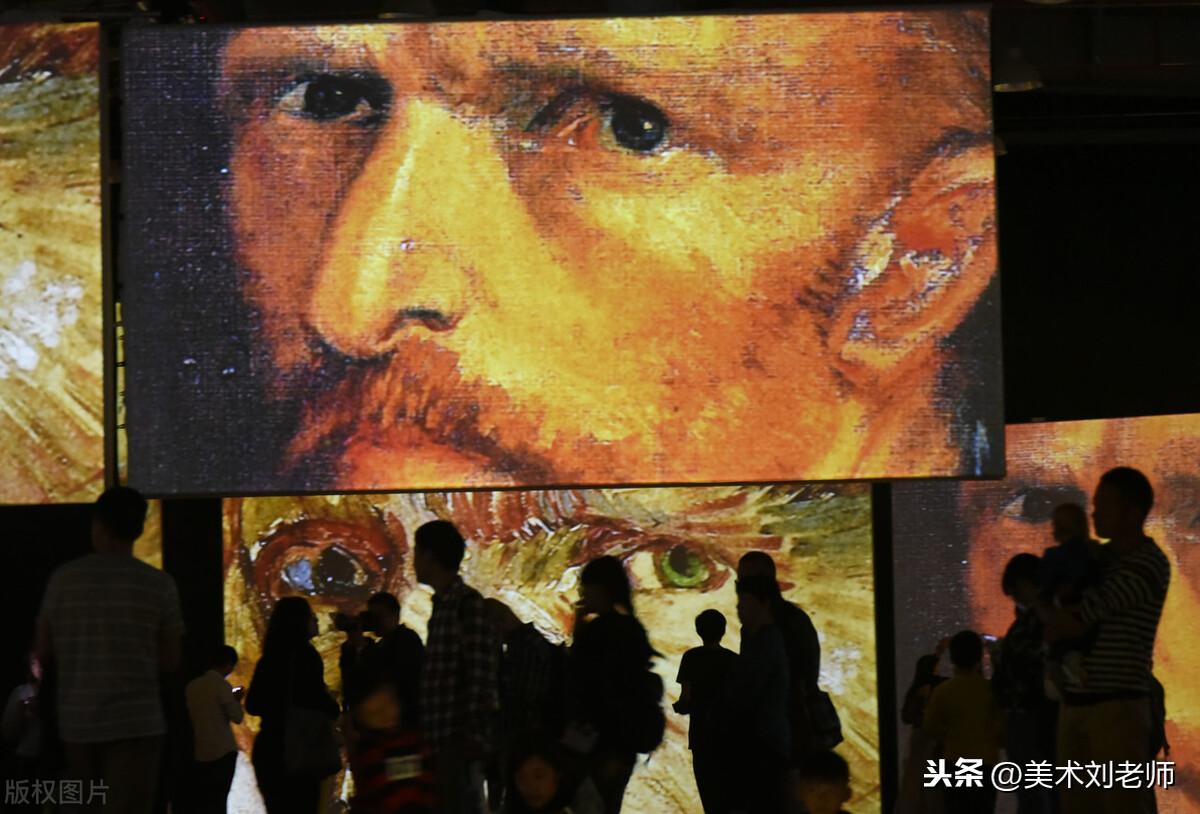

凡・高一生中共作了11幅《向日葵》,有10幅在他死後散落各地,只有一幅目前收藏在凡・高美術館。

收藏在凡・高美術館的《向日葵》是最有名的,我們了解凡・高及他的繪畫,就可以先了解他的這幅《向日葵》開始。

《向日葵》是凡・高以誇張的形體和激情四射的色彩以及湧動的激情之間的強烈碰撞的傑作,是凡・高火熱般激情的真實寫照,也是他生命的圖騰。

畫面上,凡・高以強烈的視覺刺激和急速蜿蜒的粗大筆觸,使整個畫面具有一種緊張的運動感,同時在畫面中向外流淌著某種和諧、優雅和輕鬆的旋律。 尤其是單純而強烈的色彩中充滿的智慧和靈性,使任何觀眾在作品前都能感受藝術家創作時難以控制的狀態,從而使畫面產生激動人心的視覺效果,使人的心靈為之產生震動,情緒也因此引起波動。

《向日葵》是凡・高繪畫藝術走向成熟時期的代表作,我們在這件作品中,可以清晰地看到已被誇張了的向日葵以頑強的生命力激情四射,這正是凡・高精神力量的真實再現。

《向日葵》不是一幅傳統意義上描繪自然花卉的風景或靜物畫,我們寧願將它視為一幅表現太陽的作品,並且,是一首讚美太陽和旺盛生命力的交響樂章{/b }。你再看那一朵朵向日葵在陽光下怒放,並迸發出一種正在燃燒的火焰。

我們在作品中也感受到生命的跳動,尤其是在濃烈的色彩中,表現出畫家對藝術的追求、嚮往和渴望,甚至我們還感受到,沒有人能夠從真正意義上理解這位出塵的怪才,或許,只有法國南部阿爾那充足的陽光,才能真正使凡・高的情感和壓抑的心理得以釋放。因此,也可以將《向日葵》理解為對法國南部阿爾那燦爛陽光的讚美。

從技藝上分析,在這幅作品中,強烈的金黃色是這幅作品的主色調,這點與凡・高強烈的性格和他對太陽的偏愛有關——太陽已經成為他讚美的主要對象,在凡・高看來,太陽之光發出的恰是黃色,所以他不厭其煩地描繪向日葵,反映出畫家對太陽強烈而直觀感受。

在技術上,凡・高採用了比較簡單的描繪手法,使畫布上出現一種平面感和裝飾意味,畫面以黃色和橙色為主,並使用少量的綠色和藍色勾勒出向日葵的花瓣和花莖,給人一種醒目的感覺。特別是那大膽而堅實的筆觸,將朵朵向日葵表現得光彩奪目且動人心弦。

正如畫家自己在給其弟提奧的信中說:「我讓提煉的或混合的靛黃在從淡藍到深青色調不一樣的背景上,迸發出燃燒著的火焰。」所以我們更能清楚地感悟到,儘管色彩的對比單純而強烈,然而那笨拙的筆觸和厚重的色彩同樣流露出畫家的智慧和靈氣。

凡・高將色彩的情感因素發揮到一種極致,是繪畫中的色彩成為他表達自己情感最重要的手段。 因為,凡・高筆下的向日葵不再是某種植物,而是帶有原始衝動和熱情的生命體。 從這個意義上說,始終在他所處的時代中,是沒有畫家能與之相比的。

作為後印象派最具代表性的凡・高,是一個極端個性化的藝術家,他一生始終強調對事物的自我感受,大膽追求色彩和線條自身的表現力,不拘一格。他曾這樣說過:“為了更有力地表現自我,我在色彩的運用上更為隨心所欲。”

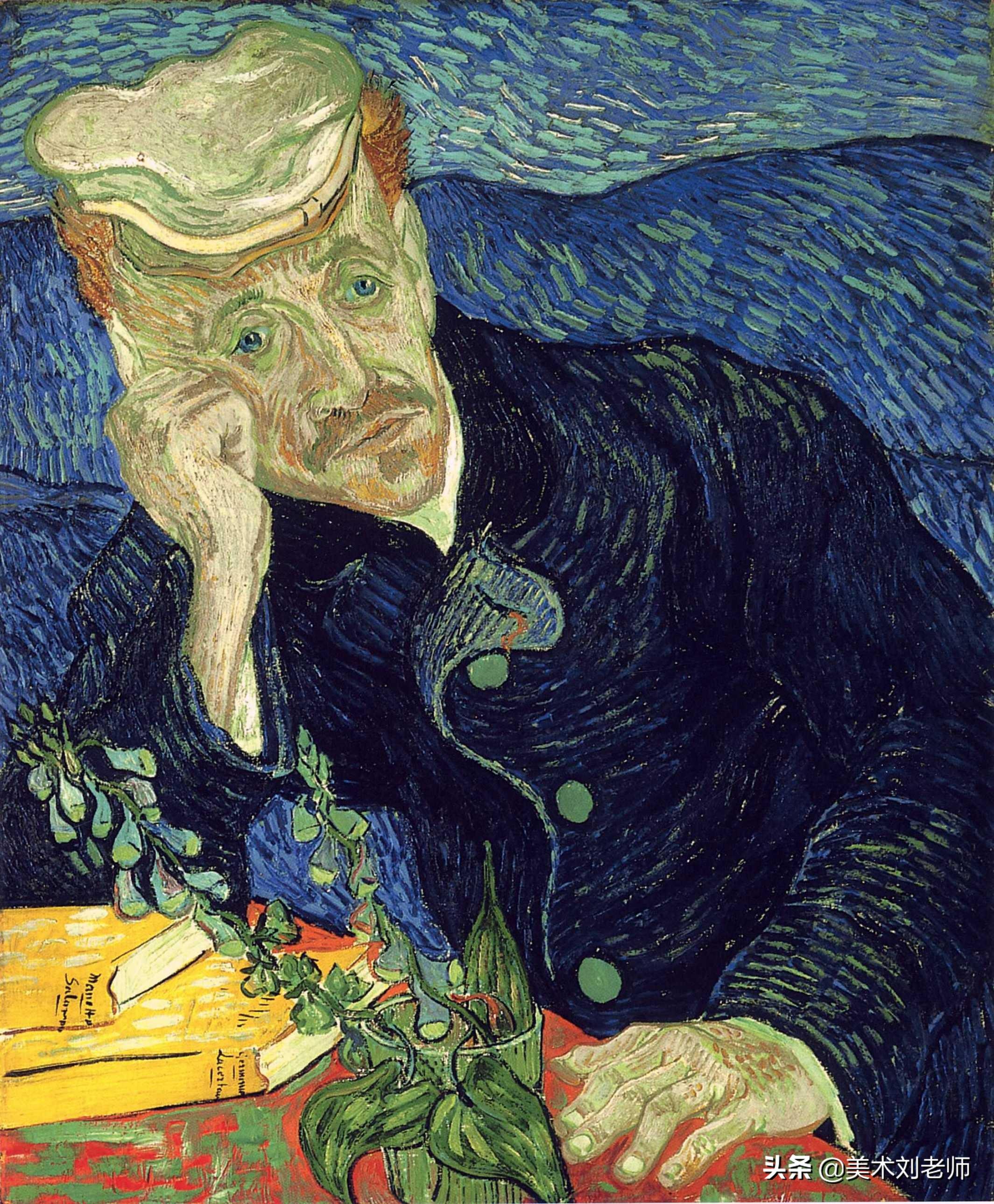

凡・高早期的繪畫風格比較寫實。如《吃馬鈴薯的人》等都是他早期代表性的作品。 後來認識了高更和接觸了日本浮世繪藝術之後,大大開闊了他的藝術視野,繪畫風格也逐漸明朗,“帶煙鬥的人”等作品就是這一時期轉折性的作品。

再後來,凡・高厭倦了巴黎的生活而來到法國南部阿爾,這幅著名的《向日葵》就是在阿爾完成的,同時,「一系列黃色」靜物作品也油然而生。正如他自己所感慨的那樣:“越是年老醜陋,令人討厭、貧苦交加,越要用鮮豔華麗、精心設計的色彩為自己雪恥……”

凡・高的一生充滿悲劇性,尤其是在他生命的最後時刻,他平生唯一的經紀人和同胞兄弟提奧的去世,給他以無情的打擊。

他覺得自己是這個世界上多餘的人,在他的眼中,似乎永遠看不到今後的幸福和希望。 特別是面對周遭人的不解和冷遇,以及那長久和無盡的孤獨,他只有拼命畫畫,將自己生命中所剩餘的全部激情傾注在畫布上。

凡・高的最後歲月,正是他在藝術上的黃金時代,他也在那個時間段,畫出了舉世聞名的畫作,然而,他也在那個時期,付出了幾乎沒有人能達到的痛苦代價——瘋狂與生命垂危。

1890年7月,凡・高在法國南部小鎮阿爾,他在精神錯亂中開槍自殺,由於沒有擊中要害,痛苦地掙扎了一天兩夜才死去。

儘管凡・高的一生充滿坎坷和不幸,但在100年後之後,他的作品竟被更多的人理解並接受,他的作品也曾創造了世界繪畫史拍賣的最高紀錄。他的繪畫技巧和繪畫的理論及見解,對整個20世紀西方現代主義藝術產生了深遠的影響。