據多方消息,當地時間12月28日,著名鋼琴家傅聰因感染新冠肺炎在英國逝世,享年86歲。

傅聰,著名翻譯家傅雷之子,1934年3月10日出生於上海,8歲半開始學習鋼琴,9歲師從義大利鋼琴家梅百器。 1954年,傅聰赴波蘭留學,1955年3月獲「第五屆蕭邦國際鋼琴比賽」第三名及「瑪祖卡」最優獎,1959年起為藝術背井離鄉,馳騁於國際音樂舞台,有{ b}「鋼琴詩人」的美名。

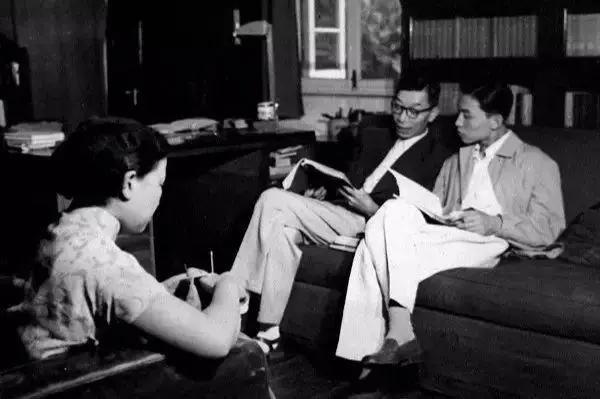

在國外求學、奔波的這些年間,傅雷夫婦給傅聰寄了大量書信,關切成長,探討藝術,這些書信後來出版集結為人們熟知的《傅雷家書》。

在談到家庭教育時,傅聰曾提及,無論做人或做音樂,家書中的「赤子之心」四字對自己影響深遠。 「父親不是給我知識,而是教我如何自己去思想,這好像給了我一把人生的鑰匙。」傅聰曾在受訪時說。

一個藝術家,永遠保持赤子心。真正偉大的藝術家都是孤獨的,只有孤獨才能創造一個新的世界,讓這個新的世界去溫暖、安慰更多孤獨的人。

——《傅雷家書》

2013年,傅雷和朱梅馥的骨灰合葬於上海浦東,傅聰和弟弟傅敏在雙親的墓碑上留下了來自家書中的一句話:「赤子孤獨了,會創造一個世界。」{/ b}

多年來,傅聰在國際舞台上大放異彩。他尤其擅長演奏莫札特、蕭邦、德布西的鋼琴作品。 受到家庭氛圍的影響,傅聰的演奏格外富有中國韻味和東方詩意。因為學琴較晚,在參加蕭邦國際鋼琴比賽時,他的演奏技術並不是最奪目的,但他對蕭邦作品的理解,甚至超過了波蘭人的預料。

上世紀六十年代,傅聰就已被《時代》雜誌譽為「中國當今最偉大的音樂家之一」。

傅聰去世的消息在音樂界掀起了巨浪。郎朗於悲痛中送別大師:“願天堂沒有病痛。”

鋼琴家李雲迪則於凌晨3:38在微博上寫道:「剛收到友人的短信,得知前輩傅聰大師離開了我們,一時難以置信……那些離開了我們的大師們,他們在這個世界上留下了寶貴的聲音,成為了永恆的一部分……願那永恆的美樂在天堂永遠陪伴著您,永不寂寞! ”

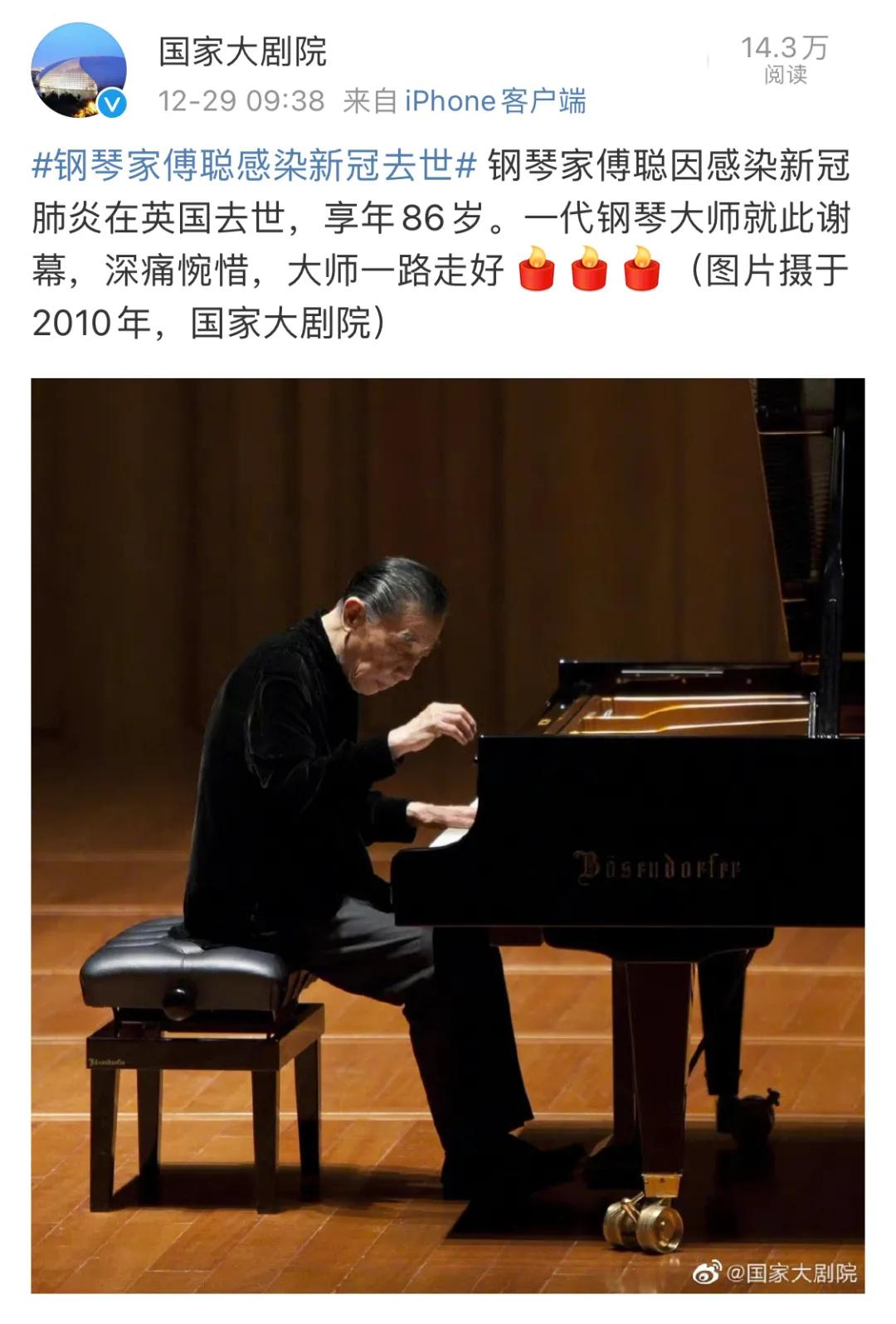

國家大劇院也發文思念。

樂評人張光楹深感人生無常:「2003年4月,傅聰在北大規劃了一場音樂會,因為非典,這場演出延期、取消,又在9月重新上演。在那個完全不適合鋼琴演奏的講堂裡,我第一次聽到了傅先生的演奏。送走了這樣充滿風度的演奏。

近年來,因為常居國外和年事漸長,傅聰在國內登台的次數不算很多,但每次出現,無不給觀眾留下了極為深刻的印象。

1999年,傅聰受邀來到第二屆北京國際音樂節,也是他第二次為尚在蹣跚學步的音樂節捧場。他先與中國交響樂團上演了蕭邦作品,後來又與著名鋼琴家阿格里奇、大提琴家麥斯基、小提琴家胡乃元共同帶來了「傅聰和他的朋友們」專場音樂會。

「傅聰和他的朋友們」(曾偉供圖)

時任音樂節節目總監曾偉一直記得當時的情形:「其實,我們之前已經敲定了曲目,但傅聰先生來到國內後,還是用了兩三天的時間來準備。」因為患有疾病,傅聰手指腫脹,纏滿了膠布,「我們都勸他別練了,傅聰先生急了,要我們別管他。他堅持每天都要練琴,不像有些鋼琴家,來了之後摸摸琴,發現琴還行就過去了,他是踏實地一個人在那裡練。

傅聰的演奏水準,也讓曾偉至今難忘。 “我們都沒想到,鋼琴的音色竟然能那麼豐富,在手指有傷的情況下,他依然處理得那麼完美。”

(曾偉供圖)

舞台下的傅聰平易近人。劇院的工作人員想為他準備咖啡,卻被傅聰微笑著說「你們不用麻煩」拒絕了。 「傅聰先生喝茶,茶葉都是自備的,只讓我們提供熱水就行。」曾偉回憶,對待所有想要採訪的媒體,傅聰也非常配合,「語速很慢,慢慢地聊。

最後,讓我們在傅聰先生的琴聲中送別他最後一程吧。在天堂裡,音樂永遠陪伴著您。

來源 北京日報客戶端藝綻

本期作者、編:高倩

本期監製:李紅艷

流程編輯 吳越