向諸君請教一個問題:若談及漢末三國時代的名醫,大家首先會想到誰?

華佗,或許是多數人的第一選擇。這位替關羽「刮骨療毒」的神醫,曾一度成為古代名醫中的代表人物。雖然小說之言不可信,但憑藉著與曹操的“交集”,華佗還是躋身於《三國志·方技傳》當中。

可惜的是,華佗醫術大多失傳,反倒是五禽戲「改頭換面」傳於後世。與之相反的是,同時代另一位名不見經傳的醫家,雖未見《三國志》《後漢書》等正史記載,但憑藉其流傳後世的醫學典籍,他也得以青史留名。

這位醫道先賢,正是活躍在建安年間的張仲景,後世冠之以「醫聖」之名。那麼,張仲景到底存不存在呢?倘若存在,為何不見於正史記載呢?

上圖_ 張仲景(約西元150~154年—約西元215~219年),東漢末年著名醫學家

一、張仲景生平事蹟

葛洪《神仙傳》有云:「仲景穿胸納赤餅。」此言雖然荒誕,但也恰恰說明:東晉時期的張仲景,已被世人「神化」了。此間中人,不唯有超世之才,亦有超凡之功也。張仲景之功,正是他的一生心血之作-《傷寒雜病論》。

喪亂以來,仲景病逝,其所著醫典幾經流佚。至西晉年間,太醫令王叔和不忍仲景醫術亡於後世,不惜花費多年苦功,蒐集並整理得出《傷寒論》10卷,以慰後人。而能夠證明張仲景真實存在的有力證據,便在此處。

王氏在《傷寒論》前言中明確指出:書中為「漢長沙太守南陽張機仲景述」。仲景活躍在建安年間(見《傷寒論》自序),王叔和亦出生於建安十五年(210年),兩人相距不過數十年,可見叔和之語應當頗為可信。

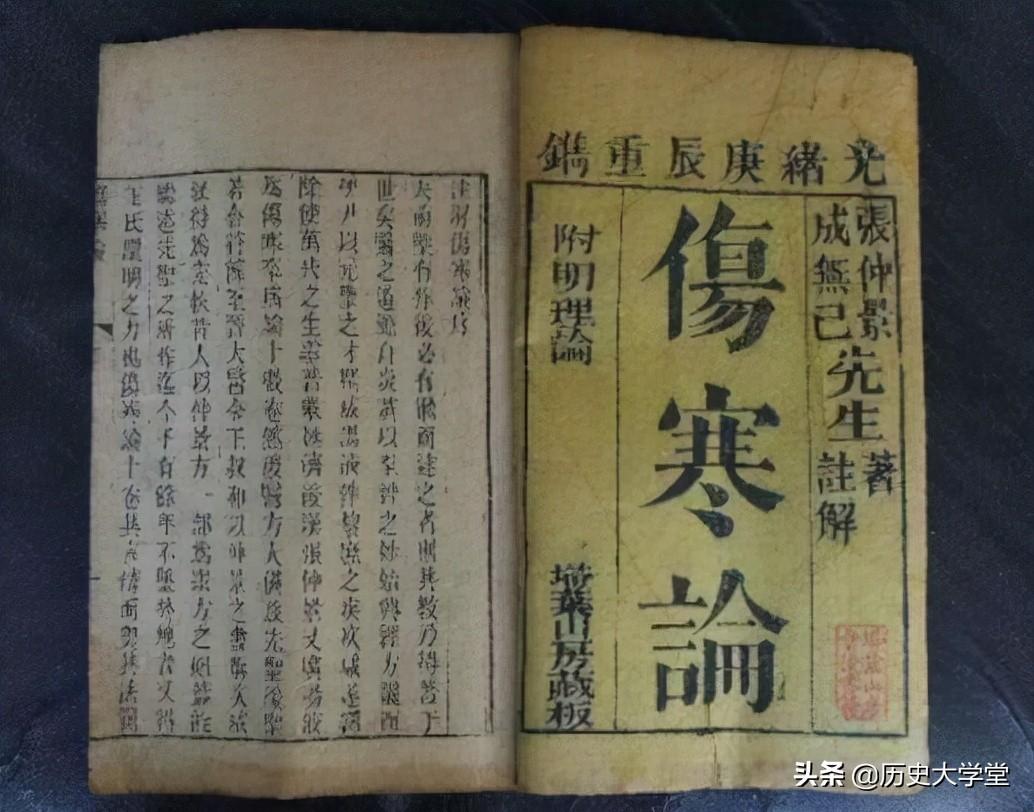

上圖_ 《傷寒論》為東漢張仲景所著漢醫經典著作

無獨有偶,魏晉名醫皇甫謐(皇甫嵩之曾孫)所著《針灸甲乙經·序》中,亦曾談及張仲景與王粲相交二三事。而《殷芸小說》《太平禦覽》等典籍中,亦有相關記載。加之皇甫謔本為史家出身,本就掌握不少典籍,可知仲景事蹟絕非是捕風捉影。

當然,非但是張仲景有據可考,就連其身後的宗族,也是有根據的。 《傷寒論》自序中有提及:「餘宗族素多,向餘二百。建安紀年以來,猶未十稔,其死亡者,三分有二,傷寒時居其七。」{ /b}

章太炎先生在《張仲景守長沙考》中指出:張氏十四望中,南陽張氏僅次於清河張氏,但張仲景稱宗族不過二百餘人,可知其所在張氏,極有可能是南陽張氏的一處分支。

東漢仕途重視門第,張仲景有此出身,便與他舉孝廉(見《名醫傳》)而後又任長沙太守的經歷相吻合。

綜上,張仲景的存在毋庸置疑。既然如此,他為何不見於正史記載呢?

上圖_ 華佗 (約公元145年-公元208年),角色化,一名旉,沛國諂縣人,東漢末年著名的醫學家

二、華佗與張仲景

一個人未見於史書記載,並不代表他不存在。正如《資治通鑑》中未寫屈原,難道屈原便不存在了嗎?屈原之文,仲景之醫,即使不見於史書,仍有後人銘記於心。

話雖如此,華佗入史書,卻是不爭的事實。為何華佗入得,張仲景便入不得?

據《三國志·華佗傳》記載:「然(華佗)本作士人,以醫見業,意常自認。」

作為功成名就的神醫,華佗為何常常感到後悔?蓋因當時社會對醫者頗有偏見,以致於醫者地位普遍不高,遠不如士族。華佗被陳壽編入“方技”,與看相、算卦、解夢的“神人”並列,便可見一斑。

上圖_ 94版《三國演義》劇照,華佗正在為患頭風的曹操把脈

是以,華佗雖然名聲在外,卻依舊嚮往仕途之路。而從《三國志》所載華佗事蹟來看:他行醫也是帶有一定目的或功利性的。

這具體表現為:華佗接觸的患者群體,從一開始的縣吏、府吏等地方小官,逐漸變為督郵、將軍乃至郡守、太守這樣的地方大員,最後得以通天,以一介白丁的身份接觸到了曹操。

可惜伴“君”如伴虎,華佗“操作不當”,觸怒曹操,最後下獄而死。正如曹操所言:「小人養吾病,欲以自重。」華佗意在挾醫求官,殊不知,這恰好撞在了曹操的「槍口」上。

是年(建安十三年),曹操徹底平定北方,進大漢丞相,正是意氣風發之時。面對欲「養其病而自重」的華佗,曹操當即誅之,此舉不僅平復了其心頭之火,也能在某種程度上震懾文武百官與北方士族。

上圖_ 荀彧(xún yù)(163年-212年),字文若

可見,華佗之死的背後,有幾分政治原因。不僅如此,華佗常年遊走於官宦之家,名聲鼎盛,從荀彥也曾為其求情來看,華佗在當時還有不小的影響力。綜合這些因素,華佗被載於史冊也就不難理解了。

反觀張仲景,卻沒有如此知名度與影響力。一來,張仲景的主要活動範圍,尚在荊州南部一帶;二來,與其有交際的漢末名人,不過王粲、何顒二人,未能顯名於世。

馬伯英《張仲景事略考》引鄧曼先生之語倒是頗有見地:「考史書記載某地某官的姓名,一定他的事蹟對於當時的軍政時局等方面發生過某種比較重要的影響或關係,不然的話,被略而不載。

陳壽作史,本就惜字如金,張仲景在政治上作為不大,不被載入史冊倒也可以理解;加之他未知名於當時,亦未與曹魏政權的高級官吏有過交集,所以裴松之為《三國志》作註,也無須引進仲景事蹟。

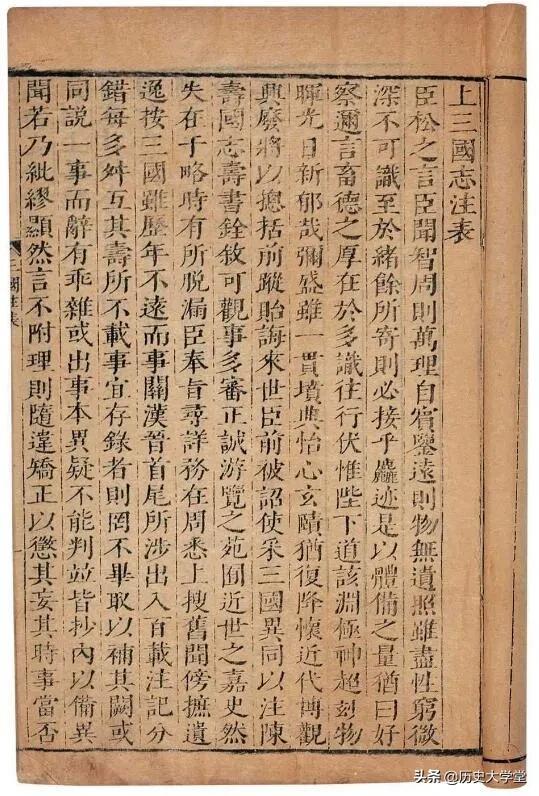

上圖_ 裴松之注 三國誌六十五卷

三、關於蜀官無記的猜想

根據《長沙市志》記載:「建安十三年,是年長沙瘟疫流行,太守張仲景醫術,坐公堂為庶民義診,活人甚眾。」

按此處記載,張仲景在建安十三年(208年)時,仍為長沙太守。這一年,恰好是曹劉爭奪荊州之際。曹操敗北後,劉備略定江南四郡,長沙郡也劃歸劉備集團掌控。換言之,張仲景在這之後有極大可能歸順了劉備。

既然如此,張仲景就算見於史書,也應該在《蜀書》中。然而,關於蜀國官員的史料,卻極度匱乏。

又據《三國志·後主傳》記載:「國不置史,注記無官,是以行事多遺,災異靡書。諸葛亮雖達於為政,凡此之類,猶有未週焉。

如此一來,關於蜀國官員的史料,難免會「缺斤少兩」。其中,不乏有部分重要官員,在正史中只是曇花一現,甚至無影無蹤。

上圖_ 趙雲(?-229年)

如劉備的元從將領陳到,其位次“亞於趙雲”,卻只能在《三國志》中留有隻言片語。就算是趙雲,其身上諸多精彩事蹟,也多靠裴注《雲別傳》的補充。至於王崇、壽良、杜軒、羅憲等蜀國後期重臣,更是“杳無音信”,只散見於《華陽國志》《晉書》中。

在此情形之下,張仲景又如何能見於蜀國史料?既然蜀國史料都未必能收錄其名,更別提陳壽的《三國志》了。

作