(說歷史的女人-第1330期)

作為勵志的典型,越王勾踐「臥薪嘗膽」的故事可謂家喻戶曉了。

有志者,事竟成,破釜沉舟,百二秦川終屬楚;

苦心人,天不負,臥薪嘗膽,三千越甲可吞吳。

這幅對聯據說是蒲松齡當年為勉勵自己刻苦讀書而做的。他把越王勾踐同戰神、西楚霸王項羽相提並論,可見勾踐在他心目中的地位。

司馬遷在《史記·越王勾踐世家》中這樣說:“越王勾踐反國,乃苦身焦思,置膽於坐,坐臥即仰膽,飲食亦嘗膽也。”是說,勾踐把苦膽懸掛在床前,坐臥都看得到,吃飯時也要嚐嚐苦膽的滋味。

不過後來也有不少人認為,臥薪嚐膽的故事可能是歷史上不存在的,是司馬遷虛構的。 理由是,越王勾踐的越國地處南方的炎熱潮濕的地區,不可能長期掛一個苦膽在屋裡,每天去嘗它。因為氣候原因,膽很快就會腐爛變質,三、五天便會變得臭不可聞。那時候的避蚊措施也不會好,一顆肉掛那兒蒼蠅不找他才怪,可能很快就長出一些豆芽似的的小動物來,噁心死了(這種動物實在太令人噁心,所以筆者不忍心把它的名字寫出來)。

如果把膽風乾,倒是不臭了,但風乾後的膽用舌頭舔下哪還有苦味?又如何勵志?如果為了嘗膽,每天殺一頭豬,以取其膽,這又不符合勾踐之風格。當時他可是提倡勤儉節約、艱苦奮鬥的,每天殺頭豬還節儉個啥。

所以照邏輯推理,勾踐長年臥薪嘗膽是不可能的。還有個理由是,臥薪嘗膽的故事從司馬遷的《史記》開始才有的,在他寫《史記》之前的史書中,所有涉及吳越爭霸或者越王勾踐的史書中都沒有臥薪嚐膽的記載。 如《呂氏春秋》《左傳》《國語》等。司馬遷在勾踐死後至少320年才出生,他怎麼知道勾踐嚐膽這事?而司馬遷的《史記》是紀傳體史書,是說,他寫的人物往往有傳記色彩,傳記是允許有一定虛構成分的,所以臥薪嘗膽有可能是司馬遷虛構的。

但問題是,司馬遷是個創作態度很嚴謹的人,他不會輕易地去按自己的假想去構架歷史,他甚至為了追求實事求是的創作而不惜得罪不可一世的漢武帝,寧可被殺頭也不會去歪曲歷史事實的。所以,你說是司馬遷杜撰的臥薪嚐膽,也很難站住腳。畢竟時間不會倒流,你又怎能知道勾踐當時沒有嚐過膽?那麼越王勾踐究竟有沒有臥薪嘗膽呢?今天咱們就來聊聊這個話題。

(一)眾說紛紜話嚐膽

其實關於臥薪嘗膽的傳說,歷史上向來就頗有爭議,眾說紛紜。

在中國較早的編年史書《左傳》中,大量地記述了越王勾踐的事蹟,但都沒有提過他有臥薪嘗膽之事。同樣,我國第一部國別體史書《國語》中的《吳語》和《越語》中,也記載了不少吳越爭霸的情景,也沒有勾踐臥薪嘗膽的敘述。即便是在後來司馬遷的《史記》中,也僅記載了勾踐「嘗膽」的情節,也沒提及「臥薪」之事。但後來卻有了「臥薪嘗膽」的傳說,這是怎麼回事?

唐代大詩人杜甫在《壯遊》詩中曾有「枕戈億勾踐」之句。北宋學者、目錄學家王洙註釋此詩時稱:越王勾踐「出則嘗膽,臥則枕戈」。這裡也只是“枕戈嘗膽”,也沒有臥薪嘗膽之說。

「臥薪嘗膽」一詞是北宋大文豪蘇東坡的「發明」。蘇遼曾寫過一篇散文《擬孫權答曹操書》。文中有言:“僕受遺以來,臥薪嘗膽,悼日月之逾邁,而嘆功名之不立,上負先臣未報之忠,下忝伯符知人之明。”

蘇遼在文中說,孫權給曹操寫了一封信以明志,說自己不想屈從於對方,並言明自己在江東勵志圖治,「臥薪嘗膽」。這大概是這個字在古代文獻中的首次出現。不過蘇遼也沒有具體描繪孫權當時是如何臥薪嚐膽的,當然他也絲毫沒有提及越王勾踐之事。

到南宋時期,著名理學家兼文學家呂祖謙在《左氏傳說》中談到了有關臥薪嘗膽的故事,不過他說的同司馬遷正好相反,他說的是吳王夫差的故事,而且是“坐薪嘗膽」。 後來也有學者持此說的。例如明朝著名學者張溥在《春秋列國論》中說,「夫差即位,臥薪嘗膽」。到了清朝,學者馬騖編著的《左傳事緯》和《繹科》仍把臥薪嘗膽之事歸於吳王夫差名下。

另一方面,堅持勾踐臥薪嘗膽的還是居多數。例如南宋初年李綱在《議國是》疏中,曾說勾踐「枕戈嘗膽以勵其志」;明末文學家梁魚的《麋溪沙》劇本,也極力渲染勾踐苦心志、勞筋骨的臥薪嘗膽行為;當然還有著名作家馮夢龍,他在自己的歷史小說中,也多次提到勾踐臥薪嚐膽的故事;清初史學家吳乘權編的《綱鑑易知錄》也有記載:「勾踐反國,乃苦身焦思,臥薪嘗膽」;同樣是清朝,著名學者蔡元放在修訂的《東週列國志》中又說:「(越王勾踐)累薪而臥,不用床褥;又懸膽於坐臥之所,飲食起居必取而嘗之」。

這樣一來,即便不算蘇東坡所謂的孫權,關於臥薪嘗膽就至少有了兩個相反的版本,主人公分別是勾踐和夫差。

只是後來勾踐派佔了上風,就把夫差派給否定了。不過給勾踐派出了大力的仍然是司馬遷。因為他的權威性是其他任何史學家難以比肩的。

不過問題還是沒有解決。因為畢竟比《史記》更早的《左傳》和《國語》等,都沒有記載勾踐臥薪嘗膽這件事。司馬遷真的是虛構嗎?他為何要虛構?

(二)愛用損招的天才

關於這個問題,還得結合當時的歷史環境,而且必須要看勾踐本人的個性狀態。

首先應該肯定的是,勾踐這人確非尋常之輩,他絕對是當時的一個霸王級別的人物。後來人們習慣把春秋戰國時代概括為:春秋五霸和戰國七雄。其實這是個錯誤。戰國七雄不說,咱們先看春秋時期。最傳統的說法是有五霸:即齊桓公、晉文公、秦穆公、楚莊王和宋襄公。這個說法是唐代著名史學家司馬貞在其著作《史記索隱》所提出的。除此之外,比較權威的說法是《漢書·諸侯王表》中說的五霸:齊桓公、晉文公、秦穆公、宋襄公、吳王夫差;還有就是《荀子·王霸》中說的:齊桓公、晉文公、楚莊王、吳王閔闍、越王勾踐。

其實縱觀春秋時期的形勢,應該有七霸,即《史記索隱》中說到五個霸主,再加上吳王閔閩和越王勾踐。因為吳越爭霸在春秋時期是非常突出的,它不僅湧現了當時中國的一流君王,還有一流的軍事家和謀略家,像《孫子兵法》的作者孫武,名將伍子胥,名臣范蠡、文種等,這些彪炳史冊的人物都曾在此時華麗登場。而勾踐更是其中的大佬級人物。

勾踐,姒姓,本名鳩淺,又名菼執,是夏禹的後裔,夏朝君主少康之子無餘的直系子孫。 約西元前520年出生於古越國,其父為越王允常。此人相對於他的死敵吳王夫差,更有能力,儘管兩人都是承襲父親的王位。勾踐24歲繼位;同年,他便大發神威,率軍大敗有伍子胥和聖孫武壓陣的吳國。

西元前496年,吳王閔閩得知吳王允常過世的消息,於是趁機出兵攻打越國。在檇李(今浙江嘉興南)同越軍遭遇。當時勾踐派敢死隊向吳軍挑戰,排成三行,走至吳軍陣前,齊聲吶喊著自刎身亡。吳軍從未見過如此陣勢,正納悶對方為何突然會自殺時,越軍趁機進攻,吳軍大敗。此戰吳王閔闍的大拇腳趾頭也被敵人斬斷。吳王閔闥在撤軍途中,因受傷過重而死。吳國元氣大傷。

勾踐在當國王後的第一仗便大獲全勝,可見勾踐的能力。 不過也凸顯出了勾踐為了目的不擇手段的個性特徵。 他為了取得戰爭的勝利,居然讓自己的戰士在陣前集體自殺,從而迷惑對方,這種損招簡直千古罕有。一方面說明勾踐這人很有謀略,是個人才,但同時也表現出其人極度殘忍。

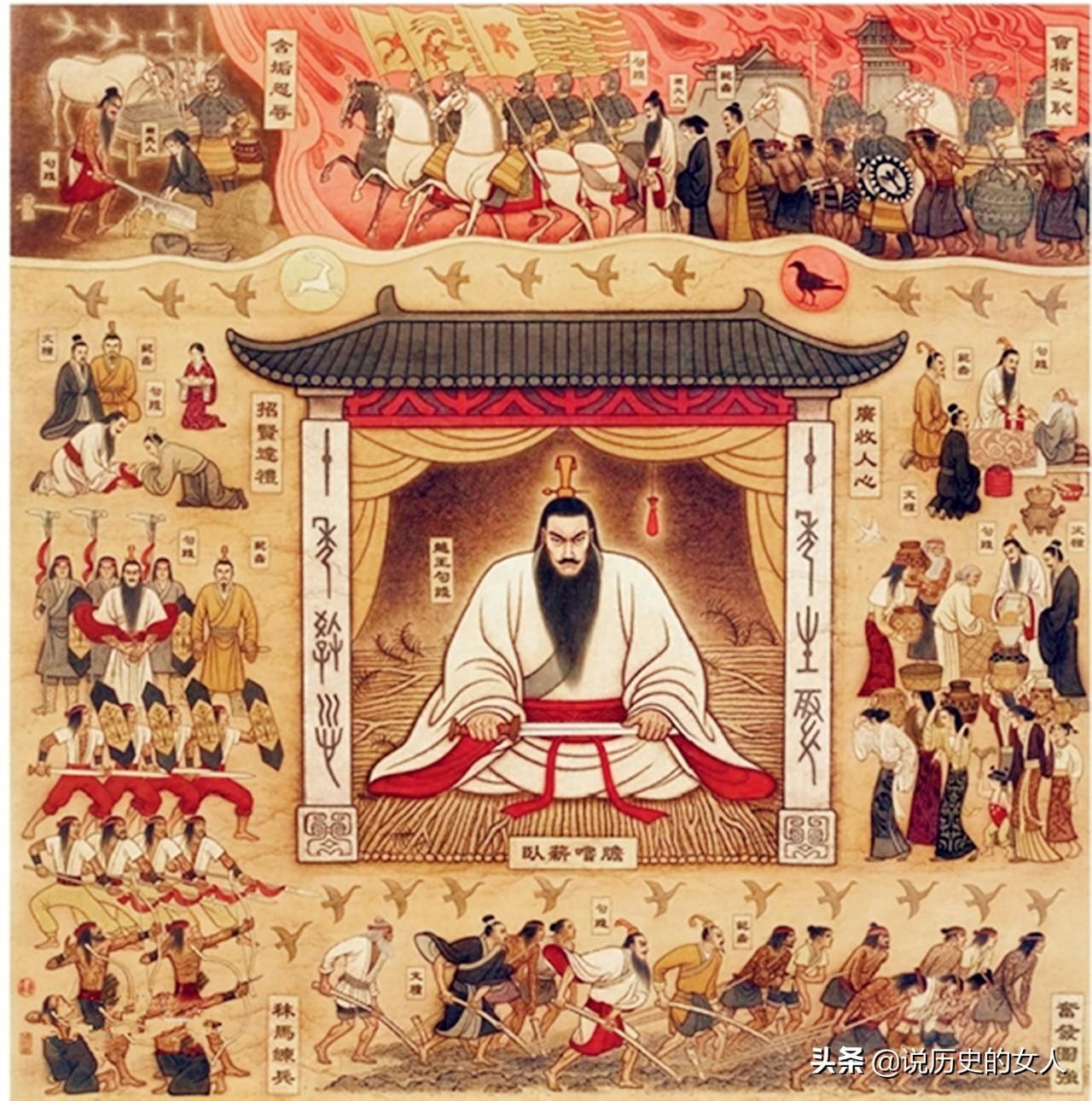

事實上,在勾踐一生同夫差的博弈中,他經常動用損招,概括一下大概有以下7大損招:

第一大損招是賄賂。 西元前494年,勾踐同吳國在夫椒大戰中慘敗,要投降吳國,當吳國的伍子胥拒絕時,他使了這個損招。他讓文種帶著金錢美女向吳國的奸臣伯嚭行賄,貪財的伯嚭說服了吳王夫差,接受勾踐的投降。後來勾踐又透過各種方式行賄對方,以達到自己的目的。這招就是他的謀臣文種的「滅吳七術」的第一術:「捐貨幣以悅其君臣」。

第二大損招是美人計。 這個人們都很熟悉了。勾踐為了麻痺吳王夫差,消磨他的鬥志,把西施等美女獻給他。這是文種的滅吳七術之第三術:「遺美女,以惑其心志」。

第三大損招是對老百姓下手。 勾踐為了搞垮吳國經濟,曾經派人到吳國各地高價收購糧食,吳國老百姓把庫存糧食基本上都賣完了,搞得吳國糧食短缺。這招是文種滅吳七術之第二術:「貴糴粟囊,以虛其積聚」。 緊接著吳國又遭受大旱,百姓飢荒十分嚴重,吳王夫差無奈,向越國借糧。勾踐又把糧食都煮熟或炒熟借給或便宜賣給吳國。吳國弄到糧食後,百姓都省著吃,留下一部分當種子。煮熟的種子怎麼發芽?結果第二年,吳國又鬧了一次更嚴重的飢荒。越國趁機出兵,把飢餓的吳軍打得慘敗。

第四大損招是利用囚犯。 這就是勾踐剛當上王時打敗吳國那場戰役。勾踐派敢死隊衝到陣前,然後命令他們集體自殺,迷惑了吳軍。而那敢死隊成員其實都是囚犯。囚犯也是人啊,就這樣被當了犧牲品。此事在《史記》裡有記載,「越王勾踐使死士挑戰,三行,至吳陣,呼而自刎。吳師觀之,越因襲擊吳師」。

第五大損招是用殘酷的方法訓練軍隊。 《墨子》裡曾經記載勾踐訓練軍隊的殘酷方法。 他讓士兵們上到戰船上,為訓練他們的勇氣和速度,就故意放火燒船,同時擂鼓命令他們前進,這樣士兵們就形成赴湯蹈火的壯烈場面,跟真打仗似的,許多士兵被燒死或淹死。

第六大損招是使用離間計。 這來自滅吳七術之第六術:「疆其諫臣使自殺以弱其輔」。 勾踐用此計離間了吳王夫差和伍子胥,導致夫差把伍子胥賜死;伍子胥自殺之後,他的好友孫武感覺唇亡齒寒,也離開了吳國。失去兩根棟樑的吳國焉能不敗?

第七大損招是用軍妓。 在《吳越春秋》裡有這樣的記載:「越王勾踐輸寡婦於山上,使士之憂思者遊之,以娛其意」。這是勾踐用來慰勞軍隊的一個辦法,但這確實有很糟的影響。

總之,勾踐為了達到瓦解吳國的目的,簡直無所不用其極。這也說明了勾踐這人絕非常人,有極其不可思議的想法,所以能想到臥薪嚐膽的勵志方法。另外還有一點,他這人特能忍,能忍受常人所不能忍受的恥辱。

(三)越王勾踐的終極忍耐

西元前494年,吳軍在夫椒大敗越軍。勾踐僅以五千兵敗退,圍於會稽,然後求和,併入吳國當了吳王的奴僕。勾踐到了吳國,夫差讓勾踐夫婦倆住在閔閭的墳墓旁邊一間石屋裡,讓勾踐夫妻給他餵馬。夫差每次坐車出行,勾踐就給他牽馬,甚至還跪於車前,讓吳王踩其背而上。他吃盡了苦頭,備受凌辱。其中有一件事,比韓信當年所受的胯下之辱還要誇張得多。

根據東漢史學家趙曄《吳越春秋》記載,有一次夫差生病三個月還沒好,范蠡偷偷給他算了一卦,算出來到三月壬申的時候病會好,然後建議勾踐去吃夫差的大便,“求其糞而嘗之,觀其顏色,當拜賀焉……”

於是勾踐第二天經太宰嚭引見,去問候吳王夫差的病情。正好遇到夫差上廁所大便,於是勾踐向夫差拜了拜說,「請嘗大王之溲,以決吉兇。」然後「以手取其便與惡而嘗之。

勾踐仔細地品嚐了夫差的糞便後,做深懂醫理之狀,說:「罪囚勾踐恭賀大王陛下,您的病馬上就好了!」夫差疑惑地問:「何以知之?」勾踐說:「卑臣曾就此事拜過師,能嘗糞而知疾病也!

「下臣嘗事師,聞糞者順榖味,逆時氣者死,順時氣者生。今者臣竊嘗大王之糞,其惡味苦且楚酸。是味也,應春夏之氣。

吳王大悅:“此乃仁人也!”

後來夫差果然在三月壬申時病癒,從此對勾踐更加信任了。不過此後,勾踐也落下了口臭的毛病。後來伍子胥在夫差面前說勾踐壞話時,夫差卻極力為他辯護,他說勾踐“寡人有疾,親嘗寡人之溲,是其慈也。”

從這件事可以看出,勾踐這人極為能忍辱負重。尤其是,既然糞便都能入口,何況苦膽?世界上恐怕沒有比大便更不清爽的味道了。由此推論,他後來的嘗膽是很有可能的。

事實上,關於勾踐臥薪嘗膽的故事,《吳越春秋·勾踐歸國外傳》也有記載:「越王念復吳仇,非一旦也,苦身勞心,夜以接日。目臥則攻之以蓼,足寒則漬之以水。 }”

這裡的「懸膽於戶,出入嘗之,不絕容於口」當然是嚐膽了;而「目臥則攻之以蓼」,{ b}則被解釋為臥薪。 所謂「蓼」,清朝學者馬瑞辰解釋為「辛苦之菜」(《毛詩傳箋通釋》卷六),這種菜味非常苦,蓼菜多了,就成了蓼薪。越王勾踐那時日夜操勞,眼睛疲倦得想睡覺(「目臥」)了,就用苦菜(「蓼薪」)來刺激,這就有頭懸梁錐刺股的力度了。嘗膽是讓舌頭感到苦,臥薪是讓身體感到苦。後人把「臥薪」說成睡在硬柴上,那是誤解,或者是發揮。

至此,基本上可以把越王勾踐臥薪嚐膽的事情梳理清楚了。也就是說,他未必睡在柴火堆上,很可能睡在一種叫蓼的苦菜上;然後天天在吃飯前,舔一下苦膽。 至少司馬遷和趙曄在邏輯上是成立的。 因為在沒有事實為根據的時候,法官該判案還是要判案,這時就是邏輯說話了,即推理。例如中國著名探案專家狄仁傑和包公,英國的福爾摩斯,就是此中高手。

(文/說歷史的女人·冰島啖冰)

參考資料:《史記》《吳越春秋》《國語》等。

(此處已新增圈子卡片,請至今日頭條客戶端查看)