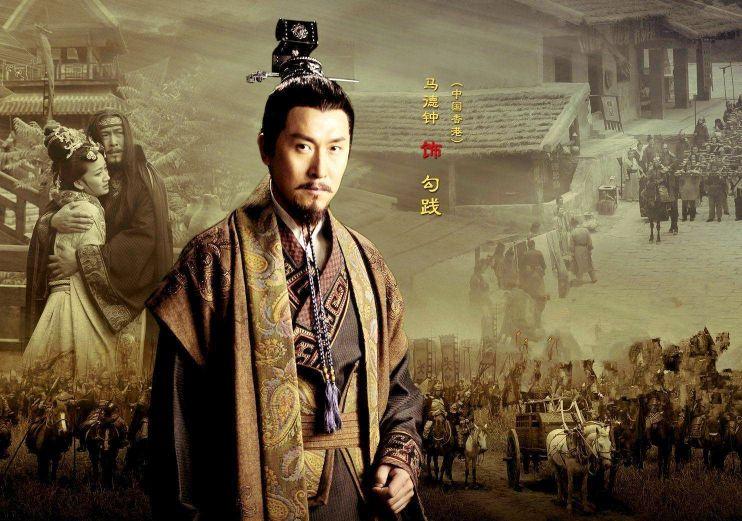

小時候我們都學過一篇關於春秋歷史課文《臥薪嘗膽》想必大家都有一定的印象。這篇課文講述的是越王勾踐慘遭吳國滅國,自己不甘屈辱,飲恨吞聲,在吳國為奴役,後來別人的幫助下,逃離吳國。回到自己國家的勾踐,痛定思痛、臥薪嘗膽、勵精圖治,招賢納士,把越國從衰敗中走出來,一步步走向強大,一舉滅掉吳國,報往日之仇。這是課本上對越王勾踐的正面描寫,那麼在真正的歷史上越王勾踐真的是賢明的君主嗎?

歷史上其實不算是個賢明的君主,據《史記》記載:範蠡遂去,自齊遺大夫種書曰:「蜚鳥盡,良弓藏;狡兔死,走狗烹。越王為人長頸鳥喙,可與共患難,不可與共樂。人或諫種且作亂,越王乃賜種劍曰:「子教寡人伐吳七術,寡人用其三而敗吳,其四在子,子為我從先王試之。」種遂自殺。

由此可見,越王勾踐在滅掉吳國稱霸之後,有種卸磨殺驢的意思,對待曾經幫助他逃離吳國的范蠡和文種,他們兩個幫助勾踐治理越國,讓越國變得越來越強大,最終打敗吳國,勾踐不但不知道感恩,反而非常的忌憚他們,畢竟他們功高震主。范蠡早就看出了勾踐是個只能同甘共苦不能共同享受富貴的人,早已心灰意冷,背他而去。期間也寫信提醒文種,飛鳥盡,良弓藏,狡猾死,走狗烹煮。勾踐遲早有一天會殺了他,叫他早點做離開的準備。文種不聽,結果勾踐起了殺心,勾踐害怕文種日後逃到別國,幫助別的國家滅掉越國。於是把文種賜死。

由此可見,越王勾踐在滅掉吳國稱霸之後,有種卸磨殺驢的意思,對待曾經幫助他逃離吳國的范蠡和文種,他們兩個幫助勾踐治理越國,讓越國變得越來越強大,最終打敗吳國,勾踐不但不知道感恩,反而非常的忌憚他們,畢竟他們功高震主。范蠡早就看出了勾踐是個只能同甘共苦不能共同享受富貴的人,早已心灰意冷,背他而去。期間也寫信提醒文種,飛鳥盡,良弓藏,狡猾死,走狗烹煮。勾踐遲早有一天會殺了他,叫他早點做離開的準備。文種不聽,結果勾踐起了殺心,勾踐害怕文種日後逃到別國,幫助別的國家滅掉越國。於是把文種賜死。

歷史上對於勾踐的評價:他是一位堅忍的帝王,臥薪藏膽可以證明他的本性的堅強;他還是一位殘忍的王者,范蠡出走,殺死文種等功臣足以說明殘忍的本性;同時他也是一個為了國家和人民用於獻身的堅強王者,好的帝王表率。看抵抗吳國,知恥後勇最後王霸天下就可見一斑。作為一個領導人他無疑是合格的,作為一個手足相對的戰友來說他又是個卑鄙無恥的。在他的身上都體現出了帝王的薄涼和天性。為君當之無愧,為友則遺臭萬年。

歷史上對於勾踐的評價:他是一位堅忍的帝王,臥薪藏膽可以證明他的本性的堅強;他還是一位殘忍的王者,范蠡出走,殺死文種等功臣足以說明殘忍的本性;同時他也是一個為了國家和人民用於獻身的堅強王者,好的帝王表率。看抵抗吳國,知恥後勇最後王霸天下就可見一斑。作為一個領導人他無疑是合格的,作為一個手足相對的戰友來說他又是個卑鄙無恥的。在他的身上都體現出了帝王的薄涼和天性。為君當之無愧,為友則遺臭萬年。

你還認為越王勾踐是賢明的君主嗎?

你還認為越王勾踐是賢明的君主嗎?