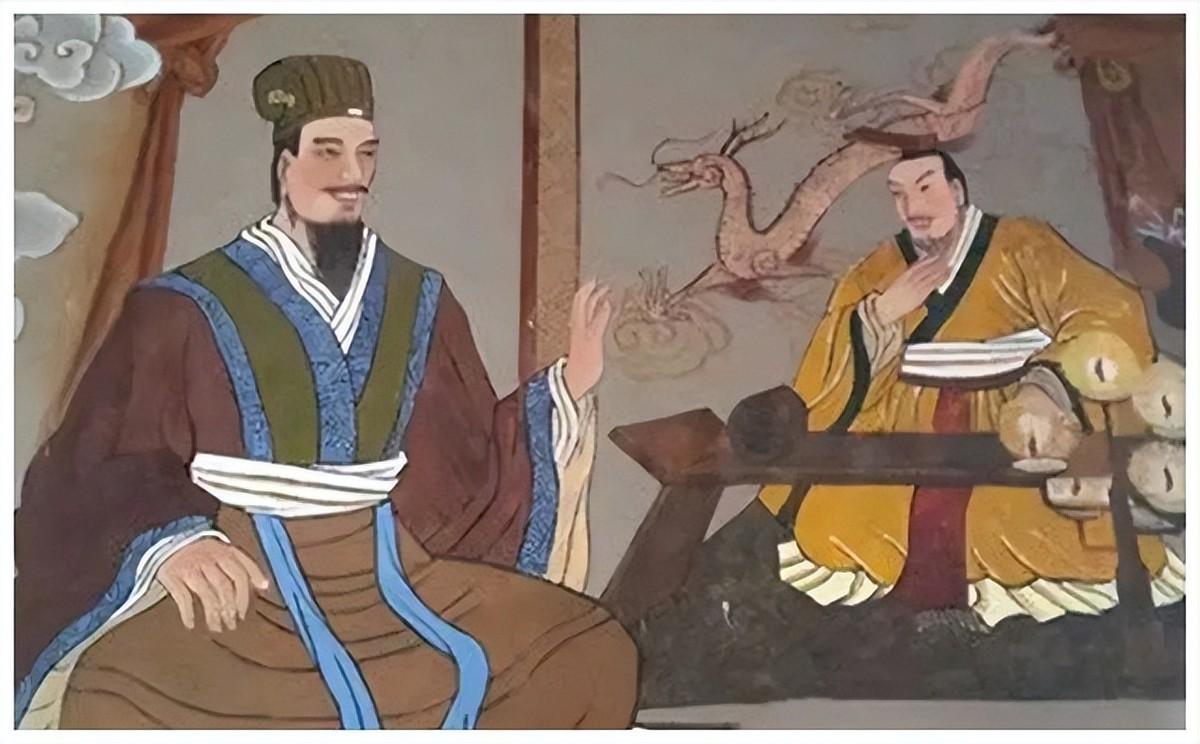

古來勤學勵志的人物不在少數,囊螢映雪、懸梁刺股、牛角掛書……其中,鑿壁偷光的匡衡,更是成為了代代文人學子砥礪奮行的榜樣。

然而,匡衡的故事似乎堪堪停在了他偷光苦讀,成為一代相宰,揚名立萬的巔峰時刻,之後的匡衡成為了一個什麼樣的人?是輔佐王業,賢良終老,還是另有所為?

蘭陵建業志:立志讀書,發奮用功

匡衡,字稚圭,出身世代務農之家,家境苦寒,自記事起,他就提著等半身高的飯盒,踉踉蹌蹌地跑到田間地頭給家中的勞動力送飯,再大一點,他已經可以勉強握住鋤頭,像模像樣地除草鬆土了。

匡衡的原名叫匡鼎,自小他父親就去邊關當兵,孤兒寡母相依為命,本就清苦的生活越發艱難,到了荒年,早衰的母親就帶著小匡衡在田野裡,拾取別人家中收稻剩下的麥穗,回到家中搓一搓,舂一舂,和水又是一頓稀粥。

儘管母親賢惠,一頓一頓野菜稀粥雜糧,勉力將小匡衡拉扯到了七歲,可家中是再也揭不開鍋了。匡衡早慧,他明白,他若是一個女兒,他便會像隔壁家的玩伴一樣,早早被送去大戶小商家做了童養媳。

眼見著母親的愁容越發慘淡,嘆氣聲越來越頻繁,匡衡在飯桌空空的情況下度過了他的七歲生日,翌日,他替母親說出了那個為人母不忍的請求:“娘親,讓我去跟著財主做傭人吧,我們總要吃飯的。

匡母抱著瘦弱不堪的孩子痛哭一場,將他送入了當地的財主張大戶家中,做了放豬的豬倌。

儘管匡衡自小貧苦,但在不幸的亂世中,知識和書籍是他唯一的慰藉。

匡衡生於西漢時期的東海郡丞縣,也就是今日的蘭陵縣,此地是荀子曾經居住、任職、教徒的地方,縱使草鞋裸足的小兒,也能搖頭晃腦吟誦兩句「故有師法者,人之大寶也;無師無法者,人之大殃也。」這片靈地盛傳著荀子的故事,而匡衡更是聽著《勸學》、《儒效》長大的。

他在識字的親鄰的幫助下,學會了識字寫字,具有了讀書的能力。年紀小小,儘管沒有太多書籍資源可以調配,但若是摸到了一本書,必然將其讀得徹底底底,記得一字不差。

許是浸潤古今典籍,酷愛讀書的緣故,匡衡儘管到了張大戶家中日日勞累,也不覺得苦澀,反而最擅苦中作樂,張大戶家中的孩子嘲笑他是“小豬倌”“豬頭兒” ,匡衡卻昂首挺胸,毫無羞愧之色,頗為自得道:“我是'豬大王'!”

待到孩子們哄笑著齊齊叫著“豬大王”“豬頭子”一散而空之後,匡衡便開始了自己的“娛樂活動”,他將豬當作自己的臣子,給每一頭公豬都取了官號——稍胖的叫做“胖司馬”,瘦條的叫“瘦太保”,花斑點的豬叫“花禦史”,跑起來一拱一拱的叫做“羅鍋將軍”,還有腿比之其他豬更修長的,他管它叫「長腿太尉」。

至於母豬,他則統統分作「雪公主」「郡守夫人」「尖嘴娘娘」「黑太后」等等。小匡衡在這種遊戲中樂此不疲,他還給豬群定下了規矩,如有違反,必須按照「王法」處置,嚴刑「治罪」。

匡衡養豬養的頗為用心,滿圈的豬油光水滑、肉肥贅滿,但楊大戶仍然不知足,他見匡衡還有可以壓榨的餘地,越發變本加厲地使喚他,讓小小年紀地匡衡起早貪黑地打雜幫工,將不滿足十歲地孩子餓得面黃肌瘦,常常頭暈眼花。

儘管如此,匡衡還要抽出時間來學習,張大戶家中的書是一本也不讓他碰,他只能在南山坡上的石碑上日日記摹那一百六十字碑文,他沒有紙墨,就用手沾口水,依照碑文上的字,一筆一劃地在大石上學描,沒多久,這一百六十字就被匡衡學得滾瓜爛熟。

一朝成名天下知:鑿壁偷光,終成大儒

然而,隨著年齡增長,匾額、對聯、碑文難以滿足匡衡的求知欲,他為此苦惱不已。

一年端午,楊大戶給了匡衡三個粽子,匡衡只吃了一個,將剩下的兩個拿回家孝敬了娘親,正待娘親吃粽子之時,匡衡發現自家房簷下插著青麥和艾草,這是當地的風俗,標誌著友愛和豐收。

匡母吃完一個粽子,便將一個小葫蘆遞給匡衡,示意匡衡將葫蘆掛在門外,匡衡自是直到這是為了保佑爹爹平安無事的好物,他笑著對娘親說道:“娘,著葫蘆是吉祥物,正巧我會寫'吉祥'二字。”

說著他就用木炭在葫蘆上寫下“葫蘆”二字,匡母見狀喜得眉開眼笑:“好好好,吉祥如意。”

誰知,此時三位公子哥路過匡家,他們見葫蘆上寫著字,頗為不屑道:「他家祖宗八代目不識丁,不過一群睜眼瞎子,到了這一代居然出了一個小子冒充書香人,真是笑掉大牙。

一個高個子公子上前一步,頤指氣使地說道:“小子,'吉祥'二字未免過於俗氣,如果寫'福壽無疆'豈不是更好。”匡衡搖搖頭:“不會寫。”高個子公子假意道:「我來幫你寫。」說話間擦掉了'吉祥'二字,握住木炭重新寫了四個字,隨後就勾肩搭背,說笑著離開了。

此時,一位鄉鄰的女兒文英路過,眼見此事,氣得上去擦掉了那四字,一邊擦一遍罵道:「藍心爛肺。」匡衡是認識文英——當地有名的藏書家,文不識的女兒,父親才高八鬥,在家鄉開了一個青檀書館。他十分不解文英為何如此反應。

文英罵道:「這群促狹鬼,哪裡是'福壽無疆',分明就是'槽頭興旺'。」匡母一聽,直接氣得昏了過去,而匡衡則自此之後將這寫著「槽頭興旺」的葫蘆放在床頭,以此警戒自己「只要餓不死,就要讀書識字」。

而文英和匡衡的友誼則建立了起來,文英時常會從家中拿出珍貴的藏書,教匡衡讀寫。

他更加刻苦,在放豬的空閒時間,他還要跑到青檀書院的窗下,聽文英的父親,文不識老先生講學論道。文夫子見他聰明好學,心生喜愛,不僅傳授他文法句讀,還教他治國安民的大道理。

匡衡的悟性很強,一點就通,他將文不識的教誨銘記於心。匡衡的進步與日可見,文不識讚歎“孺子可教也”,便做主為現時名為“匡鼎”的孩子改名為“匡衡”,意思是希望匡衡在學業上以咬定青山不放鬆的意志和富家公子相抗衡。

和文不識成就一番師徒情誼之後,匡衡可以接觸到的藏書越來越多,但他的苦惱再次生髮:總有藏書千卷,白日里要幹活,到了夜裡,他又沒有錢點油燈買蠟燭。匡衡最喜電閃雷鳴時的夜晚,因為他可以藉助閃電天光,斷斷續續地閱讀。

這一日,雷雨消逝,天空一片死黑,匡衡急得抓耳撓腮。等待回到屋內,匡衡發現,隔壁房銅匠正忙著做工,隱約可見爐火雄旺,然而,這一爐燈火,卻可觀而不可即,匡家這一邊仍是一片漆黑。匡衡躺在床上,怎麼也忘不了那一爐熊熊火焰。

於是他盯住這一面牆壁,彷彿要將他盯出一個洞來,突然,他見著有一絲半點的光從牆縫裡面透了出來,於是他急忙湊了上去,展開他的竹簡,卻依舊看不清字。

匡衡思量了片刻,他知道,自己的父親和房銅匠關係親厚,兩家人都是窮苦命,窮幫窮,倒也不會過於尖刻。

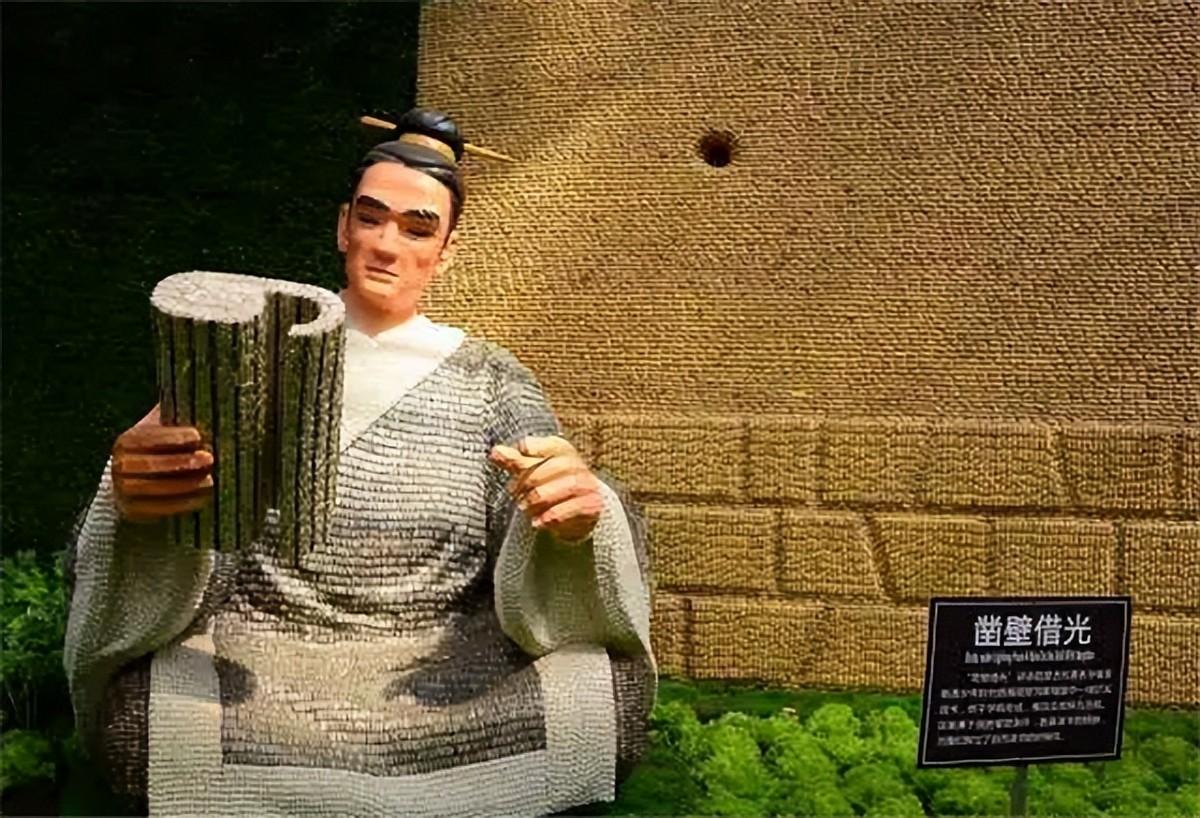

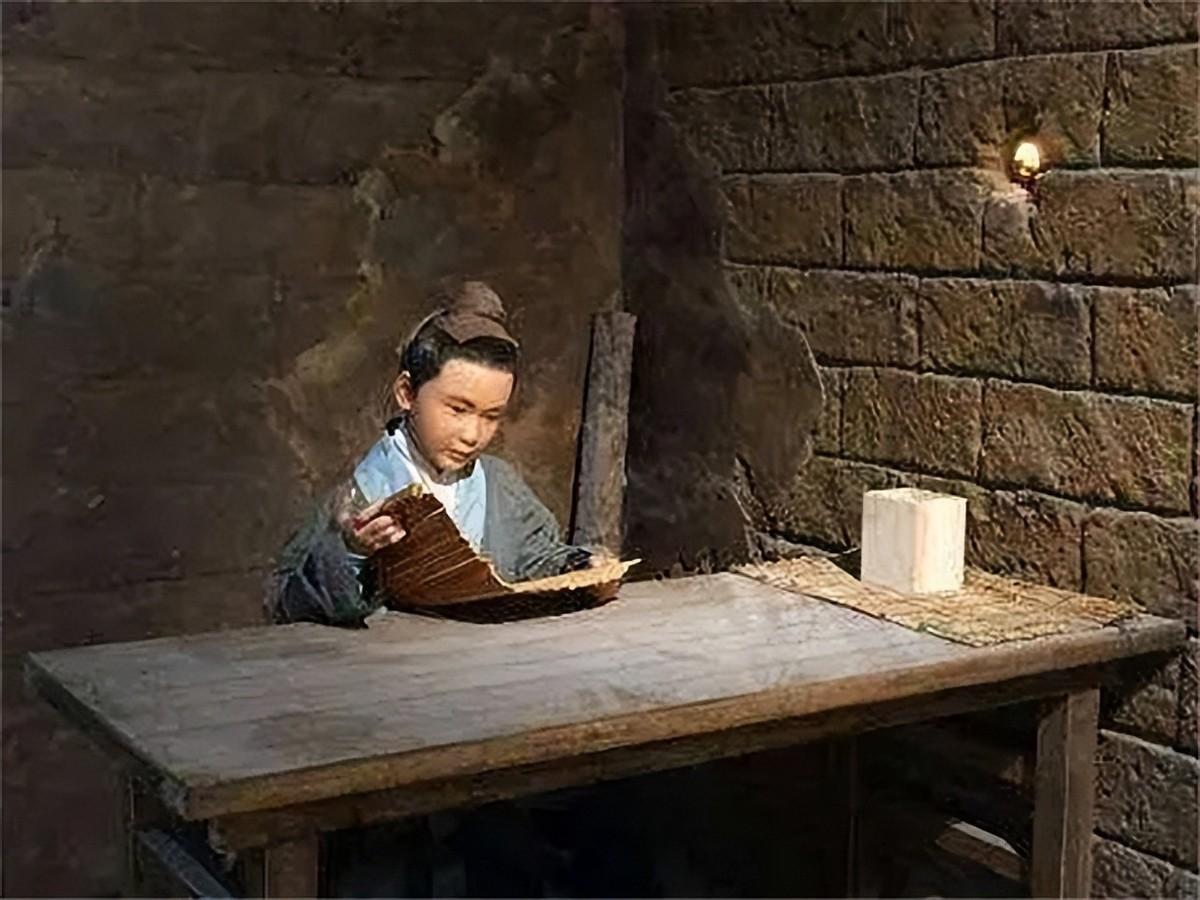

於是匡衡心想著,便立刻在離地二尺高地牆壁中間畫了一個小圓,開始用釘錘農具鑿土泥牆壁,隔壁房銅匠家中鍛造銅器,乒乓的捶打聲蓋住了匡衡斷斷續續地鑿壁聲,不到半個時辰,牆壁就被鑿穿,隔壁的光線公頃刻間湧入了黑沉的小屋。

匡母被兒子此等舉動嚇得說不出話,只是:「你你你--」半天才緩過來:「你這是在幹什麼?」語氣中頗有悲憤和驚駭之意,匡衡心下明白,母親這是把他當成了賊人,於是略帶安撫地笑道:“娘,我借個光,讀書。”

匡母眼含熱淚地搖了搖頭:「不行啊,半夜三更鑿壁挖牆,人家過會兒拿你當賊啊!」匡衡卻是拿起竹簡開始飛快地掃讀:「心裡沒鬼,就成不了鬼。

匡母執意不肯,讓匡衡把洞填上,誰知湊近一看,這一個洞挖得頗有講究:這一個喇叭狀的洞口,房銅匠家那一面只有雞蛋大小,毫不起眼,但是在匡家這一面卻有碗口大,能夠最大程度匯聚光線,而不至於驚擾了房銅匠家。

匡母又是感動又是心酸:「娘得好孩子,難為你相出了這麼一個窮法子,苦了你了。」自此之後,匡衡夜間就藉光讀書,白日里就用柴草將洞口堵上。

後來,匡衡又在青檀山撿了兩塊響石刻成了硯,用羊毛茼麻製成了毛筆,用桑葚子加石榴樹根摻雜鍋底灰熬出的汁水當墨水,每日在曬乾的蓮葉上面練字,才識越精益。

「偷光」到「盜田」:屠龍少年,終成惡龍

匡衡尤其擅長講學《詩經》,因全憑他知識淵博,講述起來風趣幽默,常常是旁徵博引,將深奧的知識講得風趣幽默又通俗易懂。更有「無說《詩》,匡鼎來;匡說《詩》,解人頤」的盛讚。

匡衡的名氣越來越大,以至於當朝太傅蕭望之都將其請入府內,論《詩》談《詩》。蕭望之對匡衡年紀輕輕學識竟如此淵博感到驚喜,待到他問及匡衡師從何人之時,匡衡一句:「轉益多師」引出了自己艱辛的求學故事。

匡衡之父名為匡佔海,他在戰場上奮勇殺敵,屢屢立功,不久便被提拔為參將,但在最後一次的血戰之中,主帥給匡佔海下的是羽書令。

在匡佔海的軍中竟無一人會讀這羽書令,匡佔海本人同樣目不識丁,只能硬著頭皮死戰。可羽書令的內容卻是叫他且戰且退,不要戀戰,將敵軍引向埋伏即可。但就因為匡佔海不識字,誤了大事,也誤了自己的生命。

匡佔海臨終之際,託人寫了一封遺書,信中以自己血的教訓告誡兒子:「家中再窮,也要刻苦讀書,別走爹爹的老路。」匡衡讀懂了父親的血淚囑托,他自此時時刻刻將父親的遺書帶在身邊,以此來勉勵自己。蕭望之聽了這一故事,連涕帶嘆,賞識中更兼憐愛。

平日桀騁不馴的王孫公子見了一批又一批,哪裡能遇見這麼謙遜刻苦的學生?蕭望之當即將匡衡推薦給了喜好儒家學說的太子劉爽,劉爽主東宮之時,就和匡衡多有往來,待到劉爽即位,更是將匡衡召入京城,封匡衡為博士、給事中。

匡衡開始了平步青雲之路,西元36年,匡衡為當朝丞相,受封樂安侯。匡衡憑藉著自己的學識,從一個蘭陵貧家子弟,位極人臣,權傾朝野,至此,匡衡的成功幾乎成為了後世無數寒門子弟的奮進的榜樣。

然而,他習縱橫之術,學治國之略,卻無一人告訴他,如何在其位,守其德。

漢元帝晚年,宦官石顯仗著皇帝寵幸,一面進言苛捐雜稅,一面結黨營私,暗中操縱朝政勢力,自己從中中飽私囊。彼時,匡衡已是百官之首的匡丞相,卻對石顯的作為聽之任之,在諸多傷天害理的決策中,表現的皆是軟弱和妥協。

直到幾年後,漢元帝駕崩,漢成帝即位,匡衡立即聯合朝中非石派的大臣彈劾石顯,其決策之果斷,伏擊之老辣,當真是一派狠厲手筆。

然而,彼時司隸校尉王尊當即就上書漢成帝,稱匡衡絕非清白之人,他對於石顯的所作所為看在眼中,甚至曲意奉承,直到新皇登基才動手,無疑是想要清洗石黨勢力,隨即自表其功。

匡衡彈劾石顯,王尊接連彈劾匡衡,可謂螳螂捕蟬,黃雀在後。石顯結黨營私,威逼上主,自是必死無疑,但是匡衡借朝政社稷來算計論功,徹頭徹尾的奸臣嘴臉,其心可誅。

然而,正因為是前朝老臣,且因為除掉石顯還要倚仗匡衡的手,故而漢成帝並沒有對痛下殺手,而是採取了搪塞推責的方法,表示自己暫時還需要匡衡的才能站穩腳步。

一波未平,一波又起,當石顯的貪污大案剛剛告一段落,匡衡的「專盜土地」案就被捅破。

匡衡的封地位於僮縣樂安鄉,原本之時以閩佰為南邊界線,合計天地三千一百公頃,然而,在繪製地圖之時,因失誤將南移四百餘公頃的平陵佰標誌為了樂安鄉的南界,匡衡卻將計就計,勾結了當地郡縣官吏,將這錯繪的四百餘公頃土地收入囊中。

匡衡不知的是,自從石顯貪污案案發,匡派鋒芒畢露以來,漢成帝就一日比一日更為忌憚他,在主上看來,他和石顯,一個是今日貪污反賊,另一個……就算不反對,待到權傾朝野之際,也必然會被討伐處置——無論有罪與否。

因而,當石顯案暴露,漢成帝雖然沒有立即遵從王尊的上書處置匡衡,卻也沒有阻止王尊和王駿等人對匡衡的苛責與監視。

這位年輕的天子明白,若想一次扳倒兩位前朝遺老,短期內一定會出現權力真空的局面,不如等自己布控好朝內勢力,也等……匡衡的野心犯下滔天大罪之時,再一擊斃其命。

儘管匡衡貪污的四百餘公頃土地田租比起成帝朝初始處置的貪污大案來說,當是不值一提,但是匡衡身為百官之首,本應該恪守賢相儒師的規範,但他帶頭貪污,實在不懲不可。

漢成帝顧念匡衡是兩朝丞相,沒有對他處以重刑,只是沒收了他的田產家財,將其貶為庶人,將其打發回了蘭陵故鄉養老。

從當年那個酷愛讀書識字,求學致知的少年,到權傾朝野,吞併土地的丞相,從“偷光”到“盜地”,應了那句“屠龍少年,終成惡龍” ,匡衡的一生起伏,令人唏噓。

匡衡被貶還鄉,途徑當年放過豬的山坡,看到了那塊曾反复摹寫的石碑,想起了自己當年渴求知識,日日撫摸石碑,一心想明白碑文含義時的情景。他一遍又一遍地寫著那一百六十字,似乎想以手為刃,破開藏身於石裡的知識。

直到有一日,一個老儒生路過此處,正一句吟誦著碑上文字,看見了伏在草叢中的自己,和石板上筆挺端正的字,連連讚歎,出於授道之心,他教授了石碑上的文意。

那時的少年,悟性極強,一點就通,連連叩謝老儒生,老儒生只道:“他日傳道於稚子,自是言謝。”

念及往事,匡衡涕淚橫流。幾年後,因鬱結於心,病逝於蘭陵。

故意隱去匡衡晚年的所作所為實為多此一舉,事實上,從刻苦學習的貧家子到貪污腐敗的權臣,匡衡歷盡一生的全幅故事更具有現實警示意義:學在何物?學為何解?如果忘卻是初心,那麼就算滿口“之乎者也”,也不過是披著儒道外皮的偽君子。而這,是很多老師不願意告訴學生的。

參考文獻:

- 周成華主編.《漢書故事簡讀》[M].吉林:吉林大學出版社,2010.

- 李眆.《太平廣記·俊辯篇》[M].上海:上海古籍出版社,1990.