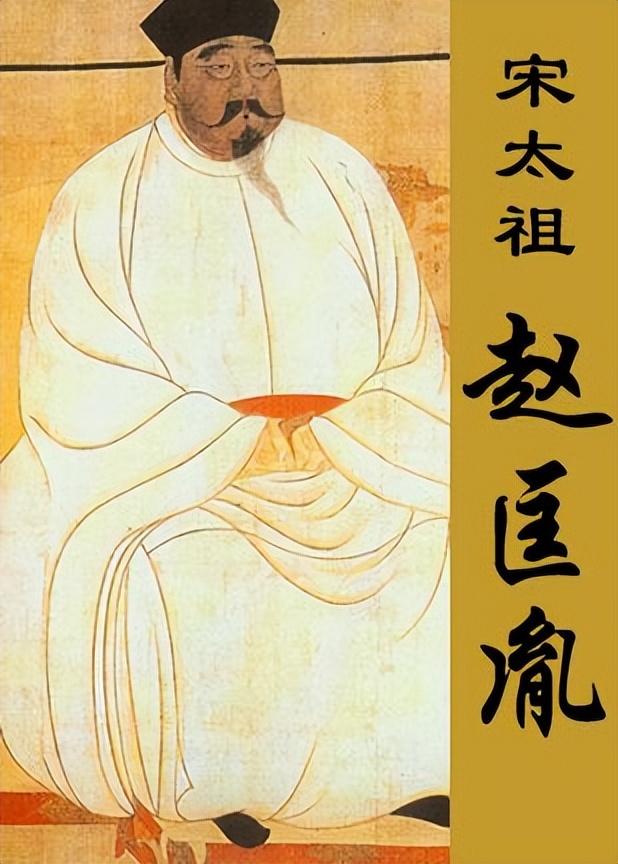

宋朝可以算是中國古代經濟文化藝術發展的最高峰,學過歷史的人都知道,開創兩宋三百年國祚的人是宋太祖趙匡胤。

毛澤東曾說“唐宗宋祖,稍遜風騷”,點名的就是趙匡胤,缺那麼一絲文人墨客的風雅。宋太祖趙匡胤這個人,最大的功績就是統一了中原大地,開創了宋朝數百年的盛世。但說到底他是個軍人,“一條桿棒等身齊,打得四百座軍州都姓趙”,還創造了一套拳法叫“太祖長拳”。

說好聽點,趙匡胤是個威風八面的猛將,是個武林高手,說難聽點,就是一介武夫,但是,就是這樣一個武夫建立的宋朝,卻造就了千百年來中國文化事業的巔峰。

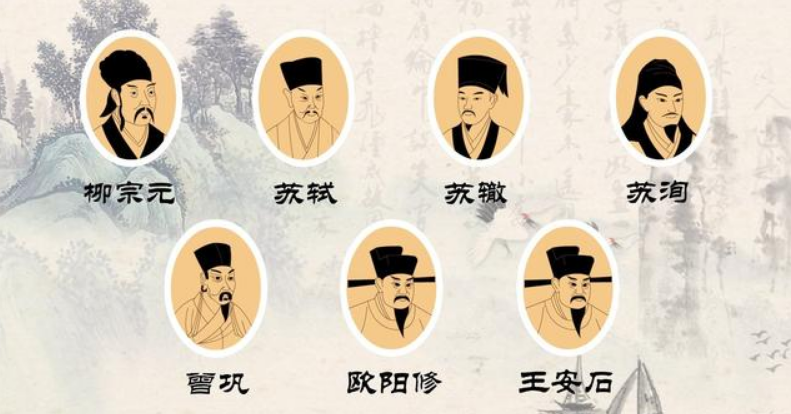

後世有學者這麼評價:「自秦以下,文莫盛於宋。」科技領域,活字印刷、指南針、火藥、航海技術都是在宋代發揚光大的;唐宋八大家宋代包攬了六個;至於其他的什麼理學、史學、藝術、字畫、瓷器、教育,那都是全面開花。

網路上有人說,文人如果要投胎,哪都別去,就去宋朝。宋代商品經濟繁榮、市民文化興盛,最重要的是,宋代是言論控制最不嚴格的王朝,真真是「滿朝皆紫貴,盡是讀書人」。

為何宋代文人這麼好命呢?為什麼是宋太祖開創了中國古代的文化高峰朝代呢?

1.分權制衡,穩定朝政

話說趙匡胤通過“陳橋兵變”“黃袍加身”,成功登基後,一步步平定四方割據,統一了十國。這大片的天下都打下來了,現在擺在趙匡胤面前的是如何治理天下。

五代十國政權頻繁更迭,其根源正是武夫當國,軍閥們在馬上得天下,同樣是在馬上治天下,結果就導致短短50年左右的時間裡,換了5個朝代。現在登上皇帝寶座的是他趙匡胤,如果他不從根本上改變,他的大宋只會重蹈覆轍。

於是,趙匡胤透過“杯酒釋兵權”,將幾個跟自己打天下的禁軍統領解除軍職,兵權回歸自己手上。但這並不能代表他的皇位就坐穩了,還有地方權力同樣存在威脅。

怎麼解決呢,趙匡胤也想不出辦法,他就找宰相趙普商量。趙普這人,實際上讀書不多,野史記載說他能拿得出手的就讀了半部書,“半部論語治天下”,不過讀書不多,並不代表他見識短、政治水平差。

趙普說:“因為藩鎮勢力強大罷了。說起來就是君王弱小,臣子太強。想要改變這樣的局面,就要削弱藩鎮的權力,還要把他們的財權和兵權都收起來。”

趙匡胤一聽,恍然大悟。接下來,一系列限制節度使權力的舉措落實到全國了。

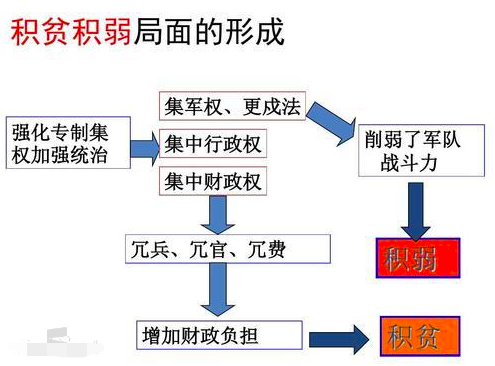

首先,為了防止將帥權力過大,出台了“更戍法“,也就是頻繁調動將領的崗位,今年你駐守河南,明年可能就駐守江西,這麼一來,兵就不在是你個人的嫡系,正所謂,“兵不識將,將不識兵”,誰再想造反,連個鐵桿的親信部隊都沒有了;

第二,地方財政稅收轉移到文官手中,以前節度使是一手握著槍桿子,一手握著地方錢袋子,宋太祖的改革措施是,另行委派文官到地方監督、執行地方財政稅收;

第三,地方官員都是文官,他們的權力也被限制了,比如設置了“通判”一職,作為地方官的副手,這就使得一方大員的權力被分割開了。

槍械入國庫,錢糧也入國庫,地方上的權力大大削弱,中央權力逐步增強,如今,誰再想武裝叛亂也不大可能了。在紛亂了幾百年後,中華大地終於打下了一個長治久安、穩定發展的基礎,迎來了日後大宋王朝經濟文化全面飛速發展的幾百年。

2.興文化事業,重用讀書人

平定了叛亂,穩定了朝政,時間一晃就到了公元963年,也就是宋太祖登基的第3年,他決定改個年號。

關於換年號的問題,宋太祖徵求大臣們的意見,並提出了兩個要求,一是要有吉祥、大氣的寓意,二是得獨一無二,不能和前代用過的年號重合。

沒多久,趙普就跑來獻策了,給出了“乾德”這個詞。 “乾德”一詞來自《周易》中的“乾龍之德”,寓意大氣磅礴,確實不錯,宋太祖也覺得很好,於是問趙普:“這個名字之前沒被別人用過吧?”畢竟是皇帝用的,搞個二手年號那就不好了。

一千多年前也沒有百度,人們對前代事情的了解幾乎完全取決於閱讀多少。趙普當官之前有外號,叫「村學究」。看這稱呼就能明白,大概是讀書雖然讀過,但水準就很次了。確實,趙普也看過半本《論語》,原來雖然勉強算個文官,但做的都是記帳之類的事。

不過這會趙普倒是很有底氣,拍著胸脯保證乾德這個字之前絕對沒被人用過。於是,大宋朝的第二個年號就這樣確定了。

四年以後的一天,宋太祖在后宮休息,注意到一個嬪妃正在照鏡子,鏡子明晃晃的,宋太祖隨手就拿過來看了下。嬪妃說:“這面鏡子是臣妾五年前在四川買的……”話剛說到這,翻來覆去看鏡子的宋太祖怔住了。原來鏡子上面赫然刻著“乾德四年”。今年是大宋的乾德四年,五年前就有人買到了乾德四年的鏡子,這是怎麼回事?

這下宋太祖也沒心思在后宮休息了,拿起鏡子就上了朝堂,立刻召集大臣:“這面鏡子是別人五年前買的,五年前就有乾德四年了!”

趙普心裡咯噔了一下。

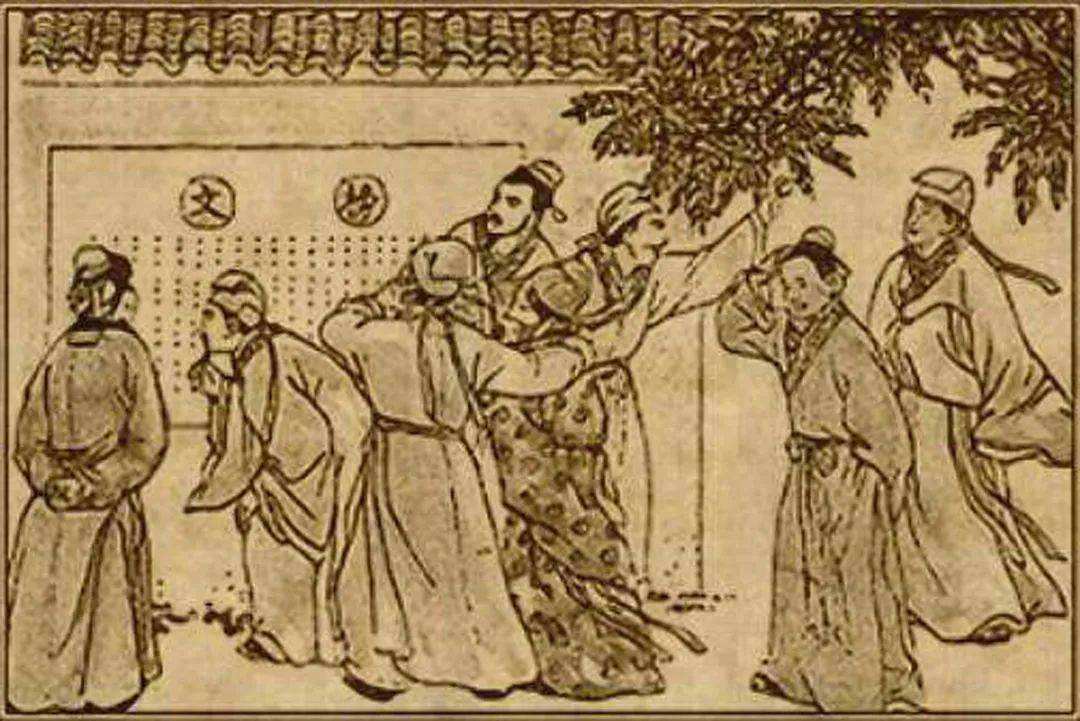

沒等趙普咯噔完,宋太祖下令叫兩個真正的高級知識分子——翰林學士進殿,讓他們說說還有哪個王朝用過乾德當年號。很快,翰林學士就查出,前蜀的王洐用過“乾德”當年號,一共用了六年。趙匡胤拿起一支毛筆,蘸足了墨水走到趙普面前,在他臉上劃了一個大黑叉。

趙匡胤隨後轉過身來,對大臣們說:「看來宰相不是什麼人都能當的,當宰相得先是讀書人!」說完,頭也不回地走了。

這事情說起來的確是趙普的錯,挨罰也活該。但宋太祖如此不滿,顯然另有深意。五代以來,天下大亂,文化教育全都廢弛。宋太祖心裡盤算的是扭轉這個局面,不僅要讓宰相讀書,更要讓天下人一起讀書。也正是在宋太祖的親自督促下,晚唐以來荒廢已久的文化再度繁榮了起來。

今天我們所熟知的“書中自有顏如玉”“書中自有黃金屋”,這是宋真宗趙恆親自寫的《勸學詩》。還有“萬般皆下品,惟有讀書高”這樣的句子,也是從宋朝開始流傳的。

除了“宰相當用讀書人”,宋太祖還有一條影響宋朝更為深遠的聖諭,那就是“不得殺士大夫與上書言事人”。在太祖皇帝鐵律的保護下,閱讀不僅成了最有效的進步階梯,也成了受人尊敬的最有效法寶。宋朝的文化大輝煌也正是由此打開。

3.科舉取士,重用人才

宰相既然已經被確定是讀書人了,其實某種程度上就是當時的頂級人才。但光憑宰相一個人有才還不夠,如果別的官員都武夫,治理天下也會亂糟糟的。宋太祖深知,新生的大宋政權要想穩固,就必須從中央到地方,有一大批傑出且忠誠的人才能為之服務。但這幾十年來天下大亂,留給宋朝一個爛攤子,又應該怎樣從這個爛攤子中選拔人才呢?

中國古代,選拔人才其實就是選拔官員,所以政府非常重視這件事。春秋時期秦國商鞅變法,其中一條核心就是有軍功才能有官位。到了漢代,選拔方式有了變化,被稱為“察舉制度”,由地方長官向朝廷推薦優秀的人才,這種方法固然擴大了選拔面,但也有顯著的問題,很容易出現任人唯親的狀況。

於是到了三國時期,求賢若渴的曹操改變了過去的方法,在地方州郡新設了名為“中正”的官員,專門負責尋找本地的人才,根據家世、道德、才能三方面,將人才分為九個品級,推薦給朝廷,被稱為「九品中正制」。這看起來不錯,但發展到後來,只有世家大族才能被推舉得官,貧寒出身者即便再優秀,也無人推舉,這就是所謂的「上品無寒門,下品無士族」。

到了隋唐時代,新的變化發生了,科舉制度開始走上歷史的舞台。但科舉制度並非唐代唯一的選官方法,距離制度的成熟還有一定的距離。

在宋朝成立後,面對如何選官的問題,宋太祖睿智地選擇了科舉制度,將其作為宋代選拔人才最主要的機制。為什麼說宋太祖睿智,因為只有科舉制度,才能達到最大限度的公平。要想在科舉考試中脫穎而出,只能是在考卷上下功夫,展其他的家世、門第、財富都沒有用。

宋太祖一面開科舉,一面終止了長期以來高官舉薦的選官模式。為了確保科舉制的有效,宋太祖還加強了中間環節的管理。首先是增加了複試的環節,進士要在宰相面前進行複試;其次是嚴格管理“官二代”,為了防止官員以權謀私,官員子弟們參加科舉,都要另外單獨考試;到最後,宋太祖還要親自當考官,在大殿上當堂測試,親自閱卷,任你關係再硬、財力再足,也沒本事行賄到皇帝那裡。

考上進士的人,名字依照成績高低張榜公佈,昭示天下,公平、公正、公開,一個都不能少。這就是所謂的金榜題名了。

毫無疑問,這樣的科舉考試獲勝者中,會有一些缺乏實際能力,只會死讀書的書呆子。但從宏觀來看,正是因為唯成績是論,才徹底擺脫了其他因素的影響。即便家族有權有勢,子弟如果沒有才學、考不出好成績,照樣不能當官。

反之,即便出身貧寒,但若勤學苦讀、滿腹經綸,通過科舉考試可一舉翻身,躋身上層社會。比如一代名臣范仲淹,小時候家裡非常窮,一天的飯就是一小鍋摻著野菜的粥。但憑藉刻苦讀書,范仲淹高中進士,從此擺脫了貧困的生活。

科舉制對於中國歷史的影響有著重大的影響,這種公平、公正的人才選拔機制,將人才輸送給朝廷,真正地實現了國家的長治久安。誰要是在考試中作弊,無論是考生還是考官,都要受到重罰。

之後的朝代都沿襲了宋朝的做法,到了明清兩代,科舉幾乎成為唯一的正途。這樣的人才選拔方式,保證了社會的流動性,即便官居極品,兒孫想要延續家業輝煌,還是得勤學苦讀,否則過不了兩代,就成了平民百姓。這使得宋代以後的官二代、官三代、官四代顯著減少,即便有,也都是著名的書香門第,而不是驕橫跋扈的官宦子弟。

自古以來,公平、公正、公開就是選拔人才的核心要義,經過宋太祖的努力,科舉制度最終最大可能的具備了這些特質,為大宋源源不斷地輸送人才,也綿延不絕地影響著後世。直到現在,考試仍然是選拔人才的最關鍵途徑。

此外,史上還有一個太祖遺訓的傳說。據說,趙匡胤生前曾找石匠刻了一塊石碑,存放在太廟之中,並對周圍人說,以後不管誰當皇帝,都得先到太廟中把這段文字默記於心,這道太祖遺訓是什麼呢?不得殺柴氏子孫!不得殺士大夫與上書言事人!子孫有違此誓者,皇天不佑!