民國七年的一天,天津河東糧店前,賣報童扯著嗓子喊:“賣報!賣報!桐達李家三公子當和尚去啦!”

不消片刻,《大公報》便被一搶而空。隨後,這則新聞,一石驚起千層浪,上至社會名流,下至平頭百姓,議論紛紛。

一個人出家為僧,為何能引起軒然大波?

只因此人且非凡俗。

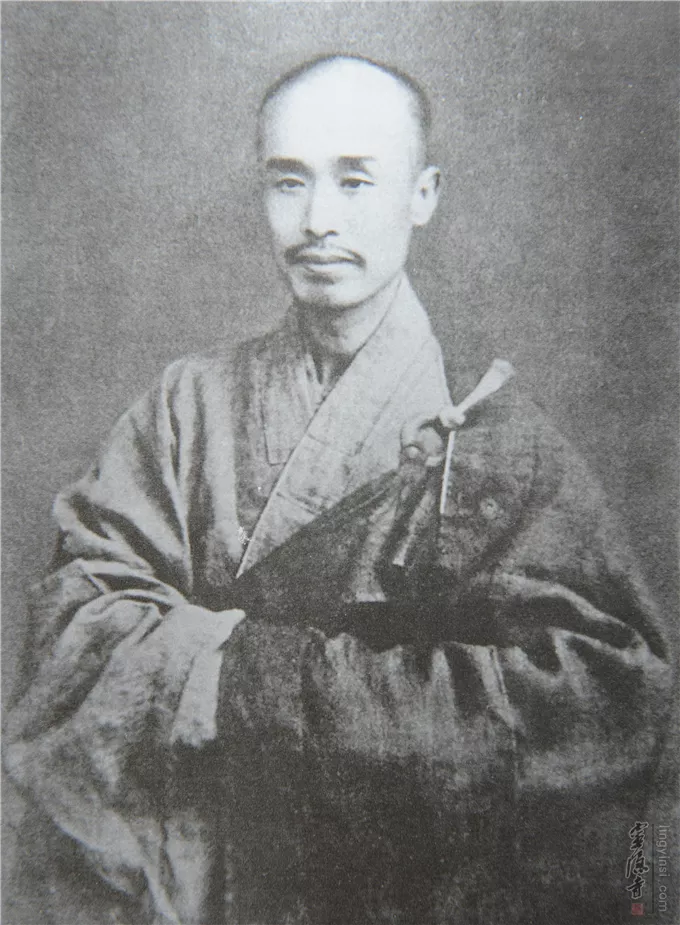

桐達李家三公子,正是大名鼎鼎的李叔同。

出家前,李叔同是富貴鄉裡的風流公子,是聞名遐邇的藝術家,是萬人景從的教育先驅;

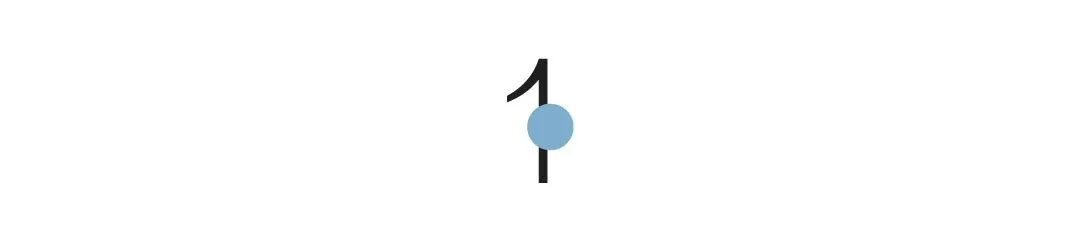

出家後,他捨棄榮華,六藝俱廢,苦行持戒,成為一代高僧。

半生紅塵,半生佛門,李叔同活出了別人幾輩子的人生。

弟子豐子愷這樣評價老師:

少年時做公子,像個翩翩公子;

中年時當名士,像個名士;做話劇,像個演員;學油畫,像個美術家;學鋼琴,像個音樂家;辦報刊,像個編者;當教員,像個老師;做和尚,像個高僧。

他做一樣,完成一樣,他放下一樣,便永不回顧。

無論做什麼,李叔同都十分專注,正如他自己所言:“念佛,難在一心不亂。”

專注,便是一個人最好的修行。

專注於求學,以思報國

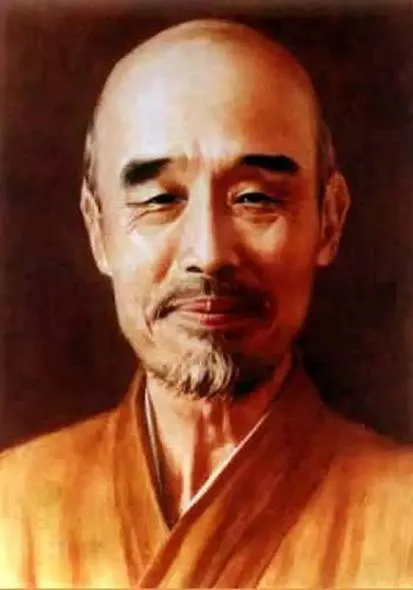

光緒六年,天津一處三合院裡,68歲的李世珍喜出望外,四姨太為他生了個大胖小子。

這個孩子,便是李叔同。

李世珍是大名鼎鼎的鹽商,還兼營錢鋪,家財萬貫。

身為富貴公子的李叔同,雖遊走於津門貴族階層,但心裡卻充滿了對祖國的憂慮和對讀書的嚮往。

甲午戰爭後,李叔同感慨道:“文章雖好,亦不足以製勝。”

從此,他開始讀一些新學書籍,以期報國。

1898年6月,光緒皇帝頒布“定國是詔”,李叔同對康、梁十分佩服,他刻下“南海康君是吾師”的印章,聲援變法。

可惜的是,變法很快就失敗,李叔同只好帶著母親,逃到上海的法租界避難。

十里洋場,名流匯聚。

為了方便和「城南文社」的名士交流,李叔同直接住在城南草堂了。

門一關,把光怪陸離的上海灘擋在外面,專心閱讀。

第二年,李叔同考上了南洋公學的特招班,成了蔡元培的學生。

在蔡元培所建構的西學體系中,李叔如同置身結界,僅用一年的時間,就熟悉地掌握了日文、英文,甚至還翻譯了日文版的《國際私法》,為將來東渡日本留學,打下了基礎。

在家國同悲的時局下,有的人悲觀厭世,遠遁海外;有的人激動亢奮,朝秦暮楚;有的人自暴自棄,醉生夢死……

但也有的人,清醒地聽見內心的迴聲,全力以赴做力所能及的事。

1905年,李叔同為黃炎培的“滬學會”譜寫了氣勢磅礴的《祖國歌》︰“我將騎獅越崑崙,駕鶴飛渡太平洋!”

《祖國歌》刊發後,不脛而走,全國各地學校採作教材,大大激起了民眾的愛國熱忱。

豐子愷回憶說:“我的故鄉石門灣,是個很偏僻的小鎮,我們一大群小學生,舉著龍旗,吹喇叭,敲銅鼓,挺起喉嚨唱著《祖國歌曲》。”

哲學家西賽羅曾說:“只要把全部精力傾注在唯一的目的上,必能使之有所成就。”

李叔同傳遞時代精神,喚醒民眾的同時也成就了自己。後來,他 “二十文章驚海內”,被《大公報》評為“新世界之傑士”。

浮躁的世界裡,最難靜下心來,一心一意地做事。而做到了這一點,那些想要的、渴望的,便會與你不期而遇。

專注的魅力不僅於此,它還讓你無限接近內心的純淨與安寧。

專注於教書 開啟民智

日本留學回來後,李叔同應好友邀請,入職浙一師,當起了美術、音樂老師。

有一次,李叔同帶學生西湖寫生,他沉浸在授業解惑中,要不是忽然造訪的警察,李叔同還沒有意識到,他早被政府盯上了——懷疑他在私自測繪地圖。

李叔同的專注還不止於此,他上一小時課,備課的時間要花一整天。為了最有效地利用起每堂課的五十分鐘,他總是提前寫好板書。

對學校,李叔同似乎有操不完的心。

為校友會的雜誌《向陽》寫發刊詞;

別出心裁地舉辦漫畫會;串場國學課堂“砸場子”,勸告學生們不要鑽故紙堆,最好去看《魯賓遜漂流記》;

身為美術老師,積極地寫《歐洲文學史》;更是在1914年秋天,大膽用「裸模」寫生…

電視劇《一輪明月》劇照,濮存昕飾演李叔同

對學生,似乎也有操不完的心。

有個叫劉質平的學生,在音樂方面頗有天賦,但家境寒微,李叔同不僅給他生活費,還想盡辦法送他去了日本;

有個叫李鴻樑的學生,課堂上對李叔同不敬,考慮到學生的自尊心,李叔同下課後將他約到自己的房間,溫和勸勉,所言不多,點到為止;

有個叫豐子愷的學生,與教導主任發生了矛盾,差點被開除。關鍵時刻,又是李叔同挺身而出。

這種事情不勝枚舉,李叔同對學生一片真情,學生回報以「學有所成」。

漫畫家豐子愷、音樂教育家劉質平、國學大師潘天壽、音樂家吳夢非、書畫家錢君陶、大記者曹聚仁…

他們像李叔同折射的光芒,照亮了黯淡無光的晚清藝術界。他們齊心用藝術開啟民智,打開了貧苦百姓看世界的眼睛。

如果說,專注於讀書,是對己用力,那麼專注於教學,就是對人用情。

師生間的深厚情誼,常常感動著李叔同,他把憂愁隱於西湖山水,為內心尋得了一方淨土。

莊子有言:“用誌不紛,乃凝於神。”

正是在這份靜謐中,李叔同得以有了窺伺內心更深的機緣。

專注於修行 返璞歸真

李叔同4歲這年,父親過世,家中請了不少高僧大德前來誦經。李叔同覺得好玩,就扮演大和尚,打坐念經。

誰也沒想到,三十年後,李叔同真的披上了命運的袈裟。

1918年,38歲的李叔同,身披海青,腳穿芒鞋,在杭州虎跑寺出家,法名「弘一」。

李叔同的一切,瞬間在世上消散。

他將珍愛的收藏品分贈友人,將金石古董封存於西泠印社;

他結束了執教生涯,與最喜歡的弟子豐子愷、劉質平合影留念;

他將錢財分別寄送回天津的家室和日籍妻子,並寫信告別。

斬斷俗事與情緣,洗盡鉛華,歸於平靜。

剃度後,弘一法師嚴守戒律,他曾說:“沒有嚴持戒律的佛教行人,如談到高深的定力與大智大慧,那便是一片謊言!”

他不做住持,不蓄弟子,生活極簡。一件衣服足有二百多個補丁,一把傘用了幾十年。

姪子李聖章曾在杭州見過弘一,見他穿著百衲衣,用咬扁的柳條當牙刷,沾鹽水刷牙。他還看見弘一把別人丟的蘿蔔撿回來,吃得津津有味。

過最苦的生活,也要念最難的經。

弘一法師投身的律宗,戒律苛刻、教義深奧,幾乎成為絕學。

於是,弘一法師發願解經,筆耕不輟學,著書立說,終將失傳700多年的南山律宗,發揚光大。

佛語有言:“出之幽谷,遷之喬木,返璞歸真,人格圓滿。”

弘一法師之所以能專注修行,只因為守住了自己的一顆心,於世間假像中,找到真我,修成正果。

大千世界,我們行色匆匆,慌慌張張,各種慾望在腦中橫衝直撞。

而事實上,我們沒有認清一點,擾亂我們的從來不是什麼紛擾的世事,而是自己定不下來的心。

專注於內心,行動才不會盲目,生活才會一派祥和。

1942年,弘一大師舊病復發,圓寂前,他寫下「悲欣交集」。

「悲」的是婆娑世界眾生皆苦,「欣」的是自己「以律嚴身,內外清淨」。

在俗,李叔同無論做什麼,都做到極致,無怨無悔。

在僧,弘一法師清心為零,專注修行,無欲無求。

這種圓滿,來自對生命的全心全意,來自對人間的大慈大悲。

梁啟超曾說:“無專精則不能成,無涉獵則不能通。”

一個人,專注於一件事不難,專注於一段時間也不難,難得是把人生中的每一件事都認真、用心地去做好。

“學貴專,不以氾濫為賢。”

專注,是一種修行,是對生命的深情。

願你在人生的漫長歲月裡,專注地做事,專心地愛人,專心地守護住自己。

與君共勉。

作者 | 瑾山月,以筆為槳,自渡渡他。

圖片 | 網路(如有侵權,請聯絡刪除)