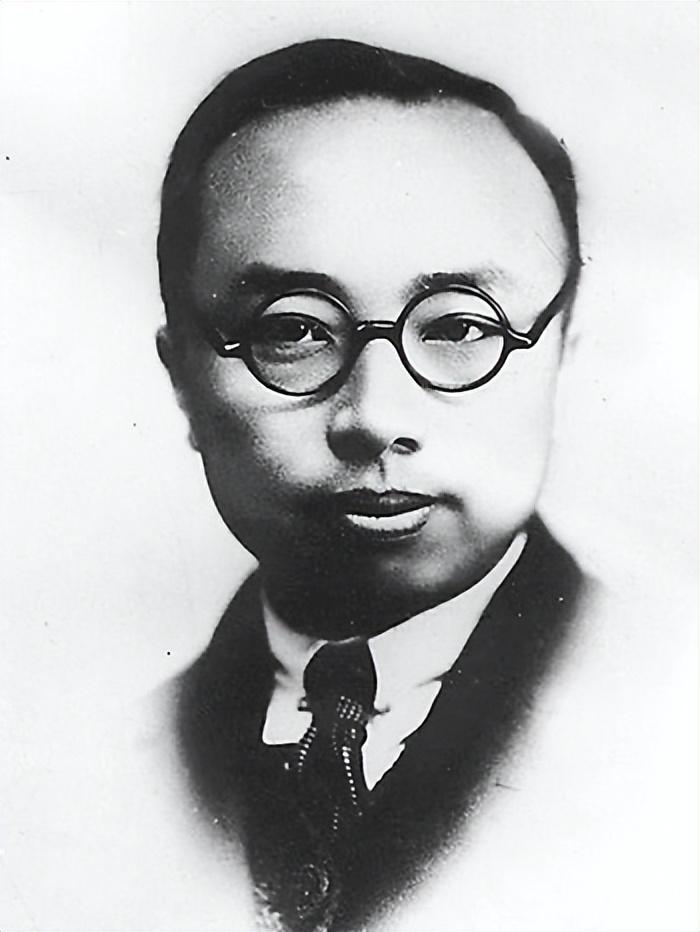

劉天華(1895-1932)著名作曲家、演奏家、教育家

在中國音樂發展史上,著名的民族民間音樂家阿炳、劉天華及其代表作《二泉映月》《光明行》,為人們所耳熟能詳、家喻戶曉,他們不僅給世人留下了寶貴的二胡名篇,也為琵琶藝術留下了《大浪淘沙》《改進操》等音樂經典。阿炳、劉天華是中國藝術傑出的代表性人物,也是二胡、琵琶藝術事業傳承者的驕傲,其藝術品貌值得探究。

2022年6月8日,是民族音樂家劉天華先生去世90週年紀念日,民樂界以多種形式表達對先賢的敬意,以作品紀念,以作品的文化精神激勵後生。

劉天華,著名作曲家、演奏家、教育家,江蘇江陰人,出身於知識分子家庭。他與其兄文學家劉半農、其弟語言學家兼音樂家劉北茂三兄弟,在各自的領域裡均造詣深厚、建樹頗多。筆者曾多次參加紀念「劉氏三傑」的民族音樂會,無論是從劉天華的作品中或從文獻資料中都可以感受到他的創作思維和革新理念。除了學習民族樂器之外,他還能演奏西洋樂器,因此在劉天華的創作中,運用了許多西方的技藝元素,並將其吸收和容納。

由於對社會生活的種種觀察與美感感知,藝術家通常會將自己最直接的靈感、激情,,發於作品的情境之中,這其中有以自己的親身經歷和人生感悟來傳情達意,也有憑以往的經驗和累積馳騁於獨立的自由空間。那份自由自在,是情感宣洩的需要,無論如何表達,發自內心最重要。藝術源於生活,但又高於生活。劉天華的處女作《安適》(後改名《病中吟》),當時是因其父故去,他感到有無數心裡話來不及訴說,於是將心中的悲苦全都傾注在一個個跳動的音符中。從樂曲結構來看,我們能感受到作曲家的創作激情和作曲技法融合的巧妙性,這種由心而歌的抒情,演奏家常會以此表達情意。例如,近期收錄在《吳玉霞琵琶教學曲精選》(人民音樂出版社出版)中、由筆者自創首演的琵琶曲《暮》,描繪的就是在一個秋日的黃昏激情湧動時的有感而發,樂曲並沒有過多關注創作技法和曲式結構,只是表達一種心境,曲調委婉、情感質樸,以簡潔的語彙勾勒暮色蒼茫之畫面,散發著淡淡的哀思,感嘆生命中逝去的一切。

在藝術作品中,理性往往是透過作品的形象、情境及意境所凸現出的深層內涵而具有一定的程式。在劉天華的音樂作品中,到處都能感受到先生將哲學理念、美學原則和美學情趣流露其中。回想劉天華在北大教學期間,面對當時學術界對「西化」和「國粹」、「雅樂」和「俗樂」的爭論,他選擇「折中」並吸收具有科學化和系統化的西方音樂理論及技術技巧來「改進國樂」。他遍訪民間藝人,特別是其最初的音樂薰陶,多來自於祭祀音樂和民間音樂,他的創作力求開闢出一條新的發展思路,同時把常見而且最有群眾基礎的二胡作為改革和發展的對象。除此之外,劉天華的琵琶曲《虛籟》《改良操》《歌舞引號》中也有明確的兩極觀照。如曲中所採用的虛與實、長與短、點與線、強與弱,是辯證法中最重要的一對對矛盾統一體,也是中國民樂演奏最常見的表達手法,相互影響、相互滲透,達到一種高度的契合。 《虛籟》《改進操》中大量運用模仿古琴的音色、韻味和演奏技法,表達了劉天華對傳統文化的珍視和尊重,而在《改進操》《歌舞引》中運用大量的動態節奏和模仿小鼓的音色,則表達了先生的革新理念和進取向上的精神情懷。

作為民族藝術的傳承者,我們在學習先人經典佳作的同時,更重要的是探究他們的藝術智慧。劉天華當年所倡導的「中西合璧」理念,勢必會透過作品傳遞,這就要求我們在研習作品的同時體會這一理念如何在作品中延展。因此,筆者認為:理念的形成離不開實踐和經驗的疊加,理念的形成離不開學術支撐和探研精神,理念的形成彷若聚沙成塔一般執著堅定。我們常說,藝術創作一手要抓傳統、一手要抓現代,但如何創新、如何拿捏好,其中的「度」不容易掌握。傳承與創新無疑是各類藝術都會面臨的問題,民樂藝術也不例外。

藝術貴在創新,但創新的前提是繼承。在藝術發展的各種因素中,繼承和創新是一對重要的範疇和基本規律,兩者緊密相連。由著名琵琶演奏家、作曲家、教育家劉德海提出的文化創新三大模組,即創新、「拿來」創新、「走向世界」之創新,表述得很具體。確實,繼承是手段,創新是目的。任何藝術家都無法割斷藝術發展的脈絡,也無法完全拋棄以往的藝術傳統。筆者所理解的藝術的歷史和繼承性,首先表現為對本民族藝術遺產的汲取和接受,也包括對其他民族和國家優秀文化及其藝術成果的吸納之胸懷。藝術創作的內在結構是具有繼承性的,沒有繼承就不會有創新。藝術發展的過程就是一個不斷除舊布新、推陳出新的過程。劉天華在繼承傳統基礎上的藝術創新,就是藉鏡融合了前人的藝術創作成果後的變革,諸如他所創辦的國樂改進社、所倡導的「中西合璧」之理念,均是與他受中國傳統文化的影響和對西方現代文化的吸收分不開的(他是我國最早用近代記譜方法蒐集整理民間音樂的音樂家)。也因為劉天華有合理的繼承與吸收,加上其獨到的體驗感受以及富於個性的表達,才形成了他藝術創作中獨特、鮮明的藝術個性。

琵琶曲《虛籟》,「虛」是無、「籟」是指聲音,《虛籟》意寄無聲。樂曲描寫了作者在寧靜的夜晚,對中國音樂前景的思索。從清雅流暢的旋律中可以感到,劉天華不僅對音樂語言、技法特性有獨到的理解和表達,更重要的是他把中國音樂發展的前景和個人對美的追求聯繫在一起,用我們現在的話說,他是有一定境界的人。他富有哲理的人文觀、美學觀,在中國現代文化的發展中扮演著積極的推進角色。他的《虛籟》曲調高雅、意境深邃;他的《歌舞引》活潑歡快,所注入的大量民間歌舞元素,伴以琵琶左右手彈打結合的技法,虛實相宜、動靜分明。我們接觸、掌握作品,大多遵循學習、體會、詮釋的過程,但除此之外,我們還需要提煉和昇華,如何將技術和藝術高度融合,達到技道合一,作為演繹者,其中有很多文章可做,俗話說:工夫在詩外。學習是分階段的,首先是老實地學習、模仿,弄清楚其特色、精華,再在臨摹的基礎上超越臨摹。

由作曲家李濱揚改編、筆者擔任首演的琵琶與大型民族管弦樂《改進操》,原作的曲風、骨骼、神韻都在,作曲家由此展開的拓展也很恰當,演出所到之處深受好評,同時,也引來了不少好奇、圍觀以及熱情的追隨者,此前認為《改進操》篇幅長、不討巧之類的觀念隨之慢慢消失。筆者以為,《改進操》解讀解析並不容易,作品古樸厚重、意蘊獨特,且需要有耐力、耐心,其中四指輪、三指輪的運用,至今聽起來還是那樣的豐滿而清新跳躍,在技術深度挖掘不斷發展的當下,技法並不過時。

藝術風格的形成受多面向因素的影響。阿炳、劉天華的音樂,除了他們自身的生活經驗、個性氣質、思想傾向、文化修養、美學情趣、藝術才華以及受所處的時代、社會、民俗、文化等諸多方面的影響,更重要的是他們對社會的責任感和情感因素與理性精神的統一。因此,感受音樂的一個重要環節,就是促使聽覺中的音樂形象轉化為心靈中的視覺畫面,而這種轉化往往是因人而異的,它受主客觀條件的影響。同一種音樂形象面對不同的感受者,產生的美感效果會大不相同。如以琵琶文曲為例,《春江花月夜》恬美的音色、《漢宮秋月》壓抑的情感、《月兒高》靜態的優雅、《虛籟》深邃的意境……雖然普遍具有舒緩的音韻共性,但表現手法、音樂性格卻各有專注。中國音樂講究形神統一,不同的音樂語彙展現不同的情致與格局,色彩迥異、芬芳美麗。由此可見,在藝術作品本身所具有的魅力和神韻的前提下,所要營造的內涵和氛圍,是要靠個人去掌握的。這就像一個文本,不同的演員有不同的理解,所站的角度不一樣,解釋出來的東西也會有差異。欣賞與表達,不單純是感受演奏技術的完成,美感認知與美感知覺源自於豐富的想像力和詮釋者不同的美感視角,兩者應該是互動關聯的,我常將之比喻為「磁場共鳴」。

民族音樂,猶如我們的母語,她表達本民族的精神內涵和文化特質是最具魅力的,從人的情感宣洩到我們的民族習俗,無時不在我們的生活中體現。紀念劉天華,審視藝術核心及其精神,我們不能忽視藝術與科技的關係、傳統和現代的關係。藝術發展是有其自身規律的,民樂發展需要堅守,也需要注入新的元素。如何以科學的態度創新、發展,是當今藝術工作者的重要職責。藝術需要精神支撐,藝術表達需要技藝高超,應在解讀中領悟真諦,在詮釋中技道合一。

作者:吳玉霞,中國民族管弦樂學會會長、著名琵琶演奏家