一朵女子,風輕雲淡,歡迎關注槐序~

這裡有沉香千年的古詩詞,亦有最精美的配圖

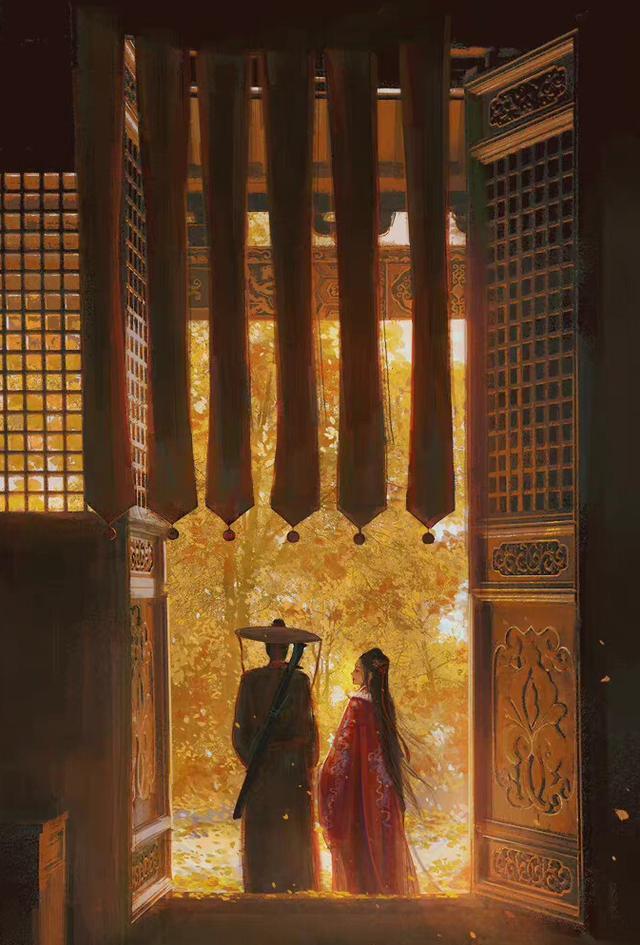

枯藤老樹昏鴉,小橋流水人家,古道西風瘦馬。

夕陽西下,斷腸人在天涯。

出自馬致遠的《天淨沙 · 秋思》

這首小令,是馬致遠最經典的作品,但實際上,馬致遠筆下類似《天淨沙 · 秋思》的佳作,很多很多,

如《落梅風 · 人初靜》《四塊玉 · 潯陽江》《壽陽曲 · 瀟湘夜雨》等。

只是因為《天淨沙·秋思》這一首太火,或者是出於「同類同質取其一」的心理,往往讓人忽略了他筆下那些優美的古風。

某種程度上來說,元曲中的“散曲”是一種文化復古運動,例如“小令”,

他是詞的一種,在唐末五代時期,均以快詞為主,直到柳永的出現,才逐漸改變了這一局面。

而提起詞,就不能不說南唐後主李煜,

他繼承了晚唐韋莊、溫庭筠的風格,把婉約詞發揚光大,故被稱為「詞帝」。

到了北宋,由於蘇東坡的“亂入”,徹底改變了詞的曲風、韻律,

之所以說蘇東坡是“亂入”,是因為他在音樂上的造詣,的確是不堪一提。

而原本無論是詩或詞,都是基於樂理而興的,所以統稱為詩歌。

由此可見,上帝是公平的,給了蘇東坡曠世的才華,就不再給他音樂的天賦。

儘管如此,蘇東坡還是憑藉著「綺思狂想」的筆觸,開「豪放詞」之先河,並把它推向了一個不可超越的高度。

南宋滅亡以後,由於政客的喜好,戲劇、雜曲開始盛行,以馬致遠、關漢卿、鄭光祖、白樸為首的一批文人,又開始著重於小令的創作,這等於又繞回了唐末、五代時期。

而馬致遠,則是這一時期不可或缺的人物,因為他痴迷於“琴藝”,精通樂理,故對詞曲創作的理解更深,這是一些宋人也無法比擬的。

例如我們今天主講的這首《天淨沙 · 秋思》,除了必要的曲律弦音,同時還構架出了極美的蒼涼感,而且還隱隱透著不可言訴的情感在內。

任何文化形式,都是由淺入深的過程,佛理有言:見山是山、見水是水,見山不是山、見水不是水,最後再回到山還是那片山,水還是那片水。

例如馬致遠,他早期的創作遵循禮樂、規規矩矩,但是入了仕途以後,他開始注重禮樂對人的塑造,即“興於詩,立於禮,成於樂”,這是典型的儒文化思想。

簡單來說,這一時期的馬致遠,“見山不是山、見水不是水”,總是想著要去表達一些什麼。

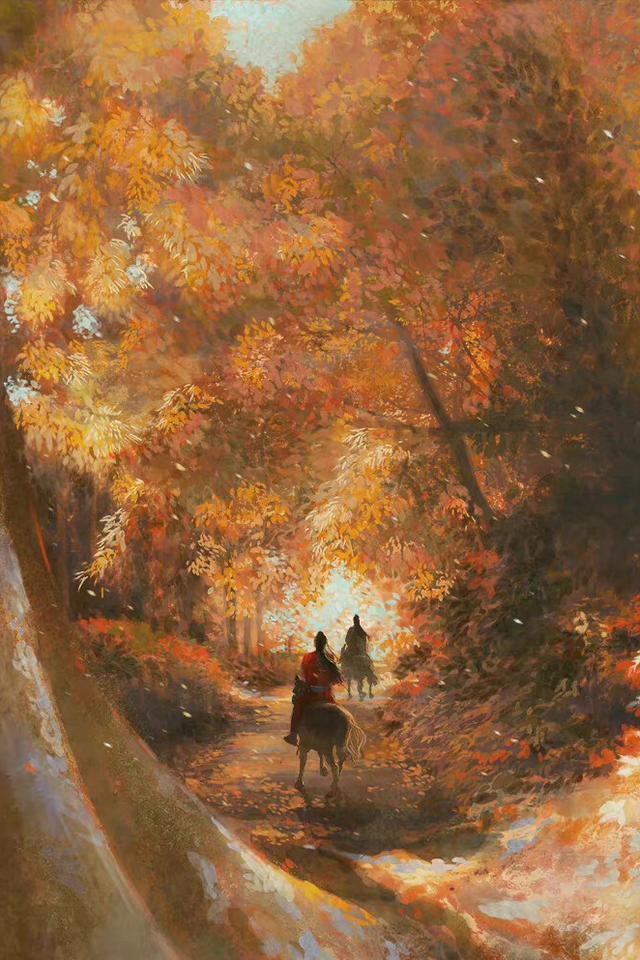

但罷官後,人海飄蓬20載,他又開始「見山是山、見水是水」了,用簡單的語句,就能寫出比較震撼的作品。

這何嘗不是我們每個人的人生變化!

這首《天淨沙 · 秋思》就是馬致遠遊途中的作品,我們來仔細品讀一下:

「天淨沙」又稱「塞上秋」,故「枯藤老樹昏鴉」道出了秋天蕭瑟的景緻,「小橋流水人家」指小溪(小河)旁的農家院,「古道西風瘦馬」為行走在古老驛道上清瘦的馬匹。

經過這三個短句的鋪陳與串聯,一幅暮晚秋涼的畫面就呈現出來了。

最重要的是最後這一句“夕陽西下,斷腸人在天涯”,詞人觸景傷情,表達了自己的鄉愁,以及隱藏在字裡行間中的思念之情。

思念誰?沒寫,給人以無限的遐想;愁什麼?也沒寫,只是一種突如其來的情緒,所以不同經歷的人讀這首小令,會有不同的感受,這就是詞人的高明之處。

屈原在《離騷》中嘆道:日月忽其不淹兮,春與秋其代序。惟草木之零落兮,恐美人之遲暮…

這是「美人色衰、英雄遲暮」之悲秋愁緒。

杜甫在《登高》中寫:萬裡悲秋常作客,百年多病獨登台…

這是對「未竟之志」而發乎的感慨,一杯濁酒敬流年。

李商隱在《端居》寫:遠書歸夢兩悠悠,只有空床敵素秋…

這是他對妻子王宴媄的思念之愁,何當共剪西窗燭,卻話巴山夜雨時。

似乎每個人都隱約知道馬致遠在《天淨沙·秋思》中愁什麼,卻沒有一個人說得明白。

所以,這就是一種淒美的孤獨感。

這世界上最難的事,就是讓一個人去理解另一個人,並且感同身受。

除非,你也有同樣的經驗。

– end –