西漢·司馬遷《史記·滑稽列傳》中記載:“此鳥不飛則已,一飛沖天;不鳴則已,一鳴驚人。”

在《史記》中,“不鳴則已,一鳴驚人”這個成語是司馬遷來形容戰國時期齊威王的。不過,實際上,“不鳴則已,一鳴驚人”這個成語一開始是用來形容春秋時期楚莊王的。

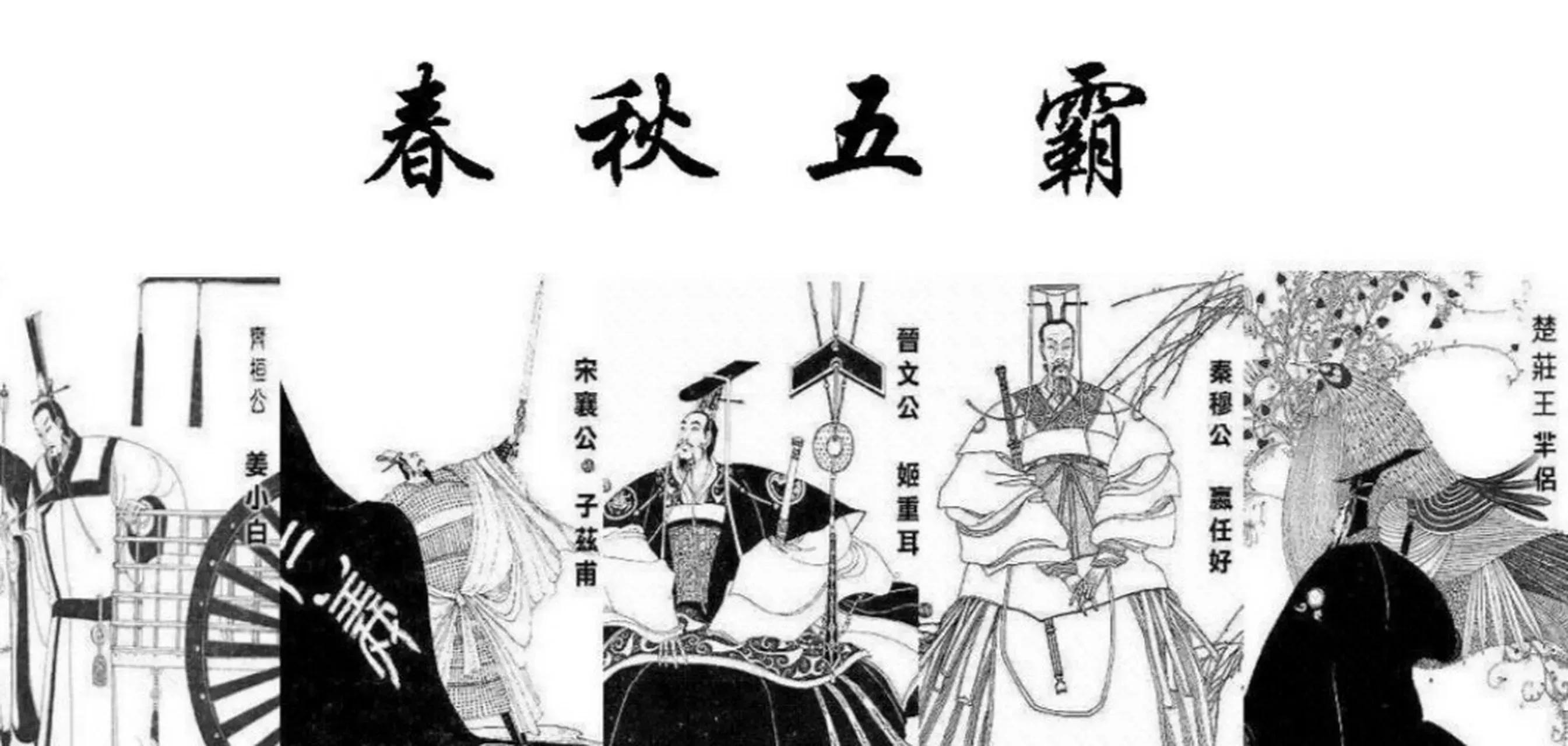

也就是說在春秋戰國時期,有兩位君主都上演了“一鳴驚人”的故事。那麼,就楚莊王和齊威王,各自的故事如何呢?

根據史料記載,楚莊王成為楚國君主時,才十幾歲,非常年輕,他的父親楚穆王還沒有給他鋪好路,就疾病離世了。此時朝中大權主要集中在太傅潘崇、令尹子孔以及公子燮、公子儀手中。楚莊王每天過的提心吊膽,更讓他膽戰心驚的是,公子燮與公子儀造反了,幸好成嘉、潘崇救駕,大夫戢梁又在廬地截殺公子燮和公子儀,解救了楚莊王。楚莊王這樣在忐忑不安地度過了第一年的君王生活。

第二年,楚莊王繼續不改本色,奢靡懶政。晉國派兵攻打蔡國,蔡國向楚國求援,楚莊王根本不去理睬,導致蔡國國都被佔,蔡莊公被殺。當時,蔡國可是楚國隊友啊。國內群情激憤,諸侯一片嘩然,都認為楚莊王膽小懦弱、昏聵無能,以致於許多能人賢臣都離他而去。

又過了一年,楚國內政外交亂象四起,一方面,發生了天災飢荒,另一方面,週邊的戎族、夷族、越族進攻楚國,附屬國庸國、麇國也準備造反,楚國已經到了四分五裂、分崩離析的地步。楚莊王不但不引起重視,還在宮殿門口立了一塊牌子:凡有進諫者,一律殺無赦。

俗話說,世亂有良將,國危出忠臣。楚國大夫伍舉,也就是伍子胥的祖父,冒死進諫。楚莊王問,你來進諫,你是不想活了嗎?伍舉很聰明,不卑不亢地對楚莊王說,我不是來進諫的,我有一個問題想不明白,是來請教大王您的。楚莊王道,什麼問題。伍舉說,我們楚國有一隻很大的鳥,三年了,它一直棲居在朝堂之上,不飛,也不叫,不知道是什麼原因啊?楚莊王回答道,不是這隻鳥不會飛,也不是這隻鳥不會叫,只是它的羽翼還未豐滿。待羽翼豐滿,你看它,不飛則已,一飛沖天,不鳴則已,一鳴驚人。經過數年的蟄伏,楚莊王對於楚國的局面,尤其是朝廷中的文臣武將都有了忠良之分,基於此,楚莊王重用了伍舉、蘇從等忠直之臣。在忠臣良將的輔佐下,楚莊王攻滅了前來進犯的庸國,使楚國的勢力向西北擴展,任用孫叔敖為令尹,增強了楚國的國力。面對最大的敵人,北邊的晉國。楚莊王在坐穩楚國君主的位置後,全力和晉國爭霸。楚國在楚莊王十七年(前597年)的邲之戰中大獲全勝。使楚國的聲威大振,國勢日強。在擊敗晉國後,楚莊王飲馬黃河,問鼎中原,實現了自己稱霸的願望。

講完了楚莊王,我們再來講一講齊威王。

當時齊國的齊威王,本來是個很有才智的君主,但是,在他即位以後,卻沉迷於酒色,不管國家大事,每日只知飲酒作樂,而把一切正事都交給大臣去辦理,自己則不聞不問。使得各國的諸侯趁機侵犯,齊國瀕臨滅亡的邊緣。

雖然,齊國的一些愛國之人都很擔心,但是,卻都因為畏懼齊王,所以沒有人趕出來勸諫。其實齊威王是一個很聰明的人他很喜歡說些隱語,來表現自己的智慧,雖然他不喜歡聽別人的勸告,但如果勸告得法的話,他還是會接受的。有個叫淳于髡的人知道這點後,便想了一個計策,準備找個機會來勸告齊威王。有一天,淳于髡見到了齊威王,就對他說:"大王,為臣有一個謎語想請您猜一猜:某國有隻大鳥,住在大王的宮廷中,已經整整三年了,可是他既不展翅飛翔,也不聲鳴叫。只是毫無目的的蜷夫著,大王您猜,這是一隻什麼鳥呢?"齊威王本是一個聰明人,亦听就知道淳于髡是在諷刺自己,像那隻大鳥一樣,身為一國之尊,卻毫無作為,只知道享樂。而他時再也不是一個昏庸的君王,於是沉吟了一會兒之後,對淳于髡說:"嗯,這一隻大鳥,你不知道,它不飛則已,一飛就會衝到天上去,它不鳴則已,一鳴就會驚動眾人,你慢慢等著瞧吧!"從此齊威王不在沈迷於飲酒作樂,而開始專注處理國事。首先他召見全國的官吏,盡忠負責的,就給予獎勵;而那些腐敗無能的,則加以懲罰。結果全國上下,很快就振作起來,到處充滿蓬勃的朝氣。另一方面他也著手整頓軍事,強大武力,奠定國家的威望。各國諸侯聽到這個消息以後都很震驚,不但不敢再來侵犯,甚至還把原先侵占的土地,都歸還給齊國。

以上就是這兩位君主的事蹟,你們說是不是都不鳴則已一鳴驚人了!