提起趙國,一般會聯想到其是戰國中後期,實力僅次於秦國的二號國家。但鮮為人知的是,自趙襄子立國以來,至趙王遷被虜為止,趙國曾發生過九次震撼性的兵變。

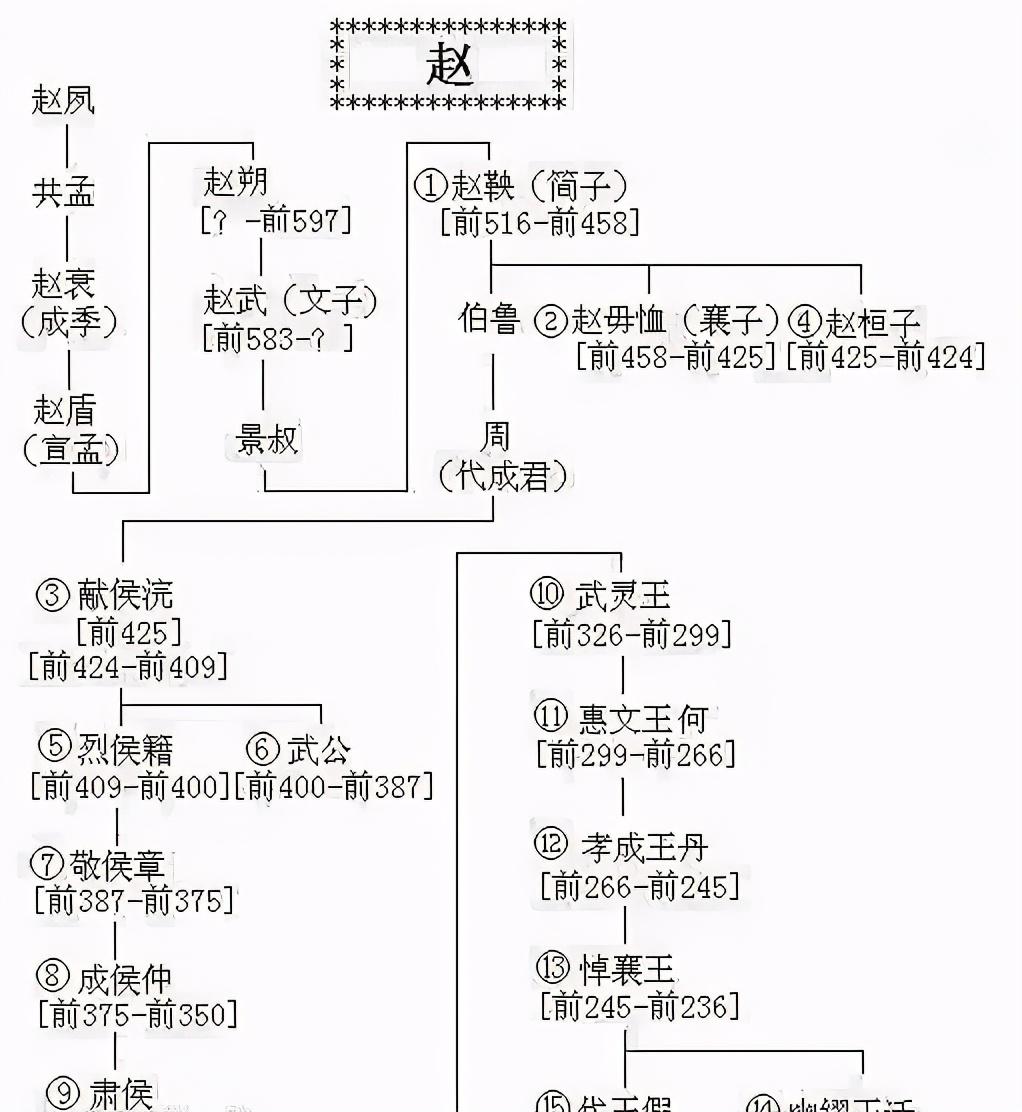

趙國世系表

原因嘛,一則趙國北面與多個北方遊牧民族接壤,文化、經濟交流頻繁,同時還面臨著強鄰四環的局面,這樣也養成了趙國雄健剽悍,尚武的習性。其次趙國始終未能在政治上進行徹底地改革,趙武靈王高祖趙烈侯時期,相國公仲連曾「選練舉賢,任官使能」;到了趙武靈王時期,一般認為其主導的「胡服騎射”,更多是在軍事領域的改革。

如此,趙國宗室在趙國政治上,一直扮演著重要的角色。遠的如趙敬侯元年,即趙敬侯繼位不久,其堂兄弟公子朝便起兵叛亂;失敗後,又勾結魏國進攻邯鄲。趙武靈王時期,被廢的公子章又與田不禮,密謀刺殺趙惠文王。

儘管兩次的叛亂都未遂,但也顯示了趙國宗室的力量強大,這一局面也延續到了趙孝成王趙丹時期。趙孝成王即位之初,是由母親趙太后臨朝聽政,若放在現代,此時的趙丹屬於限制民事行為能力人,還不能完全識別自己行為的後果,需要母親的保駕護航;具體政務的處理,自然要仰仗兩位叔叔平原君趙勝和平陽君趙豹。

其中平原君趙勝雖位列“戰國四公子”,但實則是“盛名之下,其實難副”。其不僅對於時局缺乏正確的預判,先是趙孝成王即位年,公元前265年,燕國進攻趙國,平原君竟然建議趙丹將「濟東令盧、高唐、平原陵地封邑市五十七」割讓給齊國,換取田單領兵拒燕,直接打臉趙奢、廉頗這些名將,結果僅僅得到了中陽等三座小城,偷雞不成蝕把米。

或許出於彌補上述產生的“虧空”,面對馮亭獻上的上黨郡十七城之時,平原君又力主趙丹接受。沒想到的是,平原君只顧及眼前,沒有想好後續怎麼應對秦國,將趙國拖進了戰爭的漩渦,致使趙國在長平之戰元氣大傷,可謂是利令智昏。

平原君趙勝在為國家推薦人才方面,也是乏善可陳,可以說很缺乏「識人之明」。一個是趙國名將趙奢,雖說是平原君推薦的,卻是被動「推薦」的。趙奢原為田吏,主要負責收田租。面對平原君趙勝家僕抗法拒繳時,趙奢堅持了嚴格執法,依律處決了這些家僕,也惹怒了平原君,趙勝準備將趙奢處斬。趙奢面對趙國的宗室不卑不亢,義正辭嚴地上了一「課」。平原君無地自容的同時,意識到自己的身份,馬上待趙奢如上賓,不久後又推薦給趙王。

趙奢

另外一個是毛遂。長平之戰結束後,范睢為防止功勞旁落,便勸秦昭襄王接受趙國的「割地求和」;而後趙王卻出爾反爾,惹怒了秦國,秦昭襄王於公元前259年,派出王陵伐趙,史稱「邯鄲之戰」。

此時的趙國元氣大傷,平原君奉命出使楚國,需要選擇20位門客,挑來挑去也只有19位。毛遂再也沉不住氣了,舉薦了自己。或許是門客眾多,三年了,平原君竟然對毛遂沒什麼印象,由此推斷其沒什麼才能。毛遂據理力爭,順著平原君的話,說我要是早在囊中,就會像錐子那樣,整個鋒芒都會露出來。

由此可見,毛遂可能是個被動內向的人,三年時間裡面,不太會主動創造顯露才能的機會。在趙國面臨生死存亡的外部壓力之下,缺乏“識人之明”的平原君,被動“尋獲”,被動內向的毛遂,著實不容易。搭上前往楚國「末班車」的毛遂,眼見談判不順利,果斷上前,在其大義凜然的義正辭嚴下,說服了楚王派兵援救,從而使得趙國,避免了滅頂之災。

毛遂自薦

眼見趙國元氣大傷,弱小的燕國是耗子腰裡別把槍──有了攻打趙國的心思。毛遂出使楚國的第二年,燕國派大將軍栗腹領兵大舉進攻趙國。或許在心中,對毛遂在楚國震懾楚王的那一幕仍記憶猶新,平原君對於趙國的名將們選擇性無視,將毛遂看作是全能型人才,不僅是出使別國的外交人才,而且還能統兵打仗。

在沒有知會的情況下,平原君力薦毛遂擔任趙國的主帥。估計毛遂獲悉後,首先是死的心都有了,接著其向趙孝成王陳述:其不能擔任主帥的理由,不是怕死,正所謂寸有所長,尺有所短,逞三寸不爛之舌,我是當仁不讓;仗三尺劍卻實在非我所長,豈敢以國家之安危,來證明我的不才之處。

所謂親不間斷,趙孝成王還是聽從了叔叔的意見,命毛遂擔任趙軍主帥。結果昌都一戰,趙軍被燕軍殺得片甲不留。毛遂羞憤萬分,便抽出了佩劍,寒光一閃抹了脖子。

一般認為,趙武靈王是興業之主,趙惠文王是守業之主,趙孝成王是毀業之主。但平原君也要負上很大的責任,其所作所為是在不斷給趙國挖“坑”;其與趙孝成王這對叔侄組合,可謂是“盲人騎瞎馬”, 平原君是那匹瞎馬。正是在這對叔侄的「領導」下,毛遂成為了夜空中,那顆轉瞬即逝的流星,雖耀眼,卻很短暫。